《如何教會學生梳理歷史知識結構》的研究報告

石素琴

(一)課題提出的背景

歷史知識具有廣延性、多樣性、復雜性的特點,學生在學習過程中,把零散的知識點納入知識體系,梳理出歷史知識結構,進行系統的掌握,是學習歷史學科知識的最佳方法之一。新一輪課改的核心理念是要轉變學生的學習方式,發揮學生在學習活動中的主動性,學生根據自身已有的知識和經驗對新知識進行理解、加工和建構,才能將其納入自己的認知結構中,成為一個有效的知識。如何教會學生梳理歷史知識結構,是本課題研究的主要內容。

(二)課題研究的范圍

課題研究主要針對現行(舊)人教版高一歷史課本下冊,探索出教會學生自己梳理歷史知識結構的有效方法。研究的對象是高一年級的學生。資料源自于學生梳理歷史知識結構的作業及梳理歷史知識結構方面的各類文章。

(三)課題研究時間:2008年2月~10月

(四)課題研究的過程和內容

第一階段:課題研究形成階段2008年1月3日~2008年2月18日

確立課題,做好課題實施方案,修改完善課題實施方案。

第二階段:課題研究實施階段

第一步驟:(2008年2月18日~2008年4月20日)

通過學生梳理一節歷史知識結構的作業發現學生梳理歷史知識結構中存在的問題,研究一些教會學生梳理歷史知識結構的方法。

新學期開始,高一講《中國近代現代史》下冊,我給學生布置梳理本節知識結構的作業,通過學生作業發現學生梳理歷史知識結構中存在的問題。

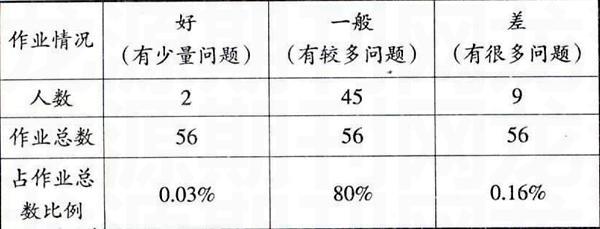

以高一(6)班,梳理〈工農武裝割據的形成〉一課為例:

發現問題:

1.學生普遍缺乏把零碎的知識整合為一件歷史事件,并把不同歷史事件分辨開來的能力,及對歷史事件之間邏輯關系的把握。

2.學生缺乏對時間順序的把握。

3.梳理的太過詳細。

4.梳理成大事年表了。

5.認識不到梳理歷史知識結構有什么意義,缺乏主動學習的內在動力。

解決問題:

學生的問題可以歸結為三方面:一是知識方面的,二是能力方面的,三是思想方面的,針對學生不同的問題采取不同的方法。

一、知識方面的

上課時老師講解的透徹些,給學生一些歷史書編排體例的認識,培養學會讀歷史課本,教學生做好筆記。總之,在這個環節要讓學生學會讀透課本。

二、能力方面的

能力是在知識基礎上的,是在知識認知基礎上,歸納、概括、分析的結果。

首先,教學生把零碎的知識整合為一件歷史事件,例如:《中國近代現代史》下冊第一章第四節第二目〈紅軍長征和遵義會議〉用了六個自然段講解長征,學生很容易把它分成很多的事,特別是把長征和遵義會議當成兩件歷史事件。要教會學生把一個個小事歸成一件大的歷史事件。

第二,教學生把不同歷史事件分辨開來的能力,例如:《中國近代現代史》下冊第三章第三節第二目〈解放軍的戰略反攻〉,講解了解放戰爭第二年,解放軍外線作戰、內線作戰、外線作戰的作用、內線作戰的作用,以及解放軍外線作戰、內線作戰的整體作用。

第三,對歷史事件之間邏輯關系的把握能力,歷史事件之間主要有這樣幾類邏輯關系:因果、包括、并列等。如:因果關系:《中國近代現代史》下冊第二章第三節第《國民政府的內外政策》第一目〈國民黨政策轉向反動〉是第二目〈皖南事變〉和第三目〈正面戰場形勢的惡化〉的原因。包括關系:《中國近代現代史》下冊第一章第五節第四個子目〈西安事變〉的背景包括前三個子目。并列關系:《中國近代現代史》下冊第五章第一節中新中國鞏固政權的斗爭的四項措施〈大陸領土的基本解放〉〈抗美援朝保家衛國〉〈土地改革運動〉〈鎮壓反革命運動〉之間就屬于并列關系。

這些問題教師看起可能已很簡單,但學生不是很容易就能歸納出來,要經常引導學生歸納,訓練學生的歸納、分析能力。

三、思想方面的

在梳理歷史知識結構訓練的過程中,學生的思想有這么一個過程,開始時大家是情愿不情愿、自覺不自覺都跟著做了,過一陣,學生的思想就分化了:有些學生就自覺地把它當自己學習的必須做的事做了,有些學生還是情愿不情愿、自覺不自覺都跟著做了,有些學生的思想就出現了惰性,不想做了,敷衍了。針對學生思想的波動,不論哪種情況的學生,老師都得時常做思想教育工作,給他們鼓勁,得給他們講清這樣訓練的好處。還得給學生點壓力,告訴學生這是我本學期的一項課題任務,是我的教學目標之一,把我的任務壓在學生身上,學生就不覺得是梳理僅是自己的事,也是分擔老師的事,他們倒是愿意做了許多。

解決問題時教與學的方法:

教的方法主要有:講解法、示例法、個別輔導法、說服教育法

學的方法主要有:自主學習法,合作學習法,相互評價法

第二步驟:(2008年4月20日~2008年5月20日)

通過學生梳理一章的歷史知識結構的作業發現學生梳理歷史知識結構中存在的問題,并研究一些教會學生梳理一章歷史知識結構的方法。

在梳理一節歷史知識結構的基礎上,學生梳理一章的歷史知識結構出現這樣的問題:

1.梳理的太細,小的一件件事梳理的好,對一段歷史時期的宏觀把握不夠。

2.把一節一節的知識梳理合在一起就當作一章的知識梳理。

解決問題的方法與對一節知識的梳理大致相同,只是在這個環節要教學生宏觀的分析歷史事件之間的聯系。

學會梳理歷史知識結構不是短時間就可以完成,一勞永逸的,而是一個長時期的不斷訓練的過程。六月份各類考試紛至沓來,我這學期的小課題的研究進入總結階段。

(五)小課題研究總結:

1.通過對歷史知識的梳理,學生對課本知識進行了一次深入的獨立學習,對歷史的語言、名詞等都有了一個熟悉與鞏固的過程,對學生歷史學習能力的提高起了一定的作用。

2.通過大半個學期的教與學,學生對歷史知識的梳理有了一定的感悟,會梳理的同學多了,班級的梳理水平整體有所提高了。

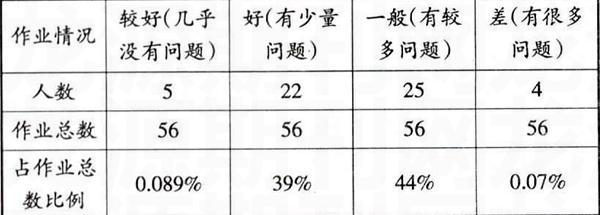

以高一(六)班,《國民黨政策轉向反動》一課的梳理為例:

從表中的數字可以看出,較好與好合起來有27人,占作業總數比例48%,反映出全班有近一半的人基本學會梳理歷史知識結構,一般與差的人在減少。

3.對教師提出了一些新的要求,促進了教師的進步。教師怎樣才能因材施教,才能使更多學生學會梳理歷史知識結構。這對教師的教學無疑是一個挑戰。同時,學生梳理時會有一些獨特的視角,對老師從新的角度思考有一定的幫助。

4.做這個課題研究時,要給學生布置梳理作業,讓學生在實踐中領悟知識之間的關系,梳理出知識結構,這樣,就增加了學生的作業量。如果,利用上課的時間讓學生動手梳理,課時又不夠。所以,教會學生梳理知識結構的方法還有待探討。

作者單位:新疆烏魯木齊第41中學