適應高職學生特點的《西方經濟學》教學方法研究

摘要:《西方經濟學》是各類院校財經類、管理類專業的基礎課程和核心課程。高職學生的基礎知識相對薄弱,對經濟現象缺乏觀察與了解,具有重實踐、輕理論等特點。因此,高職院校的《西方經濟學》教學應根據這些特點而開展。在教學中,教師要通俗簡明教學,培養學生學習經濟學的興趣;要理論聯系實際,培養學生對經濟現象的觀察能力;要創新教學方法,培養學生對經濟問題的分析能力。

關鍵詞:高職;西方經濟學;教學方法

《西方經濟學》課程主要介紹流行于西方市場經濟國家的現代經濟理論與經濟政策。《西方經濟學》因其在西方經濟學科的基礎性地位及對家庭、廠商、政府等經濟主體的指導作用,成為各類院校財經類、管理類專業的基礎課程和核心課程。從總體上來看,高職院校學生的基礎知識相對薄弱,對經濟現象缺乏觀察與了解,重實踐、輕理論。那么,如何根據高職院校學生的特點開展教學呢?近年來,筆者通過教學研究及實踐,對高職院校《西方經濟學》的教學方法有以下幾點心得。

通俗簡明教學——培養學生對經濟學的學習興趣

經濟學是“一門把人類行為作為目的與可以有不同用途的稀缺資源之間的關系來研究的科學”。在經濟學理論的創立和發展過程中,由于經濟學家可能對世界如何運行的不同實證理論的正確性看法不一致,或因不同的價值觀而對政策應該努力實現的目標有不同的觀點,從而形成了繁雜的理論體系。同時,數學方法的應用也讓經濟學的分析過程顯得頗為抽象。對初學者而言,往往感到難度較大。因此,在教學過程中,首要任務是降低學習的難度,要從直觀性、趣味性和易于理解的角度講授《西方經濟學》,培養學生對經濟學的學習興趣,在學生掌握基本理論、基本方法的基礎上進一步培養其經濟思維能力。

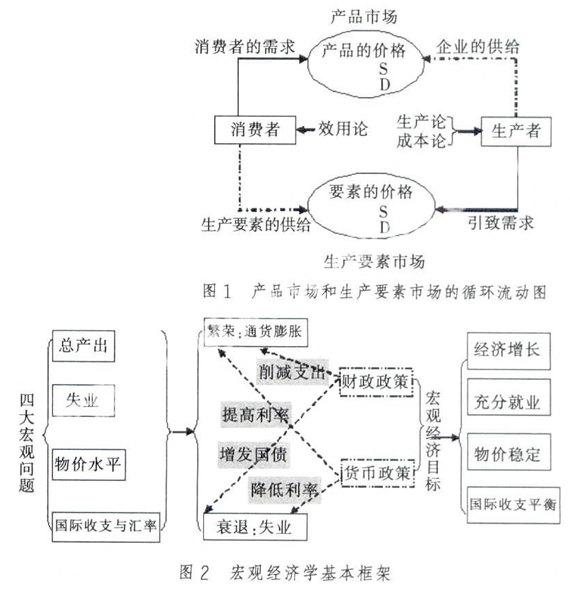

首先,《西方經濟學》知識點較多,學生往往感到紛繁復雜,摸不著頭緒。因此,在第一堂課上,教師應該給學生介紹本課程的基本框架,讓學生對西方經濟學有個總體上的把握。同時,在介紹過程中,教師還要引導學生學習歸納總結的方法。微觀經濟學主要研究個體經濟單位的經濟行為和經濟規律,價格分析是微觀經濟學分析的核心。“產品市場和生產要素市場的循環流動圖”可以清晰地展示出微觀經濟學的基本框架。但須注意,在向學生講解時,要遵循由簡到繁的步驟,先從消費者和廠商兩方面開始,然后逐漸引入政府和國外方面,具體見圖1;宏觀經濟學研究的是社會總體的經濟行為和經濟規律,即對整個經濟社會的產量、收入、價格水平和就業水平進行分析。對于一個國家而言,宏觀經濟政策的目標是經濟增長、充分就業、物價穩定和國際收支平衡,宏觀經濟學的基本框架主要是圍繞如何實現這些經濟目標而展開,具體見圖2。

其次,《西方經濟學》諸問題的分析涉及不同的理論流派。這些不同的理論流派之間存在著諸多分歧,也都存在著一定的缺陷,甚至有時還不能有效地解釋經濟現象和解決經濟問題。所以,在講解過程中,教師需要給學生講清楚不同理論流派產生的背景、代表人物、假設條件、分析方法等。這樣,學生才能在理解的基礎上掌握知識要點。例如,“效用論”中既涉及基數效用論也涉及序數效用論,教師要告訴學生這兩種理論是在不同的時期產生的——基數效用論在19世紀和20世紀初期被西方經濟學家普遍使用,20世紀30年代以后,序數效用的概念為大多數西方經濟學家所使用,并且在現代微觀經濟學里,通常使用的是序數效用的概念;再如,在講解凱恩斯的諸理論之前,要把凱恩斯理論體系產生的背景(20世紀30年代資本主義世界的大蕭條)、發展歷程(20世紀30~60年代行之有效→70年代的大滯脹導致其遭到反對→新凱恩斯主義的誕生)及凱恩斯理論體系的主要內容(有效需求原理、關于貨幣本質與特征的論述、三大基本心理規律等)一一介紹給學生,否則凱恩斯理論中的許多觀點都會令學生難以理解。

再次,《西方經濟學》有許多易混淆的概念,在教學過程中則要通過有趣的例子和思考題讓學生理解掌握。例如,講解GDP和GNP的區別時,在講完各自的概念之后,可以給學生出這樣一道題目:“一個在日本工作的美國公民的收入要計入( )國的GNP,但不計入( )國的GDP,而計入( )國的GDP;一個在美國開設公司的日本老板獲得的利潤是( )國GNP的一部分,不是( )國GNP的一部分,但是( )國GDP的一部分”。教學實踐表明,學生會饒有興趣地回答這個題目并且很快就掌握了GDP和GNP的區別。

理論聯系實際——培養學生對經濟現象的觀察能力

凱恩斯說:“經濟學不是一種教條,只是一種方法,一種心靈的容器,一種思維的技巧,幫助擁有它的人得出正確的結論。” 也就是說,學習經濟學的真正目的不在于獲得某些結論,而在于正確認識經濟發展狀況和了解經濟存在的問題。因此,在課堂上,教師應當聯系實際,選擇一些貼近日常生活,淺顯易懂的案例和事實讓學生展開討論,激發學生學習的積極性,讓他們覺得經濟學就在身邊,培養他們觀察經濟現象的能力。例如,在講解“機會成本”的概念時,可以讓學生分析他們上大學的機會成本;在講解“供求理論”時,可以引導學生分析近幾年我國豬肉大幅漲價的原因,年初的雪災對物價水平的影響等問題;在講解“公共物品和公共資源”時,可以讓學生注意觀察身邊的現象:“為什么大家在離開教室之前很少會主動關掉教室的燈,而在離開家門之前則會主動關掉家里的燈”;在講“通貨膨脹”理論時,可以讓學生分析我國目前CPI上漲的原因及影響;在講宏觀經濟政策時,可以讓學生思考“為什么央行有時會加息,有時會降息,這些政策背后的原理是什么”,“為什么美國政府要提出7000億美元的救市方案”等問題。

教學實踐表明,引導學生對身邊的經濟現象進行觀察,可以使他們利用所學知識發現問題,有利于提高他們的學以致用的能力,使《西方經濟學》中的需求供給理論、成本論、市場結構理論、國民收入理論、失業與通貨膨脹理論、經濟增長理論、宏觀經濟政策等都成為他們經常探討的話題。

創新教學方法——培養學生對經濟問題的分析能力

教學方法是為實現教學目的、完成教學任務而采用的一種手段,是教師施教和學生學習知識技能,使身心發展而共同活動的科學方法。在《西方經濟學》教學實踐中,為了培養學生對經濟問題的分析能力,教師應努力做到傳統教學方法與現代教學技術有機結合,使課堂講授、課堂討論、案例分析、自主科研等多種教學方法有效地融合在一起,力求取得最優的教學效果。

課堂講授與課堂討論的結合講授法是教育史上最悠久的教學方法之一,具有不可否定的優點。在《西方經濟學》的教學中,一定時間的課堂講授是十分必要的,但是又絕不能滿堂灌,講授一定要與課堂提問和課堂討論有效地結合起來。課堂討論主要應選擇那些與現實聯系較密切的教學內容。在講完相關理論之后,組織專題討論,先讓學生敘述自己的意見,然后教師再進行歸納總結,進行必要的講解。這樣,既可活躍課堂氣氛又可訓練學生的邏輯思維能力。

案例教學法的運用案例教學法就是在教學活動的過程中,教師根據教學的需要,通過對具有典型意義的具體工作情境的描述,對案例具體生動的演示,幫助學生說明、驗證、消化某種理論,鞏固所學知識的教學方法。案例教學讓學生在案例分析中通過合作與交流、辯論與對話,以及不同觀點的交鋒與碰撞,自主建構知識體系,引導和啟發學生對特殊情境進行分析,從而提高學生理論思維能力和分析判斷能力。教學實踐表明,案例教學法因其趣味性、針對性及參與性具有良好的效果。例如,在講解“經濟增長和公共政策”時,筆者首先對能夠促進經濟增長的公共政策進行了系統講解,然后選擇“非洲的增長”為案例,讓學生扮演非洲國家的領導者,對非洲經濟增長中的困境進行討論,并提出各自的解決對策。在討論結束之后,筆者對學生的發言進行點評。通過這一系列的環節,學生不但消化了所學的理論,而且提高了表達能力與解決實際問題的能力。

自主科研活動的開展大學生科研是對學生在短時間內運用基礎理論和基本技能的一種綜合訓練。在教學過程中,筆者根據《西方經濟學》的特點,適當開展了對學生科研能力的訓練。首先,筆者根據經濟熱點問題設定好題目并做相應的指導,然后由學生獨立或合作完成研究方案,并在課堂上對其研究方案答辯,最后,筆者對學生的研究方案予以點評。實踐表明,自主科研活動的開展有利于培養學生分析和解決復雜問題的綜合能力,使他們在全面考慮問題、解決復雜問題的研究能力和組織能力等多方面得到鍛煉。

參考文獻:

[1]張元鵬.微觀經濟學[M].北京:中國經濟出版社,2002.

[2]曼昆.經濟學原理(上冊)[M].北京:機械工業出版社,2006.

[3]吳強.芻議《宏觀經濟學》的教學方法、實踐及創新[J].財經政法資訊,2008,(3).

作者簡介:

許昆鵬(1975—),女,河南商丘人,管理學博士,武漢科技學院講師,研究方向為人力資本投資、區域經濟發展。

(本文責任編輯:洪雁)