相對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移問(wèn)題研究

陳煥基等

摘要:以肇慶市農(nóng)村勞動(dòng)力的供求狀況調(diào)查數(shù)據(jù)為依據(jù),分析了肇慶勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移狀況。通過(guò)發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的帶動(dòng)和擠出作用分析,研究了肇慶產(chǎn)業(yè)變動(dòng)對(duì)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的實(shí)際影響,通過(guò)對(duì)肇慶農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作存在的問(wèn)題分析尋找適應(yīng)肇慶實(shí)際的勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移對(duì)策,最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的順利轉(zhuǎn)移。

關(guān)鍵詞:勞動(dòng)力供求;農(nóng)村勞動(dòng)力;轉(zhuǎn)移;欠發(fā)達(dá)地區(qū)

中圖分類(lèi)號(hào):F323.6文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1673-291X(2009)15-0106-07

改革開(kāi)放三十年來(lái),肇慶農(nóng)民人均工資性收入增加迅速占到農(nóng)民收入的四成左右,成為提高農(nóng)民收入的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。但是農(nóng)村勞動(dòng)力大量富余,勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移處于無(wú)序狀態(tài)以及轉(zhuǎn)移的規(guī)模和質(zhì)量都很低的現(xiàn)狀,使得肇慶農(nóng)民工資性收入低且僅接近全省平均水平,嚴(yán)重制約了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。要實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力資源的充分利用和開(kāi)發(fā),真正實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力的穩(wěn)定轉(zhuǎn)移,是肇慶實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化和城市化的主要任務(wù)。

一、肇慶農(nóng)村勞動(dòng)力資源的總供求及轉(zhuǎn)移狀況分析

(一)肇慶勞動(dòng)力資源狀況及供求分析

1.農(nóng)村勞動(dòng)力資源豐富,青壯年勞動(dòng)力占七成多。據(jù)統(tǒng)計(jì),肇慶市現(xiàn)有人口總量406萬(wàn),農(nóng)村人口293.6萬(wàn),占人口比重的72.3%。農(nóng)村勞動(dòng)力159.9萬(wàn)人,已轉(zhuǎn)移就業(yè)84.6萬(wàn)人,尚需轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力22.6萬(wàn)人,其中35歲以下屬農(nóng)村青年勞動(dòng)力的有11.2萬(wàn)人,占尚需轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力的49.6%,每年新成長(zhǎng)勞動(dòng)力(含初高中畢業(yè)未升學(xué)人員)3.6萬(wàn)人,農(nóng)村勞動(dòng)力可轉(zhuǎn)移潛力較大;農(nóng)村勞動(dòng)力文化程度普遍較低,22.6萬(wàn)可轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力中,初中及以下文化程度的有18.1萬(wàn)人,占總量的80%。從男女性別比例看,常住人口中17歲以下以男性居多,18~45歲以下以女性居多,45歲以上女性居多。男女比例與年齡結(jié)構(gòu)失調(diào)。農(nóng)村就業(yè)勞動(dòng)力中年齡構(gòu)成中,16~17歲的占1.2%,18~50歲勞動(dòng)力所占的比重最大,為71.2%,50歲以上的占21.9%,人口老齡化趨勢(shì)明顯。

2.農(nóng)村勞動(dòng)力文化素質(zhì)普遍較低,初中文化程度占五成。肇慶農(nóng)村勞動(dòng)力中,不識(shí)字或識(shí)字很少的占2.5%,小學(xué)文化程度占35.3%,初中文化程度占56.4%,高中及以上文化程度占5.3%左右,大專(zhuān)及以上學(xué)歷不足0.5%。希望這種低學(xué)歷狀況在農(nóng)村實(shí)行免費(fèi)義務(wù)教育后能有很大改觀。肇慶常住戶訂閱報(bào)紙情況看,訂閱比重只有2.3%,95.0%左右農(nóng)戶只訂閱了1~2種報(bào)紙,訂閱比例低且訂閱品種單一。

3.農(nóng)村勞動(dòng)力約八成從事第一產(chǎn)業(yè),二三產(chǎn)業(yè)各占一成左右。從肇慶農(nóng)村勞動(dòng)力從業(yè)構(gòu)成看:第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)勞動(dòng)力占78.3%,其中94.5%從事農(nóng)作物種植業(yè),從事林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)及其服務(wù)業(yè)的勞動(dòng)力不足6.0%,第一產(chǎn)業(yè)以女性居多,留守婦女甚至是50歲以上婦女家庭和農(nóng)活負(fù)擔(dān)較重;二產(chǎn)業(yè)就業(yè)勞動(dòng)力占10.5%,以制造業(yè)和建筑業(yè)為主占了98.0%,第二產(chǎn)業(yè)主要以男性勞動(dòng)力為主。三產(chǎn)業(yè)就業(yè)勞動(dòng)力占11.2%,主要從事居民服務(wù)及其他服務(wù)業(yè)和其他行業(yè)。

4.農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力兼營(yíng)狀況日益普遍化。根據(jù)普查數(shù)據(jù),肇慶純農(nóng)戶(只從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)戶)占全部農(nóng)戶的比重為61.6%,其中,以經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)為主體、兼營(yíng)非農(nóng)業(yè)的農(nóng)戶,占農(nóng)戶總數(shù)的比重31.1%;以經(jīng)營(yíng)非農(nóng)產(chǎn)業(yè)為主體,非農(nóng)業(yè)收入大于農(nóng)業(yè)收入的農(nóng)戶占農(nóng)戶總數(shù)的比重為30.0%。分地帶看,平原地區(qū)為36.2%,丘陵地區(qū)為27.1%,山區(qū)為30.7%,從類(lèi)型看城鎮(zhèn)兼業(yè)比例明顯高于農(nóng)村。以上數(shù)據(jù)資料表明,在一定程度上反映出肇慶農(nóng)戶兼業(yè)情況日益普遍和深化。

肇慶市的基本市情,2008年與2007年相比,其中農(nóng)村勞動(dòng)力從業(yè)人口規(guī)模減少了39萬(wàn),農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移規(guī)模仍在增加,但由于農(nóng)業(yè)稅收及農(nóng)村子女義務(wù)教育免費(fèi)等原因?qū)е罗r(nóng)民工回流,農(nóng)業(yè)從業(yè)勞動(dòng)力增加10萬(wàn)。加上今年珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和世界金融危機(jī)影響而產(chǎn)生的勞動(dòng)力溢出效應(yīng),預(yù)計(jì)2008年農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力增加數(shù)至少在20萬(wàn)—30萬(wàn)之間。所以,再加上2007年新增的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力約19萬(wàn)人,肇慶市預(yù)計(jì)有50萬(wàn)富余農(nóng)村勞動(dòng)力亟待轉(zhuǎn)移。而按照GDP增速計(jì)算城鎮(zhèn)每年能夠提供的就業(yè)崗位總數(shù)不足8萬(wàn)個(gè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全市各地新建企業(yè)年大約吸納農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)6萬(wàn)多人,新增第三產(chǎn)業(yè)每年大約吸納農(nóng)村勞動(dòng)力1萬(wàn)多人。當(dāng)前肇慶勞動(dòng)年齡人口占總?cè)丝诘谋戎貫?2.55%,今后20年估計(jì)維持在69%左右的較高水平。因此從總體上看,肇慶勞動(dòng)力供求呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢(shì),而且這種勞動(dòng)力供大于求的基本態(tài)勢(shì)將持續(xù)存在。

(二)肇慶農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移情況分析

2007年農(nóng)業(yè)從業(yè)人員比2006年同比下降1.2%。據(jù)普查資料分析,肇慶農(nóng)村社會(huì)的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力規(guī)模從1996年的164.10萬(wàn)人增加到2006年的182.62萬(wàn)人,基本是呈持續(xù)上升趨勢(shì)。農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力占農(nóng)村社會(huì)勞動(dòng)力比重從1996年的65.8%下降到2006年的61.2%。近年來(lái),隨著城市改善用工環(huán)境,加大清理拖欠農(nóng)民工工資力度等措施,農(nóng)民工外出就業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),從偏重?cái)?shù)量就業(yè)轉(zhuǎn)到素質(zhì)就業(yè)。2006年普查資料顯示,肇慶外出從業(yè)人員達(dá)54.32萬(wàn)人,占農(nóng)村勞動(dòng)力總數(shù)的29.7%(其中外出人員中的87.0%實(shí)現(xiàn)了勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移)具有初高中以上文化程度的占了近九成。外出勞動(dòng)力以農(nóng)村為主占74.0%左右,而其中從丘陵地帶和山區(qū)轉(zhuǎn)移的勞動(dòng)力則占七成多,城鎮(zhèn)比例相對(duì)較低。從男女性別看,外出人員男性比例是女性比例的1.54倍,不論是勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移地還是接納地,因性別問(wèn)題帶來(lái)的社會(huì)問(wèn)題也不容忽視。從外出地區(qū)看,轉(zhuǎn)移主要以本區(qū)域內(nèi)為主,省內(nèi)轉(zhuǎn)移較為普遍,省外轉(zhuǎn)移則不足1%。外出勞動(dòng)力從事三產(chǎn)的比重為1.96∶51.13∶46.91,主要從事第二、三產(chǎn)業(yè),這種就業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)勞動(dòng)力自身素質(zhì)要求也提出了挑戰(zhàn)。

從整體上看,肇慶農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)以下特點(diǎn):

1.外出勞動(dòng)力主要以農(nóng)村為主,省內(nèi)珠三角轉(zhuǎn)移較多,外出男女比例不協(xié)調(diào)。外出勞動(dòng)力主要以農(nóng)村為主,占74%左右,鄉(xiāng)鎮(zhèn)占26%。其中從丘陵地帶和山區(qū)轉(zhuǎn)移的勞動(dòng)力則占七成多,中心板塊及城鎮(zhèn)比例相對(duì)較低。從男女性別看,外出人員男性比例是女性的1.45倍,因此因?yàn)樾詣e問(wèn)題不論是勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移地還是接納地都帶來(lái)了一系列社會(huì)問(wèn)題。從外出地區(qū)看,轉(zhuǎn)移主要以本區(qū)域內(nèi)為主,省內(nèi)轉(zhuǎn)移較為普遍,省外轉(zhuǎn)移則不足1%。由此看出一方面由于受到發(fā)達(dá)珠三角的吸引,另一方面也說(shuō)明本地勞動(dòng)力因?yàn)檎Z(yǔ)言、飲食習(xí)慣、水土等外因素影響限制了勞動(dòng)力的外省轉(zhuǎn)移。今后,隨著中部崛起和西部大開(kāi)發(fā)的不斷深化,我們應(yīng)該把勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的目標(biāo)投向廣東以外。

2.轉(zhuǎn)移外出的勞動(dòng)力文化程度普遍偏低,導(dǎo)致就業(yè)渠道狹窄。從文化水平看,外出勞動(dòng)力80%主要是初中文化程度,高中及大專(zhuān)以上文化程度的不足8%,小學(xué)文化程度的占11.8%。在外出的勞動(dòng)力中,經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的很少,大專(zhuān)及以上學(xué)歷不足0.5%。農(nóng)村勞動(dòng)力科技文化素質(zhì)偏低,知識(shí)和信息來(lái)源少,使得農(nóng)村外出就業(yè)勞動(dòng)力競(jìng)爭(zhēng)力較弱,就業(yè)空間較小。分析表明農(nóng)村勞動(dòng)力素質(zhì)高低以及是否受過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),決定了勞動(dòng)力能否就業(yè)和就業(yè)層次的高低。肇慶外出打工勞動(dòng)力主要在制造業(yè)、建筑業(yè)、餐飲業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)就業(yè),均是一些工作技術(shù)要求低的行業(yè),第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)勞動(dòng)力占3.17%,第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)勞動(dòng)力占49.15%,第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)勞動(dòng)力占47.69%。多數(shù)人從事的工作環(huán)境差,勞動(dòng)報(bào)酬低。

3.農(nóng)村落后思想觀念阻礙了勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移。農(nóng)村勞動(dòng)力因?yàn)槲幕刭|(zhì)低下導(dǎo)致思想保守、觀念落后,怕冒風(fēng)險(xiǎn),缺乏投資意識(shí)和創(chuàng)業(yè)精神,將自己捆死在土地上,把耕作土地看做是唯一的生存之道,不愿意或不敢去從事第二、三產(chǎn)業(yè),更不愿意去外省打工。這在很大程度上限制了一些農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移。目前,勞動(dòng)力市場(chǎng)正由單純的體力型向?qū)I(yè)型、技術(shù)技能型轉(zhuǎn)變,這給肇慶勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移提出了新的更高的要求。

4.子女教育問(wèn)題、土地問(wèn)題在一定程度上制約了農(nóng)村勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移。目前肇慶市17歲學(xué)齡兒童有772 728人,占常住人口的32.25%,由于農(nóng)村外出打工的大多是青壯年農(nóng)民夫婦,其子女正值上學(xué)求知的年齡,生活不能自理,只得寄放在年邁的父母或親友身邊,對(duì)子女學(xué)習(xí)和身心健康的培養(yǎng)不能提供良好的家庭環(huán)境,子女教育問(wèn)題成為外出打工農(nóng)民的一塊心病(目前由于農(nóng)業(yè)稅的取消,農(nóng)村小孩教育費(fèi)用的免除,造成部分農(nóng)民工的回流)。其次土地問(wèn)題也是困繞農(nóng)民的一大問(wèn)題。肇慶當(dāng)前農(nóng)業(yè)土地流轉(zhuǎn)形式較單一,土地流轉(zhuǎn)未形成規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計(jì)我市土地流入和土地流出的戶比例都偏低,形不成規(guī)模,大部分土地流轉(zhuǎn)的結(jié)果,并未走出小農(nóng)經(jīng)濟(jì)、分散經(jīng)營(yíng)的圈子。土地問(wèn)題如果不能得到比較圓滿的解決,就無(wú)法解除農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的后顧之憂。

5.政府就業(yè)服務(wù)能力有所增強(qiáng),但勞動(dòng)力培訓(xùn)任務(wù)仍很艱巨。過(guò)去,自發(fā)性轉(zhuǎn)移是農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的主要方式,大部分是依靠“血緣、人緣、地緣”關(guān)系,通過(guò)親屬帶領(lǐng)、親友介紹、本地外出人員帶動(dòng)、自行外出闖蕩等方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移。目前,肇慶各縣(市)區(qū)都設(shè)立了勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。已建立縣級(jí)以上公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)10個(gè),設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)勞動(dòng)保障機(jī)構(gòu)100個(gè),建立了村級(jí)兼職勞動(dòng)助理制度,就業(yè)服務(wù)不斷向基層延伸,農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)工作做到了有組織、有措施和有序推進(jìn)。據(jù)肇慶市農(nóng)業(yè)局的調(diào)查,2006年以農(nóng)業(yè)部門(mén)勞動(dòng)部門(mén)和職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為主共組織培訓(xùn)5 360人左右。按照每年8萬(wàn)人員的培訓(xùn)計(jì)劃,任務(wù)仍很艱巨。

6.小城鎮(zhèn)建設(shè)總體水平不高,吸納農(nóng)村勞動(dòng)力的功能較弱。農(nóng)村的現(xiàn)代化,從本質(zhì)上說(shuō)就是農(nóng)村城市化,即農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向“工廠化”轉(zhuǎn)變、農(nóng)民的生活方式向城市居民生活方式轉(zhuǎn)換的過(guò)程。城市化是現(xiàn)代文明的標(biāo)志,是生產(chǎn)力發(fā)展到一定階段的必然趨勢(shì)。改革開(kāi)放以來(lái),肇慶農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展,但總體發(fā)展規(guī)模還不高,與珠三角地區(qū)仍然存在較大差距。由于公共設(shè)施不足、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集中度低、經(jīng)濟(jì)總規(guī)模偏小、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等因素使得小城鎮(zhèn)發(fā)展較慢,對(duì)農(nóng)民的吸引力不高。

二、肇慶農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的現(xiàn)實(shí)依據(jù)和理論依據(jù)分析

(一)肇慶農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的現(xiàn)實(shí)依據(jù)

1.“雙轉(zhuǎn)移”機(jī)遇。從上面的肇慶農(nóng)村勞動(dòng)力資源狀況分析可以看出我市勞動(dòng)力資源豐富且勞動(dòng)力成本較低。肇慶雖地處珠三角,但與珠三角發(fā)達(dá)城市相比仍有很大差距。肇慶山區(qū)面積廣,農(nóng)業(yè)人口眾多,城市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展仍舊不平衡,山區(qū)板塊與中心區(qū)仍有很大差距,工業(yè)發(fā)展受土地、資金、技術(shù)、地理區(qū)位等條件影響,工業(yè)規(guī)模不大,對(duì)周邊山區(qū)的勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移帶動(dòng)作用有限。加上山區(qū)勞動(dòng)力因?yàn)樗刭|(zhì)低成為轉(zhuǎn)移的最大障礙。所以山區(qū)的教育問(wèn)題,即基礎(chǔ)國(guó)民教育和職業(yè)技能培訓(xùn)尤顯重要。今后應(yīng)抓住“雙轉(zhuǎn)移”之機(jī),促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移。珠三角建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地需要較高素質(zhì)的勞動(dòng)力。肇慶一方面發(fā)揮豐富的勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì),另一方面,發(fā)揮肇慶近年來(lái)大力興辦職業(yè)教育的優(yōu)勢(shì),提升農(nóng)村勞動(dòng)力素質(zhì),為珠三角輸送各種技能型人才。

2.百萬(wàn)人口城市規(guī)劃的需要。新編制的《肇慶市城市總體規(guī)劃(2007-2020)》,城市規(guī)劃區(qū)范圍包括端州區(qū)、鼎湖區(qū)以及肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),總面積845.5平方公里,其中,中心城區(qū)的范圍包括端州區(qū)和鼎湖區(qū)的坑口、桂城、廣利街道辦,永安及鳳凰鎮(zhèn)的部分用地,土地總面積約150平方公里,預(yù)測(cè)2020年中心城區(qū)服務(wù)配套人口95萬(wàn)人。在城市規(guī)模上,力爭(zhēng)未來(lái)10—15年,大端州(包括端州區(qū)、鼎湖區(qū))建成區(qū)面積達(dá)80~100平方公里,人口達(dá)80萬(wàn)~100萬(wàn),并根據(jù)“大肇慶”理念,將高要、四會(huì)納入?yún)^(qū)域協(xié)調(diào)范圍;在城市特色上,老城區(qū)著力體現(xiàn)歷史人文,新城區(qū)則更多體現(xiàn)現(xiàn)代化;在城市建設(shè)重點(diǎn)上,突出以交通為重點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),納入大珠三角城際網(wǎng)絡(luò)。因此,要實(shí)現(xiàn)超百萬(wàn)人口的地區(qū)性中心城市目標(biāo),肇慶今后要繼續(xù)解放思想,大膽改革創(chuàng)新,摸索出適宜居住城市發(fā)展的新模式。加快經(jīng)濟(jì)中心區(qū)和山區(qū)板塊人口向中心板塊的移民,推動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(二)肇慶農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的理論依據(jù)

1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)理論。庫(kù)茲涅茲產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)理論指出,隨著經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng),人均收入水平提高,人們對(duì)各種商品和勞務(wù)的需求結(jié)構(gòu)也會(huì)發(fā)生變化“這時(shí),由于最大產(chǎn)出原則的作用,整個(gè)社會(huì)的產(chǎn)出結(jié)構(gòu)必然會(huì)隨著調(diào)整。”而產(chǎn)出結(jié)構(gòu)的調(diào)整,只有通過(guò)投入要素在各產(chǎn)業(yè)部門(mén)之間的再配置來(lái)實(shí)現(xiàn),而投入要素在部門(mén)間的再配置最終都是通過(guò)勞動(dòng)力在產(chǎn)業(yè)間的重新配置即勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移來(lái)實(shí)現(xiàn)的。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,三次產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人口占總?cè)丝诘谋戎貢?huì)發(fā)生有規(guī)律的變化:第一產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人口比重會(huì)持續(xù)下降,第二產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人口比重會(huì)先上升、后下降,而第三產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人口比重則會(huì)持續(xù)、穩(wěn)定地上升。因此,多年來(lái)珠三角經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展引發(fā)大量的勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,今后隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,必然會(huì)引起勞動(dòng)力在更大范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)移。

2.中心城區(qū)發(fā)揮集聚輻射帶動(dòng)作用需要。城市化是現(xiàn)代化的重要載體,而中心城市在推進(jìn)城市化的過(guò)程中具有舉足輕重的作用,集聚和輻射功能是城市功能的綜合體現(xiàn)。當(dāng)前我市中心城市的功能和作用并沒(méi)有得到應(yīng)有的發(fā)揮,甚至還有弱化的趨勢(shì)。目前衡量城市化水平的標(biāo)準(zhǔn)就是非農(nóng)人口占全部人口的比重。宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中有“乘數(shù)原理”,人口增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激作用就通過(guò)如下渠道由“乘數(shù)效應(yīng)”給經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)積極影響:(1)新增人口增多—消費(fèi)人口增多—消費(fèi)需求增多—經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。(2)新增人口增多—對(duì)新增人口的生活、教育、住宅投資增多—經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2007年肇慶個(gè)人平均消費(fèi)支出為480元,人口因?yàn)橐?guī)模問(wèn)題其“乘數(shù)效應(yīng)”對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激作用仍然沒(méi)有在很大程度上發(fā)揮出來(lái)。肇慶城市區(qū)目前人口是49萬(wàn)左右(包括端州和鼎湖),人口規(guī)模較小。因此,很有必要吸引更多的人口來(lái)帶動(dòng)中心城區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。但與此同時(shí)肇慶也是國(guó)家歷史文化名城和重要的風(fēng)景旅游城市,我們認(rèn)為,過(guò)多的人口同樣會(huì)損害其城市性質(zhì)的彰顯。在科學(xué)技術(shù)日益發(fā)達(dá)的情況下,對(duì)于一個(gè)產(chǎn)業(yè)功能強(qiáng)大、輻射影響力廣泛的城市來(lái)說(shuō),起決定作用的是城市人口的素質(zhì)結(jié)構(gòu)而非單純的城市人口規(guī)模。城市人口規(guī)模小的,其競(jìng)爭(zhēng)力不一定就弱,城市人口規(guī)模大的,其競(jìng)爭(zhēng)力不一定就強(qiáng)。所以,百萬(wàn)人口的城市規(guī)模既可以發(fā)揮肇慶城市的集聚輻射帶動(dòng)作用,又可以避免因?yàn)槿丝谝?guī)模過(guò)大而帶來(lái)的一系列壓力問(wèn)題。

三、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移拉動(dòng)作用的實(shí)踐分析

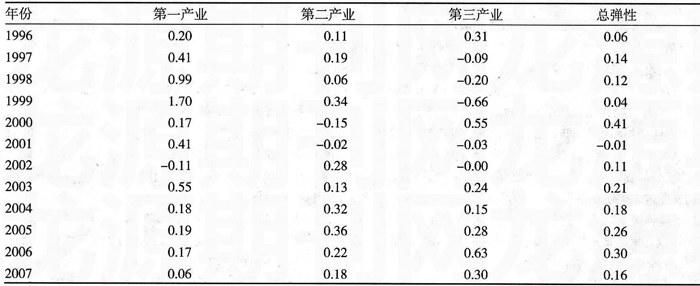

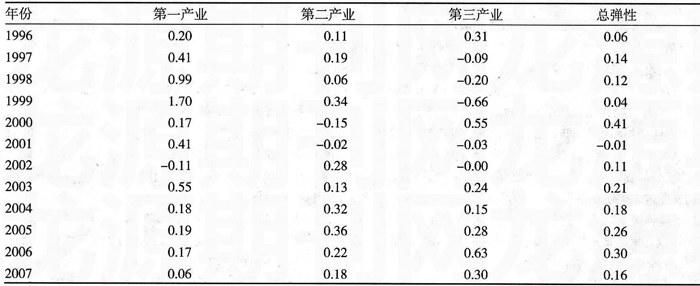

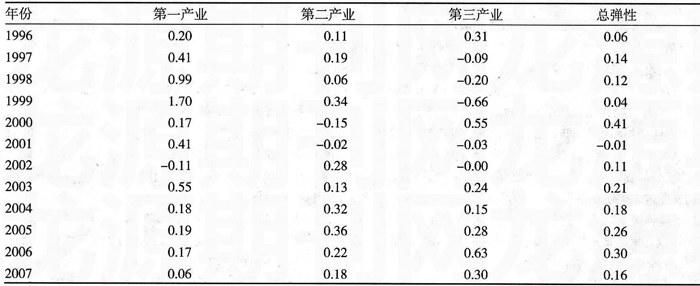

為說(shuō)明經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)勞動(dòng)力就業(yè)的關(guān)系,我們引入就業(yè)彈性系數(shù)概念。其經(jīng)濟(jì)含義指:經(jīng)濟(jì)每增長(zhǎng)1%,就業(yè)能增長(zhǎng)多少個(gè)百分點(diǎn)。就業(yè)彈性系數(shù)越高,同樣的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率能帶動(dòng)更多地就業(yè)人數(shù);反之,就業(yè)彈性系數(shù)越低,同樣的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率所能帶動(dòng)的就業(yè)人數(shù)越少。如果就業(yè)彈性系數(shù)為負(fù)值,即表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)沒(méi)有帶來(lái)就業(yè)人數(shù)的增加,而是減少。

1.東莞制造業(yè)增長(zhǎng)對(duì)就業(yè)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用分析。改革開(kāi)放三十年,為中國(guó)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間,經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展,使中國(guó)成為國(guó)際直接投資的熱點(diǎn)區(qū)域。東莞則成為其中的典型。1978年,東莞生產(chǎn)總值僅有6.11億元,財(cái)政收入只有0.66億元;2007年,東莞市生產(chǎn)總值3151億元(是肇慶的6倍),財(cái)政收入539.54億元(是肇慶的10多倍),東莞基本實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村工業(yè)化和城市化,躋身于全國(guó)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力百?gòu)?qiáng)城市且排名第十二位。這一切皆源于東莞發(fā)達(dá)的制造業(yè)。近年?yáng)|莞的工業(yè)總產(chǎn)值中,制造業(yè)占80%以上,發(fā)達(dá)的制造業(yè)使得東莞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代工業(yè)的轉(zhuǎn)變。發(fā)達(dá)的制造業(yè)不僅帶動(dòng)了會(huì)展業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,更為主要的是發(fā)達(dá)的制造業(yè)吸引了眾多的勞動(dòng)大軍。1990年?yáng)|莞外來(lái)工大約65萬(wàn)多人,2000年250萬(wàn)左右,2005年?yáng)|莞的就業(yè)彈性系數(shù)為0.82,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)當(dāng)年帶動(dòng)的就業(yè)崗位是56.7萬(wàn)個(gè)。2007年總就業(yè)人口達(dá)到800多萬(wàn)。其中外來(lái)人口占東莞人口的八成左右,一方面為東莞制造業(yè)的發(fā)展提供了廉價(jià)的勞動(dòng)力,另一方面他們又形成了龐大的消費(fèi)群體從而帶動(dòng)了東莞第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此,到2007年?yáng)|莞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化,所有制結(jié)構(gòu)從單一向多元化發(fā)展。實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由以第一產(chǎn)業(yè)為主的傳統(tǒng)模式向以第二產(chǎn)業(yè)為主,三大產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的模式大飛躍,初步建立起了適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系。三產(chǎn)比例由1978年的44.6∶43.8∶11.6躍升為2007年的0.4∶56.8∶42.8。當(dāng)然東莞目前也同樣面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)問(wèn)題,其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要依靠第二產(chǎn)業(yè),第一、第三產(chǎn)業(yè)薄弱。尤其是第三產(chǎn)業(yè),2006年第三產(chǎn)業(yè)占GDP總值42.8%,而當(dāng)前全世界服務(wù)業(yè)占GDP比重是68%,低收入國(guó)家的這一比例也為52%,顯示東莞加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整非常必要。另外,當(dāng)前國(guó)際能源、資源價(jià)格飆升,以制造業(yè)為主的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承受巨大壓力,東莞乃至珠三角及廣東必須通過(guò)產(chǎn)業(yè)重新布局來(lái)改善自身在國(guó)際經(jīng)濟(jì)體系中的不利地位。以上這些給肇慶今后發(fā)展工業(yè)化提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)借鑒。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的逆向流動(dòng)分析。“在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)面前,以賺取加工費(fèi)為主的外源型經(jīng)濟(jì)所能帶來(lái)的利潤(rùn)早已被攤薄。在經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家和政府看來(lái),外源型經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)的廣東經(jīng)濟(jì)到了不得不轉(zhuǎn)型的當(dāng)口。”這是近兩年媒體在報(bào)道珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型問(wèn)題最為典型的語(yǔ)調(diào)。一方面,在珠三角提出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型之際,又遇到國(guó)際金融海嘯的影響,在內(nèi)外交困的嚴(yán)峻形勢(shì)下,新的技術(shù)密集型和資金密集型企業(yè)沒(méi)有跟著進(jìn)入,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力暫時(shí)缺失。另一方面,由于珠三角將作為廣東省追求“科學(xué)發(fā)展觀”的示范地區(qū),而且珠三角的土地等資源承載壓力增大、環(huán)境保護(hù)的要求提高,必將使傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)生一個(gè)“溢出效應(yīng)”,因而隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐的加快,傳統(tǒng)制造企業(yè)尤其是勞動(dòng)密集型企業(yè),要么破產(chǎn),要么為轉(zhuǎn)型升級(jí),引進(jìn)新設(shè)備,必然會(huì)大規(guī)模裁員,其結(jié)果必然會(huì)出現(xiàn)農(nóng)民工的流失,這種現(xiàn)象已在珠三角和長(zhǎng)三角出現(xiàn)。而農(nóng)民工的流失對(duì)當(dāng)?shù)厣特湹挠绊懸彩侵旅摹9I(yè)區(qū)里許多商鋪主都選擇了和農(nóng)民工們一起離開(kāi)。專(zhuān)為農(nóng)民工而設(shè)的低檔美容美發(fā)店,在農(nóng)民工離開(kāi)后,也都相繼關(guān)門(mén)。所以,企業(yè)因產(chǎn)業(yè)升級(jí)、生存壓力大或者倒閉,或者裁員,導(dǎo)致農(nóng)民工流失,而民工的流失導(dǎo)致第三產(chǎn)業(yè)即附加在農(nóng)民工消費(fèi)群體上的一些產(chǎn)業(yè)也消失,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移逆向流動(dòng)效應(yīng)顯現(xiàn)。

3.肇慶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)就業(yè)增長(zhǎng)的實(shí)際拉動(dòng)效果分析。(1)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)就業(yè)增長(zhǎng)拉動(dòng)呈上升趨勢(shì),但總體影響較小,就業(yè)拉動(dòng)不大。肇慶第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)彈性系數(shù)呈下降趨勢(shì),表明農(nóng)業(yè)隨著科學(xué)的發(fā)展其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)的能量逐年減弱,其新增的勞動(dòng)力主要轉(zhuǎn)移到二、三產(chǎn)業(yè)之中。二、三產(chǎn)業(yè)彈性系數(shù)大體呈上升態(tài)勢(shì),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)就業(yè)的能量逐步加大。分產(chǎn)業(yè)看,肇慶第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)彈性系數(shù)提高最快,這主要是由于肇慶第三產(chǎn)業(yè)多為勞動(dòng)密集型,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)的能量較強(qiáng);第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)彈性提高次之,表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)的能量有所減弱尤其是2000年以來(lái),這在很大程度上反映了隨著新型工業(yè)化發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步提高,傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)正逐步被技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)所取代的結(jié)果。但是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)就業(yè)的拉動(dòng)作用從總體看影響仍較小,從總彈性系數(shù)來(lái)看,肇慶持續(xù)快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并沒(méi)有提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì),勞動(dòng)就業(yè)人口2007年比2006年增長(zhǎng)了3.2%,但2007年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供的就業(yè)崗位只有4萬(wàn)個(gè)。(2)各產(chǎn)業(yè)吸納勞動(dòng)力的程度各不相同,第一產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但仍有大量剩余勞動(dòng)力;第二產(chǎn)業(yè)吸納勞動(dòng)力能力正在逐漸增強(qiáng),但增幅不大;第三產(chǎn)業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的吸納力多年來(lái)穩(wěn)中稍升。

1996以來(lái),第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)彈性除2002、2003年以外都為正數(shù),絕對(duì)值有增加趨勢(shì),總體表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)就業(yè)的“擠出”效應(yīng),在1999年尤為突出,第一產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力向其他產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移明顯,特別是農(nóng)民工外出務(wù)工有增加趨勢(shì)。第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)彈性有正有負(fù),有下降趨勢(shì),表現(xiàn)為從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)就業(yè)的正向拉動(dòng)效應(yīng)向負(fù)向“擠出”效應(yīng)變動(dòng)的趨勢(shì),吸納勞動(dòng)力能力正在逐漸增強(qiáng)。第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)彈性呈明顯上升趨勢(shì),但其平均彈性高于第一、第二產(chǎn)業(yè),說(shuō)明肇慶第三產(chǎn)業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的吸納能力增強(qiáng),對(duì)就業(yè)的拉動(dòng)能力也在增強(qiáng),但第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后,對(duì)勞動(dòng)力的需求明顯不足。據(jù)測(cè)算,第三產(chǎn)業(yè)增加值比重每上升1個(gè)百分點(diǎn),就業(yè)比重就會(huì)上升2個(gè)百分點(diǎn)。肇慶近年來(lái)第三產(chǎn)業(yè)增幅不大,與珠三角相比,第三產(chǎn)業(yè)仍有很大的就業(yè)空間。

“九五”以來(lái),隨著肇慶經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,經(jīng)濟(jì)對(duì)就業(yè)的拉動(dòng)力逐漸增強(qiáng)。到“十五”末期和“十一五”開(kāi)始,這種拉動(dòng)作用更強(qiáng)。2005就業(yè)彈性系數(shù)為0.26,按此計(jì)算2005年全市因經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的就業(yè)崗位增加5.59萬(wàn)個(gè)。2006年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)的就業(yè)崗位為6.7萬(wàn)。從2003年以來(lái),整體上經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用雖在上升但作用不明顯。農(nóng)村的就業(yè)壓力尤為突出,肇慶85.1%的勞動(dòng)年齡人口在農(nóng)村,造成農(nóng)村人多地少、第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)比例偏高,就業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等多種矛盾。據(jù)有關(guān)資料測(cè)算,2006年肇慶農(nóng)村就業(yè)人員比1995年增長(zhǎng)了26.6%,占全部從業(yè)人員的88.3%。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,就業(yè)彈性系數(shù)的上升,政府部門(mén)面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與人口增長(zhǎng)及就業(yè)之間的矛盾。

結(jié)論:產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。珠三角發(fā)展現(xiàn)實(shí)告訴我們(實(shí)踐證明),一個(gè)地區(qū)當(dāng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展到一定規(guī)模、配套產(chǎn)業(yè)也日益完善時(shí),也是對(duì)勞動(dòng)力吸引力最大的時(shí)候。勞動(dòng)力因產(chǎn)業(yè)的集聚和發(fā)展而轉(zhuǎn)移,產(chǎn)業(yè)又因勞動(dòng)力的集聚而進(jìn)一步壯大,從而帶動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。二者形成一種良好的相輔相成關(guān)系。因此從目前看,肇慶作為承受地如果能夠在成本方面、政策方面以及產(chǎn)業(yè)配套方面提供優(yōu)勢(shì)的話,承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移就不會(huì)難。而農(nóng)村勞動(dòng)力的順利轉(zhuǎn)移,歸根結(jié)底取決于是否建立最大限度的流動(dòng)的內(nèi)在機(jī)制和制度保證。確切地講農(nóng)民工能在城鎮(zhèn)生存和發(fā)展,其面臨的主要難題就是就業(yè)是否穩(wěn)定和社會(huì)保障體系是否完善。如果將他們納入城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系,就業(yè)不穩(wěn)定等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以化解,農(nóng)民就可以徹底脫離土地而完成勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移。

表1 肇慶1996—2007年三次產(chǎn)業(yè)就業(yè)彈性

根據(jù)肇慶統(tǒng)計(jì)年鑒有關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算所得(取小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)由四位數(shù)四舍五入求得)。

(一)新城市規(guī)劃下探索宜居城市發(fā)展新模式做好勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作

1.加快外來(lái)人口向中心板塊的移民,推動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。實(shí)現(xiàn)新規(guī)劃提出的超百萬(wàn)人口的地區(qū)性中心城市必須加快外來(lái)人口向中心板塊的移民,推動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。移民對(duì)城市地域的擴(kuò)展和城市人口的增加起到非常重要作用。移民也同時(shí)決定了城市人口的增長(zhǎng)模式。肇慶市目前端州區(qū)人口55萬(wàn),其中外來(lái)人口占了10%左右。今后肇慶應(yīng)采取與紐約相同的人口增長(zhǎng)模式。放寬外來(lái)移民進(jìn)入門(mén)檻。人口生存和活動(dòng)離不開(kāi)一定的地域空間。移民涌入增加吃穿住行等生活資料,更離不開(kāi)城市公共設(shè)施。城市基礎(chǔ)設(shè)施,如住宅、學(xué)校、醫(yī)院、車(chē)站等迅速增加和擴(kuò)大,同時(shí)也促進(jìn)工廠、商店等增加。大量移民流入會(huì)刺激城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,加速資本積累和工業(yè)化進(jìn)程,推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及商業(yè)、服務(wù)業(yè)的迅速發(fā)展,而這一切又反過(guò)來(lái)促使城市吸引更多的移民。二者形成一種良性循環(huán)的辯證關(guān)系。肇慶要建設(shè)成為一江兩岸超百萬(wàn)人口的大城市,就必須以敞開(kāi)的胸懷來(lái)接納外來(lái)人口的進(jìn)入,珠三角也好,內(nèi)部流動(dòng)也好,省際交流也行。

2.勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)仍是當(dāng)前及今后肇慶域內(nèi)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基準(zhǔn)選擇。中國(guó)仍然是一個(gè)就業(yè)大國(guó),勞動(dòng)力供大于求的供需總格局并沒(méi)有發(fā)生根本性變化。從肇慶目前實(shí)際看還沒(méi)有發(fā)展到依靠資本、技術(shù)密集型企業(yè)支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段,因此對(duì)就業(yè)有極大貢獻(xiàn)的勞動(dòng)密集型企業(yè)還將長(zhǎng)期存在。尤其當(dāng)前由于美國(guó)次信貸危機(jī)引發(fā)的全球金融風(fēng)暴帶來(lái)的國(guó)內(nèi)外嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,能解決大量人員就業(yè)又有發(fā)展前景的勞動(dòng)密集型企業(yè)值得我們重視。新頒布實(shí)施的《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》將肇慶確立為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)集聚區(qū)。因此今后肇慶在雙轉(zhuǎn)移過(guò)程中,既要重視資本、技術(shù)密集型大企業(yè)的引進(jìn),也同時(shí)要重視勞動(dòng)密集型企業(yè)的引進(jìn)。而且在城鎮(zhèn)發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)有利于農(nóng)村勞動(dòng)力的就近轉(zhuǎn)移。

3.出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠政策,讓外來(lái)工成為“肇慶人”,實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力的徹底轉(zhuǎn)移。其實(shí)對(duì)于外來(lái)工的問(wèn)題,因?yàn)槠渲袪砍兜浇鉀Q戶口問(wèn)題,所以全國(guó)目前還沒(méi)有多少城市在這方面取得突破性進(jìn)展。戶籍改革問(wèn)題,為什么難以解決,這不僅僅是一個(gè)戶口問(wèn)題這么簡(jiǎn)單,關(guān)鍵是依附在戶口后面的社會(huì)保障、醫(yī)療保險(xiǎn)、子女教育、公共服務(wù)等一系列問(wèn)題帶來(lái)的壓力。按照肇慶目前的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,實(shí)現(xiàn)戶籍改革一步到位困難很大。我們建議對(duì)于戶口改革分“三步走”。

第一步,讓農(nóng)民工進(jìn)入城市,爭(zhēng)取同“城”待遇。對(duì)于農(nóng)民工來(lái)說(shuō),在城市有一份較為穩(wěn)定的收入,有一個(gè)安身之所,過(guò)上比農(nóng)村更為體面的生活是最大的心愿。我們首先要建立外來(lái)務(wù)工人員資料庫(kù),由專(zhuān)人監(jiān)督管理,定期查詢。可以給有三年穩(wěn)定收入的外來(lái)工提供廉租房或安居房,城市居民舊房市民可以低價(jià)租給農(nóng)民工,差價(jià)由政府補(bǔ)貼,如果當(dāng)?shù)刎?cái)政困難也可以根據(jù)戶主身份或工作性質(zhì)給予某些方面的優(yōu)惠,或者可以考慮在經(jīng)濟(jì)中心區(qū)范圍內(nèi)就近比如鼎湖、高要等地安置農(nóng)民工,先讓外來(lái)工“穩(wěn)”下來(lái)。這樣可以減少因?yàn)椴环€(wěn)定帶來(lái)一系列社會(huì)問(wèn)題。

第二步,讓農(nóng)民工進(jìn)入城市,爭(zhēng)取同“比”(BB)待遇。現(xiàn)在外出務(wù)工人員基本屬于第二代或第三代,從年紀(jì)輕輕出來(lái)打工多年,大多數(shù)人不愿意再返回農(nóng)村,或者是結(jié)婚后再出來(lái)打工,所以子女的素質(zhì)教育成為最大的問(wèn)題。肇慶可以在周邊區(qū)、鎮(zhèn)設(shè)立全脫幼兒教育或小學(xué)教育,讓外來(lái)工子女可以不受地域限制進(jìn)入城市讀書(shū)。也可以根據(jù)外來(lái)工的表現(xiàn)給予其子女入學(xué)最大的優(yōu)惠,讓外來(lái)工在肇慶“安”下心來(lái)。

第三步,讓農(nóng)民工進(jìn)入城市,爭(zhēng)取同“等”待遇。在解決了基本住房、子女就學(xué)等基本問(wèn)題之后,可以與勞工輸出地(比如勞工輸出地的土地流轉(zhuǎn)管理機(jī)構(gòu)、后面提到的土地銀行等)建立聯(lián)合擋案就外來(lái)工在當(dāng)?shù)氐耐恋鼗蛘亟y(tǒng)一置換,或由生產(chǎn)隊(duì)統(tǒng)一流轉(zhuǎn),或外來(lái)工比較集中的輸出地建立統(tǒng)管公司,由當(dāng)?shù)鼗鶎哟逦瘯?huì)代管,年終共同分紅,解決農(nóng)民工的最低保障問(wèn)題。對(duì)于農(nóng)民工已進(jìn)城入學(xué)的子女在今后可以提供等同于城市市民子女的同等待遇,讓他們有向上發(fā)展的訴求和利于自身素質(zhì)提高的通道。

現(xiàn)在很多城市在解決這個(gè)問(wèn)題時(shí)認(rèn)為,一定要給農(nóng)民工解決如同城市市民一樣待遇的問(wèn)題,我們認(rèn)為這個(gè)看法有點(diǎn)偏頗。其實(shí)作為農(nóng)民工轉(zhuǎn)移到城市,他們的要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有城市認(rèn)為的那么高。我們對(duì)職業(yè)學(xué)校學(xué)生調(diào)查結(jié)果表明,職業(yè)教育學(xué)生在具體確定工作單位時(shí)比較重視行業(yè)和個(gè)人的發(fā)展空間,薪金福利、人際關(guān)系融洽等,不太重視是否利于解決大城市戶口、離家遠(yuǎn)近等問(wèn)題。這也對(duì)于今后我們做好勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作提供了借鑒。因此,我們分三步走解決農(nóng)民工進(jìn)城問(wèn)題,也是從實(shí)際出發(fā),這個(gè)過(guò)程也許很快,也許要十年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)解決。

(二)新區(qū)域規(guī)劃下探索肇慶科學(xué)發(fā)展新定位推動(dòng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移

《綱要》把肇慶整體列入了珠三角范圍,對(duì)于肇慶而言,今后的發(fā)展規(guī)劃應(yīng)該站在更高的起點(diǎn)。肇慶在珠三角城市群中發(fā)展不很突出,它下瞰大都,上連北粵,地勢(shì)平坦,土質(zhì)肥沃,再加之阡陌相連,水源豐富,與其他地區(qū)不同,卻是發(fā)展農(nóng)業(yè)最好的地方。整個(gè)肇慶處于西北部平原區(qū),其中連片旱地達(dá)5 000多畝,可以說(shuō)完全具備了成為珠三角“南大倉(cāng)”的能力,盡管肇慶實(shí)現(xiàn)了從農(nóng)業(yè)大市向新興工業(yè)城市的轉(zhuǎn)型,先后創(chuàng)建成為首批中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家園林城市和國(guó)家環(huán)保模范城市。但先天的農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì),令肇慶的農(nóng)業(yè)仍然占據(jù)著GDP極大的比例。針對(duì)珠三角目前已形成的有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)格局,肇慶應(yīng)清醒的意識(shí)到自己的優(yōu)勢(shì),與珠三角城市群錯(cuò)位發(fā)展。

1.占領(lǐng)人才先機(jī)發(fā)展電腦農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè),全面提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平,提升農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率。法國(guó)H.孟德拉斯說(shuō)過(guò):“一二十億農(nóng)民站在工業(yè)文明的入口處:這是20世紀(jì)下半葉當(dāng)今世界向社會(huì)科學(xué)提出的主要問(wèn)題。”農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展將為農(nóng)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更大的機(jī)遇。農(nóng)民在走近或邁向“數(shù)字農(nóng)業(yè)”、生態(tài)農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)中,依靠經(jīng)驗(yàn)為主的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正漸漸向依靠高新技術(shù)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變,這對(duì)解放和發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力、推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,都有著十分重要的意義。近年來(lái),肇慶政府大力扶持高產(chǎn)、高質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)和出口創(chuàng)匯農(nóng)業(yè),利用國(guó)內(nèi)外的各種資金渠道,發(fā)展了一批禽畜生產(chǎn)基地、水產(chǎn)品生產(chǎn)基地、蠶桑基地、優(yōu)質(zhì)水果基地、蔬菜基地、茶葉基地和南藥基地。今后政府應(yīng)鼓勵(lì)和扶持投資合作有關(guān)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的連片開(kāi)發(fā)、規(guī)模經(jīng)營(yíng)和資源深加工的基礎(chǔ)上運(yùn)用先進(jìn)的現(xiàn)代技術(shù)和科技理念來(lái)安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn),推動(dòng)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化和技術(shù)化。應(yīng)該在配合國(guó)家惠農(nóng)政府的同時(shí),構(gòu)建以農(nóng)民增收長(zhǎng)效機(jī)制為目標(biāo),以推進(jìn)農(nóng)村改革為動(dòng)力,不斷加大三農(nóng)工作力度,積極落實(shí)好各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策和措施,充分利用本地資源優(yōu)勢(shì),謀劃農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,擴(kuò)大發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻、名優(yōu)水果、蔬菜等特色農(nóng)產(chǎn)品,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,有效地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展。

2.用先進(jìn)的工業(yè)經(jīng)營(yíng)理念指導(dǎo)農(nóng)業(yè)發(fā)展為農(nóng)村勞動(dòng)力的順利轉(zhuǎn)移提供強(qiáng)力支撐。將先進(jìn)的工業(yè)經(jīng)營(yíng)理念如規(guī)模經(jīng)濟(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、市場(chǎng)導(dǎo)向、品牌營(yíng)銷(xiāo)等用于指導(dǎo)發(fā)展高產(chǎn)、高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè),積極實(shí)施農(nóng)業(yè)“三化(即產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化)”戰(zhàn)略,不斷增強(qiáng)農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。近年來(lái),肇慶市重點(diǎn)抓好松脂、肉桂、厘竹、南藥、優(yōu)質(zhì)柑橘、荔枝、龍眼、蔬菜、肉雞、生豬、優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品等十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和西江肉桂、高要優(yōu)質(zhì)大米、四會(huì)華項(xiàng)牌沙糖橘、德慶皇妃貢柑、鼎湖沙浦文慶鯉、高要碧綠牌無(wú)公害蔬菜、廣寧竹筍、封開(kāi)金鳳凰牌杏花雞、奇香皇油栗、懷集坳仔厘竹等十大名牌產(chǎn)品的發(fā)展壯大。十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)已逐步形成規(guī)模比較優(yōu)勢(shì)。十大農(nóng)業(yè)名牌產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日漸增強(qiáng)。主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和名牌產(chǎn)品形成產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。大力發(fā)展了農(nóng)業(yè)園區(qū),主要依托依托特色辦園區(qū)。把全市農(nóng)業(yè)作為一個(gè)生態(tài)園區(qū),對(duì)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,充分挖掘資源優(yōu)勢(shì),大力發(fā)展集種養(yǎng)、貿(mào)工、科研開(kāi)發(fā)、觀光旅游、餐飲服務(wù)為一體的集約經(jīng)營(yíng),使生態(tài)農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)逐漸成為全市農(nóng)業(yè)發(fā)展的增長(zhǎng)點(diǎn)。比如高要生態(tài)園,德慶金林水鄉(xiāng),廣寧竹海等。同時(shí)依托農(nóng)戶辦園區(qū)。支持農(nóng)村中具備一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力、生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)的農(nóng)戶承租土地,鼓勵(lì)農(nóng)民以資金、土地、實(shí)物、技術(shù)等合股聯(lián)辦園區(qū),大面積發(fā)展蔬菜水果、經(jīng)濟(jì)林木、養(yǎng)殖業(yè)等家庭農(nóng)業(yè)園區(qū)。比如賈東亮的八一農(nóng)場(chǎng)等。

3.積極開(kāi)拓各種市場(chǎng),實(shí)施農(nóng)業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),必須把市場(chǎng)放在首位,加強(qiáng)交易市場(chǎng)體系建設(shè),發(fā)展流通企業(yè),開(kāi)拓流通領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與市場(chǎng)的有機(jī)結(jié)合。以大市場(chǎng)、大流通進(jìn)一步推動(dòng)大生產(chǎn)的良性循環(huán),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和組織流通水平不斷升級(jí)。積極構(gòu)筑國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)相融合的現(xiàn)代化市場(chǎng)體系。通過(guò)建立“蔬菜、水果專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)”和“農(nóng)資超市”帶動(dòng)蔬菜、水果運(yùn)銷(xiāo)、經(jīng)營(yíng)、中介等產(chǎn)業(yè)和人才、信息、技術(shù)等要素市場(chǎng)的發(fā)展,形成了內(nèi)外相通、遍布城鄉(xiāng)的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。積極推廣新型銷(xiāo)售方式,主動(dòng)與全國(guó)多個(gè)大中城市農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及國(guó)家機(jī)關(guān)、大型企業(yè)開(kāi)展直供直銷(xiāo)、連鎖經(jīng)營(yíng)和配送業(yè)務(wù)。同時(shí),主動(dòng)走出國(guó)門(mén),積極開(kāi)展與周邊國(guó)家市場(chǎng)、公司的合資合作,建立國(guó)外銷(xiāo)售基地,開(kāi)通面向國(guó)際市場(chǎng)的農(nóng)產(chǎn)品海上“藍(lán)色通道”、“空中走廊”、網(wǎng)上通道等,并在周邊國(guó)家和地區(qū)設(shè)立“專(zhuān)營(yíng)店”。大力推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),用標(biāo)準(zhǔn)化的操作規(guī)程保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。消費(fèi)者熱衷于綠色環(huán)保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的消費(fèi)傾向和國(guó)際貿(mào)易中的技術(shù)壁壘決定了實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、解決安全衛(wèi)生問(wèn)題成為農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的通行證。建設(shè)一批農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地,建立并嚴(yán)格執(zhí)行與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)接軌的農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)體系,同時(shí),下大力氣抓好農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境治理,從而確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量,是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求勝的必經(jīng)之路。

4.大力發(fā)展農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè),為農(nóng)村勞動(dòng)力順利轉(zhuǎn)移提供技術(shù)支撐。目前從肇慶甚至是全省全國(guó)來(lái)看,農(nóng)業(yè)服務(wù)仍然處于弱勢(shì)。就肇慶而言,今后按照市委市政府的發(fā)展目標(biāo),融入珠三角,實(shí)現(xiàn)工業(yè)立市,優(yōu)化三產(chǎn)結(jié)構(gòu),農(nóng)業(yè)在三產(chǎn)中的比重將會(huì)大大降低,但是作為農(nóng)業(yè)大市,肇慶農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的總量和質(zhì)量卻必須大大增強(qiáng),以便為工業(yè)化的發(fā)展提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)和支撐。因此,對(duì)第一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,應(yīng)在重視數(shù)量發(fā)展的同時(shí)更注重強(qiáng)調(diào)的是第一產(chǎn)業(yè)內(nèi)在質(zhì)量的發(fā)展。因此,今后應(yīng)大力加強(qiáng)農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展,一方面利于提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率,壯大第一產(chǎn)業(yè)總量,提高務(wù)農(nóng)勞動(dòng)力的積極性,另一方面也利于解除農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的后顧之憂,讓勞動(dòng)力放心地向二三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

5.創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)模式和機(jī)制,為勞動(dòng)力順利轉(zhuǎn)移提供后備支撐。目前肇慶農(nóng)業(yè)土地流轉(zhuǎn)形式較單一,土地流轉(zhuǎn)未形成規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計(jì),我市土地流入和土地流出的戶比例都偏低,形不成規(guī)模,大部分土地流轉(zhuǎn)的結(jié)果,并未走出小農(nóng)經(jīng)濟(jì)、分散經(jīng)營(yíng)的圈子。一是農(nóng)民對(duì)土地觀念的偏見(jiàn)。我市人均耕地占有量偏少,據(jù)統(tǒng)計(jì),我市人均耕地面積僅為0.68畝,使得部分純農(nóng)業(yè)戶更為珍惜承包土地。二是農(nóng)村優(yōu)質(zhì)勞動(dòng)力流失比較嚴(yán)重。

今后在土地流轉(zhuǎn)方面應(yīng)有所創(chuàng)新:一是由政府出面成立土地銀行。有專(zhuān)家指出政府成立土地銀行接受進(jìn)城農(nóng)民的土地存放且提供固定收益,可以補(bǔ)償農(nóng)民在城鎮(zhèn)購(gòu)房等;土地銀行可以把土地成片租出去,這樣一方面解決了農(nóng)民的后顧之憂,同時(shí)也利于推動(dòng)能人對(duì)土地進(jìn)行規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。二是在全省范圍內(nèi)實(shí)行耕地占補(bǔ)平衡。肇慶山區(qū)工業(yè)滯后,耕地整理應(yīng)大有所為。而珠三角地區(qū),工業(yè)起步早,能整理的土地少。從全省產(chǎn)業(yè)分工的角度和生態(tài)環(huán)保的角度看,把山區(qū)的用地指標(biāo)轉(zhuǎn)予珠三角未償不可。我們可以設(shè)立珠三角耕地占補(bǔ)指標(biāo)交易中心,珠三角其用地指標(biāo)可以競(jìng)買(mǎi)購(gòu)得,而山區(qū)轉(zhuǎn)讓指標(biāo)的所得可以入股珠三角工業(yè)。通過(guò)發(fā)達(dá)地區(qū)工業(yè)發(fā)展所得來(lái)解決農(nóng)民進(jìn)城以后的社保、醫(yī)保等問(wèn)題。

(三)建設(shè)華南地區(qū)職教基地

目前肇慶市已有職業(yè)院校40所,職業(yè)院校現(xiàn)有在校生近11萬(wàn)人,發(fā)展速度和規(guī)模居全省前列。建議省在資金、建設(shè)用地等方面大力支持肇慶職教基地建設(shè),努力打造成為華南地區(qū)重要職教基地,為珠三角發(fā)展提供更多高技能人才。在積極發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的同時(shí)同時(shí)積極培養(yǎng)為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)服務(wù)的較高素質(zhì)人才。

1.大力加強(qiáng)就業(yè)觀念引導(dǎo),加強(qiáng)技能型人才的培訓(xùn)。“十一五”時(shí)期我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將進(jìn)入新的階段,技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及工業(yè)化、信息化和城鎮(zhèn)化的步伐將進(jìn)一步加快。石化、鋼鐵、汽車(chē)、造船、裝備制造等重化產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪快速增長(zhǎng)期。信息技術(shù)將滲透到經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活各個(gè)領(lǐng)域。在這一發(fā)展過(guò)程中,用人單位對(duì)技能人才的需求越來(lái)越強(qiáng)勁,技能人才缺乏將直接制約著我省產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)和社會(huì)發(fā)展。因此,“十一五”時(shí)期,將是我省技能人才工作發(fā)展的重要機(jī)遇期。現(xiàn)在各個(gè)城市都在加強(qiáng)和提升職業(yè)培訓(xùn)。肇慶應(yīng)抓住機(jī)遇,作好職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地的同時(shí),積極打造“肇慶品牌”,以求中心區(qū)職教在全省脫穎而出,走上多元化職教培訓(xùn)之路,今后在輻射珠三角的基礎(chǔ)上,放眼長(zhǎng)三角和全國(guó)。從對(duì)肇慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院的抽樣調(diào)查問(wèn)卷可以看出,職業(yè)學(xué)院學(xué)生對(duì)于今后的就業(yè)還存在一些盲目的思想和觀念,對(duì)于國(guó)家一些就業(yè)法律政策也不太清楚,對(duì)于去何處就業(yè)也比較盲從。調(diào)查結(jié)果表明,對(duì)于就業(yè)地區(qū)選擇處于前三位的主要是廣州、深圳等珠三角大城市,85%的學(xué)生對(duì)工資要求是最低每月1 200元(如低于800元沒(méi)有人愿意去);85%看重國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)企和三資企業(yè),而愿意進(jìn)入民營(yíng)企業(yè)就業(yè)的不足5%;52%希望成為企業(yè)管理人員,25%希望成為公務(wù)員,而想成為生產(chǎn)技術(shù)人員和工程技術(shù)人員的比例不足1%。所以,今后肇慶職業(yè)培訓(xùn)應(yīng)大力加強(qiáng)就業(yè)觀念引導(dǎo),同時(shí)緊跟形勢(shì)發(fā)展需要,培養(yǎng)市場(chǎng)需要的人才。

2.加強(qiáng)學(xué)生對(duì)就業(yè)政策和相關(guān)法律法規(guī)的了解,增強(qiáng)對(duì)職業(yè)教育的信心。根據(jù)我們對(duì)職業(yè)教育學(xué)院學(xué)生作了相關(guān)問(wèn)卷抽樣調(diào)查,調(diào)查結(jié)果表明,職業(yè)教育主要培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)有物流、數(shù)控機(jī)床等理科類(lèi)占80%,會(huì)計(jì)等文科類(lèi)占30%。90%的學(xué)生認(rèn)為中職找工作比較困難,但是仍有70%認(rèn)為職業(yè)教育有一定吸引力,但存在擔(dān)憂,主要是基于對(duì)就業(yè)政策和相關(guān)的法律法規(guī)不清楚以及嚴(yán)峻的就業(yè)形勢(shì)壓力,所以90%的人有過(guò)自主創(chuàng)業(yè)的想法,但受資金和政策及技術(shù)因素限制。目前,中職學(xué)生對(duì)就業(yè)信息的掌握或了解主要來(lái)自于各地市縣的人才市場(chǎng)和報(bào)紙或互聯(lián)網(wǎng)等媒介,學(xué)校內(nèi)部的招聘會(huì)也發(fā)揮了一定作用。今后政府應(yīng)借助媒體和網(wǎng)絡(luò)多提供將來(lái)利于就業(yè)的專(zhuān)業(yè)信息,更多更即時(shí)的公布珠三角就業(yè)狀況;同時(shí)應(yīng)針對(duì)職業(yè)學(xué)校學(xué)生的特點(diǎn),可以設(shè)立創(chuàng)業(yè)貸款基金,幫扶有一技之長(zhǎng)的人獲得創(chuàng)業(yè)資本。德慶對(duì)于養(yǎng)兔專(zhuān)業(yè)人才的扶持經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。另外,從整個(gè)社會(huì)內(nèi)部營(yíng)造一種尊重民營(yíng)企業(yè)的社會(huì)氛圍,鼓勵(lì)民企發(fā)展壯大的一些政策優(yōu)惠等來(lái)加大民企的吸引力,鼓勵(lì)學(xué)生去民營(yíng)企業(yè)就業(yè)。

參考文獻(xiàn):

[1]王東京.中國(guó)的選擇[M].北京:中國(guó)青年出版社,2008.

[2]韓銀娥.肇慶市第二次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查資料開(kāi)發(fā)應(yīng)用課題之六——肇慶農(nóng)村勞動(dòng)力資源的供求及轉(zhuǎn)移分析[EB/OL].廣東肇慶統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng),2008-10-30.

[3]潘愛(ài)芹.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移影響的實(shí)證分析[J].商場(chǎng)現(xiàn)代化,2006,(20):208-209.

[4]陳冠任,肖萬(wàn)春.人間正道——中國(guó)農(nóng)民紀(jì)實(shí)[M].北京:團(tuán)結(jié)出版社,2007.

[5]葉莉,方燕峰.河北省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)勞動(dòng)力需求總體影響的分析[J].河北工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2004,(6):72-76.

Relatively Less Developed Areas of Rural Surplus Labor Transfer Research

——In Zhaoqing City

CHEN Huan-ji1,XU Jin-hua2,SU Jin-sheng3,HAN Yin-e3

(1.ZhaoqingLabor and Social Security Bureau, Zhaoqing526040,China;2. ZhaoqingMunicipal Policy Research, Zhaoqing 526040,China;3. Zhaoqing Municipal Party School of CPC, Zhaoqing526040 ,China)

Abstract:In this paper, Zhaoqing City, the demand and supply situation of the rural labor force survey data as the basis. An analysis of the situation of labor transfer Zhaoqing. Through the developed areas of industrial development on the labor transfer out of the role of lead and analysis, research of Zhaoqing industry labor force changes on the actual impact, through the transfer of rural labor Zhaoqing Problems analysis to find the workforce to adapt to the actual transfer of Zhaoqing countermeasures, and eventually realize rural surplus labor force of a smooth transfer. This article holds that in the relatively less developed regions the transfer of rural labor force to solve the problem, the need to improve labor quality, step-by-step solution to the problems brought about by the household registration, land management model through innovative solutions farmers completely dependent on the land.

Key words:labor supply and demand; the rural labor force; shift; less developed areas

[責(zé)任編輯陳丹丹]