論動畫創作人才提高視覺素養之必要性

楊 嵩

[摘要]視覺素養能力結構的三個層面:視覺思維、視覺理解、視覺交流貫穿于動畫制作與生產過程中關鍵的創作環節,因而動畫創作人員的視覺素養水平直接關系到作品的質量優劣,同時動畫創作人才的雙重身份——視覺信息的消費者、接收者與視覺信息的創造者,也決定了必須提高視覺素養,才有可能締造視覺神話。

[關鍵詞]動畫創作人才;視覺素養;必要性

大眾“讀圖時代”,圖像不再是米歇爾所認為的“有可能像‘女人那樣,是軟弱無力的,……那種將圖像視為權利斗爭武器的批判和分析,就顯得與殺雞用牛刀無異了。”…面對美日韓三國動漫聯軍的洶洶來勢,發展中國動漫自然成為眾所關注的焦點,并一度提出“動漫救國”的論調。然而從《魔比斯環》到《風云決》,我們離動畫創作大國的路究竟還有多遠?

一、視覺素養及其與動畫創作的關系

阿爾文·托夫勒在他的未來學著作《第三次浪潮》中指出人類正在孕育三種文盲:文字文化文盲、計算機文化文盲和視覺文化文盲,其中甚至不被人意識到的“視覺文化文盲”已經越來越影響著人對外界環境的認識、理解。掃除“視覺文化文盲”,我們需要提高“視覺素養”,而視覺素養就是“人們運用視覺思維,對視覺信息有效地獲取(讀懂)、處理、理解、欣賞、交流和使用,進而能夠評價和創作視覺信息的能力。”從中我們可以得到視覺素養能力結構的三個層面:視覺思維、視覺理解和視覺交流。視覺思維是一種在獲取信息時用視覺形象解決問題的思維方式;視覺理解是視覺主體運用已有的知識、經歷等對視覺對象的主觀建構,把部分信息從背景中提煉出來的過程;視覺交流是創作視覺信息以表達自己的思想觀點。

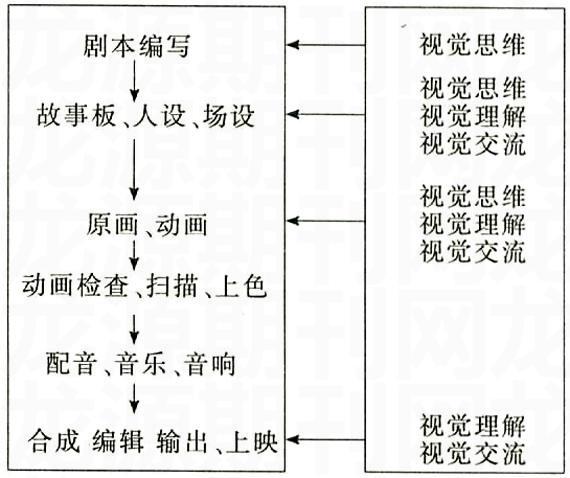

相對于視覺素養能力結構的三個層面,可以發現與動畫創作過程之間的相互聯系。通常影片動畫作品的創作和生產可以大致分為前期制作、中期創作與生產、后期作業三大階段。具體包括前期的劇本、故事板、制作計劃、形象設計,中期的聲音創作、圖像創作,后期編輯、特效、輸出、上映。從動畫流程的開始,劇本作為整部影片的基石,對于編劇的要求其實很高,表面上看來,劇本屬于文字層面,和視覺無關,但劇本的編寫實質上是一次將腦中的視覺意象轉化為潛視覺文字符號的過程。豐富的想象力是一個優秀編劇必備的素質,在產生劇本的過程中視覺思維遠重要于邏輯思維,這就要求編劇也要有著較高的視覺素養。當劇本完成以后,導演根據劇本繪制故事板,而設計人員則需要創作出人物等造型,這一過程是通過對劇本潛視覺文字符號的理解,將其轉換為視覺符號,需要導演和設計人員具有較強的視覺思維能力和豐富的視覺形象想象力,也包含視覺交流的行為,是其后創作的依據。而之后的創作者通過對已有的劇本、故事板、造型設計等的視覺理解,運用視覺思維完成動畫電影的制作。當電影上映時,觀眾通過觀看影片,得到的不僅是視覺上的沖擊,更是對故事的主題、創作人員的審美和主觀意圖的視覺理解,而創作者則通過銀幕完成了與觀眾的視覺交流。

縱觀一部動畫電影從產生到上映的過程,視覺素養的三個層面始終貫穿其中,二者的關系如下圖所示。

從圖中可以明確地看出,視覺素養能力結構的三個層面作用于關鍵的動畫創作環節,創作者的視覺素養水平將直接影響影片的質量。

二、《風云決》反映出的當代中國動畫人才的

視覺素養狀況

視覺素養并不是“看”的能力,而是要“看懂”“看好”,并在此基礎之上能夠進一步高效地創作視覺信息以傳達自己意圖的能力。一部動畫反映出一群創作人員的視覺素養。2008年出品的動畫電影《風云決》改編白香港漫畫宗師馬榮成的巨作,集結了著名的音樂人、編劇和電影演員配音,聯合中國目前最強的動畫師打造,從某種程度上來說,確實能代表中國目前動畫創作人員的最好素養。然而這部影片收效不大,原因在于影片自身,尤其是視覺方面,即使特效華麗、畫面精致,卻掩蓋不了以下不足:

從劇情設計和劇本編寫上看,《風云決》改編于漫畫《風云》,而其漫畫也被多次搬上電視、電影,劇情為大眾熟悉,動畫又沒有在劇情上做大的突破,敘事手法單一,同時影片所宣揚的江湖道義與恩仇又與觀眾的現實生活相距甚遠。

作為影片的主體,人物的設計與刻畫是最重要的部分,《風云決》中的主角,長發飄飄的聶風與一頭卷發的步驚云,尤其聶風的面部設計頗為陰柔,還透著日式動畫陰美少年的氣息,而步驚云、紫凝等形象以及傲決部下的武士也讓人不免想起日本動畫《火影忍者》,顯然在動畫人物造型上該片沒有形成自己的特點。相對于人物造型的設計,人物的刻畫更加重要,然而從刻畫上來看,該片的人物也不生動,讓人感覺不到故事發展對主角內心的強烈沖擊。例如在片尾無名要求步驚云殺死人魔的聶風時,夢護在聶風的前面,帶著泣聲大喊道“不”,然而此時角色并沒有什么表情,完全沒有體現出人物應有的悲愴心境,只能借助聲音在聽覺上稍微彌補。另外從角色的設置上,幾個孩子和主要情節沒有多大關系,只是起到了娛樂、活躍氛圍的作用,即使沒有他們,對故事也沒有影響。

馬爾丹曾說:“運動正是電影畫面最獨特和最重要的特征。”其中運動包括角色和鏡頭的運動,從人物運動上來看,該片的人物運動不如宮崎駿的“飛翔”所帶來的豪放,亦沒有今敏“奔跑”所帶來的壓抑。作為賣點的打斗,雖然研究了眾多真人武打動作,但是動作是動畫中的難點,并沒有得到很好表現,也體現出創作人員的觀察力不夠,未能把握到關鍵。在鏡頭的運用上,影片中一個8秒的快速鏡頭及一個40秒的長鏡頭帶來較強的視覺沖擊力。快速鏡頭推出了掛在樹杈上的聶風,然而從鏡頭前后速度關系的突兀以及鏡頭表現內容的無意義兩方面來看,屬于多余之筆;長鏡頭展現了大量的場景內容,耗費創作人員數月的精力繪制,然而內容中的大部場景并未在其后故事中出現,如果說導演試圖通過該長鏡頭暗示段浪的野心和對傲決的虎視眈眈,那么這個鏡頭的表現形式上還應再仔細推敲,再者如此精力刻畫一位非主角人物,有些本末倒置。波布克曾說過:“只有當情節需要時,運動才是合適的。永遠不要過多運用運動效果或是為運動而運動。”

動畫作為影視藝術的一種,直接訴諸于視覺和聽覺,除了內容之美,還需要有表達之美。作為動畫主要表達手段的視覺語言,不只是直觀呈現對象,也需要上升至意境乃至意義層面。索緒爾在結構主義語言學中提出了語言的符號性特征,而符號則是能代表其他東西的事物,并非事物本身,它包含著表示形、音的“能指”和表意的“所指”。其中多層次的“所指”決定了藝術作品的內涵和價值的高低。從《風云決》的視覺語言分析來看,人物造型的失敗、刻畫的貧乏、畫面承載意義的淺薄、動作的不到位等原因,反映出創作人員觀察力、想象力和用圖像表達思想的能力等都還較薄弱,體現出他們的視覺素養水平不高。

三、動畫創作人才提高視覺素養之必要性

動畫專業學科和行業的特性決定了其“藝術”“技術”“人文”的三重屬性以及視覺信息接收者和創作者的身份。作為雙重身份的動畫創作人才,不但要具有較強的獲取、評價、理解視覺信息的能力,又要具備創造新視覺信息的能力。視覺信息作為一種承載知識和文化的符號,動畫創作人員需要對符號的“能指”和“所指”有深入理解。高校動畫專業課程設置都偏重技術操作或繪畫基礎,從未接受過專門的視覺素養教育。從西方的教育歷史中可以發現不管是早期的“直觀教學法”還是近代的“視覺素養教育”,他們都一直關注“圖”在教學中發揮的作用,從兒童時期就培養了學生很好的形象思維和豐富的創作力。從動畫創作領先國的教育來看,顯然視覺素養不是天賦,需要后天的培養。

動畫創作人員,作為“泛設計”群體中的一類,廣泛地影響著社會大眾的精神風貌、價值取向,尤其是對于未成人的影響更具深遠意義,當今中國的觀影群不論是青少年還是成年人都被美日韓的動漫聯軍俘虜,接受了他們審美觀、價值觀的改造,這無疑加劇了對我國動畫原創的需要。然而動畫作為“第十藝術”,融合了繪畫、音樂、文學、聲光手段等等,是一門綜合型的藝術,對動畫創作人員的要求非常之高,需要“具備廣博的文學、歷史、音樂、舞蹈、戲劇、戲曲、雕塑、繪畫、建筑等各個藝術門類的知識。……比較全面地了解自然科學知識和社會科學知識,熟悉世界各地的文化背景與風土人情,具有比較熟練駕馭歷史題材的能力。”但是現在社會造就的是“專家”,而非“博學”之人,顯然滿足不了動畫對創作人員提出的博學要求。這就決定了他們必須在做中學,在制作的準備階段,廣泛地了解與正創作中的動畫相關的文化背景、特殊角色群的運動方式等等,有效地獲取信息、理解、創作。《功夫熊貓》的制作群并不比中國人更了解中國,在實地考察、親身感受中,建構起富有中國文化傳統意境又不失美國文化的優秀作品。而從《風云決》的制作過程可以了解到,不但有原作可以依據,還向諸如歷史學家、文化學者等請教,試圖深入地了解傳統文化,研究了當今一流武師的動作姿勢,并借鑒了一些電影大片的場景,可以說前期也做了大量的資料收集工作,然而差異在哪里呢?筆者認為原因在于對已有資料沒有進行深入的解構,沒有在深刻理解的基礎上反思別人如何表現、表現的重點以及可以從哪些地方突破,同時在創作階段,沒有為意境、寓意的體現找到適合的承載形象,沒有對符號的“能指”進行深入的推敲,導致“所指”層次較低。這就需要能夠理解和欣賞別人的視覺語言、敏銳地解構視覺信息并賦予意義、發現表現的不足、進行豐富的聯想、高效地建構動態視覺形象,而視覺素養是這一切快速且高效的解構與建構行為的前提。

四、結語

視覺素養能力結構的三個層面:視覺思維、視覺理解、視覺交流貫穿于動畫制作與生產過程中關鍵的創作環節,動畫創作人員的視覺素養水平直接關系到作品的質量優劣,動畫創作人才的雙重身份——視覺信息的消費者、接收者與是視覺信息的創造者,決定了必須提高視覺素養,才有可能締造視覺的神話。