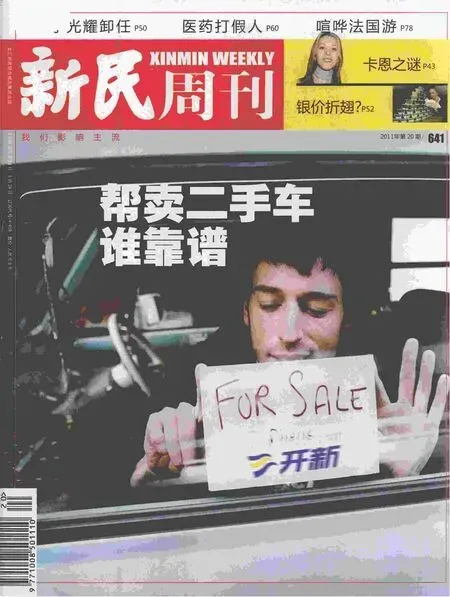

賣車,真不易!

劉朝暉

“車子賣了嗎?”這句話已經成為滬上不少有車族見面經常聊起的話題。

按照發達國家的汽車消費規律,一輛新車開到3年后就進入了更換期,但由于我國的汽車消費還處于發展階段,因此第一輛車的平均使用壽命也會相應延長至五六年。2003年我國開始進入私家車消費的井噴期,這種高增長一直持續到去年。隨著車價的逐步走低和新車推出速度的持續加快,加上支付能力的提升,很多在新車“井噴”初期擁有人生第一輛車的車主,如今已表現出強烈的換車愿望。

新華信國際信息咨詢公司4年前做的一項市場調查就顯示,71.2%的被調查者將賣舊換新的周期鎖定在5年內。事實上,隨著新車消費不斷攀上高峰,賣車買車的高潮從3年前就已經開始。

賣車者津津樂道的多是自己已經中意的新車型,然而一旦說起如何處理自己手中的舊車,卻幾乎人人有本“苦經”,開新車的喜悅和興奮,伴隨著的往往是賣舊車的煩惱。感覺賣虧了、被忽悠了、過程復雜……幾乎是記者接觸過的所有出售過舊車的人的共同心理感受。相比價格、流程都比較透明的新車市場,舊車市場在消費者的眼里猶如一團看不清楚的迷霧。

斗智斗勇賣車難

在一家傳媒機構供職的江女士, 2000年時就擁有了一輛桑塔納99新秀。追求時髦的她在2004年時就難以抵擋市場上蜂擁而出的新車的誘惑,決定賣車換新。她將車子剛開進中山北路的舊車市場,立刻有四五個黃牛模樣的人圍到車前,“你這車賣嗎?”“想賣啥價鈿?”……一番七嘴八舌,還有貌似市場評估的人走過來繞著她的車左右查看,弄得江女士手足無措。其實她已經通過一個汽車修理廠的朋友找好了買家,江女士原本只想到這里探探行情,但是一圈下來,已經被那些“黃牛”弄得昏了頭。她回憶說,當時有一種任人宰割的感覺。“我的心理價位至少要6萬塊,但黃牛評估后開出的價格只有5萬塊,還好已經和買家談好了價錢。”江女士說,走進人聲鼎沸的市場,就像被沖進一個大漩渦,對市場情況不了解的賣主,一般就只有任人擺布的份。

有了第一次在舊車市場的體驗,去年江女士再次賣車時,選擇了在奧迪銷售店進行置換。當時在4S店外,依然有黃牛上來詢價,但是當江女士報出7萬元的心理價格,黃牛直接回應:“儂好直接開回去了!”后來4S店里的二手車業務員開出6萬元回收她的那輛伊蘭特,并且表示可以一條龍辦理以舊換新手續,江女士也不想再耗精力到處詢價,最終選擇以這個價格抵扣了她新購奧迪A4的車款。

劉小姐2007年賣出她開了5年的起亞普萊特時,也找了好幾家二手車經營公司詢價,這些公司的電話來自插在車門上的小卡片,也有報紙上的小廣告。當時她想,買這輛車時的新車價是6萬元,現在應該可以賣2萬元左右。誰知上門看車的第一家公司的業務員,報出的價格就給她當頭一棒——7000元!隨后幾家公司給出的價格差不多,聽到一家報出了1.7萬元的價格,已經不想再花時間和精力的劉小姐選擇了成交。她至今還很疑惑,怎么同樣一輛車,居然會有如此懸殊的收購價?

姚先生從1999年至今已經賣了4輛車。第一次選擇的是找舊車經紀公司;第二次是托朋友找的買家;第三次是在4S店購新車時選擇了置換,當時他那輛花21萬買來的畢加索在福特4S店只抵扣了6萬元,“沒辦法,雖然我一直保養得很好,但人家說這車市場保有量低,賣不出價”。不久前姚先生再次賣出那輛開了才一年的福特麥柯斯,選擇了在網站上發布信息等待直接買家,不過這種“守株待兔”的辦法,也牽扯了他不少精力,時常要應付打來的咨詢電話和看車的人。“我不想找中介賣,他們開的價格肯定要比我的心理價位低20%-30%。”姚先生對賣車感慨良多,他總結說,無論是面對中介還是面對直接購買者,那就是“一個斗智斗勇的過程”。

四種途徑賣舊車

目前,中國的消費者要想出售手中的舊車,基本上只有四種途徑可以選擇。

第一種就是到二手車交易市場,將舊車賣給二手車經營公司即二手車經銷商,或者“黃牛”。這也是目前最“主流”的一種舊車處理方式。在上海,目前有11家二手車交易市場,既有全功能的,可以辦理所有手續,也有具備部分功能的。一般二手車經銷商會給舊車較為專業的評估,給出的價格也相對合理,但存在著信息不對稱的問題,與賣主的心理價位肯定有落差。“黃牛”會打出高價收購的旗號,先給車主報出較高的價格,而當真正談價時就會對車吹毛求疵,一步步把價格壓低。

第二種方式是到汽車4S店進行舊車置換。目前,很多汽車品牌廠商開展有二手車置換業務,而且不受品牌限制。這種方式對于打算換車的消費者來說比較方便,關鍵是可以一步到位地完成“舊車處理”與“新車購買”兩件事,不過,毫無疑問的是,4S店的主業是賣新車,他們并非專業的二手車經銷商,即使是自家品牌的二手車,拿到舊車后,也還要通過其他途徑將這些車出手的,由于增加了一道環節,他們收購舊車的價格普遍低于二手車經營公司的報價,這也是理所當然的。

還有一種方式就是將舊車委托給拍賣行進行拍賣,這個過程比較透明,也能獲得比較好的價格,但周期較長,交易手續也相對復雜。

如果賣給直接的二手車消費者,比如處理給親戚、朋友,這種方式交易時會比較簡單、放心,但一般很難賣出好價錢。如果車主自己到二手車市場上等待合適買主,不但花費很高的時間精力成本,交易周期也比較長,成交率較低。而且即使與直接買家談好了,按照規定依然需要通過二手車經紀公司作為中介來進行交易。

據了解,目前舊車交易的絕大部分是通過二手車經營公司,進行置換的比例在15%左右,C-C式的交易則非常少,幾乎可以忽略不計。

估價基本靠猜

舊車賣不到心理價,是眼下賣車者最大的困惑。很多人有這樣的體會,通過網站等很多途徑找到和自己的舊車差不多情況車型的參考價格,但是真正交易時,卻總會被打上很大的折扣。

海風,曾在滬上某二手車網站供職多年,至今仍在二手車行業內闖蕩,對二手車的估價方式可謂深諳其道。他透露,人們對舊車價格的困惑心理,既來自目前二手車的估價方式不透明,也受到了錯誤價格信息的誤導。

海風介紹,中國并不像美國一樣具有第三方權威的二手車成交數據體系,眼下國內二手車市場的價格評估,基本都是靠經驗來進行的,并沒有一個標準的估價體系。收購者給出的舊車價格的依據,最簡單的就是根據最近新車的價格,以及最近二手車市場里該車保值率的高低來評判。“比如奧迪,保值率高,他就按照一年打8折,兩年7折來粗略計算,奇瑞一年對折,甚至3折……”當然還有車況的好壞、公里數、市場供求關系等因素。但是車型千差萬別,如果不是長期跟蹤某型號車型,二手車經營者也根本搞不清楚其中的差異。比如廠家不同年份推出的同樣的車型,配置會有變化,信息十分復雜。所以即便同樣價格的新車,經過同樣期限的使用后,殘值也會不一樣。

正是這種“毛估估”的經驗判斷,使得二手車收購方在報價的時候價格落差很大,這是賣車價格不能達到消費者心理的一個因素。這種依靠經驗來進行的評估,也造成收購方的一種自我保護意識——壓低價格總沒錯,除非碰巧最近有相同車型的成交價做依據,然后進行微調,但如此豐富的車型,不可能都有近期價格參考。收車人壓低價格,騰出的不僅僅是利潤空間,更多的是預留、提高一個保險系數。

海風表示,消費者的心理價格依據,更多的來自未經證實的各種網站提供的價格。其實目前大多數二手車網站的參考價格都沒有多少實用價值,只是簡單地以新車的價格來推導二手車價格,沒有考慮到市場的各種因素,比如牌照因素、舊車價格的波動、不同型號間市場需求的情況等。

他還解釋,現在主流的二手車交易是消費者賣車給經營公司,經營公司再賣給下家,過程可能是C-B-C,甚至于C-B-B-C,比如排放不達標的車本地無法消化,就只能轉賣給外地二手車公司。“每一次交易,經營公司都要剝掉一層利潤,你說估價究竟估的什么價?過程不一樣,價格也不會一樣。”海風認為,消費者要想用交易市場二手車的標價來賣自己車,絕對是天方夜譚。他將其總結為“一群還沒成熟起來的消費者,在并不真實透明公開的信息指導下做出的價格判斷”。

海風認為,賣車者一開始心理價格偏高,一旦開始討價還價,被收購方連潑冷水,“方向都沒了”,很容易引起對交易的懷疑和不信任,形成敵對心理。一些二手車公司打出“收購價格最高”的口號,實際上是誤導市場,“最高價收來,難道他們出手時也是最高價賣嗎?”所以,只能說幫車主賣到合理的價格。

對于中國二手車的估價方式,海風將其形容為“就像看中醫,是憑經驗的”。

“吃差價”無處不在

按照上海的規定,二手車的經營交易行為,必須通過二手車經紀公司進行,但實際上,現在很多經營公司,也具有經紀公司的身份。而僅做經紀公司是無法生存的,“吃差價”的經營模式,滲透在二手車流通的整個鏈條上。據了解,經紀公司收取的590元交易手續費,真正落到自己口袋的也就最多200元,其他的都交給交易市場。經紀已經變成經營公司順帶的業務,都是同一批人員在做。這也是賣舊車的消費者感覺交易市場混亂的一個因素。

老梁作為上海某拍賣行的機動車部經理,長期浸淫二手車行業,對“吃差價”的暗箱操作手法熟悉之至。他介紹,二手車業務員“吃差價”的灰色收入已經成為普遍的行規。目前交易市場中,既有大型的二手車經營公司,也有只租兩個車位的小公司,更多的是掛靠在經營公司的“黃牛”,還有更低級的就是靠“飛單”,將車源信息提供給黃牛以獲取報酬。在車窗上塞小卡片的,很多就是這類人員。

老梁介紹,在交易市場里收車報價最高的,也許是他們資金比較多,也可能是交易流程最短的,通路暢通,快速轉轉手賺點差價。現在很多外地黃牛到上海蹲點收車,情愿多出一點錢,就是為了減少中間環節。

即便是在4S店舊車置換,也有不少4S店是與“黃牛”直接掛鉤的,收來的舊車也許就直接倒手給黃牛。對于賣車者來說,無論是進4S店置換,還是找市場經營公司,其實都差不多,某種程度上,4S店估的價格更低,因為也要倒手賺取一層差價。如果客戶對置換價格不滿意,二手車經理會直接打電話給黃牛,黃牛再加點錢來收,成功后還給經理好處費。有時4S店二手車業務員根本不經過店里,直接將信息提供給“黃牛”,自己賺了一層中間差價,很多這種置換就在私下完成了,而客戶還以為是在店里完成的。

很多規模化的二手車經營公司,也無法完全避免這種情況出現。收車的環節可以“飛”,賣車的環節也可以“飛”。賣車者尋求的是自己的利益最大化,而業務員尋求的也是自己的利益最大化。這也決定了很多二手車公司經營規模做不大,做不到流程規范化。

老梁認為舊車拍賣是目前流程最透明公開的舊車出售模式,拍賣行作為第三方平臺,不吃差價,對賣車者肯定是有吸引力的,但現在拍賣做不大,難以得到推廣,存在很多制約因素,比如停車場地限制、交易周期較長。拍賣法要求有一個星期的公告期,三天拍品預展期,辦證又要好幾天,拍賣變成一個非常繁瑣的交易形式。從委托車輛到交易完成的完整鏈條,沒有十天下不來,這讓消費者很難接受,于是紛紛選擇私下與黃牛交易,本來公開的又變成不公開了。

政策須成規范推手

近兩年來,不少豪華車品牌已將競爭正式延伸至二手車市場,如寶馬推出“尊選二手車”;奔馳推出“星睿”品牌認證二手車業務;奧迪去年整合之前推出的“AAA”二手車業務,推出“品薦”二手車品牌。去年,上汽集團聯合通用汽車也推出了自己的“誠新二手車”品牌。整車廠家的介入,對于規范二手車市場,融通流程渠道不無益處。然而,不少二手車業內人士指出,真正要讓二手車市場規范起來,還需要國家出臺相應的強有力的政策法規。

中國汽車流通協會副秘書長羅磊就曾指出:信息不對稱、市場誠信度低是影響現階段我國二手車市場健康發展的頭號公敵。與二手車交易相關的政策法規沒有得到落實,如交易規范、示范合同在很多地方尚未實行。很多問題都有待于逐步完善和解決,據悉,商務部已經對未來行業發展做出初步規劃,而中國汽車流通協會也已經組織完成了二手車稅收課題研究、二手車流通企業管理技術標準和二手車鑒定評估標準的起草工作。

根據上海市二手車交易管理協會的統計數據,2010年,上海市二手車交易總量達到31.12萬輛,成交總額達到204.16億元,分別同比上年增長21.49%和29.32%。而來自全國的統計數據,2010年全國共交易二手車385.19萬輛,同比增長15.37%。可以預見,賣車浪潮在未來幾年將始終處于高峰,而讓賣車人煩心的這些問題,也都有待逐步解決。