水下基盤井口平臺樁基群樁效應數值模擬

,

(勝利油田勝利勘察設計研究院有限公司,山東 東營 257026)

水下基盤井口平臺將隔水管通過水下基盤打入海底,井口隔水管兼做平臺的基礎。由于隔水管的間距很小,在進行樁基計算時按照規范的規定需考慮群樁效應對樁基承載力的影響[1],但相關規范沒有明確說明該如何考慮。鑒于此,以勝利埕島油田CB12D水下基盤井口平臺為例,用通用有限元軟件ANSYS建立群樁的整體分析模型,將群樁和群樁周圍土體看作一整體,探討群樁效應對樁基承載力的影響。

1 隔水管及土壤基本參數

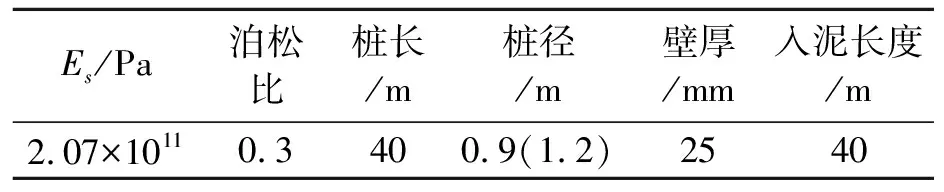

隔水管力學性能參數及幾何尺寸見表1。

表1 隔水管力學性能參數及幾何尺寸

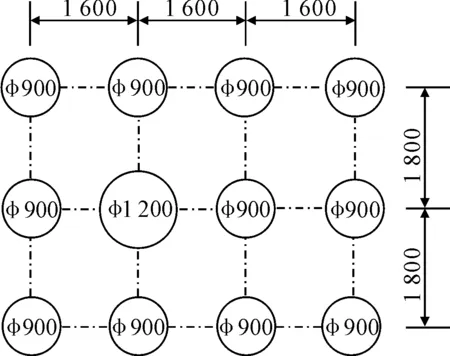

隔水管的平面布置見圖1,其中橫向樁距1.6 m,縱向樁距為1.8 m;除中間一根樁的樁徑為1.2 m外,其余樁的樁徑均為0.9 m。

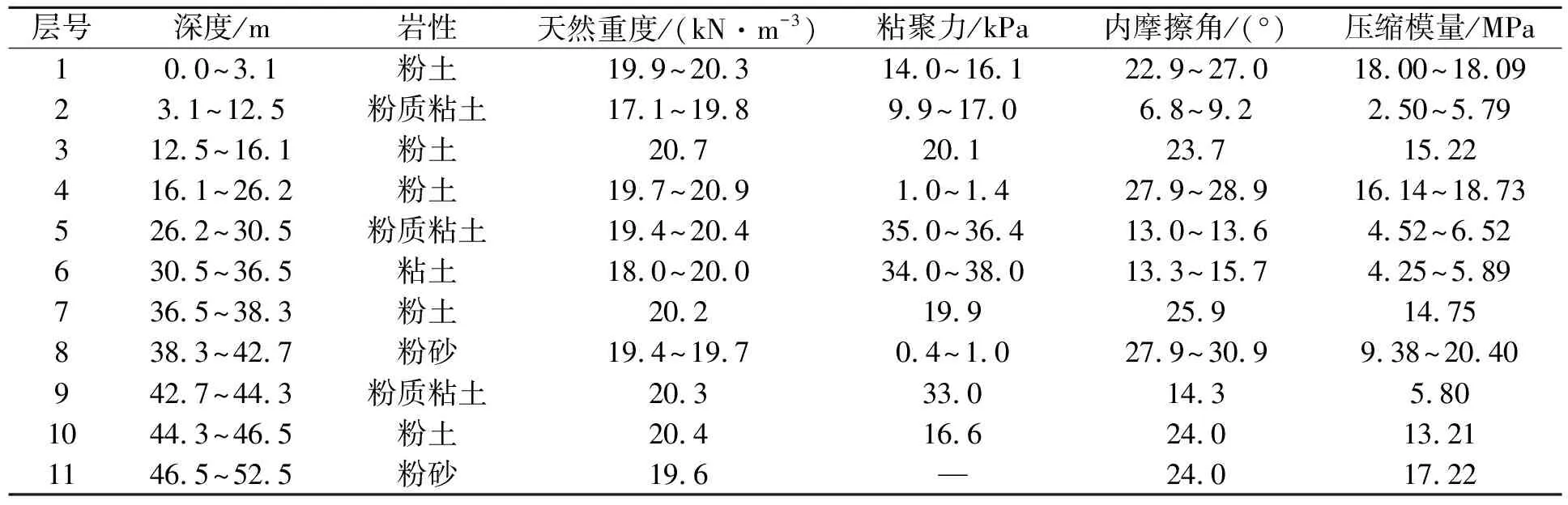

本次研究樁周土的性能參數見表2。

2 有限元模型的建立

2.1 DP材料介紹

土壤和巖石屬于顆粒狀材料,此類材料受壓屈服強度遠大于受拉屈服強度,且材料受剪時,顆粒會膨脹,常用的Von Mises屈服準則不適合這種材料。在土力學中常用的屈服準則為Mahr-Conlomb準則,另一個更準確描述這種材料的強度準則為Drucker-Prager屈服準則[2],使用Drucker-Prager屈服準則的材料簡稱為DP材料。在巖石、土壤的有限元分析中,采用DP材料可得到較為精確的結果。

圖1 樁的平面布置

Drucker-Prager屈服準則是對Mahr-conlomb準則的近似,用以修正Von Mises屈服準則,即在Von Mises表達式中包含一個附加項。其屈服面并不隨著材料的逐漸屈服而改變,沒有強化準則,其屈服強度隨著側限壓力的增加而相應增加,其塑性行為被假定為理想彈塑性,屈服面見圖2。

圖2 DP材料屈服面

DP模型其屈服面的(等效應力表)表達式為

(1)

式中:σm——靜水壓力,σm=1/3(σx+σy+σz);

S——偏應力;

β——材料常數;

M——Mises屈服準則中的M。

2.2 模型的建立

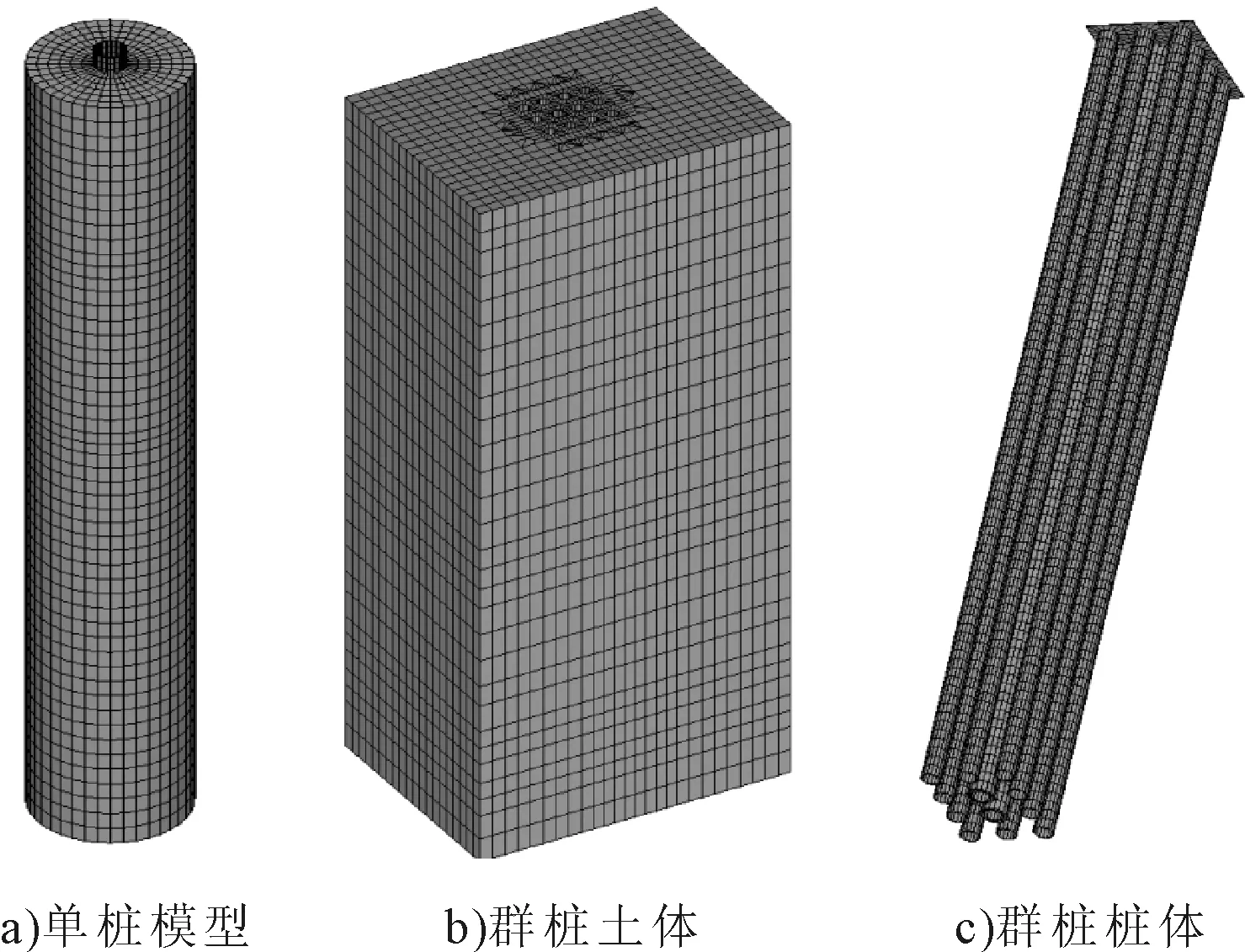

根據前述基本參數分別建立樁和樁周土的模型。在建模過程中為了最大限度地消除邊界效應對計算結果的影響,同時又不致模型過大使得計算時間大幅增加,經過多次試算,最后確定計算單樁承載力時取樁周土的直徑為樁徑的5倍,計算群樁承載力時取樁周土的長寬為樁所在區域長寬的5倍,深度均取樁長的1.25倍。此時,在豎向荷載作用下,樁對樁周土外邊緣的影響很小,可以忽略。由于在豎直荷載作用下,單樁模型關于XZ及YZ平面對稱,故可以只建1/4模型并施加對稱約束條件來實現整個模型的計算結果。群樁模型和邊界條件均關于XZ平面對稱,故可以只建1/2模型并施加對稱約束條件來實現整個模型的計算結果。

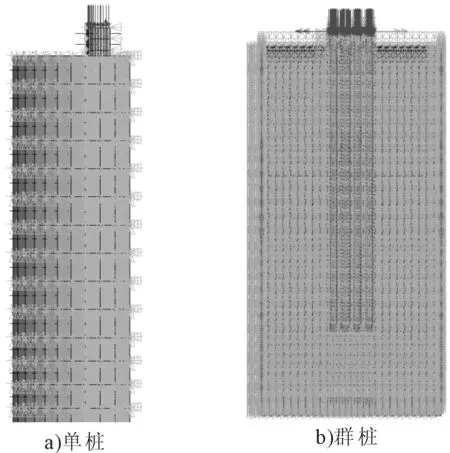

利用ANSYS單元庫中的殼單元SHELL63建立樁體模型[3],實體單元SOLID45建立土體模型,定義土體為DP材料,按表1所列的土壤資料將土體分為11層,并定義每層土的屬性。所建單樁、群樁模型網格劃分見圖3。為了使計算能很好地收斂,在網格劃分時將樁體的網格劃分得相對較密,土體的網格相對較疏。

利用ANSYS單元庫中的目標單元TARG170和接觸單元CONTA173,分別將樁側和樁周土、樁端和樁端土接觸的面定義為一對接觸對,以此來模擬樁土之間的相互作用,其中將樁側和樁端的外表面定義為目標面,土體上的面定義為接觸面。

圖3 網格劃分

2.3 邊界條件的施加

分析時,對模型的對稱面施加對稱約束,并約束土體外表面上節點的6個自由度,在樁頂施加豎向作用力進行計算,有限元模型中,單樁及群樁邊界條件的施加見圖4。

圖4 邊界條件施加

3 樁基極限承載力的確定標準

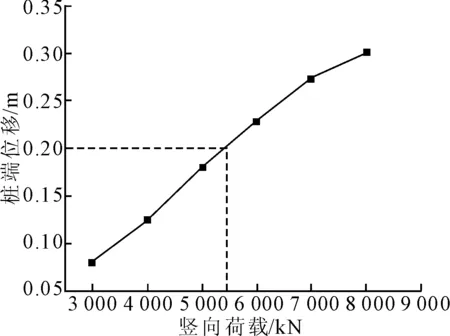

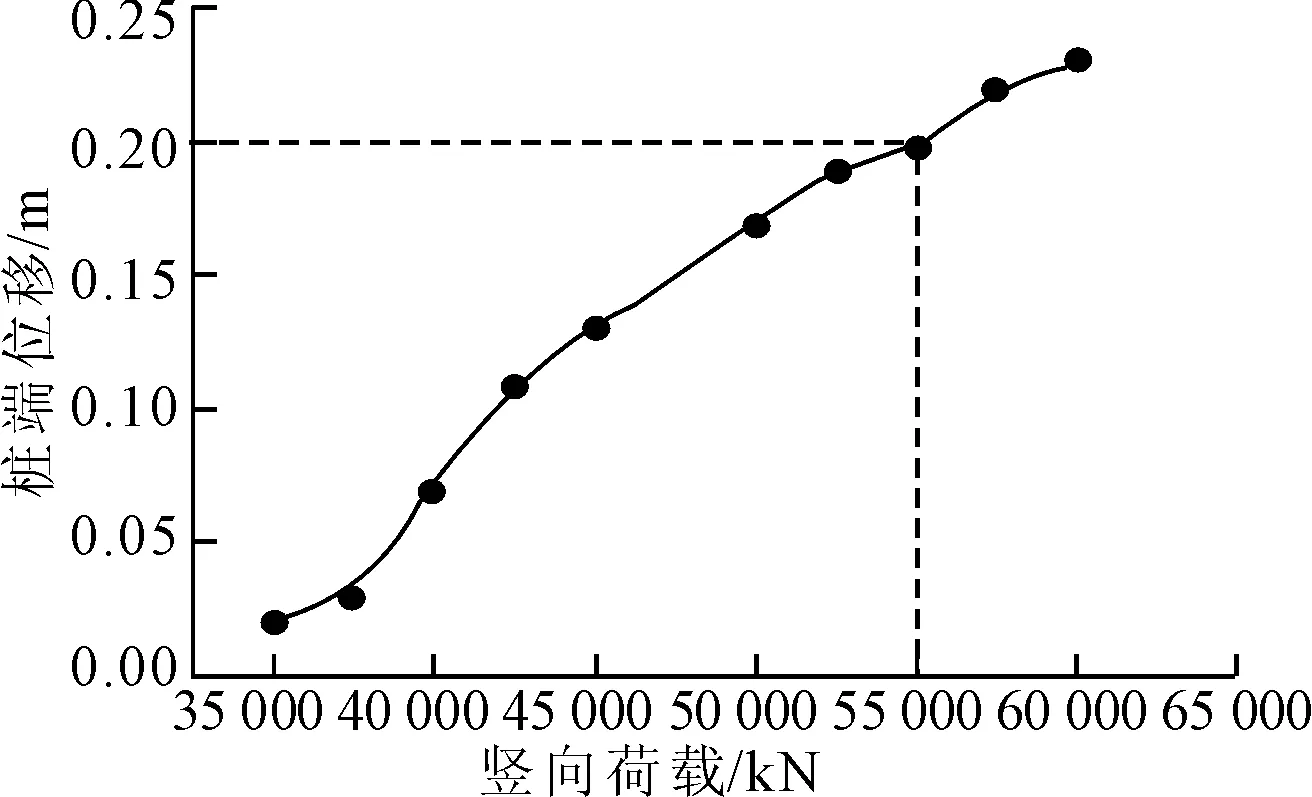

樁基極限承載力可以依據計算得到的荷載-位移曲線確定。對于計算所得的荷載-位移曲線,可分為兩種典型情況,即陡變型曲線和緩變形曲線。在陡變型曲線中,存在明顯的第二拐點,可將該拐點對應的荷載作為地基的極限承載力;而在緩變形的曲線中,沒有明顯的第二拐點,對于該種曲線,需要通過多種分析方法判定其極限承載力,規范中規定了兩類,即承載力極限狀態和正常使用極限狀態。因此樁基的極限承載力的確定也有兩類。對于井口平臺而言,通常上部結構對基礎的沉降變形有較為嚴格的要求,因此樁基極限承載力按正常使用極限狀態確定[4-5]。本文將樁端豎向位移量達到0.2 m時對應的豎向荷載確定為樁基的豎向極限承載力。

4 豎向荷載作用下樁的極限承載力

4.1 單樁極限承載力的確定

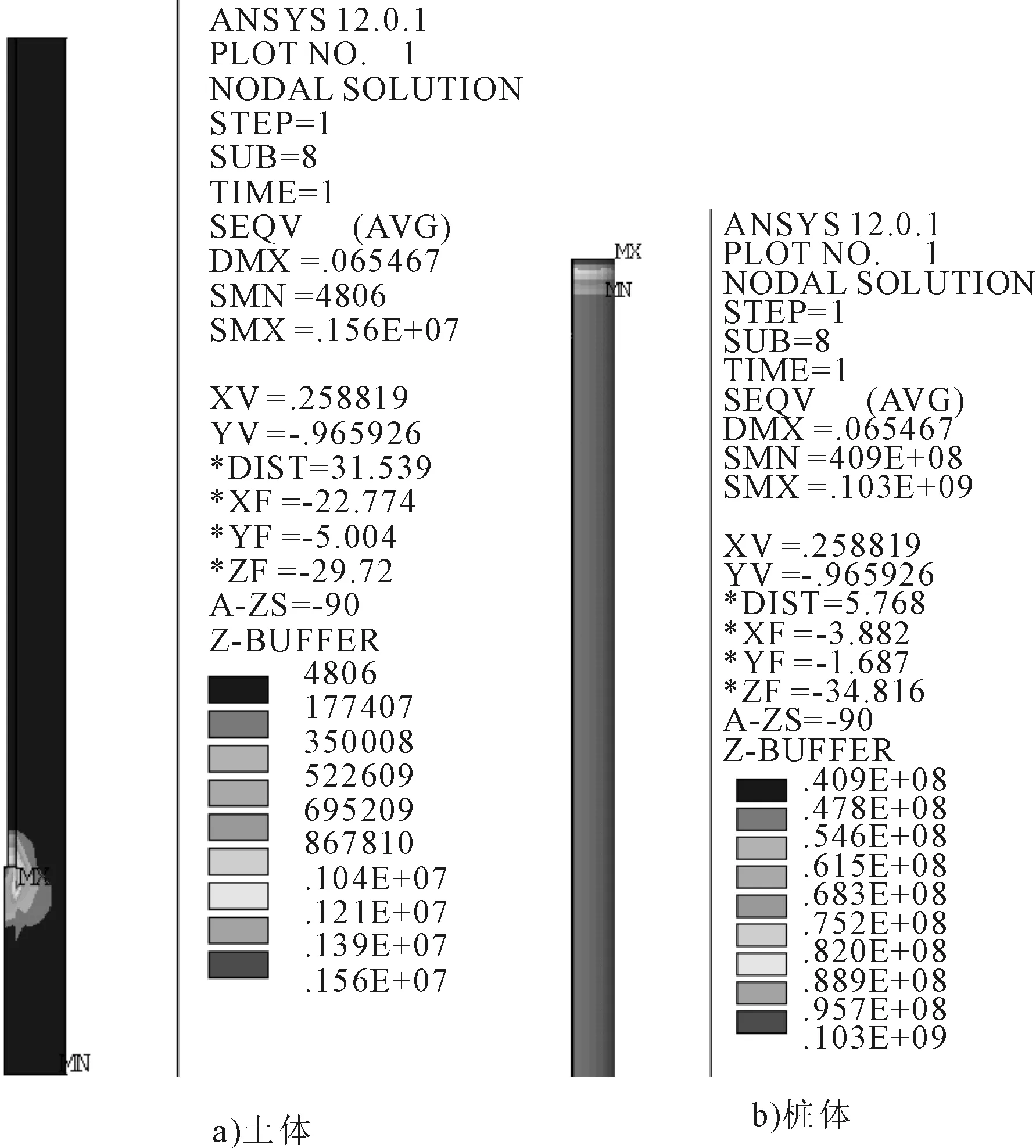

在單樁分析模型的樁頂施加豎向荷載,計算得出0.9 m和1.2 m樁徑單樁的樁頂位移荷載曲線見圖5和圖6。由圖5、6得出兩種樁徑的單樁豎向極限承載力分別為5 400和7 200 kN。在樁基達到極限承載力時,樁及樁周土體的有效應力云圖見圖7。

圖5 0.9 m樁徑單樁樁端位移荷載曲線

圖6 1.2 m樁徑單樁樁端位移荷載曲線

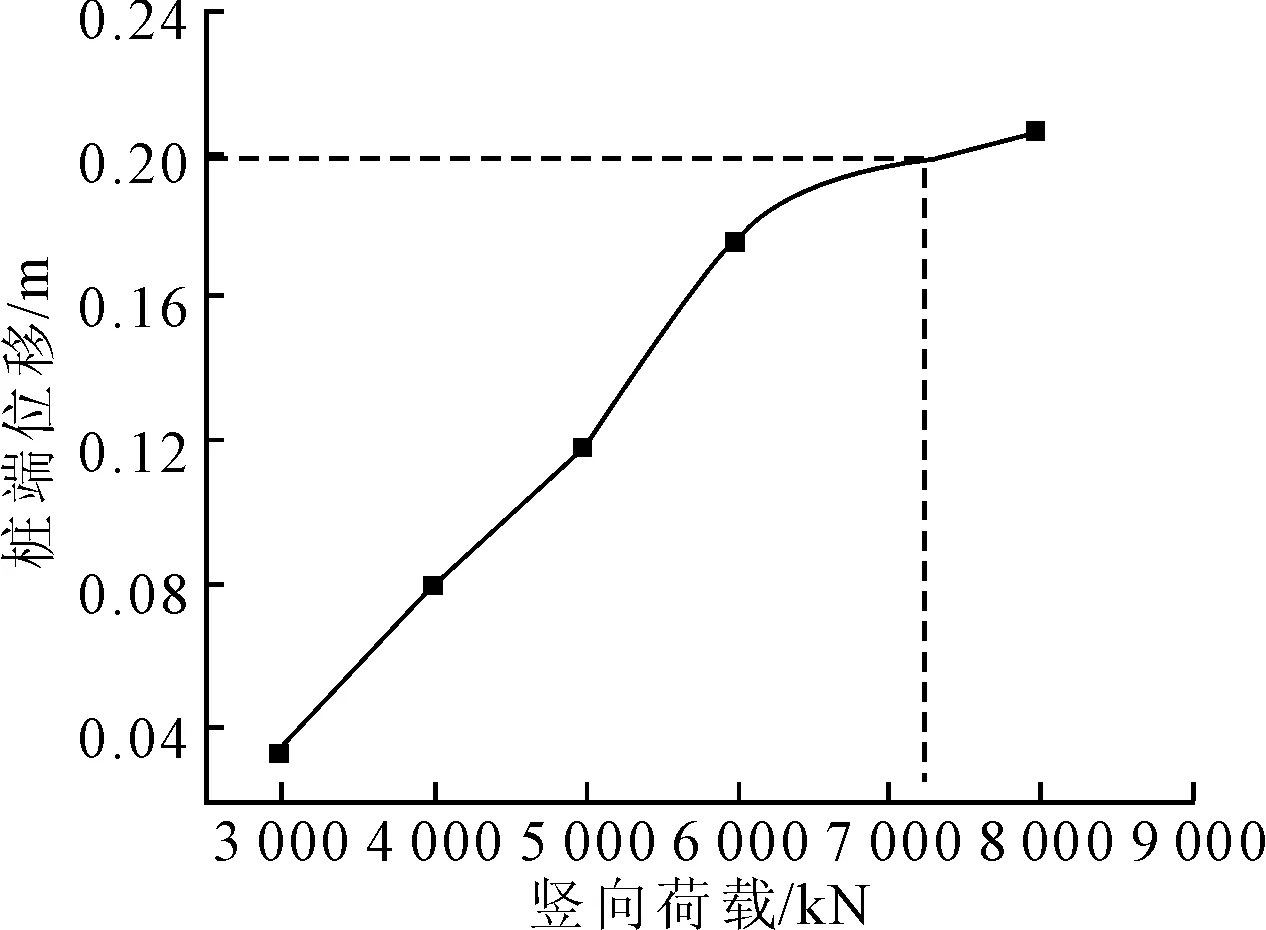

4.2 群樁極限承載力的確定

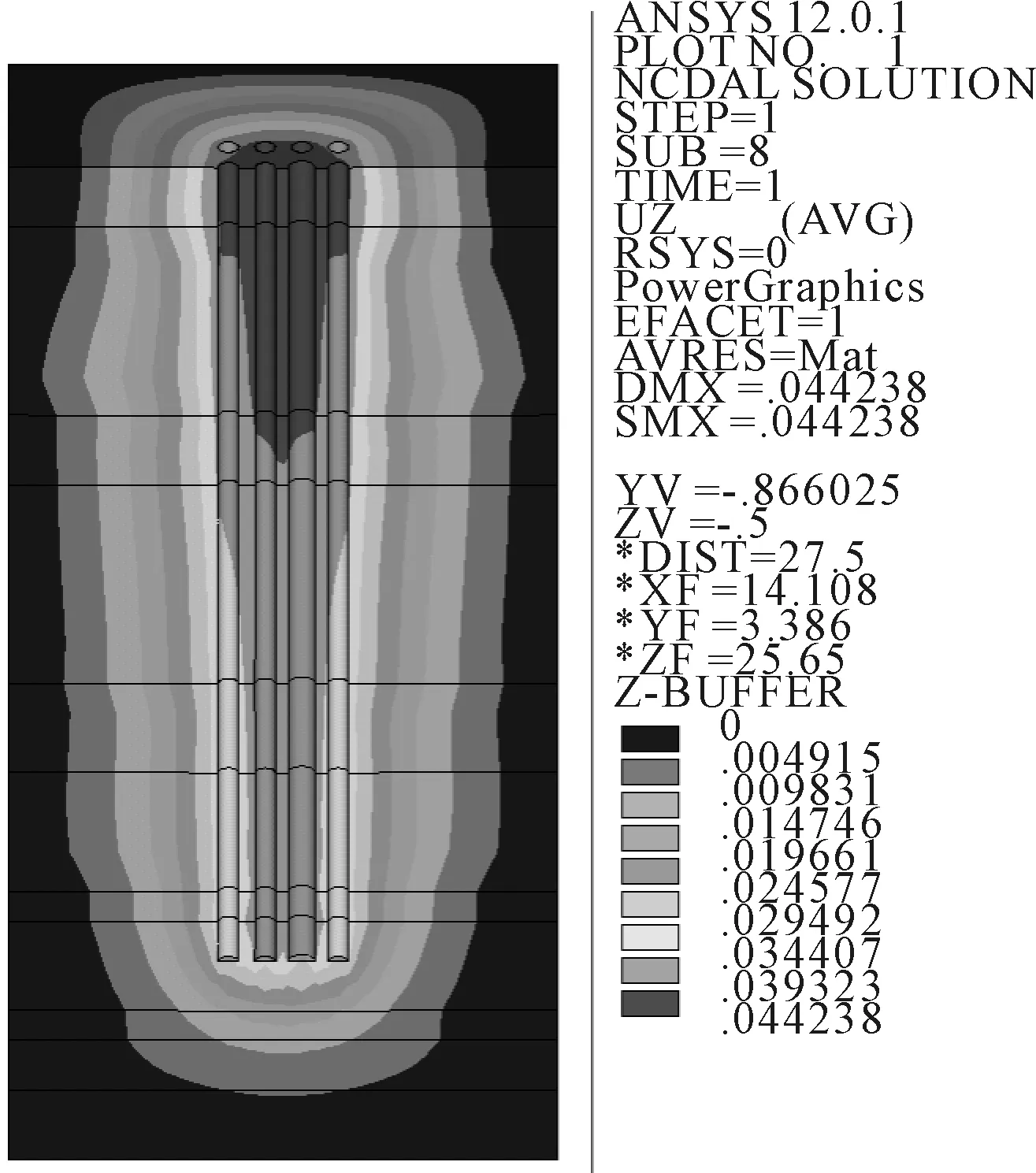

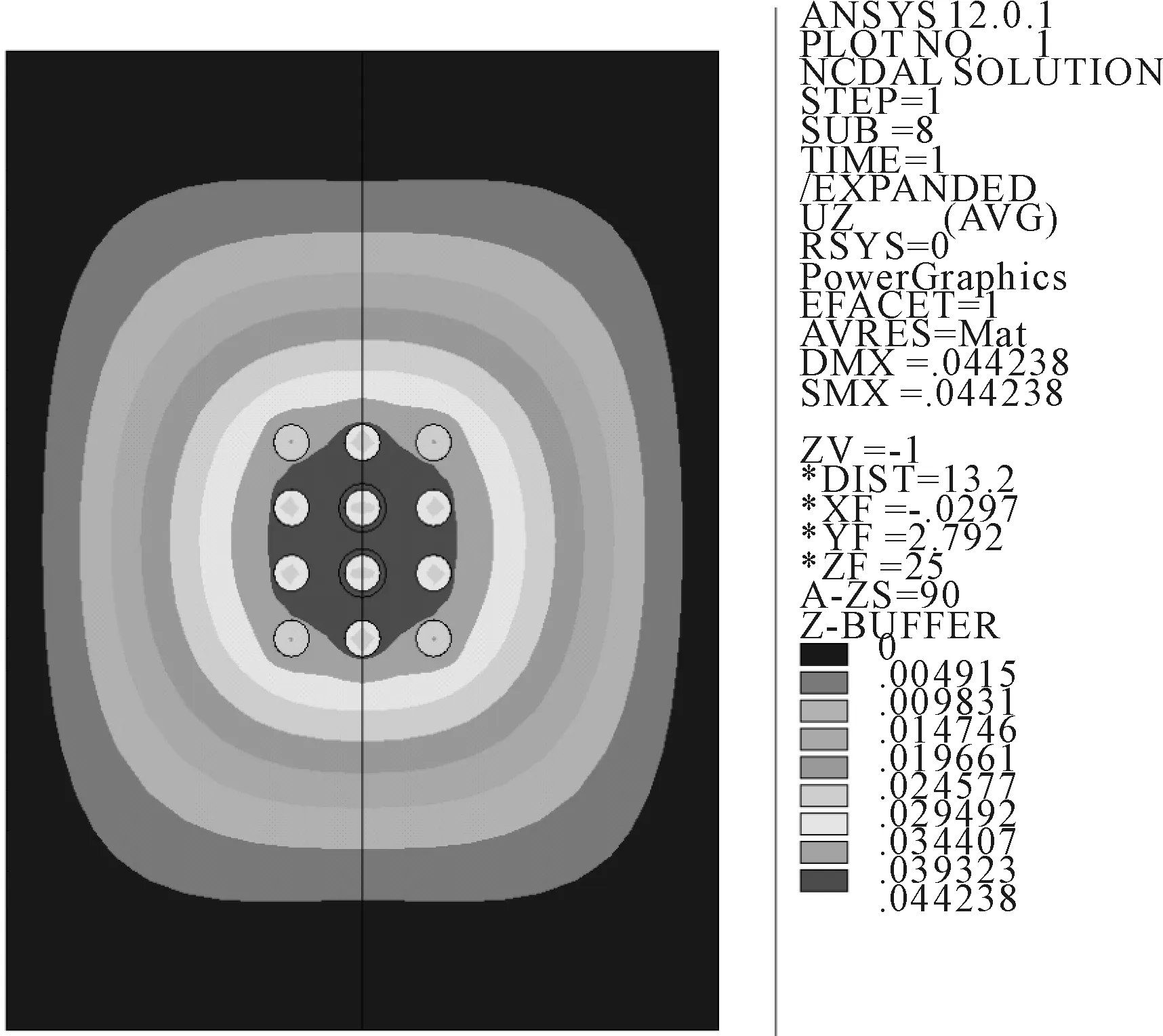

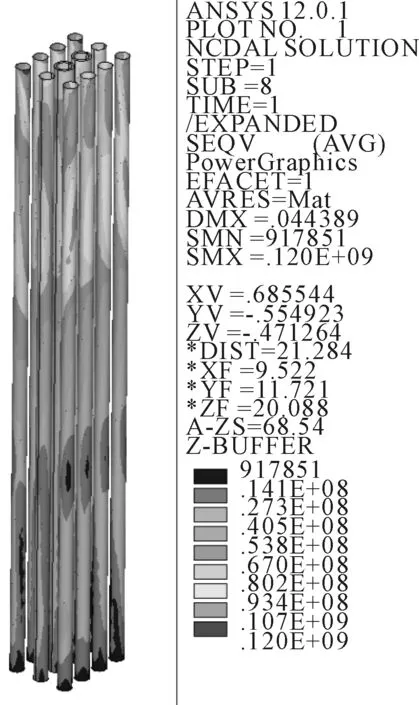

用ANSYS建立群樁的分析模型,在群樁樁頂施加豎向荷載,計算得出群樁樁頂的位移荷載曲線見圖8。由圖8得出群樁的豎向極限承載力為5 533 t。在群樁達到極限承載力時,樁及樁周土體的有效應力云圖和豎向位移云圖見圖9~11。可以看出土體的最大有效應力和豎向最大位移均發生在樁頂泥面處的位置,并隨著荷載的不斷增大向四周和泥面以下不斷延伸;由于樁體彈性變形的影響,使得樁體的最大豎向位移發生在樁頂的位置,在群樁基礎達到豎向極限承載力時,樁的有效應力遠小于樁體本身的屈服強度,由此也可以看出群樁基礎的破壞是樁周土體的破壞。

圖7 單樁Mises應力云圖

圖8 群樁樁端位移荷載曲線

圖9 土體Mises應力云圖

圖10 土體泥面處位移云圖

圖11 樁體Mises應力云圖

5 群樁效應系數的計算

為了描述群樁效應對群樁極限承載力的影響,特定義群樁效應系數η為

(2)

式中:Qu1——考慮群樁效應時群樁的極限承載力;

Qu2——不考慮群樁效應時所有單樁的極限承載力之和。

由計算得到群樁的豎向極限承載力見表3。

表3 計算所得群樁豎向極限承載力

6 結論

1)就勝利埕島油田CB12D水下基盤井口平臺樁基而言,考慮群樁效應時群樁的豎向極限承載力小于單樁豎向極限承載力之和,群樁效應系數為0.83;豎向極限承載力較不考慮群樁效應時降低了17%,由此可以看出群樁效應對樁基的承載力影響較大,在設計時需考慮。

2)群樁效應系數的確定是一個很復雜的過程,同時受樁徑、樁距、樁間土、樁端土以及承臺等諸多因素的影響,不同的井口平臺需建立不同的模型進行計算。

[1] API RP 2A-WSD,Recommended practice for planning,designing and constructing fixed offshore platform-working stress design[S],2000.

[2] 龔曉南.土塑性力學[M].杭州:浙江大學出版社,1990.

[3] 王 佳.ANSYS工程分析進階實例[M].北京:中國水利水電出版社,2006.

[4] 鄭大同.地基極限承載力計算[M].北京:中國建筑工業出版社,1979.

[5] 橫山辛滿.樁結構物的計算方法和計算實例[M].唐業清,吳慶蓀,譯.北京,中國鐵道出版社,1984.