船舶與海洋工程專業應用型本科人才培養模式的研究和探索

,

(山東交通學院,濟南 250023)

船舶工業的迅速發展促使我國船舶類畢業生就業需求旺盛,供不應求;產業發展和人才缺失的矛盾更加突出。隨著國家和地方政策的大力扶持,大批本科院校陸續開設了船舶與海洋工程專業,國內具有該專業的高校由原來的7所發展到30多所。僅在山東地區新上船舶工程專業的學校就有山東交通學院、青島科技大學、哈爾濱工業大學威海分校、魯東大學等。

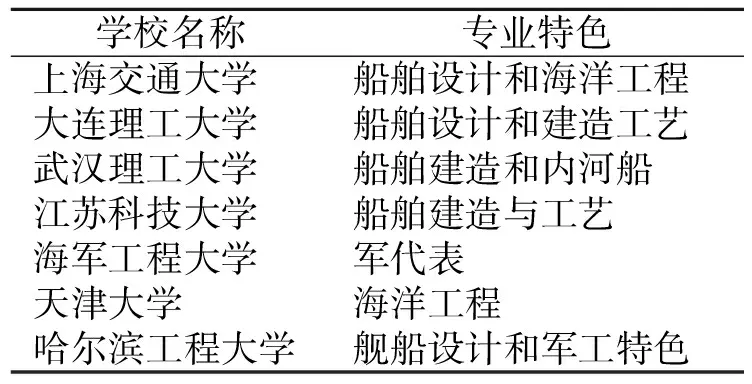

老牌院校的專業人才培養模式相對比較成熟,在不斷發展中形成了自己的特色(見表1),畢業生在社會上的認可程度也較高。山東交通學院2006年成立船舶專業,作為年輕的本科院校來說,發展既不同于老牌院校的成熟完善,也有別于職業技術學院單純的技能培訓,因此,如果照搬老牌院校和高職院校的培養模式顯然存在諸多問題;相反,積極尋找符合學校自身發展特色的路線、探索新的人才培養模式,能使得畢業生在就業時更具有競爭力。

表1 相關高校船舶專業人才培養特色

1 船舶專業人才培養現狀

與老牌院校和高職畢業生相比,山東交通學院的畢業生往往處在基礎理論知識不夠扎實,同時動手實踐能力又不足的尷尬局面。造成這種現象的原因有很多。

1.1 忽視生源差異,照搬老牌本科院校人才培養模式

山東交通學院作為本科院校由于專業發展時間較短,需要借鑒一些老牌本科院校的經驗和發展模式。但事實上,人才培養模式不是一成不變的,它應該隨著經濟發展和社會需求不斷變化,單純照搬而不加修改只能妨礙專業發展;另一方面,學生基礎存在差異,老牌院校課程安排偏于理論基礎,開設了較多的專業課程,其對于力學、數學等知識要求較高,學生學習難度較大,對于偏重工程實際的實踐性課程多作為選修課,若學生如果自學能力不高,教學效果不明顯。

1.2 實驗教學體系建設欠佳,理論教學與實踐脫節

新專業的發展不成熟,相關的配套設施建設不完善,突出表現在實驗教學體系上。首先,實驗師資力量不足,理論課教師兼職實驗員工作;再者,校內外實習及實踐基地建設薄弱,遠不能滿足教學實踐的需要。老牌院校均有固定的學生實習基地,實習時間在一個月左右,本院只有為期一周的認識實習,走馬觀花似地參觀,喪失了實習的真正意義。

1.3 教材陳舊,知識更新跟不上時代步伐

現有的船舶專業教材可選版本太少,內容常年沒有變化,學生獲取知識途徑單一,知識更新遠遠落后于科學發展,這也是造成學生畢業后上手慢,不能學以致用的一個重要原因。

1.4 教學師資力量有待于提高

本院船舶專業的教師平均年齡不足35歲,多數年輕教師從高校畢業后直接進入學校從事專業課程教學工作,缺乏工程實踐經驗,難以為學生提供相關的實踐指導;另外,純學術性的教學難以引起學生學習興趣,課堂積極性不高。

1.5 教學評價體系有待于完善

教學評價體系應該包含兩方面的內容。一方面,對教師的評價標準。本院在教師的師德修養、授課計劃、授課內容、授課技巧、教學效果等方面要求非常嚴格,但卻很少涉及到對教師的實踐經驗、動手能力和創新素質的評價。另一方面,對學生的評價標準。對學生評價往往局限于學分、理論課成績等的硬性規定,而對于實踐課程相關要求并不嚴格,學生對實踐課程重視程度不夠,實驗操作顯得漫不經心,成績評定多看報告,不重能力。

2 專業應用型人才培養模式構建

2.1 樹立構建應用型人才培養模式的總體目標

在人才競爭越來越激烈的今天,“翻版”的傳統本科教育模式已經滿足不了產業和社會發展的需求。面向工程一線、解決實際問題、維持工作正常運行的應用型人才才能在社會競爭中脫穎而出。只有學校管理部門和教師轉變思想觀念,深刻理解應用型人才涵義,從上而下形成統一的應用型人才培養理念,才能在日常學習和教學中不盲目跟風。根據本院校辦學特點和優勢,找出符合自身條件的專業定位原則。

2.2 理論教學體系的構建

“知識面較寬、基礎較扎實、應用性較強”是應用型本科人才在知識結構上應具有的特點,因此需要對現行的教學計劃加以修改。

1)對大一新生開展專業基礎教育,例如開設《船舶與海洋工程導論》課程,有利于培養學生學習興趣和提高自我發展規劃能力。

2)增加船舶相關專業課程學習,例如開設輪機方面的《船舶動力裝置》、電氣方面的《船舶電氣設備》、海洋工程方面的《海洋工程基礎》等課程,有利于培養學生船舶總體意識。

3)適當調整專業課課時數,增設實用課程。例如《船舶振動》,有的同學表示學習難度較大,可以適當的減少其課時數;另外增設比較實用的課程,例如船級社常用的《船舶建造規范》;船廠生產部門常用的《船舶材料與焊接》;船舶舾裝工作常用的《舾裝生產設計》等。

4)強調專業英語在本科階段的學習,建議由選修課改為必修課。

2.3 實踐教學體系構建

1)開設獨立實驗課程,加大實踐性環節訓練課時數,重點增加學生認識實習、生產實習、畢業實習的課時數,讓學生對本專業知識形成客觀、理性的認識,了解課本所學如何與工程實際相聯系;畢業設計題目要新穎,富有挑戰性,鼓勵學生自主選題,由被動變為主動,調動學生的積極性。

2)完善實驗室建設。一方面加強船舶實驗室建設,為學生實驗創造良好條件;另一方面完成相關專業軟件的購置,同時為學生提供專業軟件培訓。船舶07級學生先后有30人次接受過TRIBON軟件培訓,增強了學生就業信心。

3)拓展校外合作,創建校企聯合培養新模式。鼓勵學生進入合作企業實習,接觸工程實際項目,學生畢業后可以迅速進入工作狀態,避免校企聯合流于形式。山東交通學院的船舶專業實習校外教學基地目前有10多處,包括青島北海船舶重工有限責任公司(游艇分廠)、山東新船重工有限公司(威海造船廠)、黃海造船有限公司、山東省航宇船舶修造有限公司、福州海洋船舶研究所、青島立行車船實業有限公司等,可為學生提供廣闊的實踐平臺,加快由理論向應用型人才培養的步伐。

2.4 師資體系的構建

開展專業教師“請進來,走出去”活動,依托再進修和校外合作企業,培養“雙師型”教師,積累自身工程實際經驗,為學生提供最新的專業資訊,豐富課堂教學內容,提高學生學習積極性。本院船舶專業要求新進教師必須進入合作船廠一線實習半年后才能擔任專業任課教師。另一方面,邀請船廠高工等擔任客座教授,為學生開設科研專題講座,積極拓展學生知識結構,培養學生科研創新能力。

3 結論

人才培養是系統工程,探索發現,本院2010屆畢業生就業多局限于山東地區中小型船廠,而經過兩年的教學模式改革,2011屆、2012屆畢業

生提前半年就達到了85%的就業率,其中有多名學生被上海江南長興重工、廣州廣船國際、澄西造船廠、文沖船廠、龍穴船廠等國有大型船廠錄用。

[1] 黃亞南,劉大路,孫風勝,等.船舶與海洋工程專業應用型人才培養體系的建設與實踐[J].船海工程,2011(4):48-50.

[2] 曾大新,周述積,張元好,等.材料成型及控制工程專業應用型本科人才培養方案的研究與實踐[J].湖北汽車工業學院學報,2009,23(3):76-80.

[3] 謝永和,王 偉.地方性高校船舶與海洋工程專業人才培養模式的研究與探索[J].浙江海洋學院學報,2008,27(4):457-461.