鼻內鏡手術治療慢性鼻竇炎74例臨床療效分析

王殿杰

鼻內鏡手術治療慢性鼻竇炎74例臨床療效分析

王殿杰

目的探討鼻內鏡手術治療慢性鼻竇炎的臨床療效及。方法回顧分析我院收治的138例慢性鼻竇炎患者的臨床資料,按手術方式不同分為鼻內鏡治療74例(內鏡組)和傳統手術治療64例(對照組),術后隨訪1年評價兩組患者的臨床療效并觀察其復發率。結果兩組治療后內鏡組臨床療效明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);Ⅰ型、Ⅱ型患者療效顯著優于Ⅲ型(P<0.05),Ⅰ型和Ⅱ型療效比較差異無統計學意義(P>0.05)。結論鼻內鏡手術治療慢性鼻竇炎臨床療效確切,手術創傷小,術后復發率低,并發癥少,值得臨床推廣應用。

鼻竇炎;鼻內鏡手術;臨床分型

慢性鼻竇炎是耳鼻喉科常見病和多發病,患者主要表現為頭痛、鼻阻塞、流涕及嗅覺減退等癥狀。由于其發病機制目前尚不清楚,藥物保守治療和傳統的手術治療仍有10%~20%的患者臨床療效往往欠佳,且治療后復發率較高,造成疾病的遷延不愈,嚴重影響了患者的生活質量。近年來隨著鼻內鏡在臨床上的應用及普及,尤其對采取保守治療措施無效的部分慢性鼻竇炎患者有較好的臨床療效,使臨床治愈率得到很大提高,同時也降低了其復發率[1]。本文回顧分析我院近年來采用鼻內鏡治療的74例慢性鼻竇炎患者的臨床資料,并與行傳統的手術治療的患者進行對比分析,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 2004年6月至2010年10月我院收治的慢性鼻竇炎患者138例,按治療方式不同分為鼻內鏡治療74例(內鏡組)和傳統手術治療64例(對照組)。所有病例術前均經鼻竇軸狀和位冠狀位CT掃描檢查,且無手術禁忌證。其中男95例,女43例,年齡15~42歲,病程6個月~14年。病例按1997年海口鼻科會議制定的標準進行臨床分型,內鏡組:Ⅰ型13例,Ⅱ型51例,Ⅲ型10例;對照組;Ⅰ型10例,Ⅱ型43例,Ⅲ型11例。兩組患者年齡、性別、臨床分型等資料比較差異均無統計學意義。

1.2 治療方法 患者均采用表面麻醉+局部麻醉。對照組行傳統鼻息肉摘除+篩竇開放+上頜竇根治性手術方法。內鏡組采用Messerklinger術式,有息肉者先行摘除息肉,而后分別切除鉤突,開放篩泡,擴大上頜竇、篩竇及蝶竇自然竇口,清除竇口及竇腔內膿液和病變組織,對中鼻甲明顯息肉者應盡量保留內側面,切除外側面,對鼻道內息肉患者應將息肉徹底切除,鼻中隔高位偏曲者同時行偏曲矯正術,下鼻甲肥大者切除過度增生的組織,術后術腔填塞膨脹止血海綿,并給予抗生素靜脈滴注3~5d,術后48~72h抽出填塞物及每日清潔鼻腔,并用皮質類固醇激素-雷諾考特鼻噴劑噴鼻2次/d及生理鹽水沖洗鼻腔1~2次/d。術后每2周復查一次,內鏡下清理痂皮、肉芽、增生組織及分離粘連等,直至患者術腔黏膜恢復正常。

1.3 療效評定 治愈:患者癥狀消失,術腔黏膜上皮化,無膿性分泌物,竇口開放良好;好轉:癥狀明顯改善,內鏡檢查示竇腔黏膜部分區域肥厚、水腫或肉芽組織形成,有少量膿性分泌物;無效:癥狀無明顯改善,內鏡下顯示竇口狹窄或閉鎖,有息肉或膿性分泌物形成[2]。

1.4 統計學方法 采用SPSS 17.0軟件包對所得數據進行分析處理,計量資料比較用t檢驗,計數資料用 檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

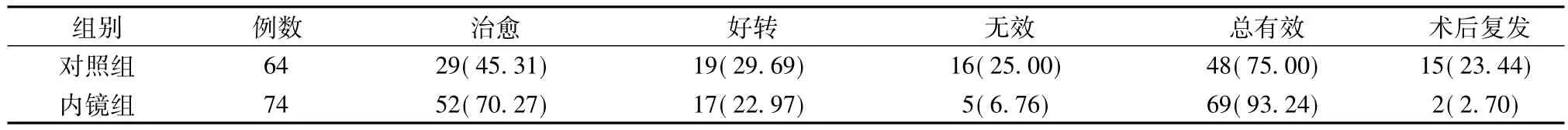

2.1 兩組療效及術后復發比較 對照組治愈29例,好轉19例,總有效率為75.00%,內鏡組治愈52例,好轉17例,總有效率為93.24%,兩組療效比較差異有統計學意義(P<0.05);兩組病例術后均成功隨訪1年,對照組復發15例(20.27%),其中Ⅱ型4例,Ⅲ型11例;內鏡組復發2例(2.70%),均為Ⅲ型患者,兩組復發率比較差異有統計學意義(P <0.05),表1。

表1 兩組患者臨床療效及術后復發比較(例,%)

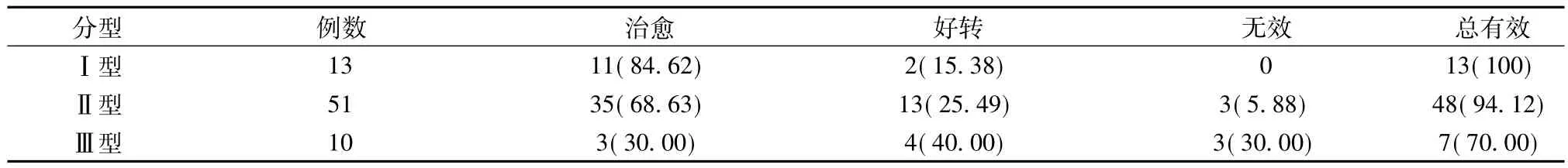

2.2 兩組不同分型患者鼻內鏡治療后療效比較 鼻內鏡組Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型患者其總有效率分別為100%、94.12%和70%;Ⅰ型、Ⅱ型患者療效明顯優于Ⅲ型,差異均有統計學意義(P<0.05);Ⅰ型和Ⅱ型療效比較差異無統計學意義(P<0.05),表2。

表2 內鏡組不同分型手術治療后療效比較(例,%)

3 討論

慢性鼻竇炎是常見的鼻科疾病,其主要臨床癥狀為鼻塞、膿性或黏液性鼻涕、頭痛頭暈及嗅覺減退等,嚴重影響患者的生活質量。目前其發病機制尚不清楚,多認為與鼻腔、鼻竇的病理和解剖變異等密切相關。病理學研究顯示,慢性鼻竇炎是細胞因子及多種炎癥介質參與的慢性炎癥反應過程,以血管增生擴張、間質水腫、上皮增生、腺體增殖亢進及炎性細胞浸潤為主要病理特征[3]。以往傳統的手術及藥物治療方法患者治愈率低,復發率高,近年來鼻內鏡手術因其組織創傷小、手術時間短、不破壞鼻腔的生理功能及術后恢復快等特點而逐漸成為慢性鼻竇炎的主要治療方式。

傳統的手術治療方式要求盡可能的將中鼻甲切除及刮除鼻竇鼻腔內的全部黏膜,因此手術后很大程度上破壞了鼻竇及鼻腔的生理結構,且術中視野不清晰,造成部分病變組織的殘留,致患者術后復發率較高[4]。慢性鼻竇炎鼻內鏡手術的目標是為鼻腔黏膜炎癥的良性轉軌創造符合生理需求的局部環境,從而通過手術使患者的鼻腔結構重建,盡可能保留中鼻甲鼻竇的黏膜,改善和恢復鼻腔鼻竇通氣、引流功能,促進病變區域黏膜生理功能的恢復,防治病變的再次復發[5]。因此鼻內鏡手術既去除了病變組織,又減少了對鼻腔鼻竇基本結構的損傷,最大限度的保存了鼻腔及鼻竇的基本功能。

本文結果顯示,慢性鼻竇炎患者治療兩組總體療效比較差異有統計學意義(P<0.05);對照組術后復發15例;內鏡組復發2例,兩組復發率比較差異有統計學意義;鼻內鏡組Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型患者其總有效率分別為100%、94.12%和70%;Ⅰ型、Ⅱ型患者總體療效優于Ⅲ型,差異均有統計學意義(P<0.05);Ⅰ型和Ⅱ型總體療效比較差異無統計學意義(P>0.05)。由于Ⅲ型患者病變范圍較大,病程較長,且病變黏膜多為不可逆的病理改變,因此鼻內鏡術后療效欠佳,表明患者的臨床分型越重其療效往往越差。雖然這部分患者經治療后仍存在不同程度的流涕及鼻塞癥狀,但多數患者較之治療前均有較大的改善。

綜上所述,鼻內鏡手術治療慢性鼻竇炎具有明視下手術操作,手術創傷小,可在徹底清除病變組織的基礎上盡可能的保留鼻腔及鼻竇正常的解剖結構及其生理功能,術后并發癥少,值得臨床推廣應用。

[1] 陳亞權.鼻內鏡手術治療慢性鼻竇炎療效研究.醫學綜述,2011,17(23):3655-3656.

[2] 中華醫學會耳鼻咽喉科學分會.中華耳鼻咽喉科雜志編輯委員會.慢性鼻竇炎鼻息肉臨床分型分期及內窺鏡鼻竇手術療效評定標準.中華耳鼻咽喉科雜志,1998,33(3):134.

[3] 林海,陳賢明,甄澤年.局部應用糖皮質激素對慢性鼻竇炎鼻息肉鼻內鏡手術出血的影響.中國內鏡雜志,2009,15(1):59-60.

[4] 朱小燕,鄒恒英.鼻內鏡手術治療慢性鼻竇炎的臨床療效及其與臨床分型的關系.中國內鏡雜志,2012,18(1):92-94.

[5] 劉新霞,田傳美.內鏡鼻竇手術256例臨床分析.臨床耳鼻咽喉頭頸外科雜志,2010,24(20):934-936.

477200河南省鹿邑縣真源醫院耳鼻喉科