2011年微博研究綜述

王露

【摘要】本文對2011年我國學界對微博的研究進行了回顧和分析,認為微博在突發輿情事件中的傳播作用和微博問政是2011年的主要研究課題。微博與傳統媒體的競合以及微博營銷也是研究者的關注所在。

【關鍵詞】微博;輿情傳播;微博參政;微博營銷

一、微博的發展現狀與傳播特征

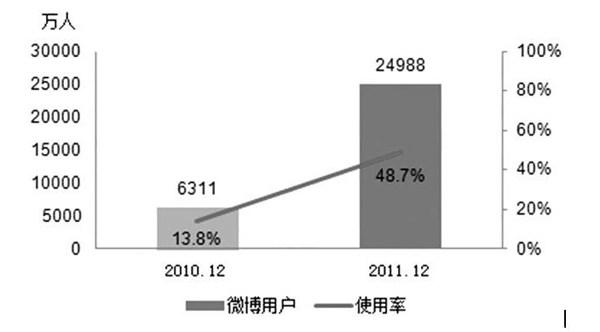

微博,即微博客,2011年成為發展最為顯著的社會化媒體。《第29次中國互聯網絡發展狀況統計報告》中指出微博使用人數在這一年達到24988萬人,比上一年暴漲296%,占網民總數的近一半。“微體”敘事成為熱點。“微”傳播構成信息集散的全新基礎單元,①用戶生成內容成為主流模式,信息的傳播更加便捷,這也契合當代人們快節奏的生活方式。

2010-2011微博用戶數及使用率

而關于微博的研究也是2011年中新媒體研究最熱門的課題,在四大數據庫中以“微博”為題名能檢索到3250篇文章。碎片化是微博最顯著的特點,彭蘭分析了碎片化社會背景下的碎片化傳播及其價值實現。②還有研究者認為信息碎片化、非組織化的微博傳播具有塑造、設置媒介議程并影響公共議程的超議程設置功能。③微博具有迷你型、即時性、草根性、社交性等文化傳播特性及傳播價值,有研究者從其文化特性方面揭示了微博的困境,力圖為中國式微博的發展之路提供一定的思路。④羅昶結合敘事學相關理論,將微博傳播的敘事學特征界定為結構上的拼圖性、話語上的嵌套性、時間上的擴散性。⑤

二、微時代突發輿情事件

2011年是中國微博發展最迅速的一年,也是各種危機頻發的一年。從郭美美炫富、局長微博調情到小悅悅事件;從7·23甬溫線事故、上海地鐵追尾到校車車禍;從故宮“會所門”“失竊門”到西門子冰箱門;李開復、唐俊學歷門到李陽家暴門等等無一不在微博引發熱議,引起了強烈的反響和激烈的爭論。

微博的“圍觀效應”以及裂變傳播方式能產生巨大的“蝴蝶效應”,讓人們感受到微博的傳播速度之快、傳播范圍之廣、傳播效應之大。并且話題往往聚焦在社會熱點、社會陰暗面和一些突發事件的負面效應上,影響著人們的工作和生活。

有研究者以新浪微博調查所得的數據資料為基礎,對突發事件中微博輿論的構成要素、生成機制和主要模式等問題展開嘗試性探究。⑥在公共事件中微博以其超常規的用戶擴張發展、以聚合為特征的信息傳播模式,實現了社會化媒體對碎片化信息的集聚,從而發揮了巨大的傳播價值。⑦微博滿足了公眾的知情權和表達權,彰顯危機時刻的社會凝聚,體現了人文關懷,但也成為謠言的溫床。大量虛假信息、無意義信息充斥其中,假新聞泛濫,造成負面影響,甚至造成社會損失。研究者對這些虛假信息的生成和傳播的原因以及應對策略作出了分析。大多數研究者認為應激反應、從眾心理是信息傳播的心理基礎,“把關人”角色缺失、裂變式的傳播模式、信息控制力弱化、權威信息傳播不暢是根源。

微博在危機事件中的輿論影響力是不言而喻的,進行有效的輿論引導和監督是十分必要的。媒介用戶加強自身修養、政府加強法律監督、網絡加強監管、主流媒體引導輿論是有效的應對策略。重塑新聞真實性、打造突發事件中的“黃金4 小時”掌握輿論主導權,促使突發事件中的問題快速順利解決。2011是微博的“應用元年”,微博漸具自凈功能,60%以上的謠言在1天內被澄清。2010年經微博曝光并證實的謠言有21起,而2011年有176起。由教授、律師等網友組織起來的民間“辟謠聯盟”也正式出現。微博的“辟謠”功能凸顯優勢。“意見領袖”在微博的輿論監督過程中也起到較為重要的作用。

三、微博問政

如果說2010年是微博元年的話,那么2011年可以被稱為中國的“政務微博元年”。截至2011年11月初,通過新浪微博認證的政府機構及官員微博已經超過18500個,其中政府機構微博9960家,個人官員微博8628個,覆蓋全國34個省、自治區、直轄市及特別行政區。據統計,目前全國有15家政府機構、9名官員的官方新浪微博,粉絲數超百萬。⑧我國互聯網官民良性互動格局初步形成,很多機構開始重視培養本行業、本部門的“意見領袖”。

近年來,在媒體競爭日益激烈的當下,各大媒體紛紛把“兩會”作為重要的檢驗場。微博在2010年兩會報道中小試牛刀,但在2011年成為兩會報道最“潮”媒體,微博問政成為2011年“兩會”上民眾參與國事的新興渠道。微博不僅增強了普通民眾參與政治事務的現實感,同時打破了政府與媒體議程一統天下的局面,讓更多的人有了話語表達的便利,從而使信息發布的手段更加簡單且數量更為龐大。微博問政雖然能夠搭建政府和百姓溝通的橋梁,提高公民政治參與的熱情,推進政府決策的民主化、科學化,但也存在監管難度大,不能代表全部民意,容易流于形式的不足。⑨除此之外,政府、機構“微博問政”意識雖逐步增強,但在全國范圍內具有影響力的政務微博很少,不少政務微博的信息量不夠豐富,更新頻率較低,尚未發揮出“微博問政”應有的作用。⑩劉新榮在《論微博傳播與微博參政》中指出要從傳受各方職責、輿情機制、議題設置、參政效果、官方微博等五個方面加以建設。

為了規范微博秩序,2011年12月《北京市微博客發展管理若干規定》正式公布施行,提出了微博實名制政策。這是中國微博發展管理的第一個法規,也是世界上第一個地方政府頒布的微博專門管理規定。微博與輿情審判進入初步探索中,“藥家鑫案”和號稱“微博第一案”的周鴻祎侵害名譽權案等案件對網上言論自由的法律邊界作了有益探索。⑾

四、微博與傳統媒體競合

在新媒體迅猛發展的背景下,互聯網和手機是受眾的首要信源和新的生活空間。微博因其海量、快速、及時、便捷、互動性強等優勢,使其用戶群高速發展,同時也在分流著傳統媒體的用戶,對傳統媒體帶來了巨大的沖擊和挑戰。微博的即時性、互動性強及表達權的平等性等都是傳統媒體無法比擬的,打破了傳統媒體僵化生硬的主客體關系,也打破了媒體精英對話語權的壟斷。而記者對微博的使用越來越頻繁,早在2010年10月-11月美通社對中國記者進行調查發現已有近半數的中國記者經常使用微博。記者微博的界定、特點、傳播價值、如何引導輿論等問題也引起研究者關注。雖然微博新聞信源廣泛、時效性強,擴散快而廣,但是微博新聞報道也存在嚴重的問題:“唯速主義”現象泛濫,“新聞碎片化”加劇,新聞真實性無法保障。⑿

微博的媒體化勢必催促傳統媒體從運作理念到方式方法的新變革。傳播速度快和影響范圍廣是微博的優勢,但傳統媒體的權威性和公信力是微博所不及的。傳統媒體欲突破微博等新媒體帶來的壓力與威脅,筆者總結可以從以下方面進行改進:主張“四度新聞”的報道,即增加深度、廣度、高度與溫度;把微博當成獲取信息的重要來源;利用微博采訪,提高訪問質量;改變采寫方式;利用微博的技術優勢改善自身的傳播管道;利用微博實現品牌形象維護,增強話語的影響力。

五、微博營銷

隨著微博的火熱,催生了有關的營銷方式,就是微博營銷,它是網絡營銷方式的重要分支。微博是企業發布信息、快速客服、深入了解消費者的平臺。有研究者對微博營銷的發展現狀和營銷策略作出了簡要分析。⒀低成本、實時、互動、精準度高、傳播范圍廣是微博營銷的優勢,人才缺乏和易負面傳播是主要問題。傳統媒介的微博營銷已經取得了一定的成就,有研究者從內容營銷、互動營銷、活動營銷、服務營銷、微群營銷、商業營銷等七個方面介紹了傳統媒體的微博營銷。⒁也有研究者從社會營銷的4P 理論出發,以新浪微博的 “2011 地球熄燈一小時”社會營銷為例,探索微博傳播給社會營銷帶來的機遇和挑戰,為社會營銷在中國的實際運用和發展提供借鑒。⒂

如何發掘微博的營銷價值,如何發揮微博的用戶數量優勢,利用其“蝴蝶效應”實現企業品牌價值的增值,同時避免其“負效應”,成為企業在微時代最為關心的問題。彭蘭從形象塑造策略、關系建造策略、信息推送策略、意見領袖策略、事件營銷策略等方面給出了建議。喻國明認為人們判斷問題的方式由理性判斷轉為情感判斷是微博對中國社會的最大改變之一,因此通過微博進行親情營銷也是一個重要的策略。

不論是作為信息發布平臺,還是草根秀場、官方代言,微博無不體現出信息傳播變革對人們交流方式的影響,并且正以一種新的凝聚力和整合力,使話語釋放、群體聯通、經營環境得以優化。

參考文獻

①高鋼,《多網融合趨勢下信息集散模式的改變》,《國際新聞界》,2011(10)

②彭蘭,《碎片化社會背景下的碎片化傳播及其價值實現》,《今傳媒》,2011(5)

③王金禮、魏文秀,《微博的超議程設置:微博、媒介、與公眾的議程互動——以“隨手拍照解救乞討兒童”》,《當代傳播》,2011(5)

④李林容、黎薇,《微博的文化特性及傳播價值》,《當代傳播》,2011(1)

⑤羅昶,《拼圖結構、嵌套話語與擴散時間:敘事學視域中的微博傳播特征分析》,《現代傳播》,2011(7)

⑥顧楊麗、吳飛,《微博傳播力的本質:碎片化即時信息的整合力——以溫州“7·23”動車事故為例》,《當代傳播》,2011(5)

⑦姜葳,《官方微博沒官腔 三天粉絲超2萬》,《北京晨報》,2011年11月21日

⑧胡佳渝,《從2011 年“兩會”看微博對公民政治參與的影響》,《東南傳播》,2011(5)

⑨張志安、賈佳,《中國政務微博研究報告》,《新聞記者》,2011(6)

⑩魏永征,《對網上言論自由法律邊界的有益探索——評“微博第一案”兩審判決》,《新聞記者》,2011(11)

⑾韓丹,《論微博新聞報道中存在的問題》,《東南傳播》,2011(7)

⑿李政,《微博營銷的現狀及發展策略》,《中國經貿導刊》,2011(16)

⒀蘇浩軍、王雅寧、李國紅,《傳統媒體如何進行微博營銷》,《中國報業》,2011(8)

⒁董小雪,《論微博傳播情境下社會營銷面臨的機遇與挑戰》,《東南傳播》,2011(8)

⒂彭蘭,《媒體微博傳播的策略選擇》,《中國記者》,2011(2)

(作者:揚州大學新聞與傳媒學院2010級研究生)

責編:姚少寶