英漢食物類隱喻習語對比及翻譯

羅珊 牛新生

摘 要:英漢兩種語言中均具有豐富的隱喻習語。本文聚焦于英漢兩種語言中與食物相關的隱喻習語,即由食物名稱組成短語表達深層次的隱喻含義,從喻體的來源、選擇、習語結構、翻譯方法這四個方面分別進行了對比。英語食物類習語多以個體食物名稱為喻體,漢語食物類習語多以食物總稱為喻體。英民族崇尚個性,善于抽象思維,漢民族講求整體和諧,善于形象思維。在英漢食物類隱喻習語互譯過程中都應注重喻體形象的保留和隱喻內蘊的傳達。

關鍵詞:食物類隱喻習語喻體翻譯

習語是英漢兩種語言中共有的語言現象,也是兩種語言中詞匯精華的體現。習語在結構上具有固定性,語義上具有整體性,具有寓意深刻、形象簡潔、表達力強、文化內涵豐富的特點。英漢兩種語言中均具有豐富的隱喻習語,本文聚焦于英漢兩種語言中與食物相關的隱喻習語,即由食物名稱組成短語表達深層次的隱喻含義,從喻體的來源、選擇、習語結構、翻譯方法這四個方面分別進行了對比。

一、概念隱喻理論

認知語言學中的隱喻研究,通常被稱作概念隱喻理論,它來源于萊考夫(Lakoff.G)和約翰遜(Johnson.M)的《我們賴以生存的隱喻》(Metaphor We Live By)(1980)一書。萊考夫和約翰遜研究了日常生活中的隱喻,認為隱喻不僅是一種語言形式,而且是人類的普遍認知方式,是人們通過一種事物來認識、理解、思考、表達另一種事物的過程,是概念性的。隱喻不是語言的表面現象,而是深層的語言認知機制。在認知過程中,人們往往參照自己熟知的、有形的、具體的概念來認知、思考和描述無形的或難以定義的概念,從而形成了一個不同概念之間相互關聯的認知方式。隱喻概念在一定的文化中又成為一個系統的、一致的整體。人類用一個領域的經驗通過隱喻來理解或闡釋另一領域的經驗。因此,隱喻是概念域(domain)之間的映射(mapping)或投射(projection),也是人類感知世界、形成概念的重要手段和認知模式,是新語言意義產生的根源。

二、英漢食物類隱喻習語對比

(一)英漢食物類隱喻習語的界定

習語是“idiom”一詞的漢譯。“idiom”有多個含義,根據OED(OxfordEnglishDictionary,《牛津英語字典》,1989)和陸谷孫教授主編的《英漢大字典》(1993),可歸納出“idiom”的四項含義,即:①習語,成語;②方言,土話;③(某一語言的)習慣用法;④風格,特色。本文側重研究英語中與食物相關的習語和漢語中與食物相關的成語。

(二)英漢食物類隱喻習語對比

1.喻體來源

筆者收集了英漢兩種語言中與食物相關的隱喻習語,并將它們分為五大類:蔬菜瓜果類、主食類、飲品類、肉類和調料類。英語隱喻習語中主食類習語以甜點類為主,漢語中則以五谷類為主。如英語中和蔬菜瓜果類習語:as cool as a cucumber(冷靜),like two peas in a pod(一模一樣),small potatoes(小人物),spring up like mushrooms(雨后春筍);甜點類習語:the cream of the crop(精英),pie in the sky(空中樓閣),bread and butter issues(生計問題),icing on the cake(錦上添花);飲品類習語:If life give you lemons,make lemonade(苦中作樂),wake up and smell the coffee(振作起來),Its not my cup of tea.(不是我所愛);肉類習語:bring home the bacon(掙錢養家),meat and potatoes(食物最重要的一部分),packed like sardines(擁擠);調料類習語:pour salt on the wound(火上澆油),the salt of the earth(誠實善良),cut the mustard(達到標準)。

漢語中食物類隱喻包括蔬菜瓜果類:抱蔓摘瓜、菜果之物、浮瓜沉李;主食類:魚米之鄉、畫餅充饑、谷賤傷農、麥秀之嘆;飲品類:乞漿得酒、如人飲水,冷暖自知;肉類:三月不知肉味、弱肉強食;調料類:撮鹽入火、姜桂之性、拿糖作醋等等。

英漢兩種語言中均有此類隱喻習語來源于典故。英語中如“new wine in old bottles”,表示舊形式及新內容,出自《圣經》,后人用此指“舊形式不能適應新內容”;“good wine needs no bush(好酒不用幌)”,來源于希臘傳說,用以指質量好的產品無需做過多的宣傳。漢語中來自典故的此類隱喻習語也有很多,如“煮豆燃萁”,來源于曹植的七步詩;再如“為五斗米折腰”來源于《晉書·陶潛傳》中描述陶淵明事跡的典故。

2.喻體選擇異同

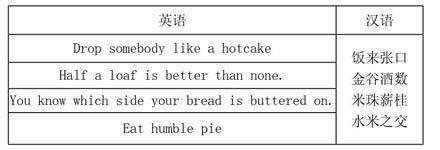

從筆者收集的語料可知:第一,英漢兩種語言中喻體的選擇都與各民族的飲食文化緊密相關。如英民族飲食習慣多以糕點為主食,所以英語中出現了大量以“pie,cake,hotcake,pancake,cookie”等詞為喻體的習語。漢民族主要以谷類為主食,很少出現以糕點類詞匯為喻體的習語,因而常見的是以“米”“豆”“谷”等為喻體的習語。第二,英語習語中喻體多是具體食物的名稱,而漢語中喻體則多是食物的總稱。如下表:

由此表可見,漢語多用“米”“飯”作喻體,而英語中喻體則是各類食物名稱,種類多變,如使用“pancake”“hotcake”“loaf”“sliced bread”“pie”等作喻體。因此,英語喻體具有具象性,而漢語喻體具有概括性。

3.習語結構及語義特征

從筆者收集的語料可知,英語食物類習語結構多以固定詞組為主,以少數句子為輔。例如,以“egg”為喻體的英語習語中有固定詞組式的習語“a good egg”“put all ones eggs in one basket”,也有句子結構式的習語“you have to break some eggs to make an omelet”。漢語食物類習語多以四字成語為主,以少數對偶句為輔。例如,以“桃、李”為喻體的習語四字成語居多,有“桃李滿門”“桃李門墻”“桃分李仆”等,但也有“桃李不言,下自成蹊”。

習語的意義是一個整體,習語的整體性特征是所有習語的普遍原則。英漢食物類習語中大部分均既具有字面意義又具有隱喻意義,且往往字面意義和隱喻意義相差甚遠,其隱喻意義的習得須建立在各民族的文化環境基礎之上,并與其思維方式相關。

4.相異原因

英漢兩種語言中喻體選擇上的不同主要有以下幾點原因:

第一,各民族飲食文化不同。英民族日常主要食品是面包、牛奶和奶制品,因而產生了大量關于“milk、cheese、butter”的習語。如與“cheese”相關的習語:“as different as chalk from cheese(像白堊和奶酪那樣不同——外貌相似而實質有別)”,“big cheese”比喻“大人物、大官”,“whole cheese”比喻“最重要的人物”,“hard cheese”寓意“倒霉”。

漢民族自古以來以五谷雜糧為主食,習語中多以五谷即“粳米、小豆、麥、大豆、黃黍”為食,因而,出現了如“麥飯豆羹 ”“谷賤傷農”“瓜剖豆分”“無米之炊”等習語。隱喻不是源于語言的貧乏,而是源于人們思維的不發達。人們在選擇喻體時會“近取諸身,遠取諸物”,因此,英漢兩個民族在喻體選擇上均傾向于選擇與各自日常生活飲食息息相關的食物作為喻體。

第二,英漢民族思維方式不盡相同,英民族重個體思維和抽象思維,漢民族善于形象思維并且注重整體和諧。漢民族的思維方式體現在食物類習語上,就是習語結構上多以四字成語為主,往往借用雙源域來映射同一個目標域,強調對稱,如“簞食豆羹”“斗酒只雞”等,且喻體選擇多以食物總稱為主。英民族擅長抽象思維或邏輯思維,即以事物抽象概念為媒介進行邏輯思維,其特點是將復雜事物細分為單純要素,有條不紊地進行理性思維,具體表現為借助概念、判斷、演繹、推理等思維方法。這種思維方式在其習語中的表現就是長短不一,既有短語,又有句子。在食物類習語中的表現即喻體選擇具體食物名稱。

(三)英漢食物類隱喻習語翻譯

1.英語食物類隱喻習語翻譯

(1)喻體轉換,實現語義對等

劉法公(2008)認為,喻體的內涵差異、喻體內涵的文化烙印和喻體的意象差異都影響對隱喻的認知、接受和理解。喻體在譯文接受者一方應具有共知性。所謂喻體共知性,指選用的喻體除了與本體有相似性以便幫助人們或表達本體的特征之外,還必須是一般讀者共知的物象。由此,在翻譯英語食物類習語時應盡量保持隱喻的表達方式,從而保留隱喻特征。可以進行喻體轉換以實現語義對等,即在漢語中尋找與之語義對等的習語,將英語中食物類喻體轉換為漢語中常見的食物類或非食物類喻體。如:“Something does not amount to a hill of beans”本義指某事不重要,可譯為“輕如鴻毛”,將喻體“beans”轉換為“鴻毛”;“Hold a hot potato in your bare hands”可譯為“接燙手山芋”,將喻體“potato”轉換為“山芋”。

(2)歸化(在漢語中尋找與英語習語語義對等的習語)

所謂歸化(natualization),即將原文中出現的譯語文化概念用譯語的表達方式還原出來。在翻譯英語食物類習語過程中,當找不到合適的喻體進行轉換時,可以使用歸化的翻譯方法,在漢語中尋找與英語習語語義對等的習語。例如:“Somebody doesnt know beans about a subject”可譯為“一竅不通”“一無所知”;“easy as pie”可譯為“易如反掌”或“輕而易舉”;“Good wine needs no bush”可譯為“酒香不怕巷子深”。

(3)意譯

當英語習語中的隱喻含義難以保持原文表達形式和原文文體色彩時,此時喻體形象也難以保留,或者說當在漢語中既無法實現喻體轉換,也無法找到與之語義對應的習語時,可采用意譯法。如“in a pickle”譯為“身陷困境”,“full of beans”譯為“精力旺盛”,“the cream of the crop”譯為“精英”,“a tough cookie”譯為“難應付的人”。

2.漢語食物類隱喻習語翻譯

隱喻的翻譯目標不僅僅是實現一般語言信息的傳遞,譯文還要盡可能保持原文。漢語食物類隱喻習語往往具有深層隱喻含義。因此,漢譯英過程中應盡量保留喻體特征,使語言準確通順。

劉法公(2008)提出了隱喻漢英翻譯的三個原則:保持喻體特征;接通漢英隱喻的關聯文化;根據語境彌補文化喻體缺失。同英語食物類習語的漢譯過程一致,筆者認為在英語食物類習語漢譯過程中無論使用什么翻譯方法都應首先保持隱喻特征,實現語義對等。如“魚米之鄉”可譯為“land flowing with milk and honey”;“偷雞不著蝕把米”可譯為“The camel going to seek horns lost his ears”;也可使用歸化的翻譯方法,如“火中取栗”可譯為“pull the chestnuts out of fire”;“骨肉相連”“蓮藕同根”均可譯為“flesh and blood”;“滄海一粟”可譯為“a drop in the ocean”。

當無法在英語譯文中實現喻體轉換,歸化亦無法實現語義和隱喻內蘊的傳達時,應使用直譯加注解的翻譯方法。如“撮鹽入火”可直譯為“cast salt into fire”,并加上注解“to have an irascible temperament or an impatient disposition”;“僧多粥少”可譯為“there are too many monks while the porridge is not sufficient”,加上注解“cannot meet the needs of the people”。

由于漢英兩種語言的文化差異性,漢語中的喻體在英語中存在空缺時,應適當選擇意譯。如“酒囊飯袋”可意譯為“a person who can do nothing but eat and drink”;“望梅止渴”可譯為“console oneself with false hopes”。

三、結語

本文通過英漢食物類習語對比,指出英語食物類習語多以個體食物名稱為喻體,漢語中多以食物總稱為喻體,這分別體現了英漢民族的特點。在英漢食物類隱喻習語互譯過程中,應首先注重喻體形象的保留和隱喻內蘊的傳達。英漢食物類習語的翻譯方法包括:英譯漢可使用喻體轉換,歸化和意譯的方法;漢譯英亦然,并可采用直譯加注解的方法以保留喻體形象。

參考文獻:

[1]Lakoff,G&Johnson,M.Metaphor We Live By[M].Chicago and

London:The University of Chicago Press,1983.

[2]孫桂英.隱喻認知觀與英漢隱喻釋譯[J].河南大學學報(社會科

學版),2010,(6).

[3]駱世平.英語習語研究[M].上海:上海外語教育出版社,2006.

[4]趙艷芳.認知語言學概論[M].上海:上海外語教育出版社,2001.

[5]王文斌,姚俊.漢英隱喻習語ICM和CB的認知對比考察——以漢

字的四字格隱喻習語為基點[J].外語與外語教學,2004,(5).

[6]劉法公.隱喻漢英翻譯原則研究[M].北京:國防工業出版社,2008.

(羅珊 牛新生浙江寧波 寧波大學外語學院315211)