基于定量分析的立法后評(píng)估方法

蘇黎蘭 張紫薇 張志

摘要:進(jìn)行立法后評(píng)估是實(shí)現(xiàn)優(yōu)化立法和提高立法質(zhì)量的重要途徑。本文基于定量分析的方法對(duì)立法后評(píng)估進(jìn)行了程序設(shè)計(jì),其核心項(xiàng)包括評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)處理、針對(duì)立法后評(píng)估的特定內(nèi)容構(gòu)建評(píng)價(jià)模型,以及對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的分析與回應(yīng)。將定量研究引入立法后評(píng)估領(lǐng)域,為法律法規(guī)的立、改、存、廢提供更加科學(xué)的決策支持。

關(guān)鍵詞:立法后評(píng)估;量化;評(píng)估程序

中圖分類(lèi)號(hào):D901文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1004-0544(2012)03-0113-05

一、引言

2010年形成中國(guó)特色社會(huì)主義法律體系,是黨的十五大提出的新時(shí)期立法工作總體目標(biāo)。隨著我國(guó)法治建設(shè)的不斷推進(jìn),在立法數(shù)量大幅度增長(zhǎng)、立法體系不斷健全的同時(shí),也出現(xiàn)了一些問(wèn)題,如新舊法律文件之間、不同部門(mén)制定的法律文件之間出現(xiàn)沖突和摩擦,法律實(shí)施過(guò)程中存在執(zhí)行困難或缺乏可操作性,社會(huì)評(píng)價(jià)和公眾認(rèn)可度與立法初衷相悖等,對(duì)立法的質(zhì)量考察則一度成為人們視野中的盲區(qū)。黨的十六大提出了“加強(qiáng)立法工作,提高立法質(zhì)量”的總體要求,黨的十七大提出了完善中國(guó)特色社會(huì)主義法律體系的任務(wù),隨著法律法規(guī)的不斷增多,我國(guó)未來(lái)的立法工作主要面臨的將不是新法的制定,而是大量法律法規(guī)和規(guī)章的廢、改工作。提高立法質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)在節(jié)約立法資源的要求下優(yōu)化立法,立法后評(píng)估是重要的探索途徑。

立法后評(píng)估制度于上世紀(jì)末發(fā)端于西方法治發(fā)達(dá)國(guó)家,很多國(guó)家如美國(guó)、加拿大等都實(shí)行“日落條款”,即在法律中規(guī)定了法律實(shí)施的自動(dòng)到期日條款,且在法律規(guī)定的有效期限屆滿(mǎn)之前,啟動(dòng)法律實(shí)施效果評(píng)估,以決定是否繼續(xù)沿用該法律。立法后評(píng)估本質(zhì)上是立法活動(dòng)的延續(xù),一般是指在法律法規(guī)和規(guī)章頒布實(shí)施一段時(shí)間后,結(jié)合執(zhí)行情況、實(shí)施效果、存在問(wèn)題等信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià),針對(duì)法律法規(guī)和規(guī)章自身的缺陷及時(shí)加以矯正和修繕的一個(gè)過(guò)程。在我國(guó),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),自2000年以來(lái),山東、甘肅、重慶、云南、福建、海南、吉林、太原、武漢、北京、上海和深圳等省市人大常委會(huì)對(duì)其制定的地方性法規(guī),安徽、河北、杭州等省市政府對(duì)其頒布的政府規(guī)章都相繼開(kāi)展了或者正在開(kāi)展立法后評(píng)估工作;2006年,以《艾滋病防治條例》試點(diǎn)評(píng)估成為范例的國(guó)務(wù)院層面的行政立法后評(píng)估也開(kāi)始啟動(dòng):2010年7月,國(guó)土資源部《國(guó)土資源部規(guī)章和規(guī)范性文件后評(píng)估辦法》作為第一個(gè)關(guān)于立法后評(píng)估的專(zhuān)門(mén)性部門(mén)規(guī)章,明確了今后應(yīng)當(dāng)每年開(kāi)展后評(píng)估項(xiàng)目的計(jì)劃任務(wù),并已于2010年9月1日起開(kāi)始實(shí)行。

從實(shí)踐活動(dòng)看來(lái)。各地、各部門(mén)展開(kāi)了各種形式的立法后評(píng)估工作,但我國(guó)當(dāng)前的立法后評(píng)估尚沒(méi)有一個(gè)普遍認(rèn)同、共同遵守的操作規(guī)則,評(píng)估主體各不相同,評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)各有側(cè)重,評(píng)估方式、評(píng)估程序也各不相同。從理論研究來(lái)看,尚處于起步階段,對(duì)后評(píng)估工作的制度化設(shè)計(jì)的研究不充分。尤其是缺少結(jié)合先進(jìn)技術(shù)手段對(duì)立法質(zhì)量進(jìn)行全面、客觀、精確評(píng)價(jià)的科學(xué)化、規(guī)范化方法,往往使得一些后評(píng)估實(shí)踐活動(dòng)流于形式,評(píng)估實(shí)效難以保障,“評(píng)估結(jié)果”未能充分反映對(duì)法規(guī)質(zhì)量的理性認(rèn)識(shí),達(dá)不到立法后評(píng)估的目的。一般認(rèn)為,法規(guī)后評(píng)估是一個(gè)軟性環(huán)境評(píng)估,屬于價(jià)值層面的要求,較難進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)量。本文結(jié)合立法后評(píng)估實(shí)踐活動(dòng),探討現(xiàn)代綜合評(píng)價(jià)在立法后評(píng)估中的應(yīng)用,包括評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)處理、以及根據(jù)立法后評(píng)估的特定內(nèi)容討論不同方法和模型在后評(píng)估中的可行性與適用性,嘗試將定量研究引入立法后評(píng)估領(lǐng)域,以得出具有可比性的評(píng)估結(jié)果,為法律、法規(guī)的立、改、存、廢提供科學(xué)的決策支持。

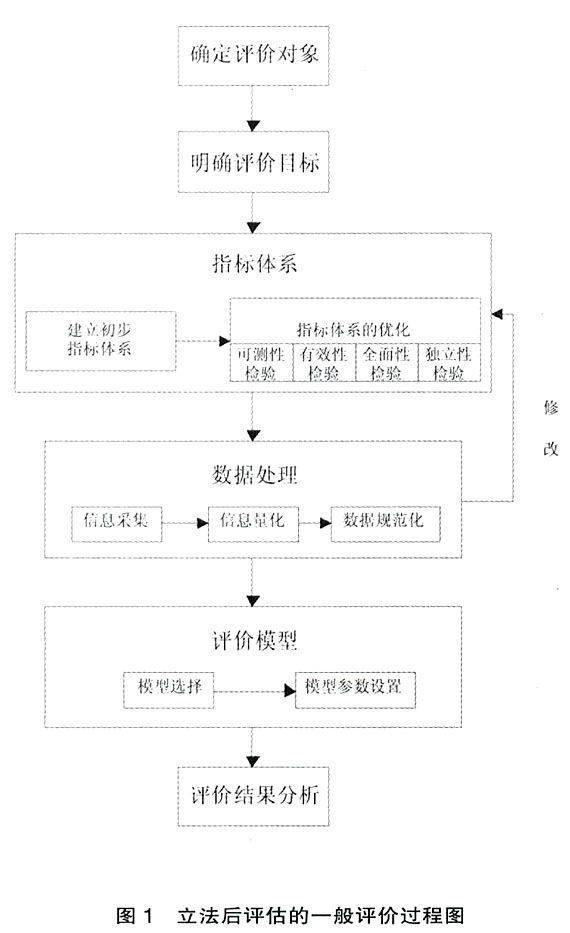

二、評(píng)估程序

很多學(xué)者從制度建設(shè)的角度探討了對(duì)立法后評(píng)估的程序設(shè)計(jì)。從操作程序角度,立法后評(píng)估并不是一個(gè)單一的行為過(guò)程,而是多要素、多環(huán)節(jié)所組成的行為系統(tǒng)(見(jiàn)圖1)。首先是確定評(píng)價(jià)對(duì)象。立法后評(píng)估的評(píng)價(jià)對(duì)象的產(chǎn)生并非任意指定。在確定的背景環(huán)境下就哪項(xiàng)法律進(jìn)行后評(píng)估研究是有選擇性的,汪全勝口從可評(píng)估性、有效性、必要性、可行性闡述了立法后評(píng)估對(duì)象選擇的依據(jù)。確定評(píng)價(jià)對(duì)象后,需要明確評(píng)價(jià)目標(biāo),根據(jù)不同的評(píng)價(jià)目標(biāo),所擬定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)產(chǎn)生傾向性,直接影響整個(gè)評(píng)價(jià)過(guò)程。設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、收集評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)及整理、構(gòu)建評(píng)價(jià)模型是立法后評(píng)估的核心環(huán)節(jié),借助于法律、經(jīng)濟(jì)、管理、統(tǒng)計(jì)和社會(huì)分析等工具。綜合運(yùn)用現(xiàn)代綜合評(píng)價(jià)方法。定性分析與定量計(jì)算相結(jié)合。在此基礎(chǔ)上形成對(duì)立法進(jìn)一步修繕、整合的依據(jù),最終得出為法律清理提供決策依據(jù)的評(píng)估結(jié)果,實(shí)現(xiàn)立法質(zhì)量的提高。

三、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

建立科學(xué)合理的評(píng)估指標(biāo)體系是評(píng)估的核心項(xiàng),為后評(píng)估提供科學(xué)客觀的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)是指根據(jù)評(píng)價(jià)的對(duì)象和目的,能夠確切地反映研究對(duì)象某一方面情況的特征依據(jù),多個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)分別說(shuō)明被評(píng)價(jià)對(duì)象的不同方面。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是具有一定的邏輯順序并具有一定層次結(jié)構(gòu)的有機(jī)整體。

需要強(qiáng)調(diào)的是,立法后評(píng)估立足于法的實(shí)施階段,以實(shí)證分析為主要方法,以法的實(shí)施績(jī)效為評(píng)價(jià)基礎(chǔ)和中心。立法后評(píng)估指標(biāo)體系,從宏觀上看,是具有一定的邏輯組成有層次的系統(tǒng);從微觀上看,每個(gè)可以測(cè)評(píng)的指標(biāo)及其數(shù)值構(gòu)成了立法質(zhì)量要求上一個(gè)個(gè)清晰可辨的努力目標(biāo)。

對(duì)立法后評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),卿泳認(rèn)為應(yīng)包括合目的性、合法性、技術(shù)性3類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),王亞平認(rèn)為應(yīng)包括法理標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4類(lèi),汪全勝結(jié)合各國(guó)立法后評(píng)估的實(shí)踐將立法后評(píng)估的一般標(biāo)準(zhǔn)歸納為效率標(biāo)準(zhǔn)、效益標(biāo)準(zhǔn)、效能標(biāo)準(zhǔn)、公平標(biāo)準(zhǔn)、回應(yīng)性標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)者發(fā)表了不同的觀點(diǎn)。但基本認(rèn)同立法后評(píng)估從內(nèi)容上包括評(píng)估法律本身的質(zhì)量和評(píng)估法律的實(shí)施狀況,因此后評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)主要從這兩方面內(nèi)容構(gòu)建指標(biāo)體系。孫樹(shù)曼較為系統(tǒng)地構(gòu)建了包含3方面8標(biāo)準(zhǔn)19指標(biāo)的立法后評(píng)估指標(biāo)體系,在實(shí)際評(píng)估活動(dòng)中,所選用的若干指標(biāo)實(shí)際在很大程度上難以采集到客觀數(shù)據(jù),這也是立法后評(píng)估面臨的主要困難之一。

筆者所在的“《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》后評(píng)估”課題組,結(jié)合已有的理論研究成果,嘗試構(gòu)建了由5項(xiàng)準(zhǔn)則層,18項(xiàng)目標(biāo)層,共53項(xiàng)指標(biāo)組成的立法后評(píng)估指標(biāo)體系。其中準(zhǔn)則層包括合法性、合理性、操作性、績(jī)效性、滿(mǎn)意度。指標(biāo)體系的構(gòu)建是一個(gè)逐步優(yōu)化的過(guò)程,一般是通過(guò)專(zhuān)家咨詢(xún)得到最初方案,還需要進(jìn)一步對(duì)體系里的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化,包括可測(cè)性檢驗(yàn)、有效性檢驗(yàn)、全面性檢驗(yàn)、獨(dú)立性檢驗(yàn)的優(yōu)化處理,以保證指標(biāo)體系能最大程度上反映被評(píng)估對(duì)象的特征。筆者所在課題組初步構(gòu)建的立法后評(píng)估指標(biāo)體系,只是一個(gè)理論模型,特別是針對(duì)具體評(píng)估對(duì)象,一般性指標(biāo)需要特定化,并通過(guò)實(shí)地調(diào)研走訪基層單位了解指標(biāo)獲取的可行性與采信度,結(jié)合數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。

四、評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)處理

(一)信息采集

評(píng)估需要數(shù)據(jù)支撐,基于立法后評(píng)估指標(biāo)體系需要多渠道采集指標(biāo)屬性項(xiàng)的評(píng)價(jià)信息,包括立法機(jī)關(guān)關(guān)于法案起草、法案審議、法案表決、法律公布等立法信息。執(zhí)法、司法過(guò)程中的各類(lèi)信息,以及其他社會(huì)主體守法等方面的信

息。信息的采集要注重信息來(lái)源的廣度、深度、科學(xué)性和完整性。

1統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)的方法是一種較為客觀的方法,分為直接取得和分析計(jì)算兩種方式。立法后評(píng)估中的某些指標(biāo)屬性項(xiàng),特別是定量化的具體的屬性,可以從有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中直接取得,為該屬性賦值;有某些屬性沒(méi)有明確的已知值,可能需要通過(guò)對(duì)相關(guān)歷史資料或者其他統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的整理和分析,間接計(jì)算取得。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中獲取立法后評(píng)估信息的方式是最簡(jiǎn)便且最準(zhǔn)確的。

2專(zhuān)家咨詢(xún)。對(duì)于評(píng)估過(guò)程中具有較高的理論深度和專(zhuān)業(yè)水平的問(wèn)題,特別是一些定性的、主觀性的指標(biāo)屬性項(xiàng),一般都難以由客觀數(shù)據(jù)表示,這樣的立法后評(píng)估信息采集則適合用專(zhuān)家咨詢(xún)法取得。專(zhuān)家咨詢(xún)要求評(píng)估主體廣泛正確地遴選高校、研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織、社會(huì)團(tuán)體中的有關(guān)專(zhuān)家組成專(zhuān)家組,開(kāi)展專(zhuān)題研究并作出評(píng)估結(jié)論。

3調(diào)查法。立法后評(píng)估中的某些信息的取得沒(méi)有現(xiàn)狀或歷史數(shù)據(jù)作參考,而是需要開(kāi)展對(duì)應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查與分析。問(wèn)卷調(diào)查是一種廣泛了解、聽(tīng)取和采納群眾意見(jiàn)的有效方式,可以通過(guò)郵寄、電子郵件、電話(huà)、報(bào)刊雜志、隨地等方式發(fā)放問(wèn)卷。調(diào)查問(wèn)卷的發(fā)放,既要面向整個(gè)社會(huì),也要注意向利益相關(guān)群體的重點(diǎn)發(fā)放,要注意受調(diào)查群眾的代表性,這樣的信息的采集才會(huì)更有效,更具有參考價(jià)值。雖然問(wèn)卷調(diào)查工作量較大,調(diào)查周期較長(zhǎng),但其可信度較高,能基本上真實(shí)反映法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件等的實(shí)施的效果以及被評(píng)估對(duì)象的基本情況。另外一種調(diào)查方法,座談會(huì)方法目前在立法機(jī)關(guān)運(yùn)用得相對(duì)較多,對(duì)評(píng)估工作的開(kāi)展有很大的幫助。由立法機(jī)關(guān)組成人員或者其他后評(píng)估工作執(zhí)行人員就評(píng)估中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,分別召集各基層執(zhí)法部門(mén)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和各典型社區(qū)進(jìn)行座談。聽(tīng)取意見(jiàn)。座談會(huì)可以采用專(zhuān)題座談、部門(mén)座談、利益相關(guān)方座談等多種形式。

4預(yù)測(cè)法。在立法后評(píng)估實(shí)際過(guò)程中,獲取充足的評(píng)價(jià)信息是較為困難的。一方面,很多立法、執(zhí)法、司法相關(guān)資料和檔案建設(shè)并不完備或存在缺失,且部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的取得可能存在失真現(xiàn)象;另一方面,某些法律制度或規(guī)定條款效應(yīng)的顯現(xiàn)可能需要經(jīng)過(guò)一段較長(zhǎng)的時(shí)間。尚且無(wú)法取得部分后評(píng)估指標(biāo)屬性項(xiàng)的實(shí)際觀察或記錄值。這樣的評(píng)價(jià)信息則是通過(guò)預(yù)測(cè)方法得到,具體的信息預(yù)測(cè)的方法有回歸分析、趨勢(shì)分析、平滑移動(dòng)等。

(二)信息表示

1根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的數(shù)值直接量化。大多數(shù)的指標(biāo)值,如生效時(shí)長(zhǎng)、修訂頻率等,可以直接用具體數(shù)值表達(dá),這樣的指標(biāo)值即根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的數(shù)值直接量化。這些直接量化的指標(biāo)值獲取渠道,一般有公開(kāi)出版物、網(wǎng)絡(luò)、媒體、文獻(xiàn)資料等。

2.0、1邏輯值。一些定性描述指標(biāo),如權(quán)限是否合法、提案程序是否合法等。屬于“是”或“非”的二值邏輯判斷,不能直接用一個(gè)具體的數(shù)值加以表達(dá)。為統(tǒng)一計(jì)算,這樣的指標(biāo)值通過(guò)賦0、1邏輯值進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)量化。

3尺度分級(jí)。一些評(píng)價(jià)指標(biāo),如明確性、滿(mǎn)意度等。是一個(gè)程度值的表征,這樣的指標(biāo)屬性可以用一個(gè)線(xiàn)性的尺度來(lái)表述。可根據(jù)實(shí)際需要將評(píng)價(jià)尺度劃分為m個(gè)等級(jí),則指標(biāo)值評(píng)價(jià)結(jié)果可量化為{V1,V2,…,Vm}。經(jīng)驗(yàn)表明,評(píng)價(jià)等級(jí)劃分一般不宜過(guò)粗或過(guò)細(xì),通常取m=3~7,且使用的尺度在整個(gè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)保持一致,評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的含義則隨評(píng)判等級(jí)的劃分而相應(yīng)得到確認(rèn)。

4綜合計(jì)分。一些立法后評(píng)估評(píng)價(jià)指標(biāo),不是一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)量賦值過(guò)程,其賦值過(guò)程本身需要綜合考慮指標(biāo)涉及影響因素的權(quán)重關(guān)系。需要區(qū)分影響因素的主次。這樣的指標(biāo)量化(Iij)是將權(quán)重(Pk)與數(shù)值(xij(k))合成綜合計(jì)分Iij=∑pkxij(k)。

(三)數(shù)據(jù)規(guī)范化

立法后評(píng)估綜合評(píng)價(jià)體系中,通常存在三種類(lèi)型的指標(biāo),分別為:極大型指標(biāo),即指標(biāo)取值越大越好,如執(zhí)法可操作性、滿(mǎn)意度等;極小型指標(biāo),即指標(biāo)取值越小越好,如立法成本、費(fèi)用等;區(qū)間型指標(biāo),即指標(biāo)值不宜過(guò)大亦不宜過(guò)小,而是落在某區(qū)間[p,q]內(nèi)為最佳,越接近該區(qū)間越好,如違法處罰的可承受性等。在進(jìn)行立法后評(píng)估綜合評(píng)價(jià)前,必須首先將評(píng)價(jià)指標(biāo)的類(lèi)型一致化,否則無(wú)法用統(tǒng)一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)判斷被評(píng)估對(duì)象的優(yōu)劣。

其次,還需要將評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)量綱化處理,且無(wú)量綱化方法的選擇直接影響著評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性程度,在評(píng)價(jià)模型確定的情況下,應(yīng)選擇能盡量體現(xiàn)被評(píng)價(jià)對(duì)象之間差異的無(wú)量綱化方法。

五、建立評(píng)價(jià)模型

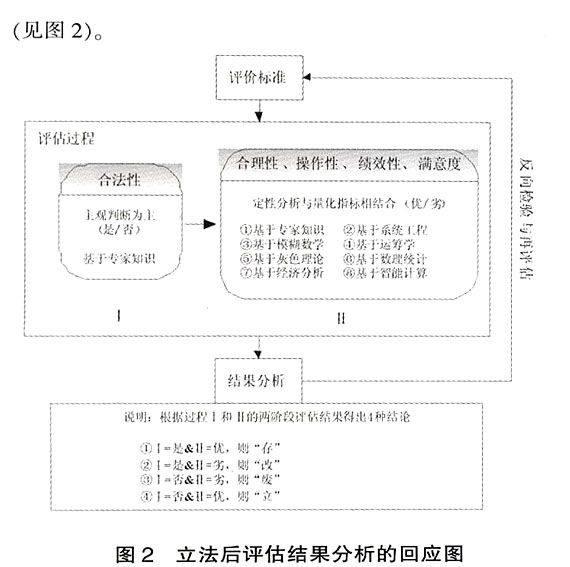

立法后評(píng)估旨在提供科學(xué)的立、改、存、廢決策支持,基于此就需要有具有可比性的精確化度量尺度。上文關(guān)于構(gòu)建量化分析指標(biāo)體系的討論是進(jìn)行定量評(píng)價(jià)的基礎(chǔ),評(píng)價(jià)指標(biāo)體系主要是解決個(gè)性問(wèn)題,對(duì)于立法后評(píng)估而言,也就是設(shè)計(jì)能夠表征該特定問(wèn)題的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),具體指標(biāo)會(huì)針對(duì)不同的后評(píng)估對(duì)象和問(wèn)題有側(cè)重和調(diào)整。在評(píng)價(jià)指標(biāo)體系基礎(chǔ)之上,還需要收集指標(biāo)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)并通過(guò)各種綜合評(píng)價(jià)方法構(gòu)建立法后評(píng)估的評(píng)價(jià)模型。與評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不同,本文關(guān)注的綜合評(píng)價(jià)方法能夠解決評(píng)價(jià)中的共性問(wèn)題,即如何將“立法后評(píng)估”這種一般觀念中以定性分析為主的軟性環(huán)境評(píng)估實(shí)現(xiàn)評(píng)估結(jié)果的定量化,評(píng)價(jià)方法的合理選擇和應(yīng)用是根本途徑。

綜合評(píng)價(jià)的方法和模型很多,源于不同的理論和學(xué)科大致可劃分為基于專(zhuān)家知識(shí)、基于系統(tǒng)工程、基于模糊數(shù)學(xué)、基于運(yùn)籌學(xué)、基于灰色理論、基于數(shù)理統(tǒng)計(jì)、基于經(jīng)濟(jì)分析、基于智能計(jì)算等。綜合評(píng)價(jià)廣泛應(yīng)用于自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域,一些傳統(tǒng)的方法在評(píng)價(jià)工作中已形成了較為成熟的理論體系取得了較好的實(shí)踐效果,一些新興的學(xué)科方法如模糊數(shù)學(xué)、灰色系統(tǒng)理論、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等也都正逐步引入到綜合評(píng)價(jià)的研究中,拓寬評(píng)價(jià)范圍提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。立法后評(píng)估本身尚是一項(xiàng)新生事物,已有一些用現(xiàn)代方法和模型研究立法后評(píng)估綜合評(píng)價(jià)問(wèn)題的案例散見(jiàn)于文獻(xiàn)中,但還需要?dú)w納和總結(jié),將成熟的現(xiàn)代綜合評(píng)價(jià)引入到新生的立法后評(píng)估領(lǐng)域,以進(jìn)一步科學(xué)化立法后評(píng)估工作實(shí)踐。

需要說(shuō)明的是,各種方法和模型出發(fā)點(diǎn)不同,解決問(wèn)題的思路不同,優(yōu)、缺點(diǎn)各異,適用范圍和對(duì)象也不相同,理論上不存在某種理想模型能夠普適于所有問(wèn)題。

(一)立法技術(shù)

首先,法律法規(guī)的制定不得與上位法及同位法相抵觸,其制定主體、行使權(quán)限、運(yùn)行程序不得違反法律的規(guī)定,即形式上合法。在此基礎(chǔ)之上,從狹義立法技術(shù)角度,包括立法結(jié)構(gòu)技術(shù)、立法語(yǔ)言技術(shù)在內(nèi),考察法律規(guī)范的表達(dá)是否完整、概括和明確,立法語(yǔ)言的運(yùn)用是否準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)和簡(jiǎn)明等,這些通常需要借助于專(zhuān)家知識(shí)的判斷,而且實(shí)踐證明專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)的嵌入能夠促進(jìn)問(wèn)題的高效解決。對(duì)于立法技術(shù)的評(píng)價(jià),專(zhuān)家知識(shí)起主導(dǎo)作用,需要說(shuō)明的是,無(wú)論是采取面對(duì)面或者背對(duì)背的方式,都需要合理化專(zhuān)家的知識(shí)結(jié)構(gòu)和構(gòu)成結(jié)構(gòu),以盡量弱化人為因素的干擾,利于評(píng)價(jià)結(jié)果的收斂。

(二)措施實(shí)效

法律法規(guī)的頒布施行是否產(chǎn)生了實(shí)際效用是最受關(guān)注的評(píng)價(jià)方面,即規(guī)定的措施是否確實(shí)產(chǎn)生了社會(huì)實(shí)效,實(shí)施前與實(shí)施后或者實(shí)施對(duì)象與非實(shí)施對(duì)象之間是否有實(shí)