中職德育課信息化教學的現狀與對策

洪麗云

摘要信息化教學是當前教育教學改革的一大熱點、難點,中職德育教師必須思考在教學改革中,如何將信息化教學手段融入到教學過程中。本文通過分析當前中職德育課信息化教學的現狀,提出相應的對策。

關鍵詞中職德育課信息化教學現狀對策

中圖分類號:G711文獻標識碼:A

信息化教學是當前我國信息技術教育乃至整個教育信息化進程中的一個熱點問題,它指的是在信息化環境下,將信息技術、信息資源與課程有效地進行整合從而實現教與學的最優化,其目的在于培養學生的信息素養、創新精神和綜合能力,并使他們最終成為具有信息處理能力的、主動的終身學習者。2011年,教育部副部長魯昕在第二屆全國中等職業學校信息化教學大賽頒獎會上做了題為“以現代信息技術帶動職業教育的現代化”的講話,明確提出要用現代信息技術改造傳統教學,培養具有信息素養的主動的終身學習者。因此,在推進教育信息化的大背境下,每一位德育老師都必須思考在教學改革中如何將信息技術有效地融入到教學過程中并取得實效。

1 中職德育課信息化教學的現狀

(1)德育教師對信息化教學的認識不到位。在教學中我們會大量使用多媒體手段,但很多教師誤把多媒體教學等同于信息化教學。此二者有著本質的區別,多媒體手段僅僅是信息化教學手段中的一種,多媒體教學僅把信息技術作為輔助教學的工具,而信息化教學強調把信息技術作為促進學生自主學習的認知工具和情感激勵工具,利用信息技術所提供的自主探索、多重交互、合作學習、資源共享等學習環境,把學生的主動性、積極性充分調動起來,使學生的創新思維與實踐能力得到有效的鍛煉。然而,我們很多德育老師沒有意識到二者的區別,認為使用多媒體手段就是信息化教學,沒有根據信息化教學手段多樣化的特點對教學內容、教學過程,進行較為系統的、有針對性的教學設計,僅對資源進行簡單堆砌,教學內容的組織和編排不科學.呈現方式不符合課程的內在邏輯體系和學生的認知規律.教師的引導作用發揮不夠,學生的主體地位沒有凸顯出來,這樣的課堂還是傳統教學模式,而不是信息化教學模式。

(2)德育教師的信息技術素養有待提高。信息化教學是在信息化環境下,將信息技術、信息資源與課程有效地進行整合從而實現教與學的最優化。教師不具備一定的信息素養就很難進行信息化教學,它需要教師掌握一定的信息技術,如使用計算機的能力、制作課件、對網絡駕馭的能力等。如果說學生是信息時代的原住民,他們成長的環境里充斥的都是信息技術、信息知識,他們從小耳聞目濡,不用刻意學也懂得相關技術和知識,那么,我們充其量只能是這個時代的“移民”,很多新的信息技術、手段我們必須從頭學。另外,德育老師是文化課老師,在信息技術應用上落后于專業課老師,尤其是年紀大一些的德育老師其信息技術能力偏弱,有時在網上看到一些好的資料就是不知道如何拿來為我所用。因此,不能自如地運用技術解決學科問題,也不知道運用怎樣的技術進行信息化教學,是德育老師必須重視和面對的一個問題。

(3)德育課教學資源建設滯后。德育課的教學資源不同于其他學科,在講解觀點時經常要結合案例、事例,而案例事例盡量要用到最新的,十年前或者五年前用的案例再拿到現在的課堂上,必定是脫離時代、脫離社會、也脫離學生,很難吸引學生的興趣,所以,我們的教學資源必須經常更新、豐富,而縱觀當前的教學資源,適合中職德育課的教學資源缺乏且質量不高,很多資源只注重表面形式而不注重資源本身的內容;教學資源的開發需要中職德育老師來進行,但在資源開發和共享上我們明顯有些滯后,由于缺乏統一的標準,在資源開發上各自為政,更由于彼此間缺乏合作與協調,資源建設在重復中進行。

(4)教師與學生的地位沒有發生改變。很多所謂的德育信息化課堂教學,教師仍主宰課堂,不可否認,多媒體有它諸多的好處,如可以節約板書時間,增大課堂的信息容量,知識的呈現更直觀、生動,但是教師僅把信息手段當作灌輸知識的工具,學生的積極性、主動性沒能調動起來,很難真正進行知識的建構,知識是教師“塞給”的,而不是學生自主探究而來的,這樣,學生的能力培養效果不理想,其創造性思維能力和學習能力沒有得到應有的發展,如此培養出來的學生難以適應信息化時代社會對人才的要求,他們在競爭中必將落后、落伍。

2 中職德育課信息化教學的對策

(1)提高認識,轉變觀念。《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》明確提出要推進教育信息化,而教育信息化的核心是信息技術與課程的整合即信息化教學,我們每位德育老師都是當仁不讓的信息化教學的踐行者,因此,我們要提高對信息化教學的涵義、特點和作用的認識,自覺地用先進的教學理念武裝自己,積極地將信息技術、資源融入到課堂中,豐富教學方式與內容,促進學生自主探究;另一方面,要意識到我們提倡信息化教學,并不是完全排斥傳統教學,不是所有的課題都適合運用信息化手段,有些課題使用傳統教學手段能解決的我們就不必用信息化教學手段,避免造成資源的浪費和嘩眾取寵。傳統教學有它的優勢,信息化教學并非完美無缺,找到二者的結合點正是我們進行課改的方向。例如中職德育教材《職業生涯規劃》第1課“發展職業生涯要從所學專業起步”中的“職業對從業者素質的要求”這一內容,我認為讓學生預習課文內容,教師再結合事例講解就能達到預定教學效果,不必非得花心思用信息化手段,傳統的教學手段能解決問題的,咱們就不用信息手段。

(2)掌握信息技術,提高信息素養。要進行信息化教學,教師必須具備一定的信息素養。中職德育課老師肩負的任務比普通中學德育老師的任務重,除了對學生進行思想道德教育外,還要對學生的就業、職業生涯規劃進行指導,這就要求德育老師必須與時俱進,懂得運用網絡吸取最新的資訊、信息例如當前的就業形勢、國家的相關政策等并將這些知識傳授給學生,如果不具備一定的信息素養,善于汲取信息知識,德育教師的授課就很難做到貼近社會、貼近學生、貼近生活。

(3)加強教學交流,共建教學資源。在建設教學資源方面,不是閉門造車,而是要加強多方面的交流,正所謂“他山之石,可以攻玉”。如與本校其他學科教師間就教學內容和信息技術應用方面的交流,可拓展學科的視野;再如與兄弟校德育教師在資源建設上的交流,加強資源建設方面的合作開發,實現資源的共享,并能根據教學實踐不斷地對教學資源進行更新。2011年福建省職教學會德育教學委員會年會在廈門召開,在兩天的會議過程中,來自全省各地職校和職教中心分管德育工作的領導及德育教學骨干教師們就如何創新德育形式、豐富德育內容、進一步增強德育課的針對性、實效性進行交流探討,這其中也包含了對德育課信息化教學的探討,兩天的會交流研討使我們一線的教師獲得了很多新資訊,視野也開闊了。筆者認為在德育課信息化教學資源建設方面我們應該形成合力,各市、區把本地區優秀的課件資源集中起來,再由福建省職業教育主管部門牽頭組織建設中職德育課教學資源庫,以此實現對資源的共享并實時進行更新,如此,可避免資源的重復建設并能提高教學資源的質量。

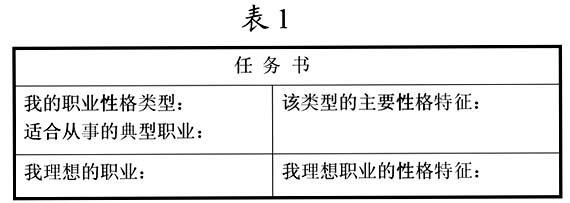

(4)調整師生地位,改進教學設計。信息化教學的一個特點就是強調學生的主體性,學生被看作知識建構過程的積極參與者,學習的許多目標和任務都要學生主動、有目的地獲取材料來實現;教師是教學過程的組織者、指導者、促進者和咨詢者。因此,我們要調整傳統的師生地位觀,明確以學生為中心,精心為學生篩選和組織學習資源,使其適合學生的個性化學習和各種能力的培養。比如在傳授教材《職業生涯規劃》第二單元“職業生涯發展條件與機遇”第二課“性格及其調適”這一內容時,筆者設計了一份任務書(見表1):

要求同學利用網絡這一工具來完成任務書:首先上網測試自己的職業性格并通過資料搜索完成任務書上的其他問題,由于是對自我的探索,學生很感興趣,接著引導學生分享任務書的內容,在分享中學生進行著知識意義上的建構:不同職業對從業者性格要求是不同的,比如推銷員和辦公室文秘對從業者的職業性格要求截然不同,而同學們的職業性格可能和想要從事的職業所要求的性格特征不一致,怎么辦?教師繼續引導學生進行討論,對于討論中形成的不同觀點不急于給出答案,而是引導他們進行辯論,在辯論中探究,在探究中同學們又形成了這樣的知識建構:人職匹配是最理想的狀態,當無法實現時,我們要主動改變自己,調適性格適應職業、適應社會。當同學有了這樣的知識意義建構時,便是突破了難點(職業對從業者性格要求的不同),同時也把握住了本節課的重點(性格能調適)。整個過程借助信息化手段始終體現學生為主體、教師為引導者的原則,學生在自我探究和合作探究中進行自主的知識建構。因此,在教學中我們要有意識地改變師生地位觀,改進教學設計,切實發揮學生的主體作用。

總之,在21世紀信息化大浪潮中,知識呈爆炸式的增長,傳統的教學模式無法培養具有創新精神、終身學習能力的學生,在教學中實施信息化教學勢在必行,每位德育老師應該明確當前的形勢,努力提升自身的信息素養,改變觀念,實現信息手段與課程內容的完美結合,培養適合時代要求的人才。

參考文獻

[1]張屹,祝智庭.建構主義理論指導下的信息化教育.電化教育研究,2002.1.

[2]苑永波.信息化教學模式與傳統教學模式的比較.中國電化教育,2001.8.

[3]羅輝,陳松濤,安川林.信息化課堂教學存在的問題及對策.中國醫學教育技術,2007.21.

[4]徐仁坤.淺談信息技術課堂教學過程中存在的誤區及建議.網絡科技時代,2008.