現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)條件下壟斷寡占市場結(jié)構(gòu)的效率性

劉艷婷

(四川省社會科學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所,四川 成都610072)

一、對傳統(tǒng)主流經(jīng)濟(jì)學(xué)壟斷結(jié)構(gòu)的非效率性分析

傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為壟斷結(jié)構(gòu)排斥競爭機(jī)制,哈佛學(xué)派根據(jù)其結(jié)構(gòu)—行為—績效(Structure-Conduct-Performance,SCP)分析范式,認(rèn)為壟斷市場結(jié)構(gòu)決定壟斷行為和市場績效,是缺乏效率的結(jié)構(gòu),成為各國反壟斷規(guī)制的基本理論依據(jù)。對壟斷效率損失的分析模型主要包括哈伯格三角、萊賓斯坦四邊形、塔洛克四邊形等。塔洛克四邊形的“壟斷—尋租”理論實質(zhì)是研究行政壟斷的成本,本文對壟斷結(jié)構(gòu)效率的分析是針對一般意義上的經(jīng)濟(jì)性壟斷結(jié)構(gòu),即在市場機(jī)制中形成的經(jīng)濟(jì)壟斷結(jié)構(gòu),因此不介紹塔洛克四邊形。

新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)采用福利分析法,認(rèn)為只有完全競爭的市場結(jié)構(gòu)才能實現(xiàn)資源配置效率的最大化,具有壟斷因素的市場結(jié)構(gòu)則會形成效率損失。哈伯格(Harberger)用福利分析模型,將壟斷市場所造成的社會福利損失稱之為“哈伯格三角”或“福利三角”;萊賓斯坦(Leibenstein)于1966年提出來的X效率反映了不同于資源配置效率的壟斷廠商的又一種低效率行為,說明壟斷企業(yè)內(nèi)部效率低下的狀態(tài),即壟斷結(jié)構(gòu)下,廠商缺乏競爭壓力與降低成本的動力,在高于它的理論成本曲線上生產(chǎn)經(jīng)營;以新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)組織理論哈佛學(xué)派,則強(qiáng)調(diào)壟斷市場結(jié)構(gòu)與壟斷行為的必然聯(lián)系,壟斷結(jié)構(gòu)下主導(dǎo)廠商會對市場供給和價格進(jìn)行控制,主要包括廠商間價格與產(chǎn)量合謀,壟斷性兼并與收購,濫用市場支配地位,如制定高額壟斷價格、價格歧視、捆綁銷售等行為,損害了資源配置效率與社會福利。

二、對壟斷市場結(jié)構(gòu)效率性的多角度思考

傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)完全競爭分析范式具有一定片面性,是一種靜態(tài)分析,忽視了競爭過程的動態(tài)性,從而忽視了壟斷結(jié)構(gòu)競爭性的一面,割裂了競爭與壟斷的辯證關(guān)系,沒有對作為一種市場結(jié)構(gòu)的壟斷與壟斷行為本身清晰地作出區(qū)分。[1]產(chǎn)業(yè)組織理論芝加哥學(xué)派的發(fā)展,對傳統(tǒng)哈佛學(xué)派的分析范式提出質(zhì)疑,認(rèn)為壟斷結(jié)構(gòu)是效率性的體現(xiàn),壟斷行為才損害社會福利與經(jīng)濟(jì)效率。另外,在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)全球化與知識經(jīng)濟(jì)條件下,市場競爭方式出現(xiàn)變化,壟斷市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出新特質(zhì)與較強(qiáng)的競爭性。因此有必要對壟斷市場結(jié)構(gòu)效率性的一面作全面分析。

1.從競爭與壟斷關(guān)系看壟斷市場結(jié)構(gòu)的競爭性。新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的資源配置效率建立在市場結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成壟斷結(jié)構(gòu)這一均衡結(jié)果的基礎(chǔ)上,在這種靜態(tài)分析范式下,把壟斷與競爭看作是對立的,忽視了壟斷結(jié)構(gòu)形成過程中的動態(tài)競爭過程。馬克思認(rèn)為,壟斷是競爭的必然產(chǎn)物,壟斷必然產(chǎn)生更加激烈的競爭,共同成為市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動力。特納(Turner)則認(rèn)為:就起源和運動來講,壟斷與競爭如同哲學(xué)上所講的靜止和運動的關(guān)系,壟斷只是絕對運動的競爭中的一個個相對靜止點,不含壟斷因素的競爭和不帶競爭因素的壟斷從來就是不存在的。[2]因此競爭是絕對的,是與稀缺性相伴隨而總是存在的,壟斷結(jié)構(gòu)是相對靜止的,是競爭到一定階段的產(chǎn)物。在壟斷結(jié)構(gòu)下整個行業(yè)的產(chǎn)品與技術(shù)實現(xiàn)升級的同時,也推動了新一輪競爭的開始。由此,壟斷寡占結(jié)構(gòu)下仍然存在較強(qiáng)的競爭性,廠商的壟斷地位具有暫時性與相對性特征,并不必然導(dǎo)致低效率。

廠商壟斷地位的暫時性特點,可用大企業(yè)不斷消長和換位的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來驗證。在美國,1983年最大的500家公司,到1988年已有143家被排除在外;在英國,1948年最大的100家上市制造業(yè)公司,到1968年只剩下52家,這說明了壟斷地位的不穩(wěn)固性。[3]

2.從經(jīng)濟(jì)學(xué)的演變看壟斷結(jié)構(gòu)的效率性。起源于20世紀(jì)30年代的產(chǎn)業(yè)組織理論哈佛學(xué)派引入了SCP分析范式,建立了結(jié)構(gòu)—行為—績效的單向因果關(guān)系模型,即市場結(jié)構(gòu)決定廠商行為,進(jìn)而決定市場績效。認(rèn)為在壟斷結(jié)構(gòu)下,廠商會實施壟斷行為,從而損害了社會福利與配置效率,因而在政策主張上,強(qiáng)調(diào)對壟斷市場結(jié)構(gòu)的控制。60年代后這一分析范式受到了芝加哥學(xué)派的質(zhì)疑,其提出了S—C—P的雙向影響路徑,即結(jié)構(gòu)、行為、績效的相互影響:壟斷結(jié)構(gòu)的形成是效率導(dǎo)向的結(jié)果,即富有效率的廠商在競爭中獲勝,取得了壟斷地位;同時,壟斷結(jié)構(gòu)有利于實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng),促進(jìn)了生產(chǎn)效率的提高。認(rèn)為有必要區(qū)分壟斷結(jié)構(gòu)和壟斷行為,造成效率損失的是壟斷行為,而通過競爭形成的壟斷結(jié)構(gòu)則不一定具有低效率。在政策主張上,芝加哥學(xué)派強(qiáng)調(diào)對壟斷行為而不是壟斷結(jié)構(gòu)的反壟斷規(guī)制。

美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家鮑莫爾(Baumol)進(jìn)一步提出可競爭市場理論。認(rèn)為如果市場的進(jìn)入退出沒有障礙或進(jìn)出成本很低,潛在廠商可以實行“打了就跑”策略,這種潛在競爭的壓力就會迫使壟斷廠商按競爭廠商行事,從而在壟斷結(jié)構(gòu)下仍然可以實現(xiàn)良好的績效。該理論在產(chǎn)業(yè)組織理論中也造成了深遠(yuǎn)影響。此外,科斯(Coase)的交易費用理論認(rèn)為廠商的內(nèi)部化、一體化行為節(jié)約了交易成本,因此,縱向一體化所形成的壟斷結(jié)構(gòu)有效率性、合理性的一面。熊彼特(Schumpeter)強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新的作用,并開創(chuàng)性地提出了技術(shù)創(chuàng)新與壟斷關(guān)系的理論,強(qiáng)調(diào)了壟斷大廠商在創(chuàng)新能力、創(chuàng)新動力方面的優(yōu)勢。

3.從壟斷結(jié)構(gòu)地理空間上的相對性看壟斷結(jié)構(gòu)效率性。壟斷結(jié)構(gòu)都是相對于一定地理空間和市場范圍的。在全球經(jīng)濟(jì)一體化和國內(nèi)競爭國際化的新時期,企業(yè)面臨的競爭擴(kuò)大到世界范圍內(nèi),在一國市場上的壟斷企業(yè)在國際市場上所占的份額減少,可能不再具有壟斷性質(zhì)。歐盟在其制定的《企業(yè)合并控制規(guī)則》中也認(rèn)為在界定地域市場時應(yīng)著眼于全球,反壟斷機(jī)構(gòu)關(guān)于壟斷性企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)必然隨之放寬。同時,為了在國際競爭中獲得優(yōu)勢,各國企業(yè)著力擴(kuò)大其規(guī)模,20世紀(jì)90年代以來興起了第五次并購浪潮。各國政府也紛紛放松反壟斷規(guī)制和針對并購的限制,比如,美國波音公司與麥道公司的合并、迪斯尼集團(tuán)兼并美國廣播公司,德國的克虜伯公司兼并蒂森公司等在過去肯定不會得到批準(zhǔn)的壟斷性合并案例,現(xiàn)在卻能得以順利進(jìn)行。因此一國范圍內(nèi)的壟斷結(jié)構(gòu)在國際競爭中體現(xiàn)出了效率性。

三、經(jīng)濟(jì)全球化、知識經(jīng)濟(jì)條件下壟斷寡占結(jié)構(gòu)的新特質(zhì)及效率性

由于知識經(jīng)濟(jì)條件下市場競爭的新特點,壟斷寡占市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出不同于工業(yè)經(jīng)濟(jì)時代的新特質(zhì),壟斷結(jié)構(gòu)更多地通過知識、技術(shù)創(chuàng)新形成的技術(shù)壟斷結(jié)構(gòu),競爭更加激烈,市場可競爭性增強(qiáng),壟斷結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出更高的效率性與合理性。

1.壟斷結(jié)構(gòu)的形成往往是廠商技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)果。在知識經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)條件下,技術(shù)競爭成為廠商主要的競爭手段。特別是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè),技術(shù)優(yōu)勢具有“馬太效應(yīng)”和“贏者通吃效應(yīng)”,技術(shù)創(chuàng)新成為廠商取得競爭優(yōu)勢的決定性力量。憑借新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品所形成的經(jīng)濟(jì)壟斷所占比重不斷提高。

2.競爭更加激烈,壟斷結(jié)構(gòu)具有較強(qiáng)的暫時性與不穩(wěn)定性。資本和技術(shù)高度密集,市場的開放程度高,除技術(shù)外,不存在其他不可逾越的障礙,企業(yè)間的競爭空前加劇。知識、技術(shù)升級與創(chuàng)新周期更加短暫,只有不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,才能在競爭中立于不敗之地,因此在知識經(jīng)濟(jì)時代長期壟斷是不存在的。

3.生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性增強(qiáng)。信息技術(shù)等知識產(chǎn)品具有共享性、外溢性特征,形成了特殊的成本結(jié)構(gòu)。一方面,在早期需要較大的固定成本投入來進(jìn)行研發(fā)活動,產(chǎn)品一旦推出,邊際成本很低;另一方面,網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)具有網(wǎng)絡(luò)外部性,即使用某一產(chǎn)品的用戶人數(shù)越多,消費者從中得到的價值越大。對于知識產(chǎn)品,消費者愿意支付的價格取決于其所得到的價值,而不是生產(chǎn)成本,因此信息產(chǎn)品的邊際收益是遞增的。這兩個因素決定了知識經(jīng)濟(jì)下規(guī)模經(jīng)濟(jì)性增強(qiáng),一定程度上說明了壟斷結(jié)構(gòu)的合理性。

4.知識產(chǎn)品的準(zhǔn)公共產(chǎn)品特性確定了壟斷結(jié)構(gòu)的合理性。(1)知識產(chǎn)品通過一次性開發(fā)后便可以無限地復(fù)制和學(xué)習(xí),在消費中是非排他的,每個消費者都可以消費與總消費量相等的知識產(chǎn)品。可見,知識產(chǎn)品具有非排他性、共享性和社會性的特征。(2)知識產(chǎn)品的供應(yīng)量越大,價格越高,如品牌、商標(biāo)等,它們的信息傳播量越大,消費者對其評價就越高,就越愿意出高價來購買。(3)相對于物質(zhì)產(chǎn)品,知識產(chǎn)品的生命周期越來越短。由于知識產(chǎn)品具有非排他性的準(zhǔn)公共產(chǎn)品性質(zhì),不可避免地存在無需付費就受益的“搭便車”行為,損害了創(chuàng)新的積極性與動力。壟斷市場結(jié)構(gòu)下,創(chuàng)新者可以憑借定價權(quán)獲得超過知識產(chǎn)品本身價值的收入,這成為對創(chuàng)新者的一種獎勵。同時,壟斷結(jié)構(gòu)下企業(yè)的市場控制力越強(qiáng),新技術(shù)被“搭便車”的情況就越不容易發(fā)生。因此,壟斷結(jié)構(gòu)一定程度上有利于保護(hù)創(chuàng)新動力。

5.知識經(jīng)濟(jì)條件下市場可競爭性增強(qiáng)。鮑莫爾的可競爭性市場理論提出,市場的競爭性不僅取決于市場上在位廠商之間的競爭,潛在進(jìn)入廠商也會對在位廠商形成競爭壓力,因此潛在競爭較強(qiáng)的壟斷市場結(jié)構(gòu)仍然具有較強(qiáng)的可競爭性。可競爭性市場成立的條件是市場進(jìn)退障礙小,資產(chǎn)的沉沒成本小,潛在廠商可以較容易地進(jìn)出市場。知識經(jīng)濟(jì)條件下,技術(shù)、信息、創(chuàng)新意識等人力資本已成為進(jìn)入行業(yè)市場的關(guān)鍵要素,與固化的物質(zhì)資本相比,流動性、易獲取性更大,再加上知識經(jīng)濟(jì)下股票債券市場等迅速發(fā)展,虛擬資本投資日益取代實體資本投資,從而降低了企業(yè)進(jìn)入市場的門檻。同時,發(fā)達(dá)的金融市場使物質(zhì)資本所有者可以較方便地轉(zhuǎn)移沉沒成本。這樣,在知識經(jīng)濟(jì)條件下,潛在廠商的進(jìn)出障礙降低,市場的可競爭性提高,促使壟斷廠商提高生產(chǎn)效率與技術(shù)創(chuàng)新效率。

6.現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)普遍處于過剩狀態(tài),消費者主權(quán)取代了生產(chǎn)者主權(quán)。企業(yè)主要采取需求創(chuàng)造、產(chǎn)品差異競爭等非價格競爭手段,給市場提供了豐富多樣的產(chǎn)品,提高了消費者福利,從而促成了壟斷結(jié)構(gòu)的形成。但這種消費者福利在靜態(tài)福利分析模型中體現(xiàn)不出來,這部分效率容易被忽視。

四、壟斷寡占市場結(jié)構(gòu)效率性的具體表現(xiàn)

根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP分析范式,市場績效主要體現(xiàn)在企業(yè)生產(chǎn)效率、資源配置效率、技術(shù)創(chuàng)新效率等幾方面。

1.生產(chǎn)效率。壟斷結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)效率是通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)性與范圍經(jīng)濟(jì)性體現(xiàn)出來的。從馬歇爾提出市場結(jié)構(gòu)的“規(guī)模經(jīng)濟(jì)性與競爭活力”兩難困境以來,經(jīng)濟(jì)學(xué)界對壟斷市場結(jié)構(gòu)有利于發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)是普遍認(rèn)同的。壟斷結(jié)構(gòu)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)規(guī)律作用的結(jié)果,反過來壟斷結(jié)構(gòu)也是規(guī)模經(jīng)濟(jì)規(guī)律實現(xiàn)的市場結(jié)構(gòu)要求和載體。以美國福特汽車公司為例,20世紀(jì)初以來,福特公司是美國汽車產(chǎn)業(yè)最大的寡占企業(yè)之一,1913年福特公司原來每生產(chǎn)一輛汽車所需勞動時間為12小時8分鐘,當(dāng)引進(jìn)T型車裝配線后,時間縮短至2小時35分鐘,后來繼續(xù)擴(kuò)大T型車裝配線的產(chǎn)量后,平均每輛車所需時間減少為1小時30分鐘。[4]

范圍經(jīng)濟(jì)和壟斷市場結(jié)構(gòu)也互為因果,大企業(yè)也易于實現(xiàn)范圍經(jīng)濟(jì)性。大企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備具有多種功能,可用來生產(chǎn)不同產(chǎn)品;一項研發(fā)成果往往可用于多種產(chǎn)品。壟斷結(jié)構(gòu)下范圍經(jīng)濟(jì)性成為提高生產(chǎn)效率的又一來源。同樣以美國的汽車公司為例,克萊斯勒公司在汽車生產(chǎn)不景氣的情況下,兼并了位于德克薩斯州的一家電子宇航系統(tǒng)公司,從而獲得了有關(guān)電子方面的新技術(shù),改造了原有落后技術(shù),使企業(yè)經(jīng)營狀況有所改善。

2.資源配置效率。新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的福利分析屬于靜態(tài)分析,一方面,缺乏對動態(tài)效率(如技術(shù)創(chuàng)新效率)的分析(關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新效率在下一個問題研究);另一方面,忽視了壟斷結(jié)構(gòu)生產(chǎn)效率上的優(yōu)勢。在此,把壟斷結(jié)構(gòu)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、生產(chǎn)效率提高因素引入該模型,對壟斷結(jié)構(gòu)的資源配置效率作進(jìn)一步研究。這一點可以用威廉姆森兼并模型來說明。

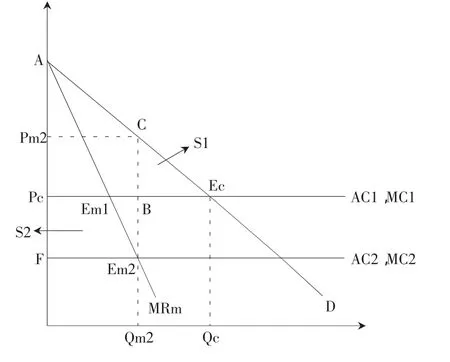

在引入壟斷結(jié)構(gòu)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性、生產(chǎn)效率提高這一因素后,壟斷廠商成本下降(如圖1所示)。

競爭廠商的成本為AC1,壟斷廠商的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性使成本下降至AC2,得到新的均衡點Em2,可以看出,與不考慮生產(chǎn)效率時的壟斷廠商相比(均衡點為Em1),提高了資源配置效率,降低了靜態(tài)模型時的福利損失。

此時,競爭市場總剩余仍為三角形AEcPc面積,壟斷市場總剩余為梯形ACEm2F面積。此時兩種市場總剩余的比較取決于三角形CEcB的面積S1和矩形PcBEm2F的面積S2的比較。從競爭市場到壟斷市場,總剩余增加了S2,即由于成本下降帶來的生產(chǎn)效率的提高,同時減少了S1,即部分消費者剩余。二者之差S2-S1,即為總剩余的變化值。如果S2>S1,則壟斷市場結(jié)構(gòu)下的總剩余超過了競爭市場,說明壟斷市場下規(guī)模經(jīng)濟(jì)性、生產(chǎn)效率的提高,可以提高資源配置效率,壟斷市場比競爭市場更富有資源配置效率。如果S2 圖1 壟斷競爭廠商成本變化 3.技術(shù)創(chuàng)新效率。新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)在其模型中,技術(shù)是作為既定前提而出現(xiàn)的,缺乏動態(tài)分析。考慮到技術(shù)進(jìn)步等動態(tài)因素,壟斷市場結(jié)構(gòu)對技術(shù)創(chuàng)新有一定積極作用。對壟斷結(jié)構(gòu)與技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)系爭論較多,形成了相反的兩種觀點:一種觀點認(rèn)為壟斷結(jié)構(gòu)阻礙技術(shù)進(jìn)步;另一種觀點則認(rèn)為壟斷結(jié)構(gòu)促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。 認(rèn)為壟斷結(jié)構(gòu)阻礙技術(shù)進(jìn)步的是:阿羅(Arrow)認(rèn)為壟斷廠商憑借壟斷地位具有創(chuàng)新惰性,對于壟斷廠商,創(chuàng)新具有自我替代效應(yīng),因此缺乏創(chuàng)新動力;謝佩德(Sheperd)認(rèn)為,對于壟斷企業(yè),推出新技術(shù)后會減少現(xiàn)有資產(chǎn)的價值,因此其引進(jìn)新技術(shù)的速度較慢。 熊彼特則是主張“壟斷結(jié)構(gòu)具有創(chuàng)新優(yōu)勢”的經(jīng)濟(jì)學(xué)家代表。他在《資本主義、社會主義和民主》中寫道:一旦我們開始進(jìn)入細(xì)節(jié),并且研究那些進(jìn)步最為明顯的單個企業(yè)時,我們發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)并不是在相對自由的競爭環(huán)境下生存的企業(yè),而是那些大型的企業(yè)。他總結(jié)了壟斷廠商的創(chuàng)新能力優(yōu)勢和創(chuàng)新動力,認(rèn)為創(chuàng)新是一項不確定的活動,除非有足夠?qū)嵙Σ鸥页袚?dān)創(chuàng)新風(fēng)險,大企業(yè)所具有的資金和人力資源提供了這種風(fēng)險擔(dān)保。而且,壟斷也提供了創(chuàng)新動力,壟斷程度越高,企業(yè)的新技術(shù)被“搭便車”的情況就越不易發(fā)生,居于壟斷地位的大企業(yè)就會有更大的創(chuàng)新積極性。因此,最優(yōu)的市場結(jié)構(gòu)并非是完全競爭,而是有一定程度競爭的壟斷形式。 兩種觀點各有可取之處。阿羅等認(rèn)為壟斷企業(yè)缺乏創(chuàng)新的觀點建立在壟斷廠商缺乏競爭壓力的前提下,而壟斷結(jié)構(gòu)下仍然有競爭性,廠商的壟斷地位具有暫時性,在知識經(jīng)濟(jì)時代則更是如此,因此壟斷結(jié)構(gòu)在一定程度上是促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的。綜合多年來的經(jīng)驗和研究結(jié)果,阿羅模型得出的競爭性市場更有利于技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)論所獲得的證據(jù),遠(yuǎn)不如支持熊彼特觀點的一方所得到的證據(jù)多。帕克(J.E.Parker)研究發(fā)現(xiàn),美國最大的100家壟斷企業(yè)的研發(fā)支出達(dá)到全國總支出的82%,這一數(shù)值在英國、法國分別是70%和81%。[5]據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)調(diào)查,在OECD范圍內(nèi),全部工業(yè)研發(fā)的2/3左右是由那些雇員超過一萬人的大公司完成的。[6]科亨(Cohen)和西蒙迪斯(Symeondies)則經(jīng)過調(diào)查指出,公司規(guī)模與研發(fā)經(jīng)費之間有密切的單調(diào)正比關(guān)系,大企業(yè)比小企業(yè)有更多的創(chuàng)新能力優(yōu)勢。[7]最后要指出的是,阿羅的壟斷結(jié)構(gòu)阻礙創(chuàng)新理論在特定條件下仍然具有指導(dǎo)意義,對于市場有較強(qiáng)控制力的廠商還是會缺乏創(chuàng)新激勵,阻礙了技術(shù)創(chuàng)新。 綜上,本文從競爭與壟斷關(guān)系角度、經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展角度、國際競爭角度、動態(tài)效率角度等多方面分析了壟斷結(jié)構(gòu)的效率性。隨著經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的演變、經(jīng)濟(jì)全球化和知識經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,壟斷結(jié)構(gòu)效率性的一面越來越被認(rèn)識到,從而推動了各國開始實行較為寬松的反壟斷政策,更多地關(guān)注效率目標(biāo)的影響,推動了反壟斷宗旨從“結(jié)構(gòu)主義”向“效率原則”、“行為主義”的演變,反壟斷法的重點轉(zhuǎn)向壟斷行為。20世紀(jì)90年代以來,各國對企業(yè)兼并采取了更加寬容的態(tài)度,促進(jìn)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大與整合。美國《并購指南》政策多次修改放松,歐盟各國近幾年在審查企業(yè)合并案件時,更多地考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和提高國際競爭力的要求,不同程度地放松了對兼并的規(guī)制。在知識經(jīng)濟(jì)條件下,各國反壟斷法也日益關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新問題,對技術(shù)競爭形成的壟斷結(jié)構(gòu)予以承認(rèn),如21世紀(jì)初的微軟案反映了美國反壟斷法對技術(shù)創(chuàng)新的重視與保護(hù)。 在我國市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過程中,市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出過度競爭與某些部門行政性壟斷、過度壟斷并存的局面。與發(fā)達(dá)國家相比,在很多部門呈現(xiàn)出市場集中度偏低、市場結(jié)構(gòu)分散等現(xiàn)象,使一些規(guī)模經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)業(yè)無法達(dá)到必要的集中度,造成必要的經(jīng)濟(jì)性壟斷結(jié)構(gòu)的不足。同時,我國的反壟斷法還處于起步階段,因此,在我國目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)的選擇與進(jìn)一步推動反壟斷法完善的過程中,均需要充分考慮經(jīng)濟(jì)性壟斷寡占市場結(jié)構(gòu)的效率性,在積極打破行政壟斷、遏制壟斷結(jié)構(gòu)非效率性一面的同時,促成必要的經(jīng)濟(jì)性壟斷結(jié)構(gòu)與適度的市場集中,充分利用和發(fā)揮其效率性的一面。 [1]謝作詩,李善杰,穆懷中.壟斷理論及其演進(jìn)脈絡(luò)[J].經(jīng)濟(jì)評論,2008(2):109-114. [2]鄧俊榮.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)視角下寡頭壟斷效率分析[J].河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)報,2005(5):9-12. [3]張宏.跨國公司與東道國市場結(jié)構(gòu)[M].北京:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2006:92. [4]龔維敬.壟斷經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].上海:上海人民出版社,2007:326. [5]戚聿東.資源優(yōu)化配置的壟斷機(jī)制[J].經(jīng)濟(jì)研究,1997(2):23-29. [6]杜傳忠.寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)效率[M].北京:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2006:96. [7]陳素瓊.知識經(jīng)濟(jì)條件下技術(shù)創(chuàng)新與壟斷結(jié)構(gòu)關(guān)系研究[D].長沙:湖南師范大學(xué),2006.

五、結(jié) 語