物流發展與經濟增長的關系——以蘇北、蘇中、蘇南典型地區為例

范林榜

一、引 言

物流發展水平與經濟增長之間的關系已經成為物流行業發展研究的焦點。學術界對物流與經濟增長之間關系進行的理論和實證研究都發現物流和經濟之間存在聯系,已經基本取得統一認識。但是,目前大多研究忽略了地區之間經濟發展的實際差異,針對各個地區和經濟發展的差異開展物流發展與經濟增長關系的研究還比較少見,因此大多研究結果很難起到指導物流實踐的作用。江蘇省提出的“十二五”期間全面實現小康、基本實現現代化,關鍵在蘇北、蘇中、蘇南不同地區經濟的平衡發展,經濟相對欠發達的蘇北、蘇中地區應大力發展對經濟發展具有極大促進作用的新興物流業,抓住第三利潤源泉,加速經濟增長,盡快趕上發達的蘇南地區,全面實現小康。本文將對經濟發展水平存在顯著差異的江蘇省蘇北、蘇中和蘇南三個區域的典型代表地區徐州市、南通市和蘇州市物流發展與經濟增長關系進行分析,以期為該地區的物流發展戰略提供理論依據。

二、文獻綜述

目前,物流發展與經濟增長關系的研究主要集中在以下三個方面:一是物流發展對經濟增長的作用機制;二是經濟增長對物流發展的影響作用;三是物流發展與經濟增長的相互促進作用。[1]本文將物流發展與經濟增長這三種關系分別簡稱為物流推動經濟論、經濟拉動物流論、物流與經濟互動論,并分別對其研究文獻進行梳理。

1.物流推動經濟論

物流推動經濟是指物流供給推動經濟增長需求,物流供給是原因,經濟增長需求是結果。這種觀點認為,物流發展是一個國家或地區經濟增長的重要源泉和重要推動力。

國外關于區域物流對區域經濟影響方面的研究中,杰瑞迪爾茲(Jara Diaz)從國際化視角對交通物流與產業結構的關系進行了深入研究。[2]米利安、瑞門爾特和巴特(Mirjam I,Remmelt T&Bart K)對特立尼達島、多巴哥島及新加坡等經濟區域的成功與區域內物流產業發展之間的關系進行了研究。[3]卡拉瑟斯、巴吉派和赫梅爾(Carruthers R,Bajpai JN&Hummels D)的研究表明,新加坡和香港的富強一定程度上依賴于它們過去對現代物流業的投資。[4]約蘭和赫爾吉(Goran P&Helge V)對印度鐵路1960~1995年間的時間序列數據進行了模型回歸,得出印度貨物運輸需求的長期結構關系,印度鐵路運輸物流對其經濟的重大影響和關聯度。[5]阮和佟宗(Nguyen H&Tongzon J)利用向量自回歸模型(VAR)分析得出,中國與澳大利亞之間的貿易發展是澳大利亞物流業發展的格蘭杰(Granger)原因,反之卻不成立。[6]

國內著名物流專家王之泰認為,任何地區的經濟發展都是和有效物流聯系在一起的,沒有良好的物流條件,經濟發展必然受到制約,并提出西部開發,物流先行。[7]譚清美等研究得出了江蘇省物流供給能力對江蘇GDP增長的貢獻率為36.77%。[8]劉湖研究了物流產業在國民經濟中的地位及對經濟發展的影響,分析了物流產業與國民經濟其他產業部門之間的關聯性及對其他產業的保障作用,指出了物流產業發展的重要性。[9]蔡定萍運用統計方法建立了物流業與經濟增長關系的回歸方程,探討了物流業發展對中國整體經濟增長的推動程度。[10]高闊等運用脈沖響應函數和預測方差刻畫出現代物流發展與經濟增長之間具有正相關性,提出加速推進現代物流發展是持續促進經濟增長的重要路徑。[11]鄭慕強以廣東省為例對物流能力與經濟發展進行雙向因果關系分析,發現物流主體能力、物流客體能力和物流載體能力對廣東經濟增長有顯著的單向促進作用。[12]張紅波等以長株潭地區為例,運用系統動力學方法構建物流與經濟發展的系統動力學模型,結果表明現代物流對區域經濟增長有促進作用。[13]孫敬水等以浙江省為例,得出物流產業對經濟增長具有正向推動作用。[14]楊志梁等利用1991~2007年中國東、中、西部地區物流發展水平和國內生產總值的年度數據進行實證分析,結果表明只有東部地區兩個變量存在雙向格蘭杰因果關系,而中、西部地區兩個變量僅存在物流對經濟增長單向的格蘭杰原因。[15]覃儒展等選取貨物周轉量和旅客周轉量作為主要統計指標,對廣西的物流與經濟增長關系進行實證分析,認為物流能力的增長對區域經濟的推動作用明顯。[16]

2.經濟拉動物流論

經濟拉動物流論認為,經濟增長需要物流發展,經濟增長需求是原因,物流發展供給是結果。蘇為華等采用格蘭杰因果關系檢驗方法分析浙江省1958~2004年間的物流增量和GDP增量的因果關系時發現,浙江省GDP增量的變化是引起物流增量變化的原因。[17]李松慶利用廣東省1978~2007年的統計數據,對廣東物流產業與經濟增長之間關系分析表明:二者之間僅存在單向因果關系,即經濟增長對物流產業發展有一定的促進作用,而物流產業對經濟增長的促進作用不顯著。[18]

認同經濟拉動物流發展說的學者并不多。這種觀點認為,現代物流是經濟發展到一定階段的產物,經濟的大幅增長將帶來對物流需求的增加,必然導致巨大的物質產品流動需求,也就必然導致物流量的增加,這是經濟發展的必然規律,也是物流發展的必然規律。

3.物流與經濟互動論

物流與經濟互動論也稱為物流與經濟相互影響論,認為物流發展與經濟增長是互為因果的雙向關系。張文杰運用經濟學中的區域經濟理論與交易費用理論分析區域經濟與物流的相互關系,認為經濟發展的現實促進了現代物流的發展,現代物流的發展也改變著區域經濟的增長方式。[19]劉明菲等對區域物流與區域經濟互動作用機理進行了分析,認為區域經濟與區域物流是相互促進的。[20]劉南等從供給推動、需求拉動兩個角度分析現代物流發展與經濟增長之間的相互關系,并運用格蘭杰因果關系檢驗方法對浙江省現代物流發展與經濟增長之間的雙向關系進行分析,發現了二者之間的互動關系以及共同促進、共同發展的良好態勢。[21]黃磊對1978~2004年間江蘇省物流產業發展和國民經濟增長之間的關系進行了實證研究,發現江蘇省物流能力與GDP之間存在雙向因果關系。[22]黃杜鵑等使用我國西部地區的數據進行實證分析,發現物流業的發展和經濟增長存在互動關系。[23]孫紅彥以山東省為例進行分析,發現現代物流發展與經濟增長之間互為因果,呈現出相互促進、共同發展的良好態勢。[24]

從以上文獻分析來看,目前國內外學者對物流發展與經濟增長之間的關系進行了大量的理論和驗證性研究,并認為物流發展可以促進社會分工深化,改善投資環境,有利于區域產業結構調整和優化,從而推動該地區經濟增長,而經濟增長又會拉動物流需求,促進物流發展。本文強調“不同經濟發展階段”和“不同區域”的物流發展與經濟增長之間的作用關系,并對所處經濟發展階段具有明顯差異的江蘇省蘇北、蘇中和蘇南三個區域的典型地區物流發展和經濟增長關系進行實證研究,結合江蘇統計年鑒區域經濟統計對蘇北、蘇中和蘇南的劃分(蘇北包括徐州、連云港、淮安、鹽城、宿遷,蘇中包括南通、揚州、泰州,蘇南包括南京、蘇州、無錫、常州、鎮江),選取徐州市作為蘇北的代表地區,南通市作為蘇中的代表地區,蘇州市作為蘇南的代表地區,以揭示江蘇省三個地區物流發展與經濟增長之間的關系。

三、研究設計

1.指標選取

(1)物流發展指標確定。物流是一個復雜的經濟現象,影響因素很多,迄今為止尚未建立統一的物流業指標體系。根據我國物流產業數據收集現狀,由于部分指標數據缺失及該指標體系尚未得到國家統計局認可,難以收集到完整的數據,因此無法全面衡量物流業,還只能用一個近似的指標來衡量物流產業的發展狀況。本文根據數據的可獲得性和統計口徑一致性等指標選取原則,采用物流的主要環節貨運量(VFT)來代表物流發展的水平,并用符號XZVFT表示徐州市物流貨運量,NTVFT表示南通市物流貨運量,SZVFT表示蘇州市物流貨運量。

(2)經濟增長指標確定。根據經濟增長最常用的指標國內生產總值(GDP),考慮到數據的可得性和有效性,選取國內生產總值作為衡量江蘇省三個地區的經濟增長指標,并用符號XZGDP表示徐州市經濟增長水平指標,NTGDP表示南通市經濟增長水平指標,SZGDP表示蘇州市經濟增長水平指標。

(3)其他指標確定。為了描述分析三個地區的經濟發展情況,選取了三個地區的人均GDP經濟指標,并分別用XZPJGDP、NTPJGDP和SZPJGDP表示。為了剔除價格因素的影響,還選取居民消費價格指數用以對GDP和人均GDP進行轉換處理。

2.數據來源與初步分析

本文所有數據(包括三個地區的貨運量(VFT)、國內生產總值(GDP)、人均 GDP、物價指數等數據)均來源于三個地區的統計年鑒,即徐州統計年鑒(1993~2011)、南通統計年鑒(1993~2011)、蘇州統計年鑒(1993~2011)和江蘇統計年鑒(1993~2011)。

為分析三個地區的經濟與物流發展情況,用Eviews 5.0計量經濟軟件統計描述分析結果。本文選取了三個地區的人均GDP,考慮到人均GDP指標均受到價格因素的影響,將其全部轉化為1978年不變價格進行分析。結果發現,徐州市、南通市和蘇州市經濟發展水平在1992年以前差距并不顯著,但之后差距逐漸拉大,逐年增大趨勢非常明顯,蘇南代表地區蘇州市人均GDP遠遠高于蘇中代表地區南通市,而蘇中南通市又比蘇北徐州市高。同時,三個地區的貨運量并沒有明顯差異,都有增長發展趨勢,并且蘇北的徐州市和蘇中的南通市物流貨運量自2008年起已超過蘇南蘇州市。

四、實證分析

1.數據處理

由于數據的自然對數變換不會改變變量的長期關系,并能使其趨勢線性化,消除時間序列中的異方差現象,所以對徐州市、南通市和蘇州市三個地區國內生產總值(XZGDP、NTGDP、SZGDP)和物流發展水平指標(XZVFT、NTVFT、SZVFT)值取自然對數,分別用 LXZGDP、LNTGDP、LSZGDP 和LXZVFT、LNTVFT、LSZVFT 表示,數據用 Eviews 5.0計量經濟軟件進行分析。結果表明,它們之間具有相同的變化趨勢,徐州市LXZVFT與LXZGDP相關系數為0.7131,南通市LNTVFT與LNTGDP相關系數為0.9589,蘇州市LSZVFT與LSZGDP相關系數為0.8537,三個地區物流貨運量與其GDP都有較強的相關性。

2.平穩性檢驗

依據時間序列數據所作的回歸分析大都隱含假定所依據的時間序列是平穩的,但是大多數時間序列是非平穩的,不滿足傳統的回歸分析對數據平穩性的要求,對非平穩序列進行直接回歸分析容易導致“偽回歸”,因此應對變量進行平穩性檢驗。一般認為,單位根檢驗法是目前很有效的一種序列檢驗工具,即所謂的ADF(Augmented Dickey-Fuller Test)檢驗方法。本文的平穩性檢驗,用Eviews 5.0計量經濟分析軟件,分別對LXZGDP、LNTGDP、LSZGDP 和 LXZVFT、LNTVFT、LSZVFT的ADF檢驗進行單位根檢驗。由于這些時間序列的均值都不為零,所以在進行檢驗時變量中至少應包括常數項,檢驗結果無論是包含常數項C,或者是包含常數項C和趨勢項T的ADF值都大于其臨界值,但差分檢驗結果表明,各時間序列LXZGDP(△2(LXZGDP)的ADF=-5.1099、臨界 值 5% 水 平 下 為 -3.7332)、LNTGDP(△2(LNTGDP)的ADF=-5.0447、臨界值5%水平下為-1.9644)、LSZGDP(△2LSZGDP 的 ADF=-4.9005、臨界值 5%水平下為-3.7332) 和 LXZVFT(△2(LXZVFT)的ADF=-6.7116、臨界值5%水平下為-1.9644)、LNTVFT(△2(LNTVFT)的ADF=-5.8955、臨 界 值 5% 水 平 下 為 -1.9662)、LSZVFT(△2(LSZVFT)的ADF=-4.3653臨界值5%水平下為-1.9684)都是二階單整。

3.協整檢驗

協整檢驗是對變量之間是否存在長期穩定關系進行的檢驗。協整理論認為,雖然一些經濟變量本身是非平穩序列,但它們的線性組合卻有可能是平穩的。由于三個地區物流發展與經濟增長都是二階非平穩時間序列,需要進一步進行協整檢驗。本文采用恩格爾—格蘭杰(Engle-Granger)方法即基于回歸殘差的協整檢驗。分別用最小二乘法對 LXZGDP和 LXZVFT、LNTGDP和 LNTVFT、LSZGDP和LSZVFT進行回歸分析,并用ADF檢驗方法分別檢驗殘差的平穩性,結果顯示,殘差項都是平穩序列,進而確定LXZGDP和LXZVFT、LNTGDP和 LNTVFT、LSZGDP和 LSZVFT之間分別存在協整關系。這說明1992~2010年這19年間,江蘇省蘇北代表地區徐州市、蘇中代表地區南通市和蘇南代表地區蘇州市的GDP和物流貨運量增長步伐是一致的,它們之間分別存在長期穩定的比例增長關系。

4.因果關系檢驗

前面結果證明,江蘇省蘇北、蘇中和蘇南三個區域代表地區的GDP與物流貨運量之間分別存在長期的穩定關系,下面對二者之間因果關系進行進一步探索。根據格蘭杰因果檢驗的原理,分別對三個代表地區的GDP和物流貨運量進行格蘭杰因果檢驗,結果表明:當滯后 1、2、3、4 期時,LXZVFT是LXZGDP的格蘭杰原因,即物流貨運量是經濟增長的格蘭杰原因,都不能接收LXZGDP是LXZVFT的格蘭杰原因;LSZGDP是LSZVFT的格蘭杰原因,即經濟增長是物流貨運量的格蘭杰原因;LNTGDP與LNTVFT互為因果關系。

從上述檢驗結果可知,在5%的顯著水平下,可以認為三個地區物流發展與經濟增長的格蘭杰因果關系;在經濟相對欠發達地區的徐州市,經濟增長與物流發展的關系是“物流發展推動經濟增長”;在經濟相對發達地區的蘇州市,經濟增長與物流發展的關系是“經濟增長需求拉動物流發展”;而在經濟發展居中的蘇中地區的南通市,經濟增長與物流發展的關系是“物流發展與經濟增長互動”。江蘇省三個地區的物流發展與經濟增長格蘭杰因果關系檢驗結果還表明,物流發展與經濟增長之間的關系隨著該地區現有經濟發展程度的不同而改變,在經濟相對欠發達地區應加大對物流產業的投入,主動促進物流業發展,以加快經濟增長速度,縮小與相對發達地區之間的差距。有部分學者認為,“物流與經濟互動關系”是一種平衡關系,是物流與經濟發展的最佳狀態,從本文的實證分析來看,蘇中的南通市物流與經濟關系處于相對平衡狀態,但不能說這種狀態是最佳狀態,因為在低水平下的平衡是影響經濟快速增長的一個頑癥,需要打破這種平衡,才能拉動或推動發展。

5.徐州市物流發展對經濟增長的貢獻

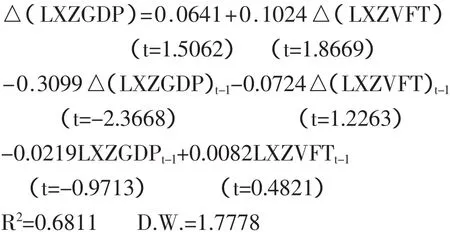

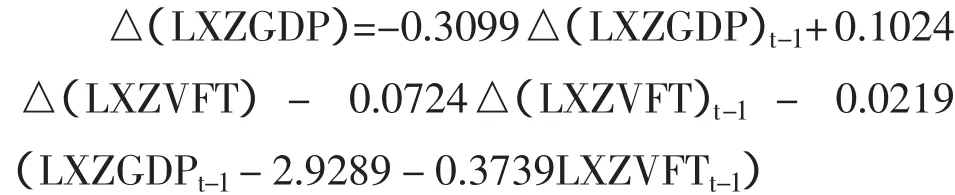

根據前面分析,在江蘇省經濟相對欠發達的蘇北徐州市,物流發展與經濟增長的關系是“物流推動經濟增長”,進一步檢驗徐州市物流發展對經濟增長的貢獻,建立徐州市GDP(LXZGDP)與物流貨運量(LXZVFT)的直接估計二階誤差修正模型:

轉換為標準二階誤差修正模型:

由此可見,徐州市物流發展對經濟增長的短期推動貢獻是10.24%,長期推動貢獻是37.39%。運用二階誤差修正模型進行分析,結果發現,自1992年以來,徐州市物流發展對經濟增長短期貢獻不太明顯,物流發展對經濟增長的貢獻具有明顯的滯后性,但物流發展對經濟增長長期貢獻大,這說明徐州市僅僅依靠物流產業來推動經濟增長,以縮小與蘇南差距的目標很難盡快實現,但從長遠來看,大力發展徐州市物流業對其經濟增長有持續效應,能夠逐步縮小江蘇省經濟的南北差距。

五、結論與建議

根據以上分析可以看出,在經濟相對欠發達地區的蘇北的徐州市,物流與經濟的關系是單向的格蘭杰因果關系,即物流發展是經濟增長的格蘭杰原因,符合“物流推動經濟論”,在經濟相對發達的蘇南的蘇州市,物流與經濟的關系也是單向的格蘭杰因果關系,但經濟增長是物流發展的格蘭杰原因,符合“經濟拉動物流論”,而在經濟發展程度居于蘇北和蘇南的蘇中南通市,物流與經濟的關系是雙向的格蘭杰因果關系,符合“物流與經濟互動論”。這也驗證了現有文獻的研究結果,但物流與經濟的關系會隨著經濟發達程度而改變,在經濟欠發達地區,物流起到推動經濟增長的作用,而在經濟發達地區,則是經濟增長拉動物流發展,在經濟發展程度居于其間時,二者處于相對平衡的狀態。

通過對徐州市物流發展和經濟增長的實證研究,發現徐州市物流發展對經濟增長的短期效果并不明顯,而對經濟長期增長具有顯著貢獻,說明物流發展對經濟增長具有滯后效應。在經濟相對欠發達的徐州市,只有持續加大對物流產業的投入力度,才能逐步縮小其與蘇南的經濟差距,最終實現蘇北、蘇中、蘇南區域經濟全面平衡發展和江蘇省全面小康的目標。

為此,本文針對經濟相對欠發達的蘇北的徐州市物流發展提出如下建議:

1.加強物流人力資源的開發、培養和引進

徐州市政府應出臺相關鼓勵政策,通過長期培養、短期培訓、學校培訓、在職培訓等多種方式,盡快從現有物流從業人員中培養出既有物流業務技能,又掌握物流專業理論知識的物流管理專業人才。同時,與徐州地區及全國著名高校合作培養物流管理專業人才,制定人才引進優惠政策,確實引進一批優秀物流專業人才。

2.變革管理體制

王之泰曾提出,物流業發展重在體制變革和進步。[25]變革要求最緊迫的是國家宏觀物流管理體制,但徐州市可以充分利用國家宏觀體制,結合自身物流發展優勢,率先優化管理體制,實現統一規劃、統一管理。

3.建設物流發展平臺

物流平臺是對物流運作起承載和支持作用、以工程和管理為主的環境和條件系統,是現代物流運作的基礎,是決定物流發展水平的重要因素。王之泰提出“物流發展,平臺先行”,誰先建設好物流發展平臺,誰就打好了物流發展的基礎。[26]物流平臺建議是我國物流業發展的薄弱環節,徐州市在物流平臺建設方面應爭取領先。

4.加快完善物流園區

徐州市應充分利用國家發展物流業的優惠政策,加快物流園區工程規劃與建設,在土地利用、城市總體規劃和資金投入等方面給予適當傾斜,統籌規劃,建設一批布局合理、資源結構合理的綜合性物流園區。

*本文系江蘇省高校哲學社會科學基金項目“淮海地區物流中心績效評價與對策研究”(項目編號:2010SJD630032)、江蘇師范大學博士學位教師科研支持項目“物流園區運營績效比較評價與創新路徑研究”(項目編號:10XWR07)的階段性成果。

[1]Lei Ding.Telecommunications Infrastructure and Regional Economic Development in China[D].George:George Mason University,2005.

[2]Jara Diaz.The Effect of Using Aggregated Output in the Economic Analysis of Cargo Handling Operations[M].New York:Physica-Verlag HD,2000:97-109.

[3]Mirjam Iding,Remmelt Thijs,Bart Kuipers.The Relation between Economic Zone and Logistics[J].TNO Imo Report,2001(12):166-195.

[4]Carruthers R,Bajpai J N,Hummels D.Trade and logistics:An East Asian Perspective[C].Washington DC:The World Bank,2003:117-138.

[5]Goran Persson,Helge Virum.Growth Strategies for Logistics Service Providers:A Case Study[J].The International Journal of Logistics Management,2004(12):85-104.

[6]Nguyen,Tongzon.Trade-Logistics Nexus:Australia’s Trade with China and the Implications for the Australian Logistics Sector[C]//IAME Conference Proceeding,Dalian,China:2008:1-20.

[7]王之泰.西部開發物流先行[J].協商論壇,2000(6):4-5.

[8]譚清美,馮凌云,葛云.物流能力對區域經濟的貢獻研究[J].現代經濟探討,2003(8):22-24.

[9]劉湖.物流產業對經濟發展的貢獻及對其他產業的支撐[J].寧夏社會科學,2006(9):40-43.

[10]蔡定萍.現代物流業與國民經濟發展關系的統計分析[J].中國物流與采購,2006(22):74-75.

[11]高闊,甘筱青,阮陸寧.現代物流與經濟增長的動態計量經濟學分析[J].時代金融,2007(4):24-26.

[12]鄭慕強.區域物流能力與經濟增長關系的實證研究——以廣東為例[J].創新,2009(7):5-8.

[13]張紅波,彭淼.現代物流與區域經濟增長關系的實證研究[J].工業工程與管理,2009(1):122-126.

[14]孫敬水,黃蕾.物流產業與經濟增長實證研究——以浙江為例[J].工業技術經濟,2009(1):53-59.

[15]楊志梁,張雷,程曉凌.區域物流與區域經濟增長的互動關系研究[J].北京交通大學學報(社會科學版),2009(1):38-40.

[16]覃儒展,唐賢健,李天華.廣西物流與經濟增長關系[J].廣西科學院學報,2010(1):17-18.

[17]蘇為華,戴賢榮.浙江省區域物流增量與GDP增量關系的計量分析[J].商業經濟與管理,2006(7):22-25.

[18]李松慶.廣東物流產業與經濟增長的互動關系分析[J].工業工程,2010(3):56-60.

[19]張文杰.區域經濟發展與現代物流[J].中國流通經濟,2002(1):12-14.

[20]劉明菲,李蘭.區域物流與區域經濟互動作用機理分析[J].工業技術經濟,2004(3):40-43.

[21]劉南,李燕.現代物流與經濟增長的關系研究——基于浙江省的實證分析[J].管理工程學報,2007(1):151-153.

[22]黃磊.物流產業與區域經濟增長的互動性——以江蘇省為例[J].中國礦業大學學報(社會科學版),2007(4):70-74.

[23]黃杜鵑,龔超.西部地區物流業對經濟增長的經驗分析[J].物流科技,2008(9):79-82.

[24]孫紅彥.現代物流與經濟增長的關系研究——基于山東省的實證分析[J].山東電力高等專科學校學報,2009(1):23-26.

[25]王之泰.物流業發展重在體制變革和技術進步[J].物流技術,2010(3):26-28.

[26]王之泰.物流平臺研究:發展專用物流平臺[J].中國流通經濟,2010(11):24-27.