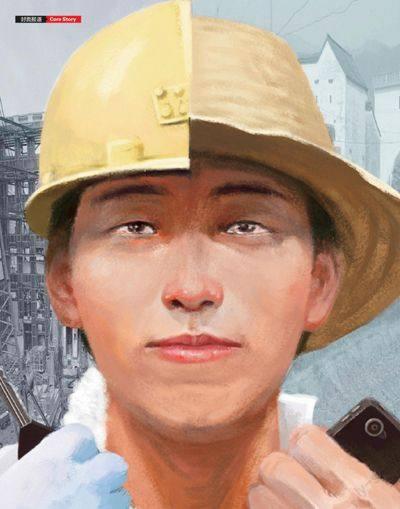

新工人,怎么辦

中國工業化成就的最大功勞理應屬于中國工人。3年前,中國工人被美國《時代》雜志評選為年度人物,4位女工作為他們的代表登上了這本雜志的封面。

這種籠統的表述方式無助于理解中國工人問題的復雜性。新中國的前后兩個30年經歷了兩種不同的生產方式,“工人”一詞的內涵也發生了巨大的變化。為了使討論更加深入,很多學者引入了“新工人”這個概念,但這一概念尚未規范化。為了討論的方便,本專題采取了狹義的“新工人”概念,即通常所說的農民工。

用“新工人”取代農民工,并非簡單的文字游戲,而是為了揭示在社會條件發生轉變的情況下全社會面臨的新課題。

農民工是中國獨有的勞動用工方式,它在特定的一段歷史時期起到了消化農村剩余勞動力,以低成本支持工業化發展的作用。在改革開放的早期,農民工是一批將外出務工作為副業的農村人口,由外出務工而帶來的財富轉移在一定程度上起到了平衡城鄉差距的作用。

但是,這種情況隨著農民工群體的代際更替發生了變化,“80后”、“90后”的新一代農民工客觀上已經無法回到農村。在這個意義上,他們不再是“農民工”,只能是工人,他們的最終歸屬不再是農村,只能是城市。然而,中國的工業化、城市化戰略沒有及時回應這個轉變,滯后的收入分配方式不能支持他們融入城市。

稱他們為“新工人”,淡化農民工稱謂,是為了打消那種他們會如同上一輩那樣“招之即來,揮之即去”的幻想,是為了提示調整發展策略以便能讓他們在城市落地生根、獲得有尊嚴的人的生活的緊迫性,是為了全社會不至于忽視這個寂靜無聲的龐大人群的存在。他們與父輩是不同的,他們受教育程度更高,對世界有著自己的看法,一旦他們開始說話,每個人都必須傾聽。

如何看待這數以億萬計的懸于城鄉之間的群體及應對其連帶的社會問題,是新的政治周期之內需要應考的難題之一。

策劃| 李北方統籌|楊 軍