從緊貨幣政策“助漲殺跌”陷阱的成因及其治理

中共青島市委黨校經濟學教研部 程國有

從緊貨幣政策“助漲殺跌”陷阱的成因及其治理

中共青島市委黨校經濟學教研部 程國有

在通貨膨脹剛出現不久,通常采用從緊貨幣政策,從緊的貨幣政策實施初期,不僅沒有阻止物價上漲和流動性過剩,反而掉進“助漲殺跌”陷阱,根源在于從緊貨幣政策初期會加劇供求矛盾、加劇成本上升、加劇熱錢注入,導致物價越調越高的局面,一年左右之后,則開始出現大批企業關門倒閉破產和物價下降互動發展,經濟增長呈現下滑態勢。解決的路徑不是把重點放在貨幣調控,而是放在商品供給調控上。

貨幣政策 助漲殺跌 供給調控

在通貨膨脹剛啟動不久,通常采用從緊貨幣政策,從緊的貨幣政策實施初期,不僅沒有阻止物價上漲和流動性過剩,反而掉進“助漲殺跌”陷阱,根源在于從緊貨幣政策初期會加劇供求矛盾、加劇成本上升、加劇熱錢注入,導致物價越調越高,一年左右則開始出現大批企業關門倒閉破產和物價下降互動發展。解決的根本之道不是把重點放在貨幣調控,而是放在商品供給調控上。

一、從緊貨幣政策:治通貨膨脹卻陷入“助漲殺跌”陷阱

歷史反復證明,在通貨膨脹剛啟動不久,通常采用從緊貨幣政策,從緊貨幣政策目的是治理通貨膨脹,而實際卻陷入“助漲殺跌”的陷阱。所謂“助漲殺跌”陷阱是指在實施從緊貨幣政策初期往往會加速物價上漲,在實施從緊貨幣政策半年至1年的后期往往會出現物價加速下跌,同時大批企業關門倒閉破產,最后出現與實施從緊貨幣政策目標完全相反的現象。歷史反復證明,我國幾次從緊貨幣政策都出現了“助漲殺跌”的陷阱。

(一)1993年—1997年從緊貨幣政策的 “助漲殺跌”陷阱。1993年1月通貨膨脹率(CPI)達到10.3%,5月達到14%,于是人民銀行于1993年5月15日與7月 11日兩次將一年期存款利率由 7.56%上調到10.98%,其后物價一路上漲,到1994年10月通貨膨脹率(CPI)達到27.7%的歷史高位,即1993年全年通貨膨脹率為14.7%,而1994年通貨膨脹率達到24.1%,出現了越加息物價越漲的現象。加息一年多之后的1994年11月開始,通貨膨脹率(CPI)出現了下滑的趨勢,1995年為17.1%,1996年為8.3%,1997年2.8%,恢復到正常水平,然而伴隨著物價下降的過程,我國經濟出現了鄉鎮企業大規模倒閉破產,地縣國有企業大規模虧損和大規模改制重組,大批企業倒閉破產、大批工人下崗失業。隨后,1997年—1998年則迎來了東南亞金融危機。

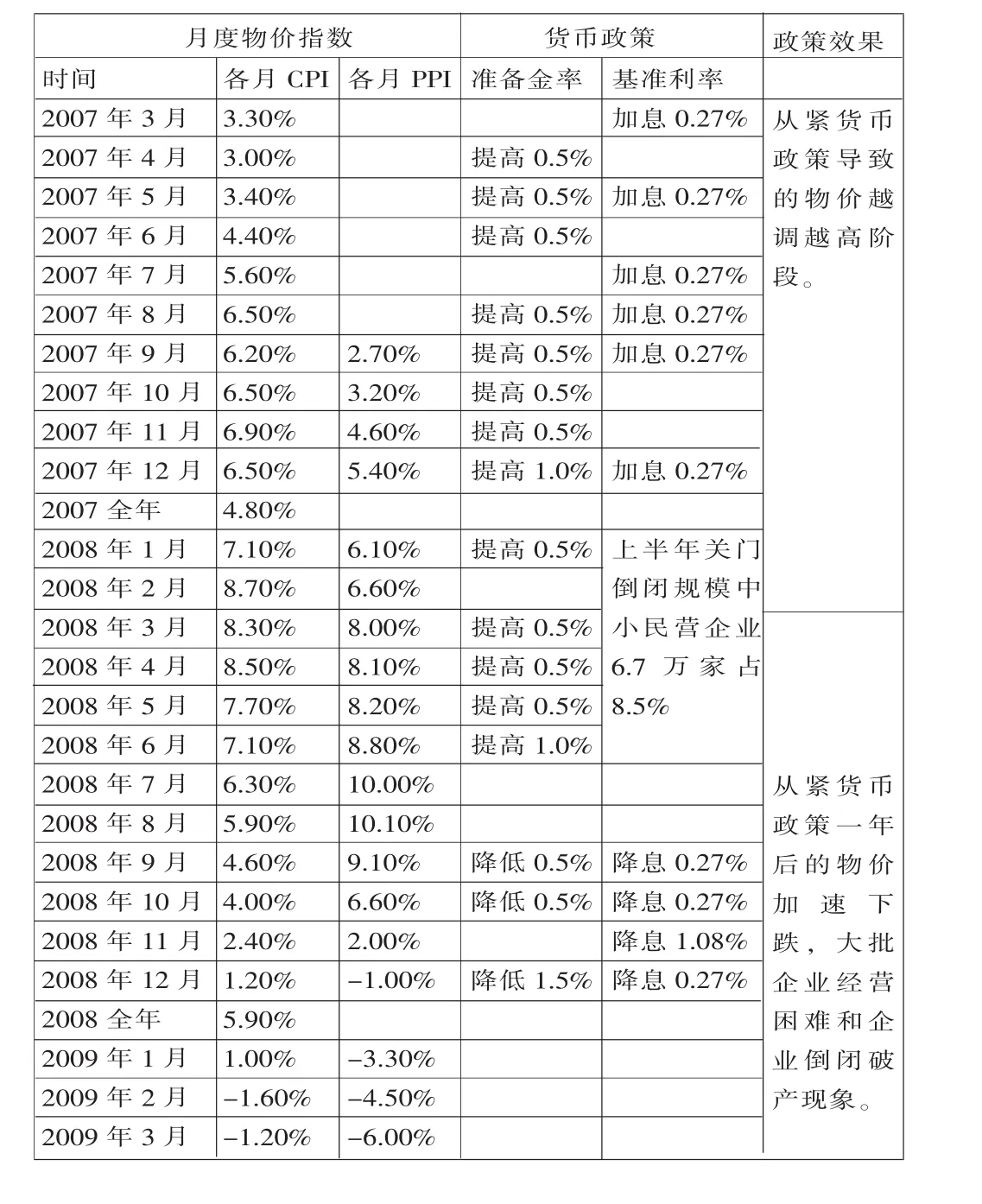

表1 2007—2009年月度物價指數及貨幣政策走勢

(二)2007年—2009年從緊貨幣政策的 “助漲殺跌”陷阱。2007年3月通貨膨脹率(CPI)達到3.3%,于是人民銀行開始了新一輪緊縮貨幣政策,從2007年3月到2007年12月,人民銀行5次將一年期存款利率由原來2.52%提高到4.14%,從2007年1月到2008年6月,人民銀行連續15次提高存款準備金率,由9%提高到17.5%。盡管初衷是治理通貨膨脹,然而事實正好相反,通貨膨脹率(CPI)由2007年3月的3.3%一路上漲到2008年2月的最高峰8.7%,在人民銀行不斷加息和提高準備金率一年后的2008年3月以后,通貨膨脹率(CPI)終于開始下降,然而在通貨膨脹率下降過程中,2008年上半年,中國尤其是沿海地區出現了大規模的中小民營企業閉門倒閉破產局面。再之后,2008年10月則暴發了席卷全球的國際金融危機,經濟出現了全面衰退。

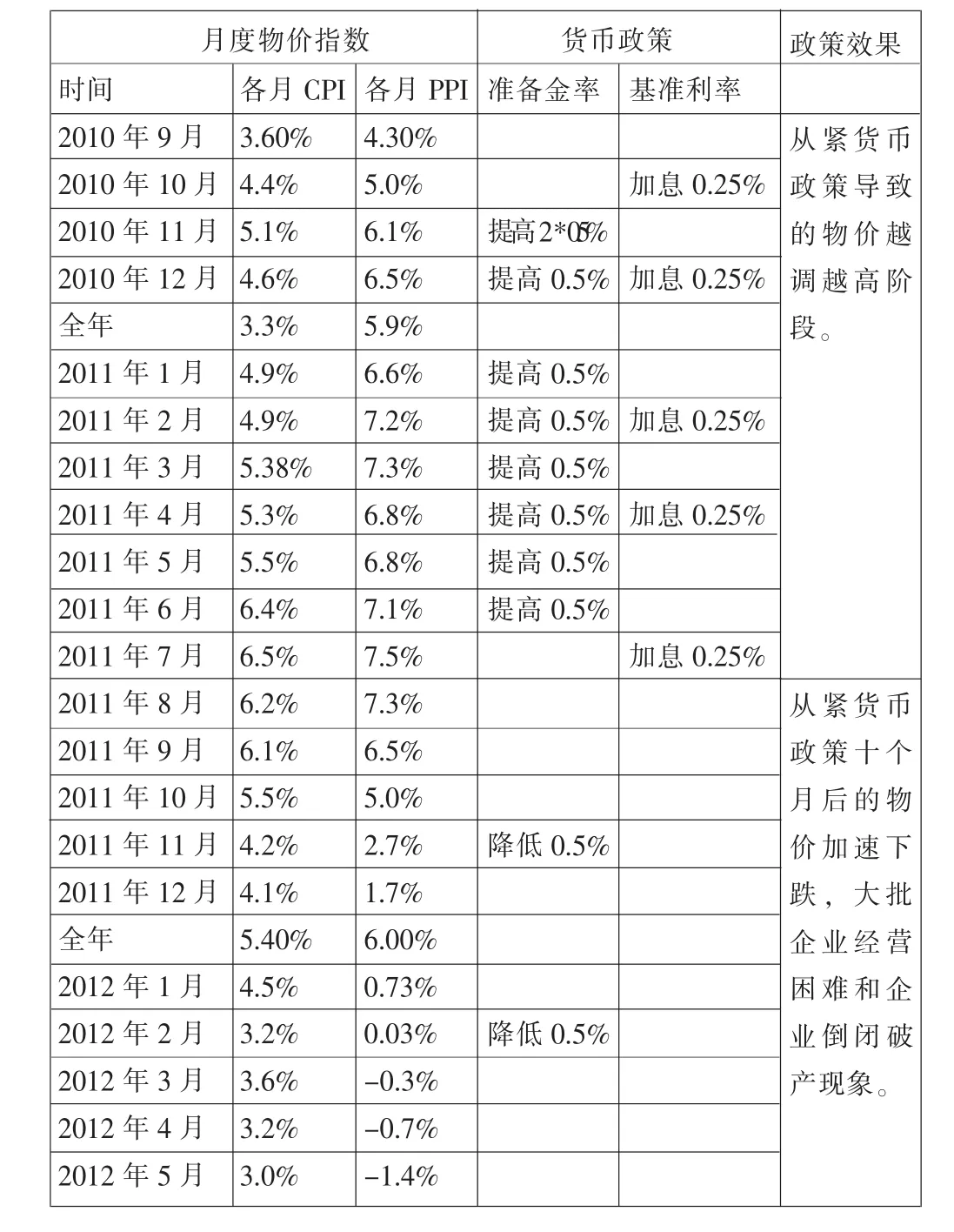

(三)2010年—2012年從緊貨幣政策的 “助漲殺跌”陷阱。2010年10月通貨膨脹率(CPI)達到4.4%,于是人民銀行再次啟示了新一輪緊縮貨幣政策,從2010年10月到2011年7月,人民銀行已經啟動了5次將一年期存款利率由原來2.25%提高到3.50%,一年期貸款利率由原來5.31%提高到6.56%,9次將大型金融機構存款資金準備金率由原來17%提高到21.5%。盡管初衷是治理通貨膨脹,然而事與愿違,通貨膨脹率(CPI)由2010年10月的4.4%一路上漲到2011年4月的5.4%,5月的5.3%,7月達到最高峰的6.5%。之后歐洲債務危機進一步深化發展,國內通貨膨脹(CPI)開始出現逐漸下滑的趨勢。同時,伴隨著物價逐漸下滑,大批中小民營企業經營困難和一部分倒閉破產再次出現,去年年底和今年上半年經濟增長呈現明顯下行態勢。

表2 2010—2012年月度物價指數及貨幣政策走勢

二、從緊貨幣政策總是陷入“助漲殺跌”政策困境的成因

在通貨膨脹剛啟動不久,通常采用從緊貨幣政策,從緊的貨幣政策主要目的就是要遏制物價上漲勢頭,緣何不僅沒有阻止物價上漲,反而物價上漲愈演愈烈,之后一旦物價下滑,也會呈現愈演愈烈的趨勢,并且伴有大批企業困難和倒閉破產的出現。出現這種情況的原因有四:

(一)從緊貨幣政策實施初期會加劇供求矛盾。從緊貨幣政策主要通過加息、提高存款準備金率甚至通過行政手段控制信貸規模以減少貸款需求,初衷是為了遏制需求,而實際上對居民消費需求的影響力相對有限,但對生產企業的生產會起到迅速的遏制作用,反而減少供給,加劇供求矛盾,進而引發物價更加猛烈的上漲,這正是緊縮政策初期物價不降反升的根本原因。本來通貨膨脹就是因為社會需求旺盛而供應相對不足,由于從緊貨幣政策實施初期絕大多數企業都還在繼續經營,企業要給工人發工資保持消費需求暫時不會萎縮,但是,企業會因不斷提高準備金率和提高利率導致貸款難度增大和貸款成本提高,逐漸減少生產,供應減少,進而導致社會供求矛盾加劇,于是,物價開始繼續上漲。接著人民銀行繼續提高準備金率和利率,繼續促使企業減少生產,減少供應,供求矛盾繼續惡化,物價繼續上漲。

(二)從緊貨幣政策實施初期會加劇成本上升。從緊的貨幣政策除了遏制社會商品供給的增長外,還會逐漸提高企業原材料成本和融資貸款成本,形成成本推進型的通貨膨脹。無論是1993、1994年通貨膨脹還是2007、2008年通貨膨脹甚至2010、2011年通貨膨脹,都伴隨著房地產、原材料、燃料、動力等基礎產品價格的持續上漲,再加上融資成本的上升。如2007年原材料、燃料、動力購進價格上漲4.4%,農產品生產價格上漲18.5%,70個大中城市房屋銷售價格上漲7.6%,其中新建商品住宅價格上漲8.2%。如2011年上半年,工業生產者購進價格上漲10.3%,其中,有色金屬材料類價格上漲14.3%,燃料動力類價格上漲10.5%,黑色金屬材料類價格上漲12.2%,化工原料類價格上漲11.9%。成本不斷上升最終形成成本推進型物價上漲。

(三)從緊貨幣政策實施初期會加劇熱錢流入。如果在封閉經濟環境下,從緊的貨幣政策對于控制流動性過剩、預防經濟過熱和遏制通貨膨脹具有重要作用,是解決封閉經濟發展不平衡問題的重要貨幣手段之一。但是,今天的中國經濟是開放的經濟,從緊貨幣政策實施初期會加劇國際熱錢流入,造成人民幣流動性過剩,加劇物價上漲。從緊貨幣政策的最主要手段之一是提高利率,并且預期利率還將進一步上升,這樣就使中國成為全球資本追逐的“洼地”,助長更多國際套利游資流入速度和流入量,這樣不僅不能有效抑制貨幣供應量增長,節制流動性過剩,遏制信貸貨幣擴張,反而可能加劇通貨膨脹、經濟過熱和資產泡沫化,使從緊貨幣政策走向與其控制目標相反的結局。

(四)從緊貨幣政策實施后期會出現企業倒閉物價下降。從緊貨幣政策經歷一年左右,往往會出現大量企業關門倒閉和物價下降的情況。如1995年—1997年大批鄉鎮企業、中小企業大規模倒閉破產及國有企業經營困境,同時伴隨大量職工下崗失業發生。2008年和2009年初同樣的情況再次出現。2011年底和2012年上半年,我國再次出現物價加速下行,經濟增長下滑,大批企業經營困難和部分企業倒閉破產。原因是從緊縮貨幣政策實施一年左右以后,終于有一批企業因為成本上升和融資困難出現關門倒閉破產,這時大量工人失業,企業不用發工資,消費需求開始萎縮,企業不用購買機器設備原材料,生產資料需求開始萎縮,這時物價開始逐漸回落甚至下降。

三、如何化解從緊貨幣政策帶來“助漲殺跌”政策困境

解決當前中國物價上漲及流動性過剩問題,重點不應當從利息和存款準備金著手,而應當從消除產生物價上漲的根源入手,具體來說,應當從以增加商品供給和減少外匯流入等方面進行政策調整。

(一)調整進出口政策,緩解國內供求矛盾。針對長期外貿順差帶來的流動性問題,要積極擴大進口,尤其是增加資源產品和高新技術產品進口,發揮進口在增加國內供應、抑制物價方面的作用。政府部門要完善進口稅收政策,綜合運用關稅調節、金融支持等經濟手段,繼續降低國內短缺的資源性產品的進口關稅,重點鼓勵擴大重大裝備、先進技術、關鍵設備及零部件和國內短缺重要資源型商品進口,促進資源進口多元化,從而有效增加國內商品供給。調整出口貿易政策,主要是逐步降低甚至取消出口退稅,完善加工貿易政策,限制高污染、高能耗和資源型產品出口,促進產業升級和出口產品結構調整,緩解國內供應不足、物價上漲的問題。繼續加大自主創新和產業核心競爭力的培育,扶持自有品牌產品出口;提高對外貿易的技術溢出和產業帶動效應,推動出口產品在國內向上下游延伸。培育對外貿易的新增長極,包括具備國際競爭優勢并符合新型工業化方向的重點產業產品出口,以及發展有國際競爭力的軟件、運輸、金融等現代服務業產品出口,也是調整外貿出口政策的重要內容。

(二)調整利用外資政策,減少非正常外資。針對外資利用人民幣升值預期及加息可能出現的套利性流入,加劇人民幣的流動性過剩問題,要調整利用外資政策。一是要調整外資對資源的消耗政策。對高耗能、高污染、消耗資源比較多的外資企業,不但要降低或取消出口退稅,有些還要征收出口稅。目前,中國外貿出口構成中,約50%以上是外資企業,調整出口退稅,實際上是對資源、環境壓力過大的外貿順差過大的調控。二是要調整對外資的稅收政策。對外資企業與國內企業實行統一的稅收政策,實現內外資企業的公平競爭。《中華人民共和國企業所得稅法》已經將內外資企業所得稅統一為25%,無疑有助于實現公平競爭,也有助于遏制部分非正常外資的進入,緩解人民幣流動性過剩問題。三是調整外資的產業結構政策。要以引進先進技術、先進管理和海外智力為重點,著力提升利用外資的產業層次和技術水平,積極擴大先進制造業和現代服務業利用外資。

(三)調整產業競爭政策,限制壟斷勢力發展。近年來,我國基礎能源和原材料領域價格持續上漲,原因是我國原材料、燃料、動力主要由國有壟斷企業提供,其價格上漲為各領域之最,除了需求原因外,主要源于它們的壟斷。并且基礎原材料、燃料、動力價格的上漲幾乎加大所有生產領域的生產成本,成為當前我國成本推進型通貨膨脹的直接原因。因此,要從根本上解決通貨膨脹問題,就必須盡快打破國有企業在基礎原材料、燃料、動力等領域的壟斷局面。為此,國家應當盡快制定和出臺反壟斷法,引進和推動基礎原材料、燃料、動力領域和其他公共基礎領域的改革,拆分部分過度壟斷的國有企業,組建和引進新的行業競爭者,打破壟斷利益集團在某些領域的完全壟斷局面。

(四)調整對外開放政策,實施“走出去”戰略。針對外匯儲備過多造成流動性過剩的問題,要通過調整對外開放政策,鼓勵國內企業實施“走出去”戰略,推動我國企業在世界范圍內參與國際分工,利用國際資源和國際市場更好地為國內經濟服務。企業走向世界還可以直接化解我國外匯儲備過多造成的流動性過剩問題。除了制訂鼓勵企業開展境外加工貿易類投資和中國企業帶資承包國外工程的有關政策和措施,通過多雙邊機制解除對外投資合作障礙、維護我國企業合法權益等之外,還要充分利用我國過多的外匯儲備,建立外匯投資公司,鼓勵國內銀行聯合在境外設立銀行或分支機構,將部分外匯轉化為支持國內企業“走出去”的金融力量。

(五)實施供應學派有關刺激生產增加供應的宏觀經濟政策。上世紀八十年代以來,美國和西方發達國家每一次經濟衰退都是通過大規模減稅刺激來解決。當前我國物價上漲和流動性過剩說到底還是生產水平不能滿足人民日益增長的需要,即供應相對需求不足的問題。因此,解決中國宏觀經濟問題的當務之急是要刺激生產、增加供應,緩解供求矛盾,既可以遏制通貨膨脹,又促進經濟更好更快發展。具體來說,一是要進行大規模的減稅,扶持企業發展生產,保障供給增加;二是要大力發展民營經濟,打破各經濟領域尤其是基礎領域的壟斷。

鄭傳玉.2008.從緊貨幣政策下的貨幣政策傳導工作研究.理論觀察,6。