內蒙古文化產業發展現狀分析及對策研究

楊文蘭

內蒙古文化資源豐富,有發展文化產業的基礎,但受體制、資金及對文化資源的深度挖掘等方面的制約,使內蒙古文化產業規模小、在GDP中占比低。到十一五時期末,我區文化經濟總量才達到150億元,占GDP的比重僅為1.31%,距離成為支柱產業的發展目標還很遠。

一、內蒙古文化產業發展的基礎

(一)源遠流長的歷史文化資源

草原文化作為中華文化三大淵源之一,世界文明重要組成部分,以其悠久的歷史、獨特的自然風光不僅吸引了世界各地的旅游者旅游觀光,也成為影視、文學創作的不竭的資源,《東歸英雄傳》、《一代天驕成吉思汗》、《天上草原》等系列影片的拍攝與放映,在全國掀起了一場草原風,其中《一代天驕成吉思汗》還獲得了費城國際電影節金獎,使內蒙古電影登上了國際領獎的舞臺。草原文化內涵豐富,具有深度挖掘的價值,是內蒙古自治區發展文化產業的基礎。

另外,紅山文化、大窯文化及河套文化也都以鮮明的地區特色及深厚的文化內涵,成為各地區提升城市文化品味、打造文化名城、形成特色文化城市的基礎。

(二)地方特色濃郁的傳統文化藝術

文化源于歷史、藝術來源于生活。蒙古族這個騎在馬背上的少數民族,在人類歷史的長河中,以其獨特的生活方式及思維方式,創造了燦爛的文明,為人類社會留下了寶貴的精神財富。

民族音樂、舞蹈。蒙古族能歌善舞,音樂和舞蹈是蒙古族民間藝術的主要內容,音樂中如蒙古長調、呼麥、馬頭琴、潮爾道、古如歌、爬山調及四胡音樂等被列入非物質文化遺產國家級項目。舞蹈中如安代舞、筷子舞、盅碗舞、盤子舞等享譽國內外。

剪紙藝術。具有草原文化與中原文化雙重特點的和林格爾縣的剪紙藝術,早已走出了區門和國門,并在國內外剪紙作品大賽中頻頻獲獎,和林格爾縣也在2006年8月舉辦的第二屆國際藝術節上被東西方藝術家協會授予“國際民間剪紙藝術之鄉”的稱號。

二人臺。內蒙古的二人臺是蒙漢民間藝術交流及不斷融合的結果,它根植于人民群眾之中,題材選擇始終是那些生活在社會最底層的勞苦大眾,反映的是他們的生存現狀,表達的是他們的思想感情和精神追求,很受百姓的歡迎。

(三)異彩紛呈的文化旅游資源

內蒙古歷史悠久、地域廣闊、不僅有原生態的草原旅游、沙漠旅游、民俗旅游、邊境旅游;還有依托歷史故事、自然資源研發出的文化龍旅游項目,如昭君文化節、阿拉善盟的國際胡楊節、通遼的賽馬節、呼倫貝爾的冰雪節以及鄂爾多斯的國際文化節等;更有赤峰及阿拉善的自然資源與現代工藝完美結合的賞石文化旅游,赤峰市的巴林石年貿易額達3億元,阿拉善奇石年貿易額達1億元,并建立起了全國最大的奇石文化旅游城。

(四)文化與商業交融的平臺

表現在文化活動中蘊涵著商業價值以及商業活動中滲透著的文化內涵。在內蒙古最典型的就是那達慕與大盛魁商會。

1.那達慕大會。蒙古族文化傳統的重要載體,是草原文化、經濟和信息的盛大交合。那達慕最初就是基于商品交換的需要,因草原上牧民居住分散,交換生活用品成為一種必須。后來逐漸出現了以出售牧民特產的攤位,但交易范圍有限,交易額較小。目前,內蒙古依托古老的草原文明及傳統的博克、賽馬、射箭等競技項目,使傳統項目煥發出新的商機。

2.大盛魁商會。2012年11月2號內蒙古地區首個文化產業創意園——大盛魁總號在首府開園。該園依托“大盛魁”和“重走茶葉之路”兩個文化項目而建立,園內包括驛站、博物館、書畫苑、古戲臺、茶樓等,使古老的商號蘊涵了更深的文化內涵。

二、內蒙古文化產業發展現狀

文化產業發展備受關注的今天,內蒙古文化產業在我區各族人民的共同努力下,文化產業的各個方面都獲得了快速發展。

(一)公共文化服務體系逐步完善

截止到2011年末全區有藝術事業機構155個,從業人員6461人,比上年增長4.3%;藝術表演團體123個,其中烏蘭牧騎75個。現擁有文化館103座,公共圖書館113座,博物館56座,檔案館146座,已開放各類檔案175萬卷。全區擁有廣播電臺13座,中短波廣播發射臺和轉播臺57座,廣播人口覆蓋率97.4%;擁有電視臺14座,全部電視轉播發射臺1268座,電視人口覆蓋率96.2%;年末全區有線電視用戶317.25萬戶,比上年增長1.1%。自治區和盟市兩級全年出版報紙27050萬份,其中蒙文版940.8萬份;出版各類期刊1437萬冊,其中蒙文版142.1萬冊;出版圖書6069萬冊,其中蒙文版1146萬冊。

(二)文化體制改革初見成效

自治區在不斷加強文化公共服務體系建立的同時,文化體制改革也取得了明顯的成效。

1.文化產業集團逐步興起。文化體制改革至今,涌現出了一批文化產業集團,如內蒙古新華發行集團股份有限公司、內蒙古日報傳媒集團、內蒙古出版集團有限責任公司、內蒙古電影集團有限責任公司、內蒙古廣播電視信息網絡有限公司、大盛魁文化創意集團、鄂爾多斯文化創意產業集團等相繼成立。通過市場化運作,效果非常顯現。

以內蒙古日報傳媒集團為例,掛牌成立于2008年12月29日,從黨報社到傳媒集團,內蒙古日報社完成了從事業單位到企業單位、從報業跨入傳媒、從報社跨入集團的三級跳。可以說通過文化產業的市場化運作,才能使內蒙古真正由文化事業階段過度到了文化產業階段。目前,該集團已擁有8報2刊、2個網站、1個多媒體閱報欄公司、2種手機報、1個呼叫平臺、11個經營公司。

2.文化品牌效應正在顯現。“品牌”是衡量產業發展的重要指標,近年來,內蒙古依托草原文化資源,形成了獨具我區特色的草原文化品牌,培育了一批地域特色、民族特色鮮明的文化、節慶活動品牌。

另外,文化產業集團經過幾年的發展,也培育出了符合自身產業發展特點的品牌。如《內蒙古日報》入圍2011—2012中國品牌媒體百強黨報品牌10強。內蒙古日報傳媒集團旗下的《北方新報》也憑借在品牌戰略、品牌建設和品牌運營等方面所取得的成績,入圍2011—2012中國品牌媒體百強都市報品牌競爭力10強。

3.涌現出了一批影視精品。我區第一部市場化運作的電影是拍攝于1985年的《月光下的小屋》,獲得了印度第四屆國際兒童節最佳故事片獎及文化部1985年度優秀影片獎。之后,我區涌現出了《一代天驕成吉思汗》、《東歸英雄傳》、《天上草原》等一批文化精品,使我區文化產品走出了區門、走向了國際市場。

另外,由內蒙古新思路文化藝術發展有限公司創作的《原生態阿希達組合》被列入了2011-2012年度國家文化出口重點項目目錄,而內蒙古廣播電視信息網絡有限公司及內蒙古東聯影視動漫科技有限責任公司共同被列入2011-2012年度國家文化出口重點企業目錄,說明我們文化產業發展具有了一定的國際競爭能力。

(三)文化產業蓬勃發展

依托我區豐富的文化資源,在市場化運作基礎上,文化產業的發展呈現出蓬勃發展的勢頭。旅游業、會展業、影視業、出版業等為我區文化產業發展的主力。

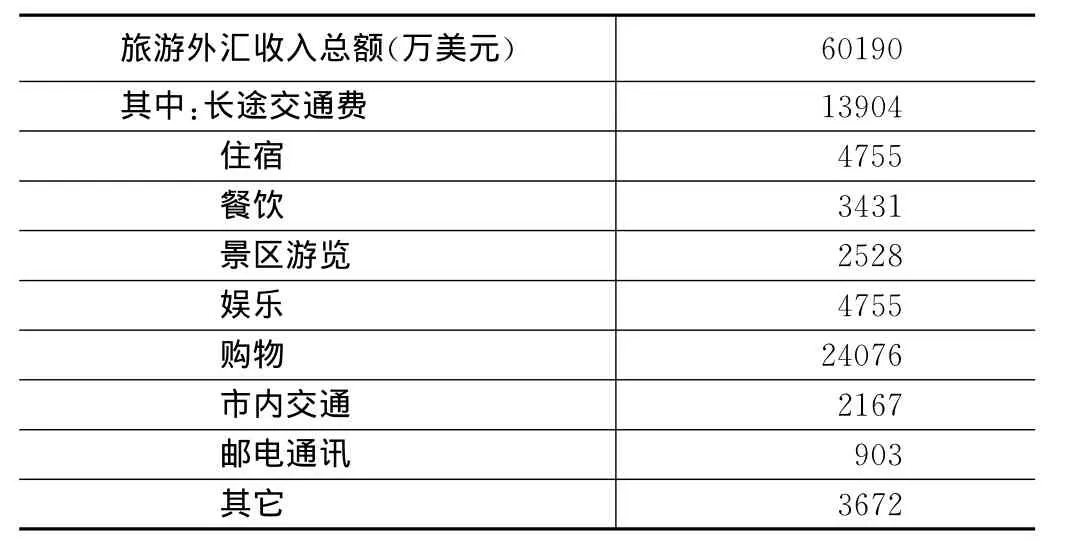

以旅游業為例。近年來,我區因地理位置優越、旅游資源豐富,使旅游業呈現出良好的發展態勢。旅游業的發展帶動了住宿、餐飲、娛樂、觀光、交通運輸等行業的相應的發展,在增加就業、促進第三產業發展方面意義重大。以2010年數據為例。見下表:

2010年入境旅游收入

三、內蒙古文化產業發展中存在的問題

內蒙古是一個文化資源大省,但卻是一個文化產業小省,雖然文化產業發展蒸蒸日上,但目前,在文化產業發展的各個層面都與文化大省有著較大的差距。

(一)文化產業產值低,占比小

一直以來,內蒙古發展主要依賴資源的消耗來拉動經濟發展的傳統發展模式,而文化產業對經濟發展的貢獻度較低。不僅低于國際水平,也遠遠低于我國的平均水平。以文化產業占GDP的比重來衡量。美國的文化產業占整個GDP的25%,英國占比11%,我國平均約占2.6%,國內一些發達省市,如北京、上海、廣東等文化產業占地區生產總值的比重都超過5%,有的已達到7%,文化產業已成這些地區的支柱產業。而內蒙古到十一五末,文化經濟總量才達到150億元,占GDP的比重僅為1.31%。在十二五發展規劃中,文化產業總額要達到1000億元,占GDP的比重要提高到4%,文化產業發展成為內蒙古國民經濟的重要產業。

(二)對文化資源深度挖掘不夠

內蒙古文化資源豐富,許多自然景觀有著深厚的文化內涵,比如額濟納旗的胡楊節,在金色的10月,千姿百態的胡楊吸引了國內外游客到額濟納旗旅游觀光,其美麗令人嘆服,但更讓人嘆服的應該是其“生一千年不死,死一千年不倒,倒一千年不朽”的精神品質,無論生活環境如何惡劣,胡楊以其頑強的生命力與自然抗爭,創造了沙漠中一個又一個奇跡,這正是我們目前所要追求的一種精神品質。但就目前額濟納旗的胡楊節而言,深度挖掘不夠,僅靠自然景觀,短時間內涌入了額濟納旗不能承受的旅游人群,造成了餐飲、住宿等方面困難,但胡楊節過后,一年大部分時間資源都在閑置。在這點上,呼倫貝爾的做法值得借鑒。呼倫貝爾根據草原一年景色不同,推出了紅色呼倫貝爾、綠色呼倫貝爾、金色呼倫貝爾以及銀色呼倫貝爾,呼倫貝爾是一個品牌、是一張名片,從此把呼倫貝爾推向世人面前。但對于內蒙古而言,許多自然景觀并沒有深度挖掘。

(三)傳統文化藝術產業化程度低

在內蒙古有許多傳統的文化藝術比如剪紙、二人臺等,因其取材多為老百姓的生產生活,散發著泥土的芳香,而深受人們的喜愛,但目前的問題在于產業化程度較低,經濟效益差。在這點上東北二人轉做法值得借鑒,東北二人轉依托劉老根大舞臺,使地方戲走向全國,走向了世界。二人臺在內蒙古同樣也很有市場,但缺的是一個平臺,缺的是一個媒介。另外,剪紙藝術雖在國際上頻頻獲獎,但因其產業化程度低,并沒有發揮出的真正的經濟價值。

(四)人才及品牌短缺制約了文化產業的發展

發展文化產業不僅僅是把傳統文化發揚光大,更重要的是創新。無論是民族文化的傳承還是文化產業的發展,都離不開創新,歸根到底離不開人才。目前,隨著現代傳媒、動漫游戲、數字視聽等新興文化產業的迅速崛起,人才短缺問題凸顯,在很大程度上制約了我區文化產業的發展。另外,品牌是文化產業的無形資產,也是文化產業的安身之本,因此,缺乏知名文化品牌,也是制約我區文化產業發展的因素。

四、促進內蒙古文化產業發展的對策

(一)增投入、提產值,成支柱

一直以來,我們對文化產業的重視程度不夠,沒有充分認識到文化產業的經濟價值,對文化產業的投入少,投資渠道單一。與發展文化產業的所需的資本擴張能力不相適應。在未來,要加大資本投入,特別是要大力引入民營資本,增加文化產業的產值,提高其在我區GDP中占比,使其成為我區經濟發展的支柱產業。當然從目前的150億元到1000億元,由占比1.31%上升到占比4%,任務艱巨,困難重重,但只要我們從思想上重視文化產業的發展,行動上支持文化產業的發展,通過多種融資渠道,加大對文化產業的投資,文化產業一定會像我區工業一樣創造經濟發展的奇跡。

(二)深挖掘、重結合、表內涵

基于內蒙古文化產業發展的現實,內蒙古文化產業發展要注重對文化資源的深度挖掘,體現其深層次的文化內涵,或探究其歷史淵源、或體現出深刻寓意。開發形式上也要多樣化,可以文化資源為基礎和背景,進行影視作品的創作,通過熒屏去展示內蒙古悠久的歷史文化、獨特的自然風光及草原上的人和事。讓文化資源發揮其經濟價值。

(三)借媒介、搭平臺、走集群

從最初文化的公益性到如今文化的經營性,從文化事業到文化產業,改變的不僅僅是觀念和思想,改變的是一種經營管理體制、改變的是發展手段和方法。內蒙古文化產業要做大做強,產業化和集群化是必經之路,但文化產業又是一個特殊的行業,需要借助于媒介、需要搭建一個好的平臺,只有這樣,文化產品才能在這個舞臺上盡情綻放,也才能使人們在享受文化產品的同時,體現文化產品的經濟價值。

(四)重人才、顯創意、創品牌

文化產業的發展壯大,文化資源僅是基礎,而創意是核心,品牌是無形資產,在內蒙古文化產業發展過程中,一些文化產品在國內外有一定的影響,但缺乏國際知名品牌,比如草原文化、昭君文化節等完全有實力打造成國際品牌。當然,無論品牌的打造、產品的研發、生產及推廣,都需要有好的創意,需要人的創造性思維。而在目前,好的創意人才比較短缺,伴隨著我區若干個文化產業創意園區的開園營業,創意人才的短缺問題將更加凸顯,基于此,加快人才培養,特別是新型創意人才的培養、走品牌化道路,是文化產業發展壯大的必經之路。

綜上所述,內蒙古有發展文化產業的豐富資源,但在深度挖掘資源、品牌推廣及產業化方面還存不足。在未來文化產業的發展需要在創意上做文章,在品牌上下功夫、在平臺上謀發展;需要體制改革、管理創新,需要建立靈活的人才培養模式,最終不僅要把文化產業發展成我區的支柱產業,還要使其成為解構我區傳統經濟發展模式的重要力量。

[1]董曉萍,推進文化產業成為內蒙古支柱性產業的戰略性思考,理論研究,2011(4).

[2]張燕翎,走向蓬勃——內蒙古文化產業發展縱覽,實踐,2010(1).

[3]張燕翎,開發文化資源、發展文化產業,實踐,2006(4).