國外農(nóng)業(yè)支持政策及其啟示——以美國為例

董運(yùn)來 王大超余建斌

(1.沈陽師范大學(xué),遼寧 110034;2.華南農(nóng)業(yè)大學(xué),廣州 510642)

一、國外農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展政策的目標(biāo)體系

無論是發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家,其農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策目標(biāo),既有共同之處,也有不同之處。如果按照“三農(nóng)”的具體領(lǐng)域,國外農(nóng)業(yè)政策關(guān)注的重點(diǎn)目標(biāo)可以歸納為以下幾方面:

1.農(nóng)產(chǎn)品供給的數(shù)量和質(zhì)量。這是農(nóng)業(yè)問題的核心,各個(gè)國家的強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)也有所不同。一般說來,發(fā)達(dá)程度越低的國家,對(duì)數(shù)量問題的關(guān)注程度越高,因?yàn)檫@些國家的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平通常較低,農(nóng)產(chǎn)品供給數(shù)量不足,提高糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量是最為急迫與重要的農(nóng)業(yè)政策目標(biāo)。相反,在一些發(fā)達(dá)程度較高的國家中,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平很高,生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量足以滿足本國的需求乃至有過剩問題。因此,對(duì)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量問題的關(guān)注程度更高,尤其是在食品安全質(zhì)量方面,要求越來要高。

2.農(nóng)民收入。農(nóng)民收入問題是存在于世界各國的普遍性問題,即便是在美國這樣高度發(fā)達(dá)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模很大的國家中,城鄉(xiāng)之間仍然存在著明顯的收入差距。原因主要在于:隨著人們生活和收入水平的不斷提高,農(nóng)業(yè)在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中的比重在不斷下降;這時(shí)如果農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力不能大量迅速轉(zhuǎn)移出農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,就會(huì)出現(xiàn)農(nóng)業(yè)就業(yè)比重高而其創(chuàng)造的財(cái)富比例較低,從而出現(xiàn)了農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力與非農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的收入差距。實(shí)際上,幾乎在所有國家,農(nóng)業(yè)就業(yè)在全社會(huì)就業(yè)中的比重恰恰都高于農(nóng)業(yè)在GDP中的比重。

3.公共服務(wù)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境。農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境是農(nóng)村與城市差別的主要方面。越是發(fā)達(dá)的國家,城鄉(xiāng)一體化的程度越高,上述差距越小;反之則越大。而且,越是發(fā)達(dá)國家,越重視農(nóng)村生態(tài)環(huán)境問題。近年來一些發(fā)達(dá)國家突出強(qiáng)調(diào)的“農(nóng)業(yè)多功能性”,實(shí)際上也屬于對(duì)農(nóng)村問題的關(guān)注。

二、國外農(nóng)業(yè)支持政策的架構(gòu)特點(diǎn)

從不同的角度,對(duì)于國外農(nóng)業(yè)支持政策可以做出不同的類別劃分:按世貿(mào)組織規(guī)則,可以分為“黃箱”政策、“藍(lán)箱”政策和“綠箱”政策;按政策目標(biāo)和作用效果,可以分為保障農(nóng)民收入政策、促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展政策、保護(hù)生態(tài)環(huán)境政策;按實(shí)施方式和操作方法,可以分為市場政策、直接補(bǔ)貼、公益服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。本文主要從實(shí)施方式和操作方法的角度,分析不同類別支農(nóng)政策的特點(diǎn)。

(一)市場政策

市場政策主要指政府通過保護(hù)性收購價(jià)格政策來抬高農(nóng)產(chǎn)品收購價(jià)格,使得農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格保持在市場均衡價(jià)格水平之上。這種政策有雙重效果:一是保護(hù)農(nóng)民的收入,防止由于市場價(jià)格下降而造成農(nóng)民收入下降;二是促進(jìn)生產(chǎn),因?yàn)檩^高的價(jià)格可以刺激農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。按照世貿(mào)組織規(guī)則,這類政策屬于“黃箱”政策,因?yàn)閷?shí)行這類政策使得農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格偏離市場均衡價(jià)格,對(duì)市場具有直接的扭曲作用,屬于世貿(mào)組織談判中要限制和削減的對(duì)象。

盡管美國也對(duì)大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品規(guī)定了保護(hù)價(jià)格,但實(shí)際上并沒有按照保護(hù)價(jià)格進(jìn)行實(shí)際收購,而是只把保護(hù)價(jià)格作為計(jì)算直接補(bǔ)貼的依據(jù),并不影響實(shí)際市場價(jià)格,實(shí)際市場價(jià)格還是按照供求波動(dòng),國內(nèi)價(jià)格與世界市場價(jià)格相同。根據(jù)美國提交世貿(mào)組織的通報(bào),2007年屬于市場政策的支出只有兩項(xiàng):一是對(duì)牛奶和食糖的價(jià)格支持政策,為62.38億美元;二是對(duì)農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏費(fèi)用和貸款利息的補(bǔ)貼,為2.45億美元。

(二)直接補(bǔ)貼政策

按世貿(mào)組織規(guī)則,直接補(bǔ)貼政策可以分為“黃箱”政策、“藍(lán)箱”政策和“綠箱”政策三類。“黃箱”政策是與當(dāng)年面積、產(chǎn)量或者價(jià)格相掛鉤的直接補(bǔ)貼;“藍(lán)箱”政策的也是直接補(bǔ)貼,與當(dāng)年面積掛鉤,但是有對(duì)面積、牲畜頭數(shù)或生產(chǎn)總量的限制;“綠箱”政策的直接補(bǔ)貼與當(dāng)年的面積、產(chǎn)量或者價(jià)格無關(guān)。此外,對(duì)于農(nóng)民實(shí)行了良好的生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策而給予的補(bǔ)貼、災(zāi)害救濟(jì)、農(nóng)民提前退休補(bǔ)貼等,也屬于這種類型的直接補(bǔ)貼。

如果從直接補(bǔ)貼的目標(biāo)和實(shí)際效果看,也可以將直接補(bǔ)貼分為三類:促進(jìn)農(nóng)民增收,促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。嚴(yán)格地講,所有的直接補(bǔ)貼政策都有使農(nóng)民增收的效果。但是,從補(bǔ)貼的主要目的和主要效果出發(fā),還有很大區(qū)別。一是促進(jìn)農(nóng)民增收的直接補(bǔ)貼政策的目的就是為了促進(jìn)農(nóng)民增加收入,既不要求環(huán)境保護(hù),也不要求發(fā)展生產(chǎn),而只是以歷史基期的土地情況和種植情況為基礎(chǔ),一旦確定了享受補(bǔ)貼的計(jì)算基數(shù),就不再發(fā)生變動(dòng)。二是由于發(fā)達(dá)國家現(xiàn)在面臨著農(nóng)產(chǎn)品過剩問題,因此,在促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面,直接補(bǔ)貼類別不多。即便有,目的也多為促進(jìn)農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件的改善,促進(jìn)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化。在實(shí)際操作上,屬于補(bǔ)助性質(zhì),僅能彌補(bǔ)農(nóng)民投資的一部分而不是全部。三是近年來發(fā)達(dá)國家在促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的政策措施較多,主要是按照保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要,對(duì)農(nóng)民提出一些農(nóng)業(yè)生產(chǎn)或者工程建筑方面的要求,然后給予直接補(bǔ)貼。

(三)政府公益服務(wù)

政府在農(nóng)業(yè)方面的公益服務(wù)包括農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)業(yè)推廣咨詢服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、動(dòng)植物疫病防治、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)與質(zhì)量控制、市場促銷與認(rèn)證服務(wù)等。在這些領(lǐng)域中的財(cái)政支出一是用于支付從事這些活動(dòng)的人員工資;二是用于支付進(jìn)行這些活動(dòng)的業(yè)務(wù)費(fèi)用。通過提供這些公益服務(wù),提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率,降低農(nóng)民的生產(chǎn)成本,確保農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。在公益性服務(wù)方面,各國尤其是發(fā)達(dá)國家高度重視,形成了一個(gè)相當(dāng)完備的體系。按照世貿(mào)組織的規(guī)則,政府在這些方面的財(cái)政支出,對(duì)市場沒有直接的扭曲影響,屬于“綠箱”政策,不受約束,不需要進(jìn)行削減。

美國在政府服務(wù)方面的支出額度較大,2007年各項(xiàng)合計(jì)為107.47億美元,占財(cái)政支農(nóng)支出近36%。其中州政府農(nóng)業(yè)服務(wù)項(xiàng)目最多,達(dá)到了43億美元。用于農(nóng)業(yè)科研的經(jīng)費(fèi)也較多,聯(lián)邦與州政府支出共24億美元。此外,動(dòng)物疫病防治和食品安全檢驗(yàn)的支出也較高。

(四)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

主要是指利用財(cái)政資金直接投資進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè),服務(wù)于農(nóng)村區(qū)域生產(chǎn)和農(nóng)村居民生活。農(nóng)村電力、道路、飲水燃?xì)庀到y(tǒng)、水庫、大中型灌渠等,都屬于這類措施。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的措施,具有全面提高改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的效果,不僅對(duì)農(nóng)業(yè)起重要促進(jìn)作用,也對(duì)農(nóng)村非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著重要促進(jìn)作用,不僅農(nóng)民受益,其他農(nóng)村居民也受益。發(fā)達(dá)國家的城鄉(xiāng)一體化程度比較高,主要是體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施方面城鄉(xiāng)差距很小乃至沒有。按照世貿(mào)組織的規(guī)則,這些方面的財(cái)政支出也屬于“綠箱”政策,沒有限制和削減要求。

美國向世貿(mào)組織通報(bào)的農(nóng)業(yè)支持中,沒有包括農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出。主要原因是目前美國農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)很發(fā)達(dá),另外,道路的修建等屬于社區(qū)性建設(shè),已不單純是農(nóng)業(yè)部門的事情,因而也沒有包括在農(nóng)業(yè)預(yù)算中。

三、美國農(nóng)業(yè)支持政策及其特點(diǎn)

同歐盟相比較,在總量上美國的農(nóng)業(yè)支持?jǐn)?shù)額要小一些,結(jié)構(gòu)特點(diǎn)也不同。歐盟同時(shí)使用了“綠箱”、“黃箱”和“藍(lán)箱”三種政策,而美國從1996年開始就不再使用“藍(lán)箱”政策,這也是其支持總量較少的一個(gè)重要原因。

(一)1995年-2007年美國農(nóng)業(yè)國內(nèi)支持總量分析①由于美國從1996年開始就不再使用“藍(lán)箱”補(bǔ)貼政策,因此本報(bào)告暫不對(duì)美國之前“藍(lán)箱”及其相關(guān)政策進(jìn)行詳細(xì)說明。

美國農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策由來已久,以1933年頒布的《農(nóng)業(yè)調(diào)整法》為開端,美國已經(jīng)通過了多項(xiàng)關(guān)于農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的法律,本部分?jǐn)M按照WTO的統(tǒng)計(jì)口徑來對(duì)歷年美國的農(nóng)業(yè)國內(nèi)支持總量做簡要分析。

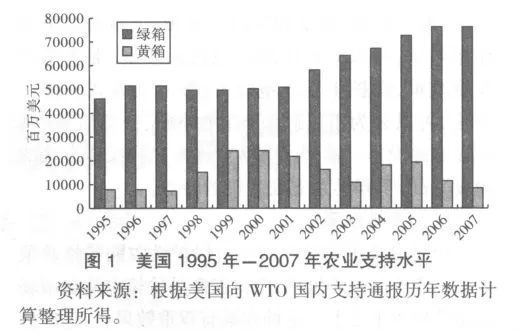

總體上看,從1995年-2007年,在美國的農(nóng)業(yè)國內(nèi)支持總量(見圖1)中,“綠箱”支出占了非常重要的地位,且呈逐年上升趨勢,而“黃箱”支出相對(duì)來說較少,且年際間不斷波動(dòng)。具體來說,“綠箱”支出由1995年的460億美元增加到2007年的760億美元,增加了將近一倍。“黃箱”支出不穩(wěn)定,1999年和2000年最多,均在242億美元左右,1996年和1997年最少,均在70億美元左右,其他年份的支出均在上述范圍之內(nèi)。

從“綠箱”的具體支出結(jié)構(gòu)來看,主要集中在政府的一般服務(wù)、糧食援助、脫鉤支付、自然災(zāi)害救濟(jì)、資源停用計(jì)劃、投資援助和環(huán)境支付七個(gè)方面(見表1)。平均來看,一般服務(wù)和糧食援助支出額度最高,其次是脫鉤支付,投資援助最少。需要說明的是,在各大類“綠箱”支出項(xiàng)下,還包括種類繁多的具體支出項(xiàng)目。以政府一般服務(wù)為例,美國的具體支出項(xiàng)目超過了50項(xiàng),在數(shù)量上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家,其農(nóng)業(yè)支持體系的完備程度可見一斑。

?

從美國的“黃箱”政策支出結(jié)構(gòu)來看,市場價(jià)格支持最多,年均在50億美元以上。這些價(jià)格支持政策對(duì)于提高農(nóng)民的生產(chǎn)積極性起到了很大作用。非特定產(chǎn)品支持在總量上也較多,1999年達(dá)到了74億美元。這類支出更多地集中在對(duì)農(nóng)民的直接補(bǔ)貼方面,對(duì)于增加農(nóng)民收入也起到了較大作用。但是,按照WTO的有關(guān)規(guī)定,美國的“黃箱”支出總量并沒有達(dá)到農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5%的微量允許水平,遠(yuǎn)低于歐盟的水平(見表2)。

?

(二)美國農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的主要特點(diǎn)

美國的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策主要包括直接支付(脫鉤支付)、反周期支付、營銷援助貸款和貸款差價(jià)補(bǔ)貼、收入保障直接補(bǔ)貼、食糖產(chǎn)業(yè)的無追索權(quán)貸款、奶制品產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼以及蔬菜水果產(chǎn)業(yè)的間接補(bǔ)貼,其政策目標(biāo)是通過補(bǔ)貼使農(nóng)場主取得比較穩(wěn)定的、可以與其他行業(yè)投資者大體相當(dāng)?shù)睦麧櫬剩瑥亩_(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)、擴(kuò)大出口、增加農(nóng)場主收入和穩(wěn)定農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的目的,本文主要對(duì)前三種農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策進(jìn)行著重介紹。

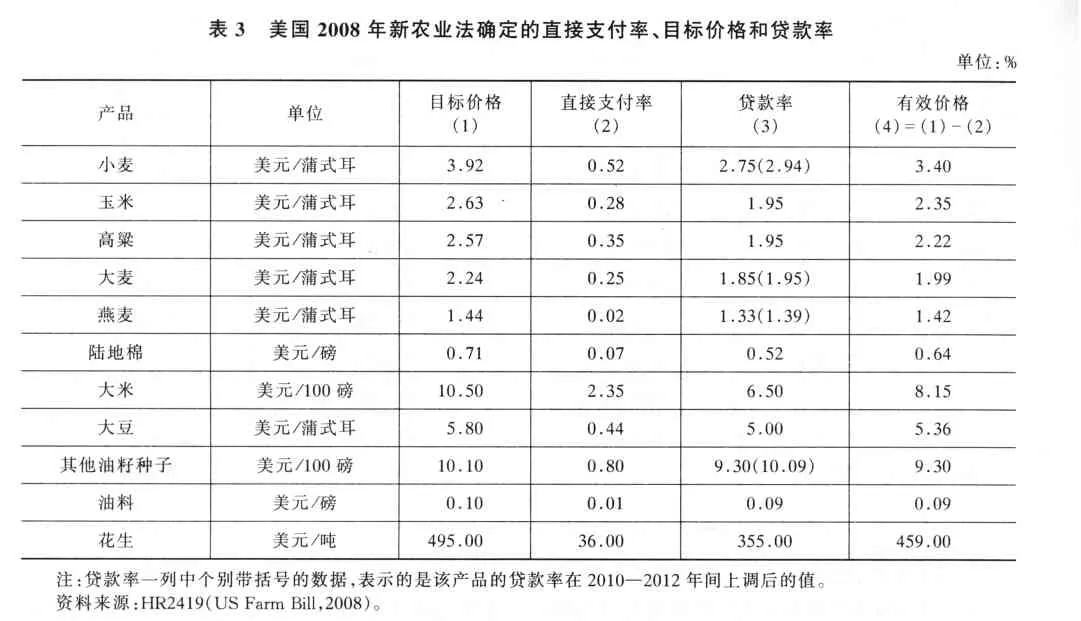

1.直接支付(Direct payment)。直接支付(脫鉤補(bǔ)貼)是指對(duì)農(nóng)民的補(bǔ)貼與當(dāng)年的產(chǎn)量和價(jià)格無關(guān),屬于WTO規(guī)定的“綠箱”政策范疇。直接支付額等于補(bǔ)貼面積和補(bǔ)貼單產(chǎn)與直接支付率的乘積,其中各種產(chǎn)品的直接支付率是由農(nóng)業(yè)法事先確定的;補(bǔ)貼面積是農(nóng)場基期種植面積的85%,基期面積采用1998年-2001年四年的平均值,2009年-2011年間下調(diào)至83.3%;補(bǔ)貼單產(chǎn)為2007年9月30日依據(jù)2002年農(nóng)業(yè)法計(jì)算出的產(chǎn)量。目前列入美國農(nóng)業(yè)法中的屬于直接補(bǔ)貼范疇的農(nóng)產(chǎn)品主要有10種,具體的直接支付率如表3所示。

2.營銷援助貸款(Market assistance loan)和貸款差價(jià)補(bǔ)貼(Loan deficiency payment)。營銷援助貸款類似于保護(hù)價(jià)收購政策,即政府事先規(guī)定一個(gè)貸款率(loan rate),相當(dāng)于最低收購價(jià)格,即便市場上產(chǎn)品供過于求,仍然要保證市場價(jià)格在這一最低價(jià)格之上,目的是為了保障農(nóng)民的利益。具體操作過程是農(nóng)民可以按照一定的貸款率,在播種前將未來要收獲的谷物抵押給農(nóng)產(chǎn)品信貸公司,獲得相應(yīng)數(shù)量的貸款。農(nóng)作物收獲后,如果市場價(jià)格高于貸款率,農(nóng)民可以自行在市場上出售谷物并償還貸款;當(dāng)市場價(jià)格低于貸款率時(shí),農(nóng)民可以放棄對(duì)谷物的贖回并不需要償還貸款。然而,由于過去常常發(fā)生市場價(jià)格低于貸款率的情況,農(nóng)民要錢不要產(chǎn)品,導(dǎo)致國家的大量庫存。為解決這個(gè)矛盾,又采取了變相措施:當(dāng)市場價(jià)格低于貸款率的時(shí)候,農(nóng)民不必將糧食抵押給國家,而是繼續(xù)拿到市場上去出售;對(duì)于市場價(jià)格低于貸款率的部分,國家予以補(bǔ)貼。這樣做,市場價(jià)格仍然由供求關(guān)系決定;國家沒有庫存,減少了損失,而農(nóng)民的收入也保持在貸款率水平上沒有減少。這就是所謂的貸款差價(jià)補(bǔ)貼,其目的是鼓勵(lì)農(nóng)民按照市場價(jià)格銷售農(nóng)產(chǎn)品,政府則保障農(nóng)民的收入而無須承擔(dān)過剩農(nóng)產(chǎn)品的庫存費(fèi)用。

營銷援助貸款和貸款差價(jià)補(bǔ)貼與當(dāng)年的生產(chǎn)產(chǎn)品類型、數(shù)量和市場價(jià)格直接相關(guān),因此屬于“黃箱”政策范疇。美國2008年新農(nóng)業(yè)法中涉及到營銷援助貸款的產(chǎn)品除表3所列之外,還包括埃及大豆、等級(jí)品羊毛、蜂蜜、干燥豌豆和小扁豆等產(chǎn)品,且部分產(chǎn)品的貸款率有所上調(diào)(具體上調(diào)數(shù)據(jù)在表3中以括號(hào)形式表示)。

?

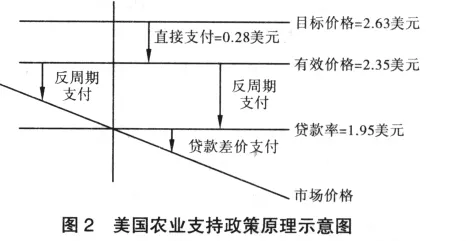

3.反周期支付(Counter-Cyclical Payments,CCP)。反周期支付是美國2002年農(nóng)業(yè)法提出的一種較新的補(bǔ)貼措施,并且在2008年新農(nóng)業(yè)法中將干燥豌豆、小扁豆、兩種埃及大豆等產(chǎn)品追加到補(bǔ)貼范圍中,是一種最低價(jià)格保障制度,與當(dāng)年的市場價(jià)格相掛鉤。農(nóng)民所獲得的反周期補(bǔ)貼總額等于單位產(chǎn)品反周期支付率與支付面積①這里的支付面積與直接支付中的支付面積規(guī)定相同。和單產(chǎn)的乘積。反周期支付中涉及到四個(gè)重要指標(biāo):目標(biāo)價(jià)格、直接支付率、貸款率和有效價(jià)格,其中有效價(jià)格為目標(biāo)價(jià)格與直接支付率之差(見表3)。反周期支付的具體實(shí)施過程如下:當(dāng)所涉及的農(nóng)產(chǎn)品市場價(jià)格等于或高于有效價(jià)格時(shí),即直接支付率加上市場價(jià)格等于或高于預(yù)先設(shè)定的目標(biāo)價(jià)格時(shí),不實(shí)施反周期支付;反之,當(dāng)農(nóng)產(chǎn)品市場價(jià)格低于有效價(jià)格即直接支付率加上市場價(jià)格小于目標(biāo)價(jià)格時(shí),實(shí)施反周期支付。單位產(chǎn)品的反周期支付率為有效價(jià)格與市場價(jià)格之差,其中市場價(jià)格的浮動(dòng)區(qū)間介于貸款率和有效價(jià)格之間②若市場價(jià)格低于規(guī)定的貸款率,則開始實(shí)施貸款差價(jià)支付政策;若高于有效價(jià)格則實(shí)施直接支付措施。(見圖2)。

以美國新農(nóng)業(yè)法規(guī)定的玉米為例,玉米的目標(biāo)價(jià)格為2.63美元,直接支付率為0.28美元,有效價(jià)格為2.35美元,貸款率為1.95美元(均為每蒲式耳的單價(jià))。若玉米的市場價(jià)格等于或高于2.35美元,則反周期支付率為0;若玉米的市場價(jià)格等于或低于1.95美元時(shí),反周期支付率為0.40(2.35-1.95)美元;余下的反周期支付率則介于0-0.40美元之間。由于反周期支付率與當(dāng)年的市場價(jià)格直接相關(guān),因此帶上了明顯的黃箱政策特點(diǎn),從而成為了各國不滿和爭論的焦點(diǎn)。

以上三種直接支付中,脫鉤支付的特點(diǎn)是與當(dāng)年的產(chǎn)量和價(jià)格無關(guān)(這也是其屬于“綠箱”政策的原因),因此,財(cái)政補(bǔ)貼支出額可以事先確定。反周期支付與當(dāng)年的價(jià)格變化有關(guān),財(cái)政補(bǔ)貼支出額不能事先準(zhǔn)確確定。營銷援助貸款和貸款差價(jià)補(bǔ)貼既與當(dāng)年價(jià)格有關(guān),也與當(dāng)年產(chǎn)量有關(guān),也沒有辦法事先確定財(cái)政補(bǔ)貼支出額。

四、美國新農(nóng)業(yè)法中有關(guān)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的調(diào)整

美國定期對(duì)其《農(nóng)業(yè)法》進(jìn)行修改(基本上5年修訂一次),以確定其農(nóng)業(yè)支持政策及相關(guān)措施。2008年6月18日,美國國會(huì)通過了《食品、環(huán)保、能源法 (Food,Conservation,and Energy Act of 2008)》(簡稱2008年農(nóng)業(yè)法),這是美國最新的農(nóng)業(yè)法。

(一)美國新農(nóng)業(yè)法的主要內(nèi)容

美國新農(nóng)業(yè)法的主要內(nèi)容涉及到以下幾個(gè)方面:收入和商品價(jià)格支持、農(nóng)業(yè)信貸和風(fēng)險(xiǎn)管理;土地休耕保護(hù)、土地和水資源的管理以及農(nóng)地保護(hù);促進(jìn)美國農(nóng)產(chǎn)品擴(kuò)大國際市場的食物援助和農(nóng)業(yè)發(fā)展計(jì)劃;食品券計(jì)劃、國內(nèi)食物分配和營養(yǎng)計(jì)劃;農(nóng)村社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉措;對(duì)農(nóng)業(yè)和食品部門中關(guān)鍵領(lǐng)域的研究;林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村可再生能源生產(chǎn)和使用的鼓勵(lì);保護(hù)處于社會(huì)不利地位的農(nóng)民和大農(nóng)場主的計(jì)劃。

(二)新農(nóng)業(yè)法中農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的重要調(diào)整

1.大幅提高直接補(bǔ)貼的力度。與2002年的農(nóng)業(yè)法相比,新農(nóng)業(yè)法擴(kuò)大了農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的額度和范圍,除了維持目前對(duì)玉米、小麥、大麥、大豆等農(nóng)作物的補(bǔ)貼外,還將補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大到了其他專業(yè)農(nóng)作物,如水果以及蔬菜等。農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整的基本意圖是將國內(nèi)支持政策中爭議較大的扭曲性補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向分歧相對(duì)較小的直接補(bǔ)貼。

2.提高貸款差價(jià)支付的貸款率。新農(nóng)業(yè)法規(guī)定,從2010年起提高小麥、大麥、燕麥、油籽、羊毛和蜂蜜等產(chǎn)品的貸款率(類似最低收購價(jià)格)。并且規(guī)定除了陸地棉以外,其余所有符合營銷援助貸款的產(chǎn)品均可納入貸款差價(jià)支付補(bǔ)貼范疇。

3.改革反周期支付的操作方式。建立“基于收益的反周期支付”,以替代2002年農(nóng)業(yè)法確定的“基于價(jià)格的反周期支付”。根據(jù)新農(nóng)業(yè)法的政策調(diào)整,當(dāng)某種產(chǎn)品每單位實(shí)際收益低于全國目標(biāo)收益時(shí),“基于收益的反周期支付”將被觸發(fā)。“基于收益的反周期支付”將能夠更準(zhǔn)確地反映實(shí)際的生產(chǎn)和市場情況,從而保證農(nóng)戶的“收入安全網(wǎng)”更穩(wěn)定。

4.其他強(qiáng)化支付與資格限制。重點(diǎn)調(diào)整的內(nèi)容包括收入保障直接補(bǔ)貼、食糖產(chǎn)業(yè)的無追索權(quán)貸款、奶制品產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼和享受補(bǔ)貼的資格限制等方面。

五、對(duì)我國的經(jīng)驗(yàn)借鑒

通過考察國外農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展政策的目標(biāo)體系,分析美國財(cái)政支農(nóng)的具體經(jīng)驗(yàn)及做法,對(duì)于完善當(dāng)前我國正在實(shí)施的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策具有以下幾點(diǎn)可操作的經(jīng)驗(yàn)借鑒:

(一)采用脫鉤的直接補(bǔ)貼保障農(nóng)民獲得穩(wěn)定收入

首先,脫鉤支付是WTO“綠箱”措施中的一項(xiàng)重要組成部分,與當(dāng)年產(chǎn)量和種植面積都不掛鉤,無需削減承諾,政府可以根據(jù)各自的財(cái)政狀況隨意使用而不違背規(guī)則。其次,脫鉤支付是保障農(nóng)民收入最有效最直接的辦法,簡便易行,這也是美國的最新農(nóng)業(yè)政策走向。因此要逐步完善和統(tǒng)一我國的糧食直接補(bǔ)貼政策,使其在具體操作上真正實(shí)現(xiàn)脫鉤模式,同時(shí)加大糧食直接補(bǔ)貼政策的支持力度,提高農(nóng)民種糧積極性,促進(jìn)農(nóng)民增收。

(二)價(jià)格支持是農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的重要政策工具

相對(duì)于其他經(jīng)濟(jì)作物而言,糧食生產(chǎn)的比較利益低下,對(duì)于增加農(nóng)民收入的貢獻(xiàn)率不足。但是國家出于國內(nèi)糧食安全的角度考慮,又要大力提高糧食產(chǎn)量。這就出現(xiàn)了政府和農(nóng)民在目標(biāo)上的矛盾。從美國農(nóng)業(yè)支持政策的特點(diǎn)看,仍然把市場價(jià)格支持政策作為農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的重點(diǎn),而且財(cái)政投入的總量也較多,確保農(nóng)民種糧積極性和農(nóng)民收入的提高。根據(jù)美國的經(jīng)驗(yàn),特別是考慮到我國農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小和糧食市場發(fā)育程度低的現(xiàn)實(shí),我國糧食政策設(shè)計(jì)不僅不能缺少價(jià)格保護(hù)這樣一個(gè)職能,還應(yīng)使糧食最低收購價(jià)格政策覆蓋面更廣些,涉及到的最低收購價(jià)格的糧食品種應(yīng)該更多些,這樣農(nóng)民的收入就能夠得到較好的保障。

(三)制定和出臺(tái)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的相關(guān)法律法規(guī)

法律和政策的最大區(qū)別就是前者的執(zhí)行具有強(qiáng)制性,而后者則具有很大的時(shí)效性和波動(dòng)性,人為的因素過多。美國的經(jīng)驗(yàn)告訴我們,如果將農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的相關(guān)規(guī)定通過法律的形式固化下來,會(huì)增強(qiáng)農(nóng)民對(duì)未來的預(yù)期以及對(duì)政策執(zhí)行的安全感。因此建議制定有關(guān)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的相關(guān)法律或法規(guī),推動(dòng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼方式方法、政策工具、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、管理等方面的明確化和長期化,提高農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

(四)采取多種政策手段來完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼方式

當(dāng)前我國的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼無論是在政策目標(biāo)還是在瞄準(zhǔn)機(jī)制上,都有較大差異。既有以促進(jìn)農(nóng)民增收為目標(biāo),也有以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力為目標(biāo);有的針對(duì)全體農(nóng)戶,也有的只針對(duì)符合規(guī)定的農(nóng)戶。應(yīng)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各類補(bǔ)貼政策。這一點(diǎn)美國的做法值得借鑒,盡管已經(jīng)建立了以直接支付和反周期支付為主要內(nèi)容的收入補(bǔ)貼制度,但是美國新農(nóng)業(yè)法中仍然保留了一些價(jià)格支持政策和生產(chǎn)性專項(xiàng)補(bǔ)貼政策。當(dāng)前我國應(yīng)穩(wěn)定現(xiàn)有的糧食補(bǔ)貼框架體系,同時(shí)增加資金投入規(guī)模,擴(kuò)大專項(xiàng)補(bǔ)貼范圍和補(bǔ)貼環(huán)節(jié),同時(shí)逐步建立綜合性收入補(bǔ)貼與農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、農(nóng)資價(jià)格的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

(五)合理利用“綠箱”政策和“黃箱”政策

WTO的“綠箱”政策無需進(jìn)行削減,政府可以充分利用。然而目前我國對(duì)“綠箱”政策運(yùn)用不多,很多措施沒有充分有效利用。以中國政府向WTO通報(bào)的2001年的數(shù)據(jù)為例,我國在通過生產(chǎn)者退休、資源停用以及投資援助提供的結(jié)構(gòu)調(diào)整援助、收入保險(xiǎn)和收入安全網(wǎng)計(jì)劃、脫鉤的收入支持等方面均無任何支出。另外,雖然“黃箱”政策屬于對(duì)生產(chǎn)和貿(mào)易產(chǎn)生扭曲的政策,但是我國在這方面的支出也沒有達(dá)到8.5%的微量允許水平,政府應(yīng)將財(cái)政資金用于各類“綠箱”政策范疇,逐步增加直接補(bǔ)貼之外的其他“綠箱”政策的支出,尤其是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科研和科技推廣、食品安全檢驗(yàn)、病蟲害防治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公益性服務(wù)支出,同時(shí),在規(guī)則和微量允許的范圍內(nèi)用好“黃箱”政策,特別是非特定產(chǎn)品支持(如投入補(bǔ)貼和利息補(bǔ)貼)等措施。

〔1〕 孟昌,趙旭.中美農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的若干比較與借鑒[J].國際貿(mào)易問題,2008(2):35-40.

〔2〕 羊文輝.投入品補(bǔ)貼政策調(diào)整對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民收入的影響分析[D].南京:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)博士論文,2002.

〔3〕 李瑞鋒,肖海峰.歐盟、美國和中國的農(nóng)民直接補(bǔ)貼政策比較研究[J].世界經(jīng)濟(jì)研究,2006(7):79-83.

〔4〕 柯炳生.美國新農(nóng)業(yè)法案的主要內(nèi)容與影響分析[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題,2002(7):58-63.

〔5〕 韓春花,李明權(quán).美國《2008年農(nóng)業(yè)法》中農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的主要內(nèi)容及特點(diǎn)分析[J].世界農(nóng)業(yè),2009(2):10-14.

〔6〕 李妍.美國新農(nóng)業(yè)法中農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易政策變化分析[J].世界農(nóng)業(yè),2009(10):29-32.

〔7〕李成貴.糧食直接補(bǔ)貼不能代替價(jià)格支持——?dú)W盟、美國的經(jīng)驗(yàn)及中國的選擇[J].中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì),2004(8):54-57.

〔8〕 張照新,陳金強(qiáng).我國糧食補(bǔ)貼政策的框架、問題及政策建議[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題,2007(7):11-16.

〔9〕 柯炳生.國外對(duì)農(nóng)民實(shí)行直接補(bǔ)貼的做法、原因及借鑒意義[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題,2002(1):56-66.

- 地方財(cái)政研究的其它文章

- 房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)遼寧經(jīng)濟(jì)和稅收影響的實(shí)證研究*

- 我國加入GPA的開放與保護(hù)策略選擇——借鑒典型國家和地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)

- 我國最優(yōu)宏觀稅負(fù)水平估計(jì)——基于巴羅模型的實(shí)證分析

- 新形勢下征收碳稅對(duì)陜西省經(jīng)濟(jì)影響的實(shí)證分析

- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變下的環(huán)境稅立稅依據(jù)與思路選擇

- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金實(shí)行縣級(jí)國庫集中支付基本構(gòu)想——以東港市為例