元認知發(fā)展與非英語專業(yè)學生課堂參與行為

傅瑩,葉寧

國外研究大都以西方的二語學習者為基礎(chǔ),而國內(nèi)的研究大都只是體現(xiàn)了學生某一時期的特征,不能反映他們在不同學習階段的特征及其變化。同時,國內(nèi)和國外的文獻雖然研究了學生的認知情感因素對其選擇語言學習策略、活動模式的影響,也從文化或語言能力的角度討論了影響學生參與課堂活動積極性的因素,但是鮮有文獻討論學生元認知的發(fā)展對他們參與英語課堂活動的影響。

一、非英語專業(yè)學生元認知發(fā)展

(一)認知活動中的自我評價和自我管理

由于中國學生學習外語的語言環(huán)境相對不利,缺乏實際使用外語的場合,因而他們的外語學習更依賴于元認知能力。“元認知”最早由美國心理學家J.H.Flavell于70年代提出,其實質(zhì)就是人對認知活動的“自我評價”和“自我管理”。“自我評價”以主體及其活動為意識的對象。通過它,學習者能意識到自己的感知、才能、思考和體驗,也能意識到自己學習的任務(wù)、目的、功效和期待。它涵蓋了元認知知識和元認知體驗兩個成分。“自我管理”就是學習者選擇適宜的外語學習策略、監(jiān)控學習活動的過程,并不斷取得和分析反饋信息再做相應(yīng)調(diào)控的過程,這便是元認知監(jiān)控部分的功能。

(二)研究目的

筆者試圖分析非英語專業(yè)學生對外語學習的認知發(fā)展,并著重從元認知的角度探討學生的“自我評價”和“自我管理”如何影響他們在課堂上參與各項活動的積極性,以便外語教學提出建議。

(三)研究對象、方法與結(jié)果

參與本研究的學生是來自某重點大學的487名非英語專業(yè)進校二級和三級的學生。筆者分別在他們一年級和二年級時進行了兩次問卷調(diào)查。基于被調(diào)查學生的原始測試數(shù)據(jù),我們采用描寫統(tǒng)計方法中的頻數(shù)表分析來進行數(shù)據(jù)處理,目的是通過有關(guān)的量度來描寫和歸納數(shù)據(jù)。我們比較了學習者在一年級和二年級時對自己以及對英語學習評價的異同,并使用統(tǒng)計軟件SPSS中的卡方檢驗,即通過四格表運算,來檢測他們對調(diào)查表中1~30題的選擇在不同的時期是否存在差異。下文所列舉的不同點均通過卡方檢驗,顯示有意義,即 p<0.05。

圖1 有關(guān)學習對象——英語這門語言本身的知識

1.學習對象(英語語言本身的知識)。調(diào)查發(fā)現(xiàn),學生在不同的時期對英語作為一種語言的難易程度的觀點比較一致。絕大多數(shù)學習者都認為英語不是一門簡單的語言。這些學生在一年級和在二年級時分別有85%和90%的學生選擇(a)或(b)或(c)(即從中等難度至非常難)。圖1是對“學英語越久,我越感覺到它的樂趣”這一問題的調(diào)查結(jié)果。由圖1可知,超過一半的學生在一年級時覺得英語學得越久,就越感覺到它的樂趣,只有15%的學生不同意這種說法。然而,到了二年級之后,學生中只有35%的學生這樣認為,卻有約20%的不覺得英語學得越久越感覺到它的樂趣。顯然,通過一年多的大學英語學習,學習者對英語學習的興趣并沒有增加,反而有所下降。

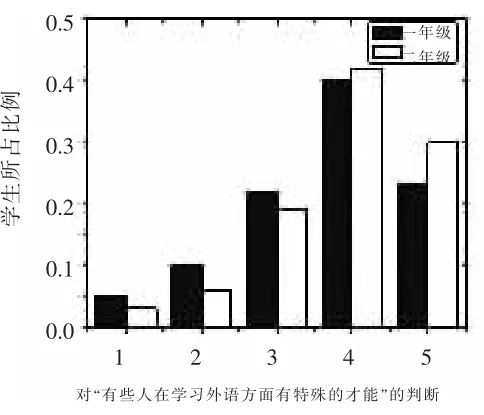

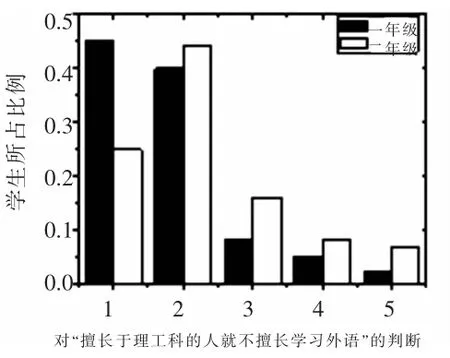

圖2 有關(guān)對學習者個體的認識

1.很不同意;2.不同意;3.無所謂同意不同意;4.同意;5.很同意。

2.學習者個體認識。對學習者個體的各項調(diào)查結(jié)果也反映了學生在不同學習時期的異同。在某些方面,學生在“對學習者個體的認識”在不同時期顯示出高度的一致性,而在另一些方面則表現(xiàn)出顯著的差異。在一、二年級的學習過程中,均有超過半數(shù)的學生認為:每個人都能學會說一門外語。同時,有10%的學生反對這一觀點。這種對學習者個體的認知會直接影響到他們在學習中采取積極還是消極的態(tài)度。

當問到自身是否有學習外語的特殊才能時,多數(shù)學生都比較保守。不認為自己是語言天才的為45%~48%,持中立態(tài)度的為40%~42%,只有10%左右的學習者認為自己在學習外語方面有特殊才能。圖2是對“有些人在學習外語方面有特殊的才能”、“擅長于理工科的人就不擅長學習外語”、“在學習外語方面,女生要強于男生”這些問題的調(diào)查結(jié)果。由圖2(a)可知,學生在不同的學習階段對這些問題的回答具有明顯差異。到了二年級,更多的學生認為“別人在學習外語方面有特殊才能”。圖2(b)表明,對“擅長于理工科的人就不擅長學習外語”這個問題,在一年級時,學生中不同意的高達85%,而到了二年級則下降到了74%,同意此觀點的一年級學生僅7%,二年級有12%。從圖2(c)可以看出,對于女生在外語學習方面要強于男生這種說法,34%的一年級學生持有肯定的態(tài)度,而41%否認了女生的這種優(yōu)勢;而約有45%的二年級學生肯定了女生在這方面的優(yōu)勢,只有28%表示反對。這些不同點可能是學生在大學經(jīng)過一年多的學習,個體之間的差異逐漸增大的結(jié)果。

3.學習策略認識。Wenden(1986a,1986b)在其訪談研究中注意到,學習者不僅對具體的學習策略有一定水平的自我意識和自我感知,并且對如何最有效地完成學習任務(wù)有自己獨到的觀念。因而,我們將學生對于學習策略的觀念的調(diào)查歸成兩大類:一類調(diào)查學生是否認為學習外語的最好方法就是使用語言;另一類調(diào)查學生認為外語學習能否成功主要取決于哪一部分知識的掌握,文化、語法、聽說、閱讀還是詞匯。

調(diào)查結(jié)果顯示,學習者在不同時期對學習策略的認識比較一致。約有80%的學生意識到語言和文化之間的密切關(guān)系。大多數(shù)的學習者都認為要學好英語,就要使用它。因而85%的學習者認為要學好英語,就要到說英語的國家去學習。而且在初學說英語時,還不要怕犯錯。多數(shù)學習者已經(jīng)意識到學習一門外語和其它課程的不同,這也意味著他們對所要采取的學習策略會進行有意識的規(guī)劃和矯治。

在語言學習各項技能的具體學習策略和功用的意識方面,學習者在不同的學習階段情況也比較相似。他們都比較重視詞匯的學習,而不同意“學習一門外語最重要的部分就是學習語法”這一觀點。對于“學習英語就是要把母語翻譯成英語或把英語翻成母語”的學習策略均遭到了絕大多數(shù)學習者的反對。一半的學習者感到外語學習中“讀”和“寫”要比“說”和“理解”容易。

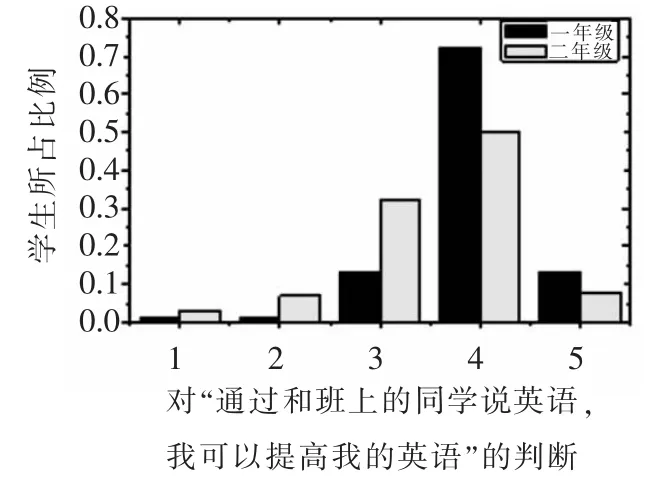

但是,學習者在一、二年級時對學習策略的認識有一個明顯的區(qū)別。如圖3所示,85%的學生在一年級時認為通過和班上的同學說英語,可以提高自己的英語水平,僅有個別人不同意。然而,經(jīng)過一年的英語學習,只有58%的學生同意此觀點,卻有10%的學生反對。這個區(qū)別直接影響到學生參與課堂活動的積極性。

圖3 對學習策略的認識

4.教師教學方法認識。測試數(shù)據(jù)顯示,學習者在一年級和二年級時對教學的方式方法的認識并無多大改變。如,42%左右的學生希望老師能糾正其所有的錯誤,35%左右對這一觀點既不贊同也不反對,而23%左右的學生表示反對。關(guān)于學校教育在語言的四個技能聽、說、讀、寫方面的作用,15%~20%的學生表示學校的英語教育足夠使我們很好地“說”和“聽”英語,而45%~50%的學生表示學校的英語教育不足以使我們很好地“說”和“聽”英語。與之相對應(yīng)的是,約有42%的學生認為學校的英語教育足以使我們很好地 “讀”和“寫”英語,只有26%左右的學生反對這種看法。

5.外語學習任務(wù)目的和期待。對于學習外語的目的和期待方面,絕大多數(shù)的學生都反對學習外語的最終目是為了通過某項考試。由于約80%的學生感到在中國會說英語很重要,因此,約80%的學習者對學好外語都有同一種期待,即有更多找到一份好工作的機會。盡管如此,由圖4可以看出,學習者在一、二年級時對于學習外語的目的仍持有不同的看法。在一年級時,有73%的學生認為學習外語是為了了解外國人,如其思想、文化等;而只有58%的學生到了二年級仍有此目的。

圖4 對外語學習任務(wù)的目的和期待

二、非英語專業(yè)學生的認知心理發(fā)展與學生課堂活動參與之間的關(guān)系

通過以上的數(shù)據(jù)分析,我們認為通過一年多的大學英語學習,學習者對英語學習的興趣并沒有增加,反而有所下降,表現(xiàn)在對課堂活動的參與上,有些在一年級原本活躍的學生到了二年級選擇了在課堂上沉默;可能的原因有:

(一)被動型學習方式

由于大學英語學習與中小學被動地接收式學習不同,學生剛進入大學時具有更高的學習熱情,對學好英語及英語老師保有較高的期待值,情感障礙較低,能夠?qū)で筮m當?shù)臋C會鍛煉交際能力。因此,他們主觀上愿意回答老師的問題,按照老師的要求完成課堂上的各種討論活動,也積極參與到課堂的各種活動中去。但是,一旦他們熟悉了這種上課的模式,原本能激發(fā)他們學習興趣的各種活動變成了“老生常談”,他們對于英語學習興趣會有所降低,情感障礙增加,社會交際策略的使用在弱化。此時,他們在以往的學習中產(chǎn)生的惰性會重新抬頭,導致他們在課堂上沉默寡言,被動地等待老師點名回答問題。

(二)對自身語言能力及學習策略的認識直接影響學生參與課堂活動的主動性

研究表明,對自身語言能力的認知直接影響學生參與課堂活動的主動性。在調(diào)查中,多數(shù)學生認為相對自身而言,他人更具有學習外語的特殊才能。此外,由于對學習策略的認識差異,絕大多數(shù)一年級學生認為通過和班上的同學說英語,可以提高自己的英語水平。然而,二年級學生持此觀點的人數(shù)大大降低,且有不少人反對該說法。

表現(xiàn)在課堂活動與提問中,就是他們被動地等待、保持沉默或者讓他們認為“有特殊才能”的同學代表他們發(fā)言。相比較而言,二年級學生的這種現(xiàn)象更為突出。可見,對自己的語言能力的認知是制約學生課堂展示其思想的至關(guān)重要的因素。

(三)對語言課程的期待影響了學生在課堂上的活躍與否

測試數(shù)據(jù)顯示,大部分學生的學習目的不是純粹為了通過考試,他們有了更高的期待。但是,很多學習者對語言學習的本質(zhì)還不清楚,這成了他們進一步深入學習和更好學習的障礙,也成為他們在課堂上主動尋找機會、把握機會練習英語的絆腳石。

此外,關(guān)于聽、說、讀、寫的作用,一半同學表示學校的英語教育不能使他們很好地“說”和“聽”英語。由此可見,大學語言課程還遠遠無法滿足學生對語言課程的期待,這直接影響了學生對課堂活動的參與度。

三、教學啟示

(一)端正學生對自身能力及英語學習的認知,幫助學生掌握正確的學習策略

由于長期受到這種模式以高考為導向的應(yīng)試教學模式的影響,學生們較為重視接受性語言技能培養(yǎng),對教師的依賴型和服從性較強,不善于使用社會交際性學習策略,不利于語言交際能力的培養(yǎng)。

鑒于此,大學教師應(yīng)該重視學生學習觀念的轉(zhuǎn)變,端正學生對自身能力及英語學習的認識,幫助他們從語言學習應(yīng)試型向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變,使他們能尋求適合自己的學習策略。在大學兩年的英語培訓中,教師應(yīng)該根據(jù)學生的身心特點,按不同階段進行學習策略培訓。對于大一學生,教師應(yīng)該著重抓住他們學習積極性和熱情較高、學習期待值也較高、交際欲望較為強烈、應(yīng)試傾向較重等特點,著重介紹英語學習的各項策略,特別是語言學習成功者的策略,使他們明確自身的優(yōu)勢和弱點,培養(yǎng)他們英語學習的自我觀念、自我監(jiān)控、自我評估能力,提高英語交際能力。而大二學生在生理和心理上更趨成熟。經(jīng)過一年的大學學習,英語學習積極性會有所降低,特別是情感障礙在增加,他們更趨向于排斥運用英語對外交際。針對這些特點,教師應(yīng)該特別訓練他們的社會交際策略和功能策略的運用,培養(yǎng)他們學習中的合作精神,以創(chuàng)造交際機會,增加交際的深度。

(二)設(shè)立內(nèi)容豐富、形式多樣的英語課程,滿足學生對英語課程的期待

本次調(diào)查印證設(shè)置內(nèi)容豐富、合理的大學英語課程的必要性。調(diào)查表明,學生對個體語言能力認知的差異和對大學語言課程的期待不同,大學語言課程應(yīng)該滿足具有不同語言能力的個體對語言課程的期待,做到形式活潑多樣、內(nèi)容豐富有趣,充分調(diào)動學生的積極性,使他們積極參與課堂活動。

目前,許多大學已分層開設(shè)不同的課程,以期為不同起點的學生創(chuàng)造了不同的發(fā)展空間,有利于學生個性化的學習。然而,調(diào)查表明,合理的大學英語課程設(shè)置仍有待探索。同時,在大學英語教學的課堂上,教師仍應(yīng)探索各種教學手段,使英語教學可以最大限度地展示語言的魅力,讓學生體會到語言學習的樂趣。

[1]Gardner,R.C.&Lambert,W.E.,Attitudes and Motivation in Second-Language Learning [M].Newbury House,Rowley,MA,1972.

[2]LoCastro,V.,Individual Differences in Second Language Acquisition:Attitudes,Learner Subjectivity,and L2 Pragmatic Norms[J],System,2001.

[3]Yang,N.,The Relationship between EFL Learners’Beliefs and Learning Strategy Use[J],

[4]韓立敏.元認知、學習策略、自我調(diào)節(jié)學習辨析[J].上海教育科研,2001(10).

[5]童世斌,張慶林.問題解決中的元認知研究[J].心理學動態(tài),1997(1).

[6]武和平.元認知及其與外語學習的關(guān)系[J].國外外語教學,2000(2).

[7]教育部高等教育司.大學英語課程教學要求[M].外語教學與研究出版社,2007.