基于博弈分析的企業自主創新動力不足的原因分析與對策

河源職業技術學院 鄧文博 吳春尚

我國國民經濟和社會發展十二五規劃明確提出:“十二五”時期是深化改革開放、加快轉變經濟發展方式的攻堅時期,而自主創新是實現經濟發展方式轉變的核心推動力。2008年席卷全球的國際金融危機,很多對外技術依存度高的企業面臨了前所未有的困境,暴露了我國企業普遍缺乏核心知識產權技術的問題。這表明我國正處在必須轉變經濟發展方式和調整經濟結構才可持續發展的重要階段,我國企業只有堅持不懈提高自主創新能力,從“要素驅動”向“創新驅動”轉變,在激烈的國際競爭中減少對外國技術的依賴程度,才能掌握主動權,搶占后國際金融危機時代發展的制高點。

近年來,我國的研發投入迅速增長,但并未根本改變我國企業自主創新力不足的現實。“十一五期間”,中央財政的研發經費支出每年平均增長20%以上,到2010年達到1890億元,并帶動各級政府、企業等全社會的研發與試驗資金約7000億元,資金投入量居世界第三位。2011年6月,歐洲工商管理學院(INSEAD)和世界知識產權組織在日內瓦發布的“2011年全球創新指數(GII)”顯示,我國的創新指數排名第二十九位,遠落后于新加波的的第三位和香港的第四位。

相關文獻表明,企業因為不愿意承擔創新風險而導致創新意愿不足。缺乏創新動力是制約企業提升自主創新能力的根本的制約因素。曹陽、李建軍[1]指出,企業創新主體地位缺失、產權制度不健全、市場惡性競爭。創新風險大等,是造成企業國企業創新動力不足的主要原因;陳華[2]認為,我國企業自主創新動力不足主要原因在于:一方面,我國一些國有大型企業受政府保護而缺乏自主創新的動力;另一方,與國外的技術水平差距大,使國內企業過分依賴技術引進,逐漸喪失自主研發能力。王雷、高長春[3]認為,由于我國目前外部制度環境不完善,內部缺乏有效的激勵機制,企業模仿動機遠大于創新動機,最終有可能使集群經濟創新能力的匱乏而趨于衰落。

雖然有研究從不同的角度探討了企業自主創新動力不足的問題, 但多數都是流于表面的分析,缺乏相應的經濟模型,難于分析深層次的原因和找到有說服力的對策。因此,本文通過建立博弈模型,從經濟學范式上探討我國企業自主創新動力不足的根本原因,并對癥下藥提出對策,以提高我國企業的自主創新能力。

1 博弈模型的建立

1.1 模型的基本假設

假設國外已經研發了本技術,國內參與博弈的n個企業都是理性的,并以追求自身利益最大化為目標,這些企業都具備接受國內外企業技術轉讓和仿冒的能力;每個企業都可以采用自主創新、引進技術和仿冒三種策略;假設該技術的研發成本C全部由國內企業承擔,并小于整個市場收益R的一半,C<R/2;而且技術轉讓的成本K低于自主研發的成本C,即K<C;假設企業采用以上三種策略生產出來的產品基本上是同質的,價格和收益也基本相當,參與博弈的n個企業平分利潤R,即每個企業的收益為R/n;國內企業研發成功后,可以獲得國家的補貼S,但是C-S>K。

1.2 模型的構建

博弈模型參數說明:

R代表生產該新產品的總收益

G表示研發成功的概率

n表示擁有該技術的企業個數(含仿冒企業)

C示研發成本

S表示自主研發成功后可以獲得政府的補貼

K表示企業技術引進的成本

z表示向國內企業引進技術的概率

F表示仿冒查出后的罰款

P表示仿冒被查處的概率

D表示仿冒時的技術成本

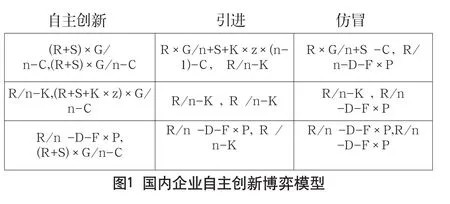

經過以上假設,可以得出自主創新的收益等于生產該產品的收益(R+S+K×z) ×G/n, 成本為C; 引進的收益為 R/n ,成本為K;仿冒的收益為R/n,成本為F×P+D,構建博弈模型如下:

2 基于博弈模型的創新動力不足原因探析

2.1 基于博弈模型的分析

首先看本企業的對策,當其它企業采取自主創新策略時,采用自主創新、引進和仿冒三種策略的收益分別為(R+S)×G/n-C和R/n-K,由于自主研發的成本C扣減政府補貼S仍會高于引進的成本K,一般情況下,由于還存在一定的概率的研發不成功,采用自主創新策略風險較大,收益低,所以此時采用引進策略是占優策略,而引進和仿冒哪個策略占優,就要比較K與D+F*S的大小,如果仿冒的技術難度大,仿冒技術成本高,或者國家對仿冒打擊力度大,則D+F*S>K,即仿冒的總成本更高,企業將采取引進策略,否則,企業將選擇仿冒策略,總之自主創新策略不是占優策略。

如果其他企業選擇引進策略,只有在研發成功概率較高,而且其他企業引進本企業的技術概率較高,本企業的技術轉讓收入和政府補貼之和足夠彌補研發成本,即R×G/n+S+K×z×(n-1)-C > R/n-K時,企業才會采取自主創新,但一般情況下,由于多數企業會采用引進國外技術,使國內企業的技術引進收入較低,政府補貼也相對在比較低的水平,而且存在較大風險,因此,一般情況下,R×G/n+S+K×z×(n-1)-C < R/n-K,企業會采取引進策略。至于引進和仿冒策略的比較,主要還是取決于仿冒的難度和國家對仿冒的打擊力度。

當其他企業采取仿冒策略時,比較企業采用自主創新、技術引進和仿冒三種策略下的收入分別為(R×G/n+S –C,R/n-K,R/n -D-F×P),結合上面剛才的分析可以看出,這時采用自主創新也不是占優策略,至于采用仿冒策略還是引進策略,仍取決于仿冒的難度和國家對仿冒的打擊力度的大小。

綜上,不管其它企業的選擇如何企業都沒有足夠的動力選擇自主創新,在國家對仿冒打擊力度小的情況下,企業會選擇仿冒策略,當仿冒打擊力度大時,如果國家不對自主創新進行足夠大額度的補貼,企業仍將選擇從國內外的企業引進技術,這必將妨礙我國自主創新體系的建立,最終將傷害國民經濟的健康發展。

2.2 企業自主創新動力不足的主要原因

由上面的分析可以看出,在現有的環境下,企業自主創新的動力不足,他們更多采用技術引進或仿冒戰略。主要原因是:

(1)由于我國建立知識產權制度的時間比較晚,多數中小企業的知識產權意識比淡薄,加上國家對侵犯技術專利等知識產權的執法力度和懲罰力度不夠,導致侵犯知識產權的問題仍大量存在,消費者也認可仿冒的“山寨”產品。致使有不少企業,尤其是小企業,在博弈中主動采用了成本最低的仿冒策略。

(2)政府對企業的創新扶持力度仍不足,因為創新的具有風險性和外部性,企業投入成本進行研發,不一定能獲得研發成功。而一旦研發成功后,其外部性特征也將導致該技術可能被其他企業仿冒。這樣,對于研發成功率低或者容易被仿冒的技術,如果得不到政府有力扶持下,企業將主要采用引進和仿冒的策略。

(3)由于國外的技術具有先發優勢,在成本相同的情況下,企業傾向于引進國外的技術,致使向國內企業引進技術的概率z相對比較低,企業自主創新成功后,能夠獲得技術轉讓收益比較低,也導致企業傾向于不進行創新。

(4)企業自主創新成功后,壟斷市場的時間較短或者不能獲得額外的市場份額。一方面,由于可以向國外引進技術和仿冒,致使企業自主創新成功后難于占領更多市場份額;另一方面,雖然國家也制定了政府采購中,自主創新的企業可以有優先權,但是執行中仍存在諸多問題。導致企業難于通過自主創新后的市場壟斷地位或更多市場空間來獲得高利潤補償創新的成本。

3 政府提升企業自主創新動力的對策

政府是創新制度的建設者,它應該在針對導致企業自主創新動力不足的主要問題分析的基礎上,根據企業的的反應調整對策,逐漸構建最優的制度環境、激勵政策,從而有效地推動企業進行自主創新。本文根據前面的博弈分析對政府提出六個方面的政策建議。

3.1 加強知識產權法規執法,保護創新成果

企業投入了研發成本C才取得的技術創新成果,如果沒有知識產權的法律保護,其投入的成本難以收回,更談不上獲取收益,這樣就無法使技術創新進入良性循環。所以政府要開展知識產權普及教育,使知識產權保護意識深入人心,消費者自覺抵制仿冒產品。關鍵還要加大對知識產權侵權行為的打擊力度,提高仿冒產品被查處的概率,同時讓被查處的企業的罰款和賠償的額度大于投入的研發成本C,使企業在自主創新的博弈中認為仿冒是成本最高的策略,這樣絕大多數企業傾向于選擇創新或引進的策略。

3.2 為創新企業提供財稅政策扶持,降低創新成本

政府通過財政撥款資助、貸款貼息和資金投入等方式扶持和引導企業進行技術創新活動,政府可以制定各種技術創新與開發計劃,并設立政府專項基金,對符合條件的給予專項補貼,對于重點項目給予重點資助。對創新企業用于研究開發和固定資產更新改造的貸款實行貼息。同時可以對創新企業提供稅收優惠,如定期減免所得稅,適用低稅率,稅額扣除等。政府的財稅政策扶持,可以降低企業的創新成本,引導企業選擇創新策略。

3.3 提供創新的基礎服務,提高創新成功率

政府應主動為創新企業提供基礎服務,提供有利政策引進科技型人才,引導大學、科研機構、風險投資機構積極參與到企業的創新活動中,為企業提供創新政策研究和規范技術評估、技術咨詢、技術服務、技術轉移、專利代理、科技信息等各類科技創新服務,提高創新的成功率G。

3.4 采取有效措施擴大創新企業市場份額

一是政府應當允許企業通過技術創新和產品創新獲得的“競爭發展過程中的暫時效率壟斷地位”,確保創新企業可以從技術創新中獲得最大的“超額利潤”以補償創新的成本C。

二是要加強對國內企業自主創新產品政府采購的支持力度。發揮政府采購的“需求拉動”作用,在技術水平基本相當情況下,優先采購國內企業自主創新產品。甚至是國內自主產品不占優勢下,在每年的財政支出中,專門劃出一塊針對國內科技創新產品特別是中小企業自主創新產品進行政府采購。通過需求拉動科技創新提高創新企業的利潤比單純的資金供給的激勵效果更為直接。

3.5 提高對外技術引進的稅率,增加對內技術引進的概率

國外企業具備技術先發優勢,國內企業傾向于引進外國技術,國家過往也是鼓勵引進國外技術的,隨著轉變經濟發展方式的需要,政府應該更鼓勵引進國內的技術。對于國內企業已經掌握的技術,應適當提高對外引進該技術的稅率。這樣使采用引進技術策略的企業傾向于引進國內企業的技術。增加國內創新企業技術轉讓的收益。

3.6 引導企業建立創新聯盟,降低創新風險

政府要引導和組織行業的重點企業,通過技術資源的合理分工、協同開發和優勢互補來建立一批產業技術開發聯盟和技術創新聯合體,共同研究制定開發規劃和加快實施,力爭盡快取得重大突破,搶占產業技術制高點,同時降低降低了創新的風險。

4 結語

本文通過構建博弈模型,分析了國內企業自主創新動力不足的原因。通過對模型的分析發現對侵犯知識產權打擊力度不嚴,政府扶持力度不夠,國外技術先發優勢,企業創新的成本難于得到利潤的補償等原因是導致國內企業自主創新動力不足的主要原因。本文還針對以上原因為政府在構建有利于推動自主創新的制度環境和激勵政策提出了六個建議,旨在提升我國企業自主創新的動力,最終提升企業自主創新的能力。

[1]曹陽,李建軍.探析我國企業技術創新動力不足的深層原因[J].長春理工大學學報(社會科學版),2003(9).

[2]陳華.增強企業自主創新能力的路徑探索[J].經濟學動態,2006(7).

[3]王雷,高長春.小企業集群自主創新能力不足的路徑依賴[J].軟科學,2006(5).

[4]鄧文博,吳春尚.經濟學基礎[M].北京:化學工業出版社,2011(1).

[5]楊劍,王樹恩.產業集群內企業創新與模仿的博弈分析[J].工業工程,2011(2).