臍帶繞頸226例產程分析

北京市順義區天竺鎮衛生院(101312)李立平

臍帶繞頸屬高危妊娠范疇。繞頸導致相對臍帶過短,臨產后可出現臍帶過短的臨床表現,因此,正確處理產程尤為重要。現對我院226例頭位臍帶繞頸產婦的病歷資料進行了回顧性分析。

1 臨床資料

1.1 一般資料 分組情況:觀察組的226例產婦年齡為19~38歲,平均26歲,孕齡37~42周,繞頸圈數為1~4圈。臨產前胎兒無負荷試驗為反應型,臍血流正常范圍,均無頭盆不稱、骨盆狹窄、軟產道異常及產科合并癥。選取同期無臍帶繞頸的正常產婦230例作為對照組,兩組產婦年齡、孕齡、產次等差別不大,具有可比性。

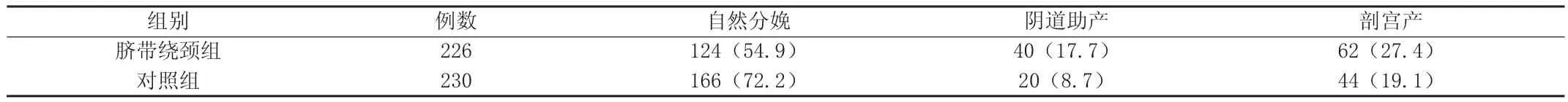

1.2 兩組分娩異常情況及分娩方式見附表1和附表2。

由附表1可見,臍帶繞頸組分娩過程中胎兒窘迫、產程異常、胎位異常的發生率明顯高于對照組,且差異均有統計學意義;胎盤早剝的發生率兩組差別不大,差異無統計學意義。

由附表2可見,臍帶繞頸組的自然分娩率明顯低于對照組,差異有統計學意義(χ2=14.75,P<0.01);剖宮產率明顯高于對照組,差異亦有統計學意義(χ2=4.40,P<0.05)。

2 討論

臍帶繞頸后出現臍帶相對過短,因此,臨產后出現臍帶過短的臨床表現[1],如先露下降受阻、產程延長、產程停滯、胎頭內旋轉受阻而形成持續性枕橫位、枕后位,先露不能壓迫宮頸而引起宮縮乏力,對母嬰造成一定影響。隨著胎頭下降,表現更加明顯,因此臍帶繞頸產婦出現分娩異常多在第二產程。本組資料顯示,臍帶繞頸組的剖宮產率明顯高于對照組,但頭位大部分還是經陰道分娩,本組占72.6%。

本組資料顯示,臍帶繞頸產婦胎兒宮內窘迫的發生率遠遠高于其他分娩異常[2],也明顯高于對照組。筆者認為,臍帶繞頸臨產孕婦要嚴密觀察產程,進入活躍期后,行連續胎心監護,對其有一定的臨床意義。通過描述產婦的胎心率和宮縮曲線[3],動態觀察胎心率變化[4],依產婦產次、宮縮、產程及胎兒窘迫程度綜合判斷,以降低新生兒窒息發生率。如第一產程出現頻繁變異減速、重度變異減速及晚期減速應盡快行剖宮產術[5];如第二產程胎頭位置高(S<+1)、胎兒窘迫程度重或合并有胎位異常,骨盆條件欠佳,也應盡早剖宮產術;如S>+3可考慮陰道助產。綜上所述,嚴密觀察產程進展,動態監測胎心率變化情況,選取合理分娩方式以降低新生兒窘迫窒息的發生率。

附表1 兩組分娩異常情況[例(%)]

附表2 兩組分娩方式比較[例(%)]