城市群視角下我國省域副中心城市發展研究

——以湖北宜昌市為例

李春香

(湖北省社會科學院 長江所,湖北 武漢 430077)

城市群視角下我國省域副中心城市發展研究

——以湖北宜昌市為例

李春香

(湖北省社會科學院 長江所,湖北 武漢 430077)

城市群的發展已成為區域經濟發展的重要引擎。副中心城市的主要功能就是彌補中心城市的經濟輻射的缺失,發揮其經濟勢能輻射周邊帶動區域經濟發展。從本世紀初我國一些省域明確提出培育省域副中心城市,以湖北省宜昌市為例,必須加快宜荊荊城市群建設,只有建成城市群,形成城市群中的首位城市,宜昌的省域副中心城市地位才能真正確立。

省域副中心;城市群 ;發展條件

一、城市群背景下省域副中心城市的功能及其發展條件

(一)省域副中心城市理論來源。

“省域副中心城市”的思想源頭可以追溯于德國地理學家克里斯塔勒1933年完成的《德國南部中心地原理》中的中心地理論,以及杜能1826年的《孤立國同農業和國民經濟的關系》中的區位理論思想。中心地和區位理論是對農業區位理論的發展,其主要思想是:一個區域經濟體系中大致三個“低等級的區域”組成一個“高等級的區域”單位,區域中心的規模同其數量成反比。具體到一省內,一個中心城市向周邊區域提供服務的理想空間形態是圓,受限于其半徑有效性,經濟輻射范圍有力所不能及之處,就需要中心城市以外在該區域有一個承接中心城市經濟資源,起到連接、紐帶作用并輻射周邊地區的副中心城市來帶動區域經濟的發展。省域副中心城市可以理解為對應上述所說的“低等級區域”,省域中心城市則對應的是“高等級區域”。副中心城市的主要功能就是彌補中心城市的經濟輻射的缺失,發揮其經濟勢能輻射周邊帶動區域經濟發展。

我國省域經濟大多表現為省會城市以及以省會城市為中心的城市圈優先快速發展,而其他城市發展相對落后的特點,湖北省在這一點上表現尤為突出。2003年9月出臺的《湖北省人民政府關于加強城鎮建設工作的決定》,提出要加快省域副中心城市宜昌和襄樊的發展。在湖北省率先明確提出“省域副中心城市”概念并被決策部門采納以后,國內許多城市也相繼在城市總體規劃或城市發展戰略中明確定位其省域副中心城市。如浙江省溫州市、江蘇省蘇州市、河南省洛陽市、四川省綿陽市、廣東省湛江市、廣西省柳州市、湖南省岳陽市、江西省九江市和山西省晉中市等。

(二)城市群是省域副中心城市發展必備條件。

在世界范圍內,城市集群發展的勢頭方興未艾。在中國,城市群已經成為新時期國家發展戰略空間組織的基本形式。國家“十一五”規劃綱要明確提出“要把城市群作為推進城市化的主體形態”,“十二五”規劃綱要提出“以大城市為依托,以中小城市為重點,逐步形成輻射作用大的城市群”。在全國范圍內,一批城市群正成為參與區域經濟競爭的重要地域單元。

在區域經濟集合發展的現代經濟中,省域副中心城市發展的必備條件除了具有較強的經濟實力、一定的人口規模以及適當的距離,具有一定的輻射實力、潛力和有效的輻射范圍外,還需具備發展的載體與網絡,具有自己的經濟腹地和便利的經濟網絡,即周邊有相應的城市群,并與之有密切的經濟、文化、物流聯系。不建設周邊城市群,省域副中心城市仍然只能算是地區性城市,其影響范圍僅限于本市行政區域內。集群式的城市發展放大了城市特別是省域副中心城市的集聚與輻射效應,將城市群各城市發展的潛在優勢轉化為競爭優勢,促進了產業分工與協作,推動了區域經濟一體化進程,將省域副中心城市的發展轉化為區域經濟的發展,具有重要的意義。

從省域副中心城市發展的實踐來看,大部分省域副中心城市的發展都集合在特定的城市群中,或為雙核之一,如青島、大連、洛陽為山東半島城市群、遼中南城市群、中原城市群的雙核之一,或為城市群的次級中心,如綿陽、岳陽、九江、晉中等,或本身即為城市群的核心,如蘇州、溫州為蘇錫常都市圈、溫臺城市群的核心城市。

二、宜昌市及其載體宜荊荊城市群發展現狀

自2003年9月湖北省委省政府正式對外明確 “加快省域副中心城市襄樊和宜昌的發展”以來,宜昌市抓住機遇,加快發展,2008年實現GDP過千億,綜合經濟實力顯著增強,但在省內經濟發展中的表現并不突出,尤其是與武漢市相比呈現出逐年落后的趨勢。2010年,宜昌GDP占全省的比重為9.7%,僅相當于武漢市的1/4,比2004年GDP與武漢市的比值3/10有所下降,主副中心之間的發展非常不平衡。

宜荊荊城市群涉及宜昌、荊州、荊門三市的26個縣(市、區),土地面積4.75萬平方公里,人口1262.5萬人,分別占全省的25.6%、22.2%。2010年“宜荊荊”城市群被正式寫入湖北省政府工作報告。湖北省“十二五”規劃綱要也明確提出:在未來五年,要做大“宜荊荊”城市群,支持作為兩個省域副中心城市之一的宜昌擴大規模,完善功能,增強區域輻射力和競爭力,發展成為宜荊荊城市群的核心城市。目前,從整體上看宜荊荊整體實力還較弱。2010年城市群實現地區生產總值3114億元,僅為武漢城市圈的9539億元的近1/3。盡管宜荊荊城市群已經提出,但區域合作的機制尚未形成。

三、宜昌市及宜荊荊城市群與蘇州及蘇錫常都市圈發展比較

宜昌市、蘇州市分別為湖北、江蘇的省域副中心城市,且兩者都為各自所在城市群宜荊荊城市群、蘇錫常都市圈的首位城市,具有一定可比性。

(一)經濟發展比較。

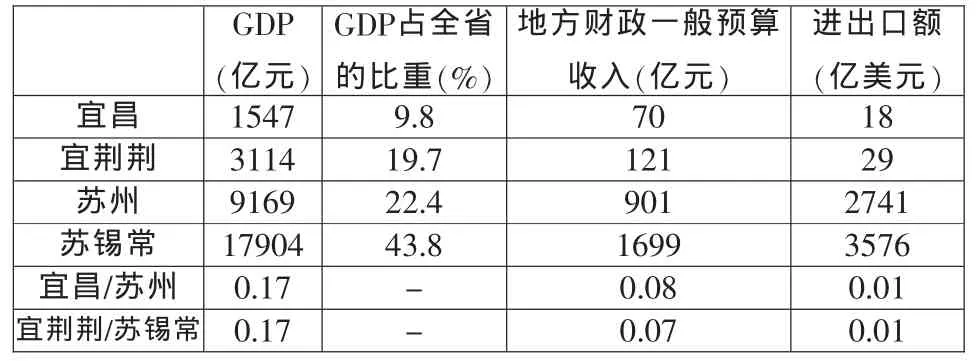

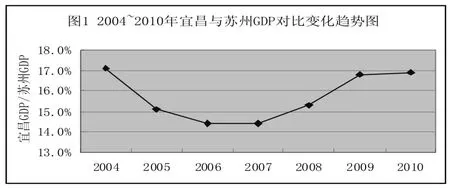

從表1、圖1可以看出,與蘇州及蘇錫常都市圈相比,宜昌及宜荊荊城市群不僅經濟總量較小,差距明顯,而且差距呈加大趨勢。2010年,宜昌市及宜荊荊城市群GDP分別為1547.3億元、3114.47億元,與蘇州及蘇錫常相比,僅相當于后者的1/5不到,GDP占全省的比重比后者低12.6、24.1個百分點;地方財政一般預算收入僅相當于蘇州及蘇錫常的1/10不到;進出口總額僅相當于后者的1/100左右。從2004年到2008年宜昌GDP與蘇州GDP相比一直處于下降趨勢,2009年以后稍有上升也低于2004年的水平。在一定程度上也說明蘇州及其依托的發展載體蘇錫常都市圈經濟更具活力。

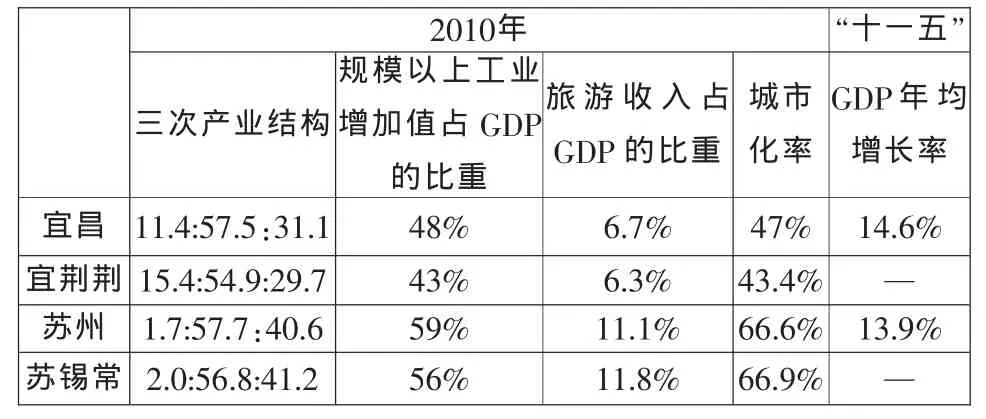

從表2三次產業結構和城市化率可以看出,蘇州及蘇錫常都市圈經濟發展已步入工業化后期、城市化發展的成熟階段,第一產業的比重較小,僅為1.7%、2.0%,第三產業發展迅速,比值為40.6%、41.2%,比宜昌及宜荊荊城市群分別高出9.5、10.5個百分點;宜昌及宜荊荊城市群還處于工業化中期、城市化加速發展階段,盡管宜昌市正處于發展的有利階段,“十一五”期間GDP年均增長率達到14.6,但與蘇州差距不大,僅比其高出0.7個百分點。后者第三產業中旅游業發展依然滯后,旅游收入占GDP的比重僅為前者的1/2左右,旅游資源優勢沒有充分發揮,工業大型企業依然不多,規模以上工業企業增加值占GDP的比重分別比前者低11、13個百分點。

表1 2010年宜昌市及宜荊荊與蘇州及蘇錫常經濟總量情況

表2 宜昌市及宜荊荊與蘇州及蘇錫常經濟發展速度、結構情況

(二)中心城市功能比較。

從城市群首位城市的首位度來看,2010年,宜昌市無論人口首位度(1.22)還是經濟首位度(2.63)都高于同期蘇州的水平(1.15、1.23),但是作為首位城市,兩者人口首位度都遠小于合理比值2。另外,從國際通行的城市首位度理論區域最大的中心城市人口不低于整個區域的1/10、GDP比重不低于整個區域30%來看,宜昌市市區人口、GDP分別占宜荊荊城市群11.1%、25.2%,蘇州市區人口、GDP占蘇錫常都市圈的比重為19%、20.2%,兩者GDP所占的比重與區域首位城市標準都有一定的差距。事實上,盡管蘇錫常都市圈經濟總量很大,但核心城市所占比重不高,屬于均衡型多中心城市群。2002年蘇錫常都市圈規劃正式實施時,蘇州市區無論GDP還是人口規模都少于無錫。隨著都市圈規劃推進,蘇州市在整個都市圈的比重穩步上升。從2005年蘇州市市區GDP開始超過無錫,從2008年蘇州市區人口開始超過無錫,以后緩慢上升。

從城市群中心城市所占的比重來看,兩城市群中心城市所占比重不高。以蘇州最為明顯,2009年蘇州市區GDP占全市的比重僅為40.6%。2008年蘇州全市GDP在全國城市中排名第5位,而市區GDP在全國排名第13位,無錫與之情況相似。與之相比,宜昌市的情況稍好,2010年,市區GDP占全市的比重達到50.7%,但是荊州市市區在全市的比重僅為35.6%。

值得注意的是,在蘇錫常都市圈的發展中,核心城市蘇州市市區和市域縣域經濟都獲得較快發展,實現了“雙輪驅動”。不僅蘇州市區在整個都市圈的經濟比重逐步上升,比重從2002年的16.4%提高到2010年的20.2%,而且蘇州市在整個都市圈的經濟總量中比重上升更快,從2002年的46.8%上升到2010年的51.2%,高于前者。

(三)區域一體化比較。

宜昌、荊州和荊門約呈等邊三角形分布,相互間距離不到100公里,目前,三市之間既有漢宜、襄荊、荊宜三條高速公路相通,又有焦枝、荊沙、長江黃金水道和正在建設的沿江鐵路、“引江濟江”工程相連,宜荊荊電網也已成型。另外,市場建設和管理、社會事業發展等方面的合作也已起步,如建立了宜荊荊城市群媒體聯盟、宜荊荊圖書館聯盟等組織。但實質性的合作還未起步,區域經濟一體化進展仍然非常緩慢。

《江蘇省城鎮體系規劃》(2001-2020)提出了建設蘇錫常、南京、徐州三大都市圈。2002年6月江蘇省政府對《蘇錫常都市圈規劃》作出批復,標志著蘇錫常都市圈建設正式啟動。自規劃實施以來,蘇錫常都市圈區域一體化取得一定的進展。基礎設施建設取得重要進展,蘇錫常三市改造了312等國道、省道干線公路,新建了滬寧高速、沿江高速等一批高速公路,圈內形成了“三縱兩橫”的高速公路網絡,成為我國高速公路密度最大的地區之一。興建了區域性機場,開通了蘇南地區與國內外的便捷聯系。城市軌道交通正在加速建設,現代化綜合交通運輸網絡正在形成和發展。基礎設施的一體化大大強化了三市之間以及城鄉之間的社會經濟聯系,使得城際要素流動十分自由,刺激了產業的擴散與集聚,促進了城市規模的擴大與空間結構的變化,城市綜合實力和輻射擴散能力不斷增強。

但是,在蘇錫常都市圈建設過程中仍存在一些深層次的矛盾,如產業結構的“同構化”、環境污染日趨嚴重、空間發展不均衡、行政管理協調不夠等,制約著該地區的進一步發展。

四、以宜昌為例探討省域副中心城市的發展方向與對策

(一)加快城市群的發展,構建成長三角形。

從上面的比較分析可知,宜昌市與蘇州市作為省域副中心城市雖然處于不同的經濟發展階段,兩者都存在加快發展提高首位度的緊迫性,蘇錫常都市圈的發展對宜昌及宜荊荊城市群的發展具有一定的借鑒作用。蘇錫常都市圈作為載體為蘇州經濟發展提供了有力的支撐,宜昌市要真正建成名副其實的省域副中心,必須加快宜荊荊城市群建設,只有建成城市群,形成城市群中的首位城市,宜昌的省域副中心城市地位才能真正確立。宜昌、荊州和荊門在地理位置上恰好構成“成長三角形”。成長三角是由若干個(不一定是3個)在空間距離上適度、經濟上具有互補優勢的區域增長極構成的經濟合作開發區。從發展經濟學的角度看,成長三角的互動性比單一增長極更具有空間擴張力和規模擴展力。湖南省的長株潭城市群就屬于典型的成長三角模式。

應加快宜荊荊成長三角形的構建。首先,盡快建立宜荊荊城市群區域協調機構,可由省政府責成相關部門牽頭組織,由宜昌、荊州、荊門三市負責人參加成立“宜荊荊城市群建設領導小組”,并建立相應的工作機構,也可建立聯席會議制度。其次,盡快編制《宜荊荊城市群規劃》。在編制過程中注重建立城市間的信任和達成一致。再次,建立城市論壇,作為成員城市分享各自關于區域發展觀點的平臺。最后,根據市場經濟發展規律,調動民間的、非政府的力量來加強相互之間的協調。如成立城市群行業協會,使區內企業因共同利益而建立戰略聯盟,營造公平有序的市場競爭環境。

(二)推動區域合作,加快一體化建設。

以宜昌、荊州和荊門三市城區為核心,同時推動基礎設施、市場、產業、城鎮體系和生態環保一體化,強化“同城效應”,與周邊縣市共同組成區域核心增長極。

通常人們把1小時交通圈作為衡量都市圈范圍的重要標志,宜荊荊城市群屬于網絡型多核心城市群,應該發展多種形式的快速干道網,包括高速公路、城際鐵路等交通方式,將中心城市與外圍縣市有機地融合在一起,推動產業的聯動和經濟的一體化的形成。

加強產業合作。以旅游業作為宜荊荊城市群產業一體化的突破口,整合三地的旅游資源,實現資源優勢向產業優勢的轉變。加強三市之間石化、農產品精加工、文化、物流等產業的合作。如宜昌和荊門之間可以加強磷化工的合作,荊州和荊門可以加強石油化工的合作。以大企業如葛洲壩、宜化等為龍頭,延長產業鏈,利用各地的資源優勢,合作發展。

加緊構建宜昌城區、荊州城區、荊門城區、枝江、當陽等城市群核心圈層,積極培育宜都、松滋、公安、沙洋、鐘祥等城市群緊密聯系層。通過高速公路、鐵路、快速干道及河流兩側綠化帶在城鎮之間和城鎮不同組團之間建立綠色開敞空間,合理規劃城市群建設土地,構建“緊湊型城市、開敞性區域、網絡化發展”的城市群空間形態。加強環境保護、資源利用特別是水資源利用與保護等領域的合作。

(三)錯位發展,做大做強中心城市、縣域經濟。

城市群的發展主要依托于中心城市的輻射力和帶動力,中心城市和腹地經濟共贏發展在蘇錫常都市圈也得到體現。針對宜昌首位城市功能不突出,宜荊荊三市中心城市不強的現實,應該加強宜昌、荊州、荊門三個中心城市的發展,促進中心城市做強做大,提高經濟外向度,充分發揮它們的經濟活力與輻射力。支持宜昌建設特大城市,提高城市首位度,加快荊州大都市區的建設,支持荊門建設大城市。三市的發展應進行合理的區域分工,尤其在產業方面,錯位發展,發揮各自的優勢。特別是宜昌市除了鞏固傳統的工業優勢之外,還要加快金融、物流等現代第三產業發展,提升服務功能。

同時,要加快縣域經濟的發展,注重培育龍頭型企業,使具備條件的縣市逐步發展成為大中城市,形成宜荊荊城市群內及向外擴散的重要節點。

(四)完善功能支持,創新體制機制。

國內其他地區的省域副中心城市,政府都在某種程度上給予了機制、體制上的特殊安排,從而呈現出良好的發展態勢。而湖北省的省域副中心城市在這方面還欠缺必要的實質性安排,使政策、資金支持難以得到保證,這是導致其發展不快的重要原因之一。適當擴大宜昌等省域副中心城市的經濟社會管理權限。賦予宜昌市等與武漢相類似的財政管理體制模式。同時,為了協調城市群內各個城市之間的關系,可參照蘇州、溫州等市的做法,其主要領導均由省委常委或副省長擔任,對宜昌市主要領導實行高配。在政策、資金上參照武漢“1+8”城市圈的做法給予宜荊荊城市群更多的支持。

F127(263)

A

1003-8477(2012)01-0050-03

李春香(1980—),女,湖北省社會科學院長江所助理研究員,在讀博士。

責任編輯 郁之行