談涉外民商案件中的識別與識別沖突

周曉明

(武漢大學 政治與公共管理學院,湖北 武漢 430072)

談涉外民商案件中的識別與識別沖突

周曉明

(武漢大學 政治與公共管理學院,湖北 武漢 430072)

涉外民商事案件中的識別是法官依據一定的標準和原則對特定法律事實進行定性、分類并對有關規則進行解釋,從而確定管轄權規則或沖突規則的認識過程。由于各國法律存在廣泛沖突,運用不同法律進行識別,往往導致不同結果,從而形成識別沖突。識別沖突是沖突法領域的特有概念,是各國實體法和沖突法上的沖突在司法階段的表現。關于識別沖突的解決,國際上至今沒有統一的立法和主張,法院地法說、比較法說、準據法說等都各有利弊,需運用最密切聯系理論解決識別沖突,即根據識別對象的不同分別適用不同的“最適當的法”,以最密切聯系理論為指導的“自體識別說”有利于涉外民商事案件的法律適用實現“沖突法正義”與“實體法正義”的真正和諧統一。

識別;識別沖突;連結點;沖突規范;最密切聯系理論

識別不是沖突法領域的特有概念。在國內案件中也存在運用一定思想觀點和分類標準對有關爭議進行定性和分類,以適用正確的法律。一般說,就純國內案件而言,只要法官對案件進行了正確定性,法律適用問題即告解決,法官只需依照本應適用的法律對案件爭議進行實體裁判即可,并不存在識別沖突。因此,在國內法領域,識別僅僅是法官的一個認識過程,管轄權的確定、識別、法律適用等問題似乎很少討論。而在涉外民商事案件中,由于世界各國的法律(沖突法和實體法)存在沖突,法官在依沖突規范的指引確定準據法之前,往往需要首先解決識別、反致、先決問題、法律規避等一般性問題,這些問題構成沖突法體系的重要組成部分而在傳統沖突法理論中十分盛行,成為一國法院在沖突規范的框架內追求法律適用靈活性和判決結果公正性的重要手段。因此,涉外民商事案件中的識別不僅僅是法官的認識過程,識別的方法和識別沖突的解決是一個法律問題,它關系到涉外民商事法律爭議的法律適用和實體解決。

一、沖突法上的識別

(一)識別的含義。

在涉外民商事案件中,由于存在不同法域之間法律上的沖突,識別結果直接關系到應適用哪一法域的法律解決爭議,對案件的識別不同,不僅直接影響案件審理結果和當事人利益,有時甚至影響案件所涉的國家利益。因此,識別問題在沖突法領域尤為重要,從管轄權的確定到法律適用乃至判決的承認與執行都離不開識別。

依《元照英美法詞典》,法律適用過程中的識別是指在法律沖突時,法院須在一開始即判定案件的性質,以確定適用的法律,這一過程亦稱作characterization,qualification,classification和interpretation。在涉外民商事案件中,法院的首要任務就是對案件性質進行初步定性和分類以確定對案件有無管轄權,在確定管轄權后,法院必須進一步對爭議的事實問題進行定性和分類,以尋找有關的沖突規范,同時對沖突規范和連結點進行解釋,最后根據沖突規范的指引確定準據法。在法律適用過程中,離開識別,根本談不上選擇合適的準據法。

識別的對象主要包括四個方面:即對案件事實的定性和分類,對有關沖突規則的解釋,對案件中有關連結點的確定、分類和解釋,對特定法律概念和術語的解釋。因此,沖突法上的識別(characterization)是法官依據一定的法律觀念,對法律關系有關的事實構成做出定性(qualification)或分類(classification),將其歸入特定的法律范疇,并對有關的沖突規范、連結點和法律概念進行解釋(interpretation)和確定(qualification),從而確定適用哪一條沖突規范的認識過程。characterization是對爭議事實進行法律上的定性,qualification是對爭議的事實構成進行確定,classification是對爭議事實進行法律上的分類。interpretation是對特定的沖突規則、連結點、法律概念和法律術語進行解釋。

(二)識別的特征。

涉外民商事案件中的識別具有如下特點:

首先,從性質來說,識別是司法過程中,法官在確定準據法時,依照自己的法律知識和價值理念而進行的一種主觀的認識活動。

其次,從目的來看,在涉外民商事案件的不同階段,法官識別的目的是不同的。法官首先對爭議的事實進行初步定性和分類,其目的是確定法院是否有管轄權;此后,法官需要對具體案情進行進一步的定性和分類,以確定該類涉外民商事爭議是否屬于法院地“直接適用的法”的調整范圍,或者法院地締結或參加的可以在內國直接適用的國際條約的調整范圍;如果不是,法官需要尋找法院地是否存在調整該涉外民商事爭議的沖突規范,如果有,則對沖突規范中的連結點、具體的法律概念和術語進行解釋,根據沖突規范指定確定形式上最恰當的實體法為涉外民商事爭議的準據法。只要準據法得到了確定,識別的任務即告完成。

從本質上講,識別包含兩個相互制約的方面:一是對國際民商事案件所涉的事實或問題進行分類或識別,將其納入特定的法律范疇。因為在適用沖突規范時,首先必須明確案件所涉及的有關事實或問題屬于什么法律范疇,如是合同問題還是侵權問題,是結婚能力問題還是結婚形式問題,是實體問題還是程序問題,等等。只有明確了這一點,才能找到適當的沖突規范;二是對沖突規范本身進行識別,即對沖突規范所使用的名詞術語進行解釋,它既包括對“范圍”的解釋,也包括對“連結點”的解釋。[1](p91)因此,沖突法上識別的本質是為了準確選擇和適用沖突規范。只要確定了沖突規范并依照沖突規范的制定初步找到了連結點,識別的任務即告完成。

二、識別沖突及其解決方法

(一)識別沖突產生的原因。

所謂識別沖突是指識別標準的沖突,即采用不同國家的法律概念對同一具體法律事實進行分類定性會得出不同的結論,將其歸入不同的范疇,從而導致不同沖突規范的適用和不同準據法的確定,最終得到不同的判決結果。[2](p119)

在主權平等的國際社會中,各國的立法權彼此獨立,各國民商事法律制度各不相同,但是各國為了促進民商事交往而往往互相承認外國人在內國的民商事法律地位并且承認外國法在內國的域外效力,這就必然導致民商事法律沖突的存在。民商事法律沖突是指對于同一民商事關系,因所涉的各國民事法律規定不同而發生的法律適用上的沖突。這種法律沖突既可以表現為民商事實體法的沖突,還可以表現為沖突法的沖突。這是導致識別沖突的根本原因。一般認為,識別沖突產生的原因有以下幾項:其一,不同國家對同一事實賦予不同的法律性質,因而可能援引不同的沖突規范;其二,不同國家往往將具有相同內容的法律問題分配到不同的法律部門中去;其三,不同國家對同一問題規定的沖突規范具有不 同 的 含義 。[2](p119-120),[3](p88-90)

(二)識別沖突的種類。

識別沖突主要表現在各國對法律事實的定性不同、對法律的分類不同、對連結點賦予不同的含義和各國具有獨特的法律概念和術語等不同方面。不論哪種形式的識別沖突,都可以理解為是各國實體法或沖突法在規定上的積極的識別沖突或消極的識別沖突。①識別的積極沖突是指各國的沖突規范的規定、連結點的含義或對事實定性不同而產生的沖突;消極的沖突是指某國有專門的法律概念和術語而有的國家沒有。由于不同國家具有不同的民族歷史、價值觀念、立法背景,導致不同國家對同一法律現象會有不同的解釋和定性。這種法律制度背后的特定價值觀念構成解釋該國法律的特定語境,即沖突法上解釋各國沖突規范的標準或依據,成為作為識別依據的不同國家的“法”,從而進一步形成識別的沖突。識別沖突是識別問題的核心,是沖突法研究識別問題的根本原因所在。也就是說,識別沖突從本質上看,仍舊是法律沖突,是在司法過程中產生的,法院在選擇與適用涉外民商事爭議的“適用法”時首先需要解決的一種法律沖突。這種沖突既有解決一般法律沖突的共性,也有自己的特點,即識別是在司法過程中產生的,法官是識別活動的主體,識別活動主要是法官可以自由裁量的司法行為,各國對于識別沖突往往缺少明確的立法規定等。

(三)解決識別沖突的傳統方法。

識別是法院在審理案件的司法活動中遇到的問題,由于識別具有上述特點,導致解決識別沖突的方法也眾說紛紜,莫衷一是。具體說來,主要有法院地法說、準據法說、分析法與比較法說、個案識別說、功能定性說、折衷說等不同主張。法院地法說主張以法院地國家的實體法作為識別依據;準據法說主張以爭訟問題的準據法對爭論問題的性質進行識別;比較法說主張以比較法研究形成的一般法律原則進行識別;個案識別說主張依據每個案件的具體情況分別以法院地法或準據法進行識別;功能定性說主張依法律制度在社會中的功能進行識別。上述學說各有利弊,其中最為核心的學說應為法院地法說和準據法說,其他學說多以法院地法和準據法為基礎。但是從理論層面說,基本上每一種理論都有一定的缺陷,不是過于僵固就是過于靈活。因此,在實踐中除了法院地法說之外,很少有其他理論能夠在世界范圍內站穩腳跟。即使是法院地法說,也存在自身難以克服的缺陷,它在實踐中的廣泛適用實在是各國法官的無奈之舉。

三、最密切聯系理論與識別沖突的解決

識別問題的重要性和識別沖突的現狀迫切需要新的思想和方法注入活力。而最密切聯系理論為識別沖突的解決提供了新的方法。

(一)最密切聯系理論解決識別沖突的具體方法。

最密切聯系理論除了對識別內容產生重要影響之外,還對識別沖突的解決提供了新的方法。雖然任何案件中都存在識別問題,但是識別沖突只有在涉外民商事案件中才會存在。因為識別沖突是法院地和涉外民商事案件所涉的其他國家的法律對涉外民商事案件的性質、沖突規范、連結點、法律術語和實體法的內容進行不同的定性和分類時所產生的法律沖突現象。因此,從本質上講,識別沖突仍舊是法律沖突,它是世界各國在解決法律沖突時所產生的沖突。

依照傳統的理論,識別沖突主要依法院地法解決。但事實上,識別沖突依照其所產生的原因的不同,應該有不同的解決方法。最密切聯系理論的誕生,為解決識別沖突提供了新的思路:

首先,在解決識別沖突的價值取向上,對于究竟應依照什么法律進行識別不能一概而論,一國法院在處理涉外民商事爭議時,應該本著有利于促進國際民商事交往,維護國際民商事關系穩定,保護當事人的合理期望和合法權益和方便案件的審理為基本原則來確定識別沖突的法律適用問題。[1](p119)

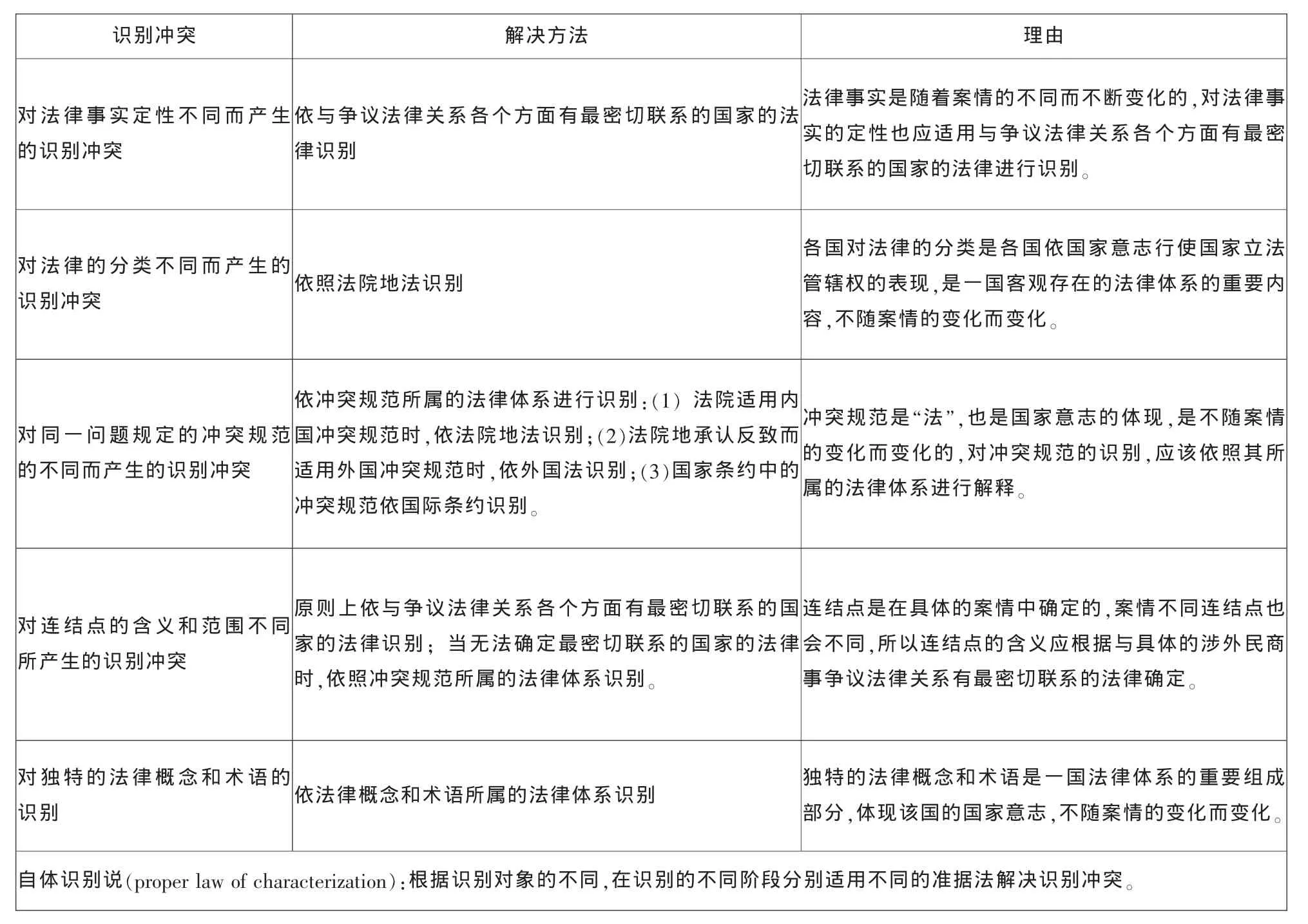

其次,在解決識別沖突的具體方法上,因不同原因產生的識別沖突,應該運用不同的方法解決,即“自體識別說”①肖永平教授提出的“自體識別說”與本文的含義有所不同:肖永平教授的“自體識別說”主要針對因沖突規范的含義不同而產生識別沖突時的解決方法;本文的“自體識別說”在更廣泛的意義上使用,即對不同原因而產生的識別沖突,應該依照不同的方法解決。參見肖永平:《肖永平論沖突法》。武漢:武漢大學出版社,2002年版,第71頁。:(1)對于各國對法律事實的定性不同而產生的識別沖突,應該依照與爭議法律關系的各個方面有最密切聯系的國家的法律識別。這是因為在具體的涉外民商事案件中,法律事實是隨著案情的不同而不斷變化的,案情不同,法院地必然不同,如果依照傳統的法院地法解決識別沖突,不僅未必能體現爭議的本質,還可能導致識別結果的不一致,從而出現當事人挑選法院的現象。而依照與涉外民商事爭議的法律關系各個方面有最密切聯系的國家的法律進行識別,則更有利于揭示案件的本質所在,避免當事人挑選法院,實現識別沖突法律適用的一致性。(2)對于各國對法律的分類不同而產生的識別沖突,應該依照法院地法進行識別。由于各國對法律的分類是各國依照國家意志行使立法管轄權的結果,它不因案件的變化而變化,是客觀存在的一國法律體系的重要內容。如對于時效問題究竟應將其歸類為實體法問題還是程序法問題,應適用法院地法的規定進行確定,否定法院地法對此類識別沖突的管轄權就是否定法院地的國家主權。(3)對于不同國家對同一問題規定的沖突規范的含義不同而產生的識別沖突,應依照沖突規范所屬的法律體系進行識別。當法院在適用內國沖突規范時,應依照法院地法對沖突規范的含義進行解釋;在承認反致而導致適用外國沖突規范的情況下,法院應依照該沖突規范所屬的外國法對沖突規范的含義進行解釋;在適用國際條約中的沖突規范時,法院應根據國際條約對沖突規范的含義進行解釋。(4)對于不同國家對同一問題規定的沖突規范的含義相同,但沖突規范中的連結點的含義和范圍不同而產生的識別沖突,原則上應該依與爭議法律關系各個方面有最密切聯系的國家的法律確定連結點的含義和范圍;當無法確定最密切聯系的國家的法律時,依照沖突規范所屬的法律確定連結點的含義和范圍。如關于動產與不動產的識別,原則上應適用與爭訴點有最密切聯系的財產所在地法進行識別,無法確定最密切聯系的國家的法律時,適用沖突規范所屬的法律體系識別。(5)對于獨特的法律概念和術語的含義的識別,應該依法律概念和術語所屬的法律進行解釋。這是因為,特定的法律概念和術語是一國法律體系的重要組成部分,是該國國家意志的體現,只有在該國的特定的法律語境下解釋其含義,才能真正解釋特定法律概念和術語的本質特征。

(二)運用最密切聯系理論解決識別沖突的好處。

1.運用最密切聯系理論解決識別沖突,可以保證法律選擇的結果與案件存在密切聯系,防止法官為追求實質結果而任意識別,客觀上可以避免識別沖突的發生。如在美國紐約州的Kilberg v.Northeast Airlines,Inc.g案②Kilberg v.Northeast Airlines,Inc.,9 N.Y.2d 34,211 N.Y.S.2d 133,172 N.E.2d 526(1961).中,紐約州居民吉爾伯格在馬薩諸塞州的空難中喪生,該地法律存在賠償責任限額的規定,而法院地紐約州沒有這一限制。為實現保護本州居民的“公共政策”,法院將賠償限額識別為程序問題,從而適用法院地法。而將最密切聯系理論運用于識別,分析備選法律的連結點與案件的聯系,以此為標準權衡和選擇應適用的法律,可以減少識別的任意性,保持法律選擇過程的雙邊性。

?

2.運用最密切聯系理論解決識別沖突可以減少識別的機械性。依照傳統沖突法理論,識別大多是根據法院地法的觀念、同時參考外國法上的觀念進行的。但在不同觀念相互沖突的情況下,法官沒有取舍的標準,要么是根據判決結果的需要定性,而更多的情況是根據法院地的法律概念定性。所以在沖突規范適用的起點就具有機械性,很難保證經過復雜的推論過程得到的準據法能與案件存在真實聯系。運用最密切聯系理論進行識別,在存在識別沖突的情況下,適用與案件聯系更密切的法律,可以減少識別的機械性。

3.運用最密切聯系理論解決識別沖突可以提高法律選擇的效力,減輕法院的司法負擔。依照傳統沖突法理論,在可能適用的法律中選擇具有最密切聯系的法律,特別是在涉及外國法上的特有制度時,法院須采用功能分析方法,查明外國法的相應規定,而后對照法院地法的觀念作出識別。這一過程會增加司法程序的負擔并導致審判的遲延。而依最密切聯系理論解決識別沖突,看似十分復雜,但只要確定了與爭議有最密切聯系的法,很多問題便可以迎刃而解,從而大大提高了法律選擇程序的效率。

四、結論

總之,識別沖突的解決確實不能一概而論,歷史上各種解決識別沖突的方法不是過于靈活就是過于僵固,最密切聯系理論的誕生為識別沖突的解決提供了新的思路——“自體識別說”(proper law of characterization),即根據識別對象的不同分別適用不同的“最適當的法”來解決識別沖突問題。請看上表:

總之,識別與最密切聯系理論本是發生在沖突規范適用不同階段的不同制度,但最密切聯系理論的誕生對識別的內涵和識別沖突的解決都產生了重要影響。在最密切聯系理論指導下進行識別,有利于涉外民商事案件的法律適用實現“沖突法正義”與“實體法正義”的真正和諧統一。

[1]肖永平.法理學視野下的沖突法[M].北京:高等教育出版社,2008.

[2]韓德培.國際私法[M].北京:高等教育出版社,2000.

[3]余先予.沖突法[M].北京:法律出版社,1989.

DF972

A

1003-8477(2012)01-0146-04

周曉明(1981—),女,武漢大學政治與公共管理學院政治學流動站博士后。基金項目:本文是歐盟LISUM項目的研究成果。

責任編輯 勞志強