英語專業學生閱讀動機差異的教學實證研究

宮 軍,劉 榴

(湖南安全技術職業學院,湖南長沙410151)

英語專業學生閱讀動機差異的教學實證研究

宮 軍,劉 榴

(湖南安全技術職業學院,湖南長沙410151)

采用問卷方法對英語專業學生進行了閱讀動機調查,考察閱讀水平差異帶來的動機傾向及個體差異,其中部分學生接受了為期18周的閱讀動機和策略訓練。數據顯示,英語專業學生在閱讀動機的強弱程度和傾向上都呈現出相似規律。高水平閱讀者的整體閱讀動機強于低水平閱讀者,而外部動機是所有學習者最強的閱讀動機傾向。通過閱讀教學內容的多樣化、正確的歸因訓練和閱讀策略練習等閱讀教學改革,學習者的閱讀能力能夠得到有效提高。

英語專業大學生;閱讀動機;教學實踐

一 研究背景

1.英語學習動機的相關理論

早在1959年,Gardner和Lambert就提出了兩種不同的語言學習動機:融入型動機和工具型動機。前者是學習者對外語學習本身產生興趣,他們想學一門語言是出于“對另一個語言群體的人和文化的純粹的個人興趣”。后者即著眼于學習一門新語言帶來的實用價值,如找份好工作或去國外繼續深造。Gardner和Lambert(1959)的學習動機理論的不足在于對學習動機本質的認識過于單一,忽略了動機的傾向性和動態性,而Ryan與Deci(2000)的自我決定理論認為學習動機是一個連續體,動機類型因個人自主和自我決定的程度不同而不同,由低到高分別為無動機、外部動機、內部動機。無動機是最缺少自我決定的動機類型,其特點是“學習者認識不到他們的行為與行為結果之間的聯系”。外部動機與工具型動機相對應,是指人們不是出于對活動本身的興趣,而是為了獲得某種可分離的結果而去從事一項活動的傾向。內部動機“是人類固有的一種追求新奇和挑戰、發展和鍛煉自身能力、勇于探索和學習的先天傾向”,它與學習者在學習第二語言過程中獲得樂趣和滿足感等內部因素相關,與 Gardner和 Lambert(1959)提出的融入型工具不謀而合。

自我決定理論是動機二元對立模式的深化和延續,為后人研究學習動機提供了多元化的視角。在探討語言的學習動機時,學習者的內部心理結構也成為研究者新的關注點,如Bundura(1993)的自我效能理論。自我效能指的是學習者對其完成某特定任務的能力進行主觀判斷。這種自我評價與學習者在整個學習過程中決定參與的學習活動,期望程度,努力程度和表現出的毅力密切相關。Bundura(1993)認為,決定人們自我效能的關鍵在于對先前活動的成敗進行歸因。具體來說,當學習者將其成功的學習經驗歸功于運氣或機遇等外部因素時,自我效能也無法提高;反之,當學習者認為其失敗的學習經驗源于努力不夠或缺少機遇時,自我效能不一定會降低。所以,正確的歸因對自我效能的培養至關重要。

2.英語學習動機在閱讀方面的相關研究

動機涉及復雜的心理過程,因此測量難度很大,實驗可操作性也不高。過去幾十年里,學習動機的研究多停留于理論探討,相關的實證研究也以定量研究方法(問卷調查)居多。在Baker和Wigfield(1999)的調查中,他們對兒童的母語閱讀水平和動機進行相關性研究,卻并未發現兩者存在直接聯系。閱讀動機高的學生在閱讀測驗中并未得最高分,而閱讀動機低的學生閱讀水平也不見得低。然而,國內學者的研究結果卻相反。文秋芳和王海嘯(1996)以國內非英語專業大二學生為研究對象,考察了作為學習者因素之一的學習動機與大學英語四級考試成績的關系。結果顯示,低分組的表層動力大于高分組,而其深層動力卻遠低于高分組。由于大學英語四級考試中閱讀占了很大比重,所以考試成績很大程度上反映的是學生的閱讀水平。可以說,學習者的深層動機與閱讀水平是呈正相關的,而表層動機與閱讀水平呈負相關。同樣,袁永芳(2002)對國內理工科大二學生的英語學習動機進行調查發現,不管閱讀能力的強弱,所有學生的工具型閱讀動機都強于欣賞型動機,而欣賞型動機對閱讀能力的影響大于工具型動機。

以上研究由于考察對象和測量手段的不同因而得出的結論不盡相同。國內的研究以中國高年級的英語學習者為對象,更有實際意義和針對性,因而其調查結果更值得參考。但是英語專業的大學生,作為千萬英語學習者的一個特殊群體,卻并未得到研究者應有的關注。因此,本文借鑒自我決定理論中的內部動機和外部動機以及自我效能理論,考察英語專業大學生在閱讀動機上體現出的個體差異,并探索其在英語閱讀教學實踐上的可行性。

二 研究受試,工具及程序

本研究采用66名英語專業大學生為受試,其中42名大一學生,24名大二學生。跨年級調查確保了受試者在閱讀動機上能體現出較大的水平差異。調查工具包括閱讀水平測試和閱讀動機的問卷調查。閱讀水平測試的素材來源于2005年大學英語四級考試的閱讀部分,包括2篇300字左右的科普文章,一共設10道選擇題。閱讀動機的問卷參考了Baker和Wigfield(1999)的閱讀動機問卷,結合中國大學生英語學習的實際情況進行了修改,通過內部動機、外部動機和自我效能三大指標對學習者的閱讀動機進行測量。問卷由20個描述性的陳述句組成,其中1~7屬于內部動機,8~17屬于外部動機,18~20屬于自我效能。受試者根據自身對每個句子的認同程度給予“1~4”的分數,即從“完全不同意”到“完全同意”中有4個選項供受試者挑選其一。

所有受試者在30分鐘內完成當堂測試,事后對學生的選擇進行了匯總。在回收的66份測驗問卷中,3份由于答題不完整無效。一共63份測驗問卷參與了最后的數據統計與分析。由于本文的研究目的在于考察學生的閱讀動機差異,根據學生在閱讀水平測驗中的得分(滿分10分),將得5分以下的定為低分組,7分以上的定為高分組。因此,本研究的最終考察對象為23名低水平閱讀者和19名高水平閱讀者。

三 結果與討論

1.閱讀動機差異與閱讀水平的相關性

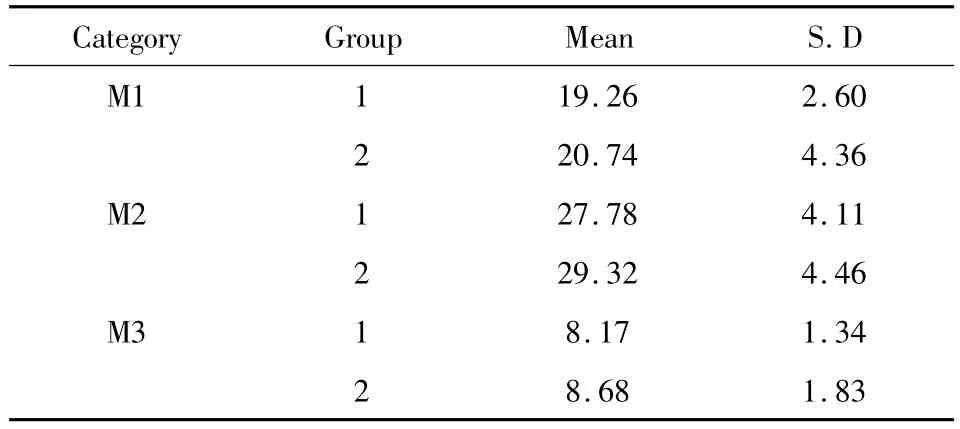

上文提到,閱讀動機問卷基本采用Likert量表,受試者對每個句子的認同程度給予“1~4”的分數。根據邏輯習慣,1=完全不同意,2=基本不同意,3=基本同意,4=完全同意。由于出現在問卷中的句子均從正面提問,所以分數越高則動機越強。現將高分組與低分組在閱讀動機上體現的差異列表如下:

表1 不同水平閱讀者閱讀動機類型的描述性分析

表1中,高分組無論在整體閱讀動機上還是具體到閱讀動機的子分類上,平均分和標準差都高于低分組,這充分說明閱讀水平越高,整體閱讀動機越高。高水平閱讀者的內部動機、外部動機和自我效能的強度均超過低水平閱讀者。其次,通過縱向比較可發現無論閱讀水平的高低,學習者在閱讀動機上都呈現出相似的規律。具體如下圖所示:

圖1 不同水平閱讀者在閱讀動機上體現出來的傾向

從上圖可以看出,無論學習者閱讀水平的高低,在其英語學習中外部動機占了主導地位,其次是內部動機和自我效能,這一結果與袁永芳(2002)、文秋芳(2003)等人的調查結論一致。究其原因,由于受試者為英語專業學生,這意味著英語對他們來說不單是一門工具,而是謀求生存發展的技能,學習者英語水平的高低直接決定了他們未來的職業發展。因此,他們在英語學習上有更為實際的動力。

2.不同水平的閱讀者在學習動機上的具體差異

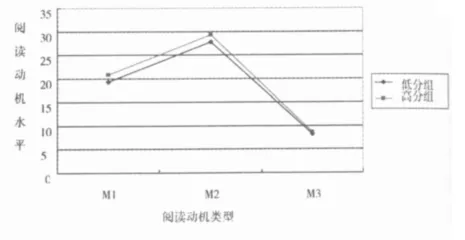

為了更深入地探究閱讀水平不同的學習者在閱讀動機上的差異,本文針對學習者在閱讀動機問卷中每個句子的選擇進行了數據分析,根據其平均數大小總結出了不同閱讀水平的學習者最認同的和最不認同的學習動機,具體如下表所示:(加粗字為最符合學習者閱讀動機的描述,未加粗的為最不符合學習者閱讀動機的描述)

表2 不同水平閱讀者對閱讀動機描述的認同情況

表2顯示,在排名前4位最符合學習者閱讀動機的描述中,選項20,4,8是所有學習者都認同的動機類型。而這3項涵蓋了閱讀動機的所有類型,包括內部動機,外部動機和自我效能。可以看出,學習者的動機類型不是單一的,而是有著多元動機傾向的綜合體。其中,選項20“I know that I will do better in reading if I practice more.”考察的是學習者自我效能的一個維度,不管高水平還是低水平的閱讀者,他們都相信大量的閱讀練習有助于提高閱讀能力,進一步提高其自我效能。選項4“If the teacher discusses something interesting,I might read more about it.”考察的是學習者內部動機中的興趣因素。顯然,興趣是學習者閱讀的重要動力。而使學生體會到樂趣的不只是話題本身的趣味性,教師對話題的呈現方式也將影響著學生的情感認知。選項 8“I like hearing the teacher say I read well.”則是外部動機中來自他人的認同,而外部動機對提高學習者自我效能有直接的促進作用。

其次,表2揭示了高水平閱讀者在自我效能這一概念上的矛盾心態。一方面,他們認可平時的閱讀練習對自我效能帶來的正面影響。但另一方面,學習者的實際閱讀水平與自我效能不一致。例如,選項18“我的閱讀水平很高”是高水平閱讀者最不認同的動機傾向,這說明學習者的閱讀能力與其自我效能并不成正比,他們對能否成功的完成閱讀任務并無可靠準確的自我判斷,而導致這種現象的原因可能與英語課堂學習環境、缺乏正確的歸因訓練等有關。

3.閱讀動機差異研究對英語閱讀的教學實踐

通過對高水平和低水平閱讀者進行組間比較發現,高水平閱讀者的整體閱讀動機強于低水平閱讀者,外部動機是所有學習者閱讀動機構成中的主導因素,而自我效能是所有學習者最弱的動機傾向。基于上述結論,筆者再次將參與前項實驗的42名英語專業一年級學生分為兩組:1組為對照組,2組為實驗組。對照組仍采用傳統的英語閱讀教學模式,實驗組則接受為期18周(一學期)的閱讀動機和策略訓練。

閱讀動機訓練包括對學習者外部動機、內部動機和自我效能三個維度進行強化。在每周1節課的閱讀教學中,教師以歷年大學英語四級考試閱讀真題為載體,結合閱讀策略訓練,加強學習者對四級考試的重視,從而強化其外部閱讀動機。提供與學生現有閱讀水平相符且話題新穎的閱讀材料,并輔以多樣化的教學呈現形式,提高學習者的內部閱讀動機。另外,引導學習者對其閱讀水平進行正確歸因,形成對自我閱讀能力的正確判斷。

閱讀策略訓練則以閱讀材料為載體,由教師講解并演示,學生首先在教師指導下嘗試、強化使用策略,并由此逐步過渡到學生自主使用閱讀策略,包括如何處理主旨題 、基調問題、態度問題、篇章結構問題、承上啟下問題和實據性問題(包括細節性問題和否定性問題)、推理性問題、詞語意義理解題和指代性問題。其中,詞語意義理解題是閱讀策略訓練的重點,包括借助同義詞解決陌生詞的詞義理解問題;借助語境中表對照的反義詞來理解陌生詞的意思;利用文中熟悉的詞語來解決陌生詞的詞義理解問題;借助說明性例子來解決陌生詞的詞義理解問題;借助語境來理解陌生詞的意思;利用信號詞推出陌生詞的意思;利用因果關系推出陌生詞的意思;利用一般常識推測出陌生詞的意思。

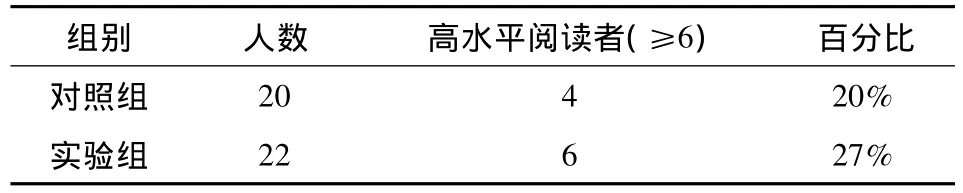

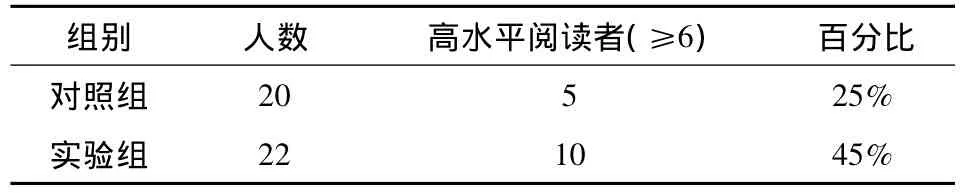

18周的英語閱讀教學實踐后,以2006年大學英語四級閱讀真題為測量工具,再次對42名受試者進行閱讀水平測驗。從表3和表4可以看出,對照組實驗前后高水平閱讀者分別占20%和25%(閱讀分數≥6),學習者閱讀水平并無顯著變化。而實驗組閱讀水平有了明顯提高,實驗前后高水平閱讀者分別占27%和45%(閱讀分數≥6)。

表3 實驗前學習者閱讀水平測試

表4 實驗后學習者閱讀水平測試

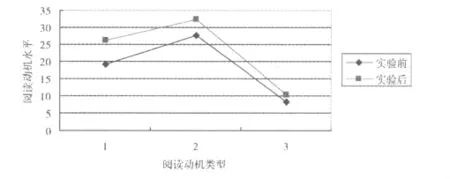

此外,兩組學習者在閱讀動機傾向上也發生了變化。對照組的閱讀動機傾向實驗前后一致,外部動機仍然最高,自我效能整體偏低。實驗組的閱讀傾向則發生顯著變化,學習者整體閱讀水平均得以提高(如圖2)。其中,內部動機提高幅度最大,學習者的閱讀動機更多來自于閱讀材料本身以及多樣化的閱讀教學活動。學習者對于英語等級考試與閱讀學習之間的聯系也有了更加深刻的認識。而閱讀動機和策略的訓練則提高了學習者的自我效能。實驗結果顯示,閱讀教學內容的多樣化、正確的歸因訓練和閱讀策略練習對大學生英語整體閱讀動機和閱讀水平的提高有積極的促進作用。

圖2 實驗組閱讀動機類型的差異

四 結 語

本研究所獲取的數據表明,英語專業的學生整體閱讀動機較強。通過對高水平和低水平閱讀者進行組間比較發現,他們在閱讀動機的強弱程度和傾向上都呈現出相似規律,高水平閱讀者的整體閱讀動機強于低水平閱讀者,而外部動機是所有學習者閱讀動機構成中的主導因素。高水平學習者盡管閱讀動機更強,但自我效能卻與低水平學習者持平。然而,通過閱讀教學內容及形式的多樣化、正確的歸因訓練和閱讀策略練習等一系列的閱讀教學改革,學習者能夠習得豐富的閱讀策略,形成合理、可持續發展的動機傾向,以及較高的自我效能。

[1]高一虹,趙 媛,程 英,等.中國大學本科生英語學習動機類型[J].現代外語,2003(1):28-38.

[2]文秋芳,王海嘯.學習者因素與大學英語四級考試成績的關系[J].外語教學與研究,1996(4):33-39.

[3]袁永芳.大學生英語閱讀動機研究[J].外語教學,2003(2):91-94.

G642.0

A

1674-5884(2012)01-0131-03

2011-10-28

湖南省教育科學“十二五”規劃2011年度立項課題(XJK011CZJ052)

宮 軍(1958-),男,遼寧大連人,副教授,主要從事英語語言學及教學研究。

(責任編校 許中堅)