農村居民收入的不確定性及其對消費行為的影響

王 靜

(中南民族大學 管理學院,湖北 武漢 430074)

對居民收入的構成進行分析,被認為對研究居民收入問題具有重要的意義,但鮮有學者進一步將居民收入的內部構成與居民消費結合起進行分析,特別是將農村居民收入構成和收入不確定性聯系起來,并對其與消費的關系進行分析。將這兩者有機結合具有重要的意義:一方面,對農村居民收入構成進行分解來分析其不確定性并探討其對消費的影響,能夠在分析農民居民收入的不確定性上,以及對消費產生影響的研究上更具有針對性,挖掘分析的深度,從而能夠提出更有針對性的政策建議。另一方面,因為財產性收入和轉移性收入所占比例不高,所以常常在分析農村居民收入時被忽視,而這兩類收入涉及到不確定性、風險以及政府對農村的經濟政策和制度等高度相關。因此,從不同的收入來源對農村居民的收入不確定性及對消費產生影響的分析能夠進一步拓寬和細化對農民收入不確定性因素研究的廣度。

一、農村居民不同來源收入的不確定性

根據理性預期假說,人們在預期時一方面要考慮可以預見的即將發生的情況,另一方面也要參考已經發生的情況。行為主體往往是根據過去的歷史經驗對未來預期進行判斷和推斷。因此,如果農民收入增長率的波動幅度大,說明收入增長的不穩定程度大,那么農民對未來收入的預期就越不穩定,不確定性就越強。

(一)不同來源收入的波動幅度

家庭經營收入,指農村住戶以家庭為生產經營單位進行生產籌劃和管理而獲得的收入。

財產性收入,指金融資產或有形非生產性資產的所有者向其他機構單位提供資金或將有形非生產性資產供其支配,作為回報而從中獲得的收入。

轉移性收入,指農村住戶和住戶成員無須付出任何對應物而獲得的貨物、服務、資金或資產所有權等,不包括無償提供的用于固定資本形成的資金。一般情況下,是指農村住戶在二次分配中的所有收入。

由《中國統計年鑒》(1978—2009年)歷年中的數據,并以1978年為基準年,剔除物價因素后的數值計算得出我國農村居民三種不同來源年收入。經過計算,1984—1991年,中國農村居民工資性收入平均增長率為4.65%,經營性收入平均增長率為2.98%;1992—2008年,中國農村居民工資性收入平均增長率為10.78%,經營收入平均增長率為4.61%。可見,經濟體制改革后,農民的工資性收入和家庭經營性收入都有不同程度的增長,而工資性收入的增長幅度最大且穩定性很強。特別是在1994年后(由于改革效果的滯后性),農民工資性收入增長率明顯高于經營收入,不僅增長速度高出很多,而且除了2003年,其他年份都比家庭經營收入增長更快更穩定。直到2008年,經營收入的增長率才首次高于工資性收入,這也是因為市場經濟體制的改革帶來的結果。

轉移性收入和財產性收入,其增長率的波動幅度非常大。這部分收入從1991年后才開始迅速增長,但是其波動非常大,到了1997年和2000年又出現負增長的情況。可以看出,在這三種收入來源中,轉移性收入和財產性收入是所占比重最小和不確定性最大的收入。但是2004年后,轉移性和財產性收入的增長率開始上升較快,特別是2007年和2008年,其增長率分別為29%和24%,甚至大于工資性收入增長率,這也是由于國家財政開始向農業、農村和農民傾斜的原因。農村居民轉移性收入比重的提升是得益于政府對“三農”的重視。2004年以后政府進行了一系列惠農支農補貼,以及進一步健全農村社會保障體制。隨著我國財政收入的不斷增加,對“三農”的扶持力度不斷提高,轉移性收入的保障作用將進一步凸顯,這對“緩沖”農村居民的謹慎性消費心理、提高對未來消費的預期起到至關重要的作用。

(二)農村居民不同來源收入的不確定性

增長率的波動程度能夠用來度量收入的不確定性。下面根據農民人均純收入實際增長率的波動狀況對農民收入的不確定性進行研究[1]。

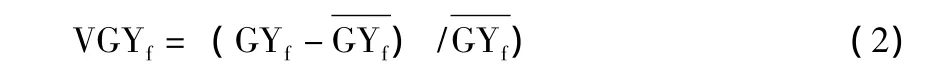

用農民收入增長率波動指數來度量收入的不確定性。其計算公式:

在式(1)中,GY為農民收入增長率;VGY是農民收入增長率波動指數;GY為農民收入增長率的均值。本文假設農民是理性的經濟人,理性經濟人一般會根據前幾期的收入來預測下一期的收入,則正可以反映收入的平均增長水平,是理性經濟人預期下期收入的重要依據。收入增長率波動指數反映了收入增長率偏離均值的程度,VGY絕對值越大,說明收入增長率偏離均值越大,穩定性越差,收入的不確定性程度也越大。并且VGY的值可正可負,當實際收入大于農民預期收入時為正值,當實際收入小于農民預期收入時為負值。

由于轉移性和財產性收入占比重較低,所以對不同來源收入的不確定性分析以經營性收入和工資性收入為主要分析對象。

1.家庭經營收入不確定性的分析

本文使用農民家庭經營收入實際增長率的波動指數來度量家庭經營收入的不確定性。農民家庭經營收入增長率波動指數的計算公式是:

在式(2)中,GYf代表農民家庭經營收入增長率;f為農民家庭經營收入增長率的均值;VGYf是農民家庭經營性收入增長率波動指數。

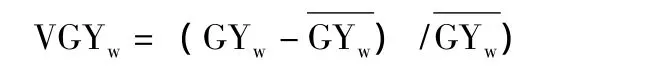

計算得出,在1992年前,VGYf絕對數的平均值為2.67,表明收入增長率偏離均值的程度為267%,這個數值非常大。1992后,VGYf絕對數的平均值為0.69,小于1992年的2.67。因此分析表明,1992年后,農村居民經營性收入的不確定性降低。

2.農民工資性收入不確定性分析

本文使用農民工資性收入實際增長率的波動指數來度量工資性收入的不確定性。

經過計算得出,其農民工資性收入實際增長率的波動指數絕對數的平均值在市場經濟前后分別為1.00和0.34。分析表明,市場經濟改革后,農村居民工資性收入的不確定性降低。對比家庭經營收入的增長率波動指數,由表1可以看出,工資性收入雖然不確定性也很大,但其穩定性還是比農民家庭經營收入所得要大。可見,經營性收入的不確定是農民收入的不確定性的主要原因。

表1 1992年前后農民工資性收入、經營性收入實際增長率波動指數

(三)農民收入來源的變化與收入不確定性

市場經濟體制改革后,農民收入的多元化增加,傳統經營性收入比重降低,其他收入比重慢慢增大,這在一定程度上減少了農民收入增長的不穩定性,進而降低農民收入的不確定性。資產組合理論說明,風險厭惡型的經濟人為了達到風險較小而預期收益較高的目的,應該以不同的風險資產形式持有其財富。一般說來,購買多種風險資產比購買一種風險資產所面臨的風險較小、收益較穩定。同理,農民的各項收入都具有一定的風險與不確定性,如果排除政策因素的影響,只有一種收入來源的農民其收入的不穩定程度要大于收入多元化的不穩定程度。

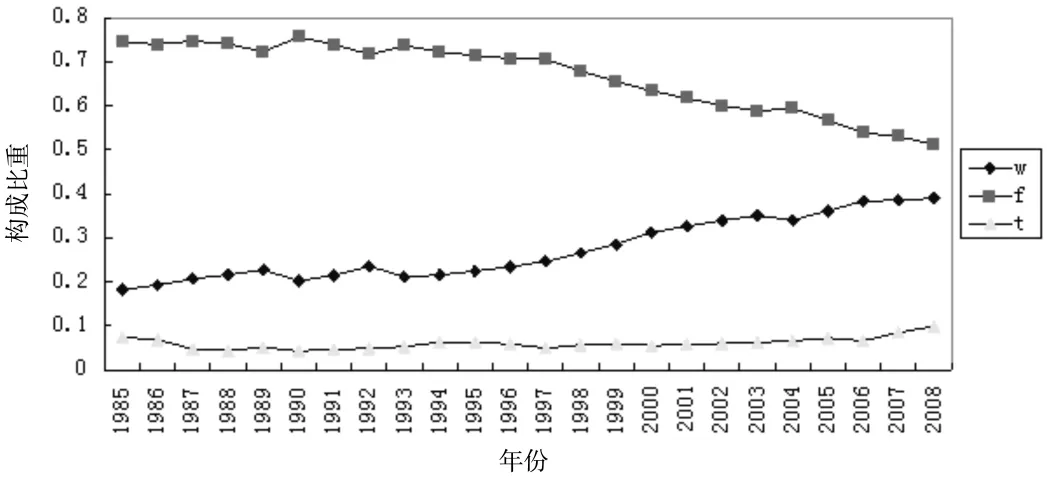

由圖1可以看出,家庭經營收入占總收入的比重持續下降,工資性收入占農民總收入的比重持續上升。工資性收入占農民總收入的比重由1985年18.16%上升到2008年的38.9%;家庭經營性收入占總收入的比重由1985年的74.4%下降到2008年的51.2%,下降23.3個百分點。國家統計局對農民進行的統計監測調查表明,截至2008年12月31日,全國農民工總量為22 542萬人,由圖1也可以看出,工資收入占總收入的比重呈上升趨勢,家庭經營收入的比重呈下降趨勢。由此可見,雖然經營性收入仍是中國農村居民的主要收入來源,但很明顯,中國農村居民的收入正在呈多元化發展,工資性收入的比重越來越大。

圖1 農民收入構成比重

二、農村居民不同來源收入不確定性產生的原因

(一)經營性收入不確定性產生的原因

1.自然環境的不確定性

自然環境風險是指由于自然環境因素所導致的不確定性,包括氣候條件、土壤肥力和病蟲害等因素。如前所述,家庭經營收入一直是農民收入的主要來源,而農業生產過程是一個生物學過程,對自然條件具有很強的依賴性,來自自然界的干旱、洪澇、病蟲害等各種因素和災害都會影響農業生產活動[2]。

我國農業受自然災害的影響較為嚴重,主要自然災害包括旱災、洪水災、風雹災、冷凍災和臺風等。從1985—2008年,我國農業年均受災面積為47 957.63千公頃,成災面積25 581.42千公頃。1994年、1997年、2000年、2001年和2003年成災面積均超過30 000千公頃,其中2000年成災面積最大,高達34 374千公頃,占播種面積的22%。①以上數據由《中國統計年鑒》(2009年)相應的數據計算得到。

2.市場的不確定性

農產品市場和其他商品市場相比,風險性較大。農產品市場風險主要是指農產品在生產和銷售過程中,由于市場的不確定因素,例如市場行情的變化、消費需求的轉變和農業經濟政策變化等所引起的實際收益與預期收益發生偏離,或者給農產品生產者帶來經濟損失的可能性[3]。其主要表現在兩個方面:

(1)農產品的價格波動帶來家庭經營收入不確定性

市場不確定性最主要的一個方面是農民家庭經營成果——農產品能否轉變為貨幣,也就是農產品是否能賣出去的問題。農產品供過于求、品種、品質結構不適應消費者需求或是滯后于消費者需求都是形成農產品銷售風險的主要原因。我國歷史上就曾出現四次全國性的“賣糧難”,分別發生在1979年、1984年、1990年和1996年,都是因為糧食大豐收,而前一年國家進口了較多數量的糧食,造成糧食供大于求,農民賣糧難。市場不確定性的第二個方面是農產品賣出去了,投入和產出的貨幣數量關系又如何,也就是是否能賺錢的問題。這一方面可以從市場價格的波動體現出來。1992年,我國傳統的計劃經濟體制轉型為社會主義市場經濟體制,農民的生產從由政府命令轉向由市場確定,農民開始擁有經營自主權。部分農產品價格放開,由過去政府統購統銷轉為以市場為中介實現產銷平衡,農戶依據農產品市場的供求關系及價格信號自行做出決策,農民的經營收入也因農產品價格的波動而具有不確定性。而農產品價格受到農產品供求狀態、農產品市場發育程度、農產品本身的特點、國家農業政策和國際市場農產品價格變動等多種因素的影響,造成農產品價格的波動,造成農民經營收入不確定性。據統計,2004—2006年,每畝糧食的實際收益分別為382元、329元和320元,呈逐年下降的趨勢,種糧效益偏低影響到農民的種糧積極性,同時也使農民對未來的家庭經營收入充滿了不確定感受。

首先,農產品本身的特點帶來農民經營收入不確定性。農產品的一個重要特點是生產周期長,有季節性。因此,在短期內,農戶來不及對供需變化做出反應,無法趕上瞬息萬變的市場。農產品生產決策決定后,不管市場價格如何變化,在短期內生產是無法改變的。在市場經濟條件下,農產品另一個重要特點就是其需求價格彈性和需求收入彈性較低,使得農產品市場多處于買方市場的狀態之中;此外,農產品供給彈性大于需求彈性,加上農戶的適應性預期的作用,農產品價格呈發散型蛛網波動。農產品市場本身接近于完全競爭的市場結構,價格發揮著對農產品生產的調節作用,也就是本期的生產活動是根據上一期的價格來決定,本期生產狀況又會影響下一期的價格。這樣,周而復始,其結果是歉收時價格飛漲,豐收時又會價格暴跌,造成農民收入忽高忽低。

其次,我國農業產品信息化建設落后,信息流通不暢,與一些發達國家相比,我國農產品市場的蛛網效應相對突出。其主要原因是我國農產品市場信息不對稱,農民信息較為閉塞;而且中國農民整體素質偏低,不具備對市場信息的理性分析和判斷能力,往往喜歡“跟風”。目前,我國城鄉之間的“信息不平等”和“數字鴻溝”非常明顯,這幾年農村的信息網絡基礎盡管有較大發展,但仍很薄弱,大多數農戶甚至農業龍頭企業,在計算機和網絡的配備水平還跟不上實際需求。此外,我國涉農信息網站普遍存在信息雷同、準確性不高和時效差的問題,尤其缺少對農戶的市場指導性信息,農民接收到的信息大部分滯后。同時,我國農戶信息意識不強,整體素質偏低,利用信息的能力不高,無法利用信息進行預測和尋找市場需求,更不要說能夠根據市場需求的變化及時調整生產結構了。目前,多數農民仍是根據過去的信息和當前的信息確定自己生產的產品品種,其生產活動具有很大的盲目性,容易“跟風”,導致同一區域的農民總是容易生產同樣的農副產品,從而導致供給過多,農產品的價格急劇下滑,而農作物稀缺價格上漲時,又沒有辦法及時進行市場供應,即便是少數農民沒有隨潮流進行生產或者正好趕上了好的價格,大多數也是碰運氣撞上了。因此,加劇農產品市場的風險,給農民經營收入帶來較強的不確定性。

此外,和所有其他市場的產品一樣,農產品同樣面臨市場競爭。我國已經加入世界貿易組織,我國農產品還面臨很大的國際競爭風險。我國的農產品整體質量比較低,優質產品較少,農殘超標;并且我國大多數農產品的價格比國際市場的價格高,國外還利用技術壁壘、綠色壁壘削減我國農產品出口額。在經濟全球化和市場自由化的大背景下,農民生產經營活動面對更多的不確定因素,風險源增加,面臨的市場風險進一步加大,從而加大農民收入的不確定性。

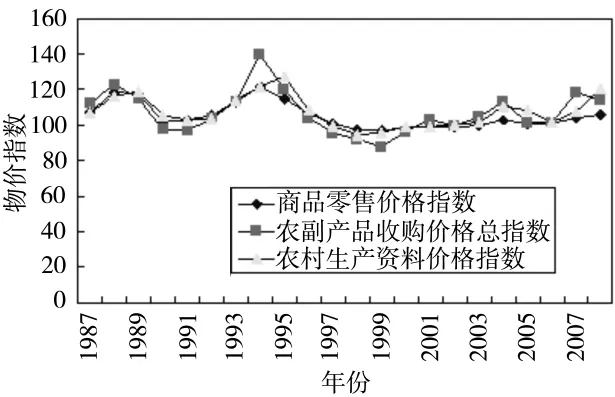

農產品價格風險由農副產品收購價格指數的波動來衡量(2000年后農副產品收購價格指數的統計改為農產品生產價格指數)。由圖2可以發現,農產品價格波動非常大,特別是從1990—2000年這10年,農產品生產價格指數由1991年的97上升到1994年的139.9,達到30年的最高值,之后又迅速下降,到1999年,達到30年的最低值87.8。短短5年,發生了指數30年來最高到最低的波動。雖然同期社會商品零售價格指數也發生了同樣的波動,但是比農產品生產價格指數的波動平滑許多,也同樣說明了由于農產品市場的特殊性,給其帶來了更大的市場風險。

“事故發生時,我也在廚房里,剛盛出一盆菜湯要往餐廳里走,沒想到幻幻一頭闖了進來,正好撞上了我,就這樣我手中的湯碗就砸在了幻幻的頭上和身上。她的右半邊臉包括耳朵都起了水泡,右邊的胳膊也有不同程度的燙傷。當時我們都嚇傻了,醫生說需要住院一個星期。”

圖2 農村各物價指數比較

(2)農產品生產成本的變動帶來家庭經營收入不確定性

與其他行業的生產者一樣,農戶會在其生產經營中面臨產品價格波動和要素價格波動的風險。過去農民種一畝地其生產成本就幾十元,現在,由于農藥、地膜、化肥和電力等生產資料價格的大幅上漲,其生產成本少則百元,多則幾百元。

農產品生產成本增加來自兩個方面:一方面來源于農藥、化肥等生產資料價格的持續上漲。而生產資料對農民來說具有剛性的特征,即農民對于物價上漲是無能為力的,只有采取縮小生活消費的辦法消化物價變動所帶來的影響,這樣便會使農民對于不確定性的感受大大增強。據吉林省農科院院長岳德榮在2008年所作的一項調查顯示:糧食直補和農資直補,農民1公頃能得到1 200元,而1公頃得用1噸化肥,復合化肥價格從2007年的2 000元/噸漲到3 000元/噸,二氨從1噸3 000元漲到4 400元,只化肥一項就可將兩項直補全部消化。農資價格的不斷上漲,沖抵了政策帶給農民的實惠,造成許多農民增收困難。目前,農業生產資料價格仍然沒有下降的跡象,這說明未來農民生產的成本仍有上漲的趨勢。此外,工農業產品價格剪刀差進一步擴大,提高了農業的生產成本,因而使農民搞種植、養殖業獲得的純收入下降。農業生產成本不斷增加,也導致農民對未來收入的預期不穩。

農產品生產成本的風險由農村生產資料價格指數的波動來衡量。從圖2可以明顯發現,這三條曲線,相對而言,農產品生產價格指數曲線最陡,商品零售價格指數的曲線最平滑。在宏觀經濟的周期性波動中,農產品生產價格指數的波動明顯大于生產資料價格指數的波動,大于商品零售價格指數的波動,這說明農產品的市場風險要大于其他行業的市場風險。由于家庭經營的農產品出售收入是農民收入的主要來源,這意味著農民所面臨的收入不確定性要高于其他經濟主體的從業人員。

(二)農民工資性收入不確定性產生的原因

非農就業是農戶收入的重要來源。農業生產具有季節性,農民在農忙時務農,農閑時外出打工,打工收入具有暫時收入的特征。此外,在非農產業就業的農民打工所得的收入是不穩定的,產生了農民工資性收入的不確定性。

市場經濟體制確立后,在收入分配體制和就業體制改革后,原有的大鍋飯式的收入分配格局不復存在,收入差距擴大的趨勢很明顯。再加上鄉鎮企業改革,集體企業改革,國有企業改革,大批職工下崗,失業率急劇上升。雖然這種改革影響的對象首當其沖的是城鎮居民,但無疑仍然有部分農村居民受到這種改革的沖擊,同時也極大地影響了農村居民的心理預期。

隨著我國經濟體制改革和現代企業制度的建立,城市下崗職工和失業人口不斷增加,農民工進城務工受到流入地的限制,農民外出打工的機會減少,這也增加了農民外出打工收入的不確定性。此外,城鄉二元戶籍制度的存在,農民工用工體制不健全,農民工進城務工一般帶有盲目性,在進城和實際就業之間會有一段較長的尋找和等待過程。

農民工的文化科技素質普遍較低,市場化程度的提高,人才競爭的激烈,使進城的勞務工的就業壓力很大。國家統計局在2009年統計分析報告中指出,在返鄉農民工中,文化程度為不識字或識字很少、小學、初中、高中、中專、大專及以上的返鄉農民工分別占2.4%、14.8%、65.8%、11.1%、4%和2%,其中初中及以下的農民工占到82.9%。這說明文化程度越低的農民工越容易回流,提高農民的文化水平有利于加強就業的穩定性。

農民就業的工資水平較低。而且工資被拖欠現象嚴重。2008年被拖欠工資的返鄉農民工占返鄉農民工總數的5.8%。其中,保留工作只是回家過年的農民工中有4.4%被雇主拖欠了工資,而需要重新找工作的返鄉農民工中有8%被拖欠了工資。受金融危機影響,因企業關停而返鄉的農民工中有13%被拖欠了工資;因企業裁員而返鄉的農民工中有5.7%被拖欠了工資。這些都造成農村居民面臨巨大的收入不確定性[4]。

此外,農民工是非農產業中勞動權益保護狀況最差的一個就業群體,并且其就業企業往往是規模小、技術水平低、管理落后的中小企業;農民進城務工往往遭遇一些歧視性規定和不合理限制,農民工的合法權益不能得到應有的尊重和切實的維護,農民工工資偏低、被克扣和拖欠,勞動條件差,享受公共服務少,缺乏基本社會保障等問題相當突出。面對這種現狀,已進城的農民工缺少對就業的穩定感;而且在企業經營狀況變化的過程中,農民工最容易被拋入失業者的隊伍,從而給農戶帶來收入損失。

三、農村居民不同來源收入不確定性對消費影響的實證分析

各種不確定性因素會導致收入的不確定性,農民往往為了預防未來的收入風險而減少開支。收入的不確定性使得我國農村居民不得不犧牲當前消費,推遲購買耐用消費品而進行預防性儲蓄,甚至導致農民子女輟學,使農民的生活水平嚴重降低。在農民收入水平較低的情況下,這種負面影響會更加嚴重。詹姆斯曾經用比喻的說法來說明各種風險對收入極端低下的農戶所可能造成的損害:“農戶處在水深及頸的狀態,稍有細波微瀾就可能會給農戶帶來滅頂之災”[5]。

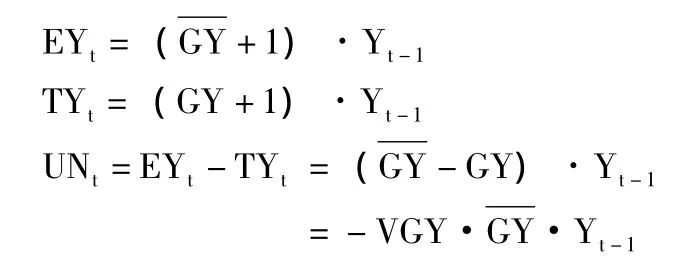

不確定性是指人們無法預料和難以測度的變化。奈特將概率型隨機事件的不確定性定義為風險,把非概率型隨機事件定義為不確定性。換言之,奈特認為能夠理性預測的變化不屬于不確定性,不能夠理性判斷的變化才是不確定性[6]。根據這一理念,不是所有的收入變動都屬于收入不確定性的范疇,只有那些預測之外的非概率的隨機波動才屬于農民收入不確定性的范疇。假定農民實際收入為TY,預期收入為EY,UN為預期外收入,也就是不確定性收入的部分。通過上面的假設,我們可以推斷出:

設立農民不確定性收入對消費增長率影響的消費函數:

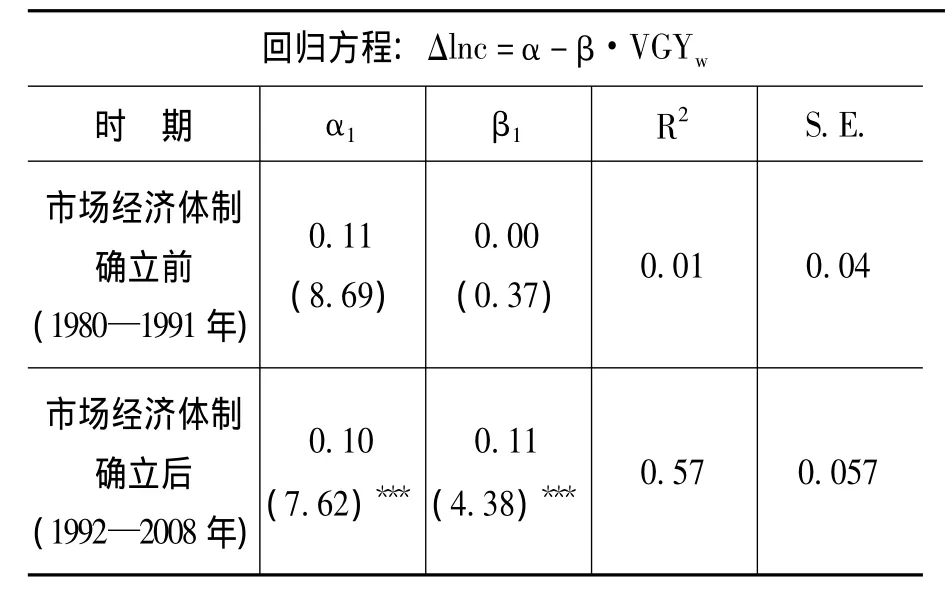

Δlnc=α-β·VGY

其中,β表示收入的不確定性對消費增長率的影響系數。

由于該模型的假設比較簡單,所得數學函數關系并不能具體體現收入不確定性對消費的影響程度,但可以簡單地用于說明收入的不確定性對消費有沒有影響,并可用于比較不同來源收入的不確定性在市場經濟改革前后對消費的影響。

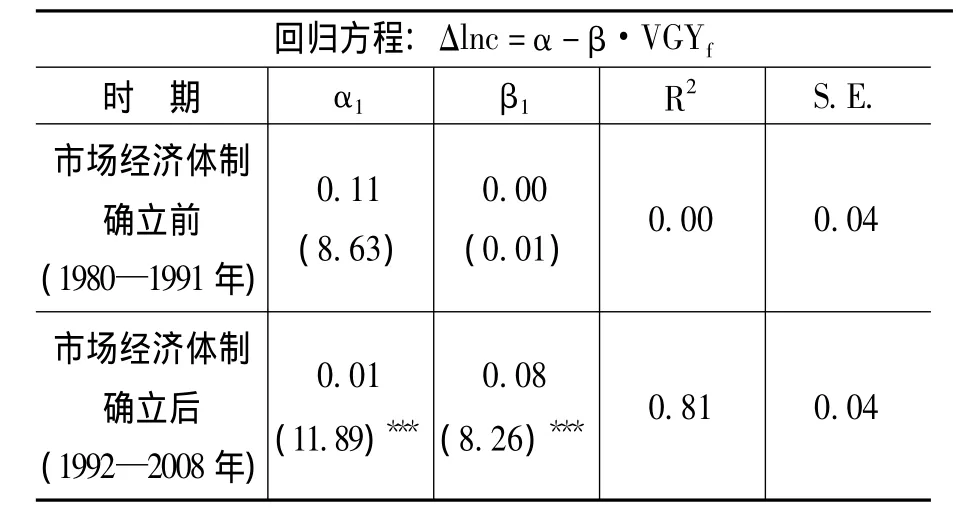

由表2回歸結果可以看到,在市場經濟體制確定前,經營性收入的不確定性對農村居民的消費行為的影響是不顯著的;市場經濟體制確立后,經營性收入的不確定性對農村居民的消費行為的影響顯著,影響系數為0.08。

表2 農村居民經營性收入不確定性對消費影響的回歸結果

由表3回歸結果可以看到,在市場經濟體制確立前,工資性收入的不確定性對農村居民的消費行為的影響是不顯著的;市場經濟體制確立后,工資性收入的不確定性對農村居民的消費行為的影響顯著,影響系數為0.11。

表3 農村居民工資性收入不確定性對消費影響的回歸結果

結合前文對不同來源收入的不確定性分析發現,市場經濟體制確立后,農村居民收入的不確定性下降,經營性收入的不確定性要大于工資性收入。由模型結果我們可以看出,市場經濟體制確立前,經營性收入和工資性收入的不確性均不對農村居民的消費行為產生影響,1992年確立了市場經濟體制改革后,農村居民的不確定性收入對消費的影響顯著,1992年后,經營性收入的不確定性每增長1%,消費增長率要下降0.08%;工資性收入的不確定性每增長1%,消費增長率要下降0.11%。可以綜合得出這樣的結論:改革后,收入的不確定性降低了,而消費對收入的不確定性更加敏感了,并且工資性收入不確定性對消費的影響更大一些。值得注意的是,對城鄉居民收入差距影響較大的也是工資性收入,2007年,工資性收入差距對城鄉居民收入差距的貢獻率接近90%。可見,工資性收入的穩定增加對降低農村居民收入的不確定感受和擴大消費的作用是非常大的。

四、政策建議

農村居民收入的不確定性來自于各個方面,但政府可以通過一些制度穩定農民的收入預期。首先,政府應建立和完善農業保險體系。農業保險是轉移農業風險、減少農民收入不確定性的一個有效機制。其次,要完善農產品市場體系。完善農產品流通體制,降低銷售風險;推進農業產業化經營,降低經營風險;發展農產品期貨市場,規避價格風險;發展農產品市場中介組織,降低交易風險。最后,還應逐步提高農村居民的工資性收入。

[1]王健宇,徐會奇.收入的不確定性對農民消費的影響研究[J].當代經濟科學,2010,(3).

[2]張波.農業災害學[M].太原:山西科學技術出版社,1999.63.

[3]張曙臨.轉型時期農產品市場營銷研究[M].北京:中國財政經濟出版社,2003.23.

[4]樊平.2008年中國農民發展報告[DB/OL].http://www.law-lib.com,2009-01-13.

[5]詹姆斯·C.斯科特.農民的道義經濟學[M].程立顯等譯,南京:譯林出版社,1987.179.

[6]Knight,F.H.Risk,Ucertainty and Profit [M].NewYork:Augustus,M.Kelley,1964.