汽車空氣濾清器過濾用材料的結構與性能及其新產品研發

馮建永, 張建春, 張 華, 楊大祥

(1. 東華大學 紡織學院,上海 201620; 2.總后勤部軍需裝備研究所,北京 100082; 3.裝甲兵工程學院,北京 100072)

?

汽車空氣濾清器過濾用材料的結構與性能及其新產品研發

馮建永1,2, 張建春2, 張 華2, 楊大祥3

(1. 東華大學 紡織學院,上海 201620; 2.總后勤部軍需裝備研究所,北京 100082; 3.裝甲兵工程學院,北京 100072)

為研究汽車空氣濾清器濾芯用過濾材料在使用前后的結構變化以及雜質顆粒對其性能的影響,收集了1組規格相同的使用前后的汽車空氣濾清器并且取下過濾材料,分別采用SEM、FT-IR、DTA、TG分析過濾材料在使用前后的內部結構變化。同時,研究過濾材料在使用前后的面密度、厚度、透氣率、斷裂強力及伸長、平均孔徑、最大孔徑、過濾精度、壓降流量的變化情況。結果表明,過濾材料在使用前后的結構及性能均有顯著變化,雜質顆粒的存在會對過濾材料的內部結構、物理性能以及過濾性能產生影響。在此基礎之上,開發了3種不同的新過濾材料并且將其性能進行比較。

汽車空氣濾清器; 過濾材料; 內部結構; 物理性能

汽車濾清器包括空氣過濾、機油過濾和燃油過濾[1]。經過市場調研,汽車機油濾清器濾芯用過濾材料也常常用作空氣濾清器過濾,由于空氣過濾材料和機油過濾材料的通用性,所以在研究汽車機油濾清器濾芯用過濾材料過程中,也有必要對汽車空氣濾清器濾芯用過濾材料的結構及性能進行分析。

空氣濾清器的作用就是對雜質顆粒進行過濾去除,凈化進入氣缸的空氣,如果雜質顆粒沒有除凈[2-3],在使用過程中會使缸筒、活塞的磨損程度增加[4-5]。在過濾過程中,過濾材料、空氣以及雜質顆粒與過濾效果密切相關。科研人員試圖模擬過濾材料上雜質顆粒被攔截截留的過濾過程[6-8]及堵塞情況[9-10],并且將過濾一段時間后的材料與使用前的過濾材料進行比較。通過模擬,可以知道過濾材料上攔截的雜質顆粒質量以及過濾過程[11],也可以通過控制過濾時間和雜質顆粒濃度來比較過濾材料在使用前后的結構變化。但這種模擬只是通過掃描電鏡和壓降結果進行比較,比較的參數較少,不夠全面。實際應用中,過濾過程隨著汽車行駛路程不同,雜質顆粒濃度是變化的。

在模擬過程中[11],將雜質顆粒濃度設定為恒定值,而實際的汽車空氣濾清器過濾過程比較復雜。為了研究汽車空氣濾清器濾芯用過濾材料的過濾情況,有必要研究實際的使用狀態而不僅僅是模擬。實際使用過程中,過濾時間和雜質顆粒濃度很難知道,只能知道汽車空氣濾清器濾芯用過濾材料在使用前的初始狀態以及使用報廢后的最終狀態。

本文主要研究汽車空氣濾清器在使用前后的結構及性能變化。根據市場調研情況,收集了1組規格相同的汽車空氣濾清器,一個是新的未使用的濾清器,另一個是使用報廢后的濾清器,然后對使用前后的過濾材料進行結構及性能的比較。根據汽車空氣濾清器濾芯用過濾材料在使用前后的變化情況,掌握過濾材料在使用前后的內部結構、厚度、面密度、透氣率、斷裂強力及伸長、平均孔徑、最大孔徑、過濾精度、流量特性的變化規律,進而為開發過濾材料提供技術參考。

1 試驗部分

1.1 空氣濾清器過濾用材料

圖1 汽車空氣濾清器及過濾材料Fig.1 Automobile air filter and filteration material. (a) Automobile air filter; (b) New material;(c) Used material

使用前后的汽車空氣濾清器及過濾材料如圖1所示。圖1(a)中左邊是使用前的濾清器,右邊是使用后報廢的濾清器,2個濾清器均是相同的材料和型號。從濾清器上拆卸下來的材料如圖1(b)、(c)所示。使用前濾清器的過濾材料是黃色,使用后由于顆粒雜質的污染使過濾材料變為黑灰色。所用過濾材料為采用濕法造紙工藝制備的棉木漿濾紙。

1.2 材料結構及性能測試

采用JSM-6360LV掃描電鏡觀察空氣濾清器過濾材料在使用前后的表面情況。采用NICOLET NEXUS 670型傅里葉紅外光譜儀測試過濾材料在使用前后的紅外光譜。采用差熱分析儀測試過濾材料在使用前后的物理及化學變化。

采用AR2140電子天平測試過濾材料的定量。參照GB/T 3820—1997《紡織品和紡織制品厚度的測定》,采用YG141N型織物厚度儀測試過濾材料厚度。測試條件為:施壓質量100 g, 加壓時間30 s。

參照 GB/T 5453—1997 《紡織品 織物透氣性的測定》,采用YG461E型電腦式透氣率測試儀測試過濾材料的透氣率。測試條件:測試面積為20 cm2,壓差為100 Pa,噴嘴為4#。

參照GB/T 3923.1—1997《紡織品 織物拉伸性能 第1部分:斷裂強力和斷裂伸長率的測定 條樣法》,采用YG065型強力儀測試過濾材料的力學性能。沿折疊方向將過濾材料裁成25 cm× 5 cm的矩形試樣,實際夾持長度為20 cm× 5 cm,采用條樣法進行測試,等速拉伸速度為100 mm/min。

參照GB 5249—1985《可滲透性燒結金屬材料 氣泡試驗孔徑的測定》,采用MP-15Kβx冒泡試驗儀測試過濾材料的平均孔徑、最大孔徑和過濾精度。測試條件:所用試驗液為異丙醇,接觸角θ為0°,cosθ=1,測試面積為100 cm2, 則孔徑d=4γ/△p,γ為異丙醇的表面張力,N/m;△p為過濾材料上的壓力,Pa。測試過程中,過濾材料表面會冒出第1個氣泡,隨后會出現許多氣泡,稱之為群泡,分別記錄第1個氣泡出現時的壓力及隨后出現的群泡壓力,利用公式d=4γ/△p分別計算第1個氣泡壓力和群泡壓力下的孔徑。其中,第1冒泡點壓力計算出的是最大孔徑,群泡壓力計算出的是平均孔徑。過濾精度是在過濾效率E=95%條件下,利用MP-15Kβx冒泡試驗儀在一定孔徑時測試過濾材料所對應的過濾精度。在實際應用中,過濾精度值越小,表示過濾材料對雜質顆粒的過濾效果越好。

參照ISO 3968—2001《液壓傳動、過濾器 壓降與流量特性關系的評定》,測試過濾材料的流量壓降。測試條件:試驗液黏度為15 mm2/s,濾材有效面積為100 cm2。

2 結果與討論

2.1 使用前后過濾材料的形貌

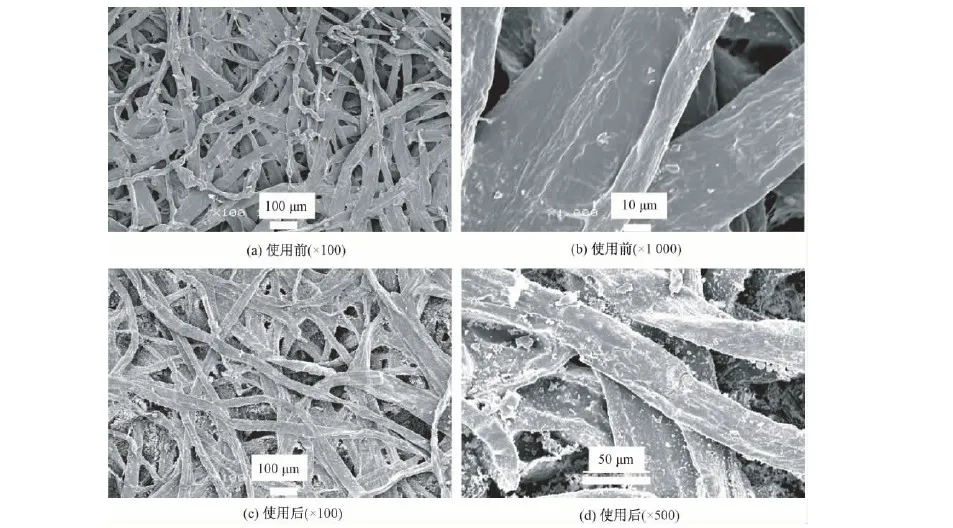

用掃描電鏡觀察使用前后過濾材料的表面形貌,如圖2所示。

圖2 空氣過濾用材料使用前后的SEM照片Fig.2 SEM images of air filter material before and after application.(a) New material (×100); (b) New material (×1 000);(c) Used material (×100); (d) Used material (×500)

從圖2可看出,空氣濾清器過濾材料在使用前有較好的孔隙特征,孔隙處沒有任何雜質。使用之后,過濾材料表面孔隙及內部孔隙均有雜質顆粒被截留的情況。由于只比較過濾材料使用前后的結構變化,對于雜質顆粒的5種過濾機制(材料孔隙直接攔截機制、雜質顆粒因為重力作用的沉積機制、雜質顆粒的慣性碰撞機制、布朗擴散機制以及靜電吸附機制)不予考慮。因為雜質顆粒的大小、形狀、分布、濃度均未知,只比較最初的狀態和最終的狀態。

2.2 使用前后過濾材料的紅外光譜分布

汽車空氣濾清器濾芯過濾材料使用前后的紅外光譜如圖3所示。由圖可知,使用前后過濾材料的紅外光譜在3 331、2 898、1 023 cm-1處的吸收峰有明顯差異。實際上,在3 400~3 200、2 900~2 880、1 300~1 000 cm-1區域的變化峰分別是由—OH伸縮振動、—CH伸縮振動和—CO伸縮振動引起[12]。這3處的峰形也有差異,過濾材料在使用前的峰形較尖,使用后的吸收峰峰形變弱。由于使用后的過濾材料上截留了一些雜質顆粒,這些雜質顆粒導致過濾材料在使用前后的吸收峰峰形有所不同。

圖3 空氣過濾用材料使用前后的紅外光譜分析Fig.3 FT-IR analysis of air filter material before and after application

2.3 使用前向過濾材料的差熱及熱重分析

汽車空氣濾清器過濾材料在使用前后的差熱曲線及熱重曲線如圖4所示。由圖4(a)可知,當溫度低于300 ℃或高于450 ℃時,使用前后過濾材料的差熱曲線重合。而在300~450 ℃之間的2條曲線有顯著差異,使用后過濾材料的峰位后移,峰形突出,峰寬減小,峰高增加,2種材料的放熱峰不同。根據圖4(b)可知,使用前后過濾材料的熱重變化曲線也有顯著差異,在300~450 ℃范圍內隨著溫度的升高,過濾材料的質量急劇減小,在溫度高于450 ℃時,質量趨于穩定。在溫度變化過程中,過濾材料上截留的雜質顆粒會影響過濾材料的質量變化及分解程度,并且使熱穩定性減弱。

圖4 空氣過濾用材料使用前后的差熱曲線Fig.4 DTA (a) and TG (b) curves of air filter material before and after application

2.4 物理性能變化分析

在物理性能分析比較中,主要研究過濾材料在使用前后的厚度、面密度、透氣率、斷裂強力及伸長的變化情況。

2.4.1 厚度變化

空氣濾清器過濾材料使用前后的厚度變化如表1所示。可以看出,使用后厚度增加0.353 4 mm。這是由于使用后的空氣過濾材料上截留了一些雜質顆粒,致使過濾材料的厚度增加。在過濾過程中,會有一些液體浸濕及浸潤,使過濾材料的厚度增加(在拆卸材料時發現,使用后的過濾材料有小部分是潮濕狀,由于液體的吸濕膨脹作用也會引起材料的厚度增加,不過在測試過程中從整體過濾材料上裁剪的測試試樣是未浸濕的部分)。

2.4.2 面密度變化

空氣濾清器過濾材料使用前后的面密度變化如表1所示。過濾后面密度增加了6.46 g/m2。面密度的變化情況和過濾介質的厚度變化情況相似,其原因也和厚度的變化相同。

表1 過濾材料在使用前后的物理性能變化Tab.1 Physical properties change of filtration material before and after application

2.4.3 透氣率變化

空氣濾清器過濾材料在使用前后的透氣率降為339.366 mm/s(見表1)。主要原因可以用過濾材料平均孔徑和最大孔徑的變化進行解釋。使用后過濾材料的平均孔徑和最大孔徑均減小,從而造成過濾材料的透氣率降低。

2.4.4 斷裂強力及伸長變化

空氣濾清器過濾材料使用前后的拉伸性能如表2所示。從表中數據可發現,斷裂強力、斷裂伸長、斷裂伸長率、斷裂時間、斷脫強力、斷脫伸長率、斷脫伸長、斷裂功等物理指標均有不同程度的減小。主要原因是在使用過程中過濾材料的結構被破壞,由于機械作用以及一些顆粒的相互作用也會使過濾材料的強力及伸長減小。

表2 過濾材料在使用前后的性能變化Tab.2 Tensile properties change of filtration material before and after application

2.5 過濾性能變化分析

在表征過濾性能的指標中,用平均孔徑、最大孔徑、過濾精度、壓降流量指標來表征過濾材料的過濾性能。

2.5.1 孔徑變化

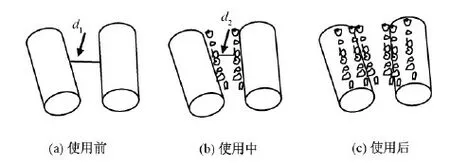

平均孔徑和最大孔徑的變化如表3所示。可以看出,使用后過濾材料的平均孔徑和最大孔徑均減小。主要原因是雜質顆粒被截留在過濾材料表面,堵塞了過濾材料的部分孔隙,使得孔徑減小。孔徑測試是根據毛細管原理進行的,測試結果如圖5所示。

在測試孔徑時,使用后的過濾材料已經截留有雜質顆粒,此時的測試結果含有一些雜質顆粒的直徑。使用前后過濾材料的平均孔徑分別記為d1和d2,將雜質顆粒直徑記為d3,單位均為μm,顯然d1>d2。雜質顆粒的個數為i,則

表3 過濾材料在使用前后的孔徑及過濾精度的變化Tab.3 Pore diameter and filtration accuracy change of filtration material

圖5 空氣過濾材料使用前后的孔徑測試結果Fig.5 Analysis of pore diameter change of air filtration material before and after application.(a)New material; (b)Material in use; (c) Used material

2.5.2 過濾精度變化

空氣過濾材料的過濾精度變化見表3。使用前的過濾精度為28.1 μm,使用后的過濾精度為21.5 μm,過濾精度明顯減小,減小原因可以用孔徑的變化進行解釋,如圖2(c)、(d)以及圖5(b)、(c)所示。由于過濾材料上截留的雜質顆粒進行架橋以及一些孔隙被堵塞,使得過濾材料的孔徑減小,此時對一些較小雜質顆粒的過濾效果變好。

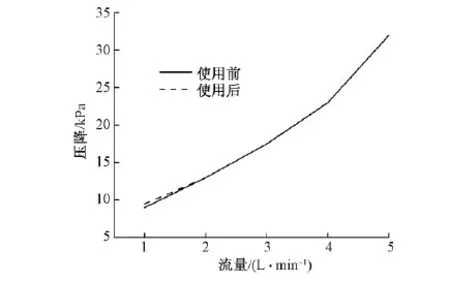

2.5.3 流量壓降特性變化

壓降流量測試過程如圖6所示。試驗前,需將試樣裁剪成面積為A的圓形試樣,當流體以q的流量通過面積為A、厚度為L的圓形試樣時,會在過濾材料兩側產生壓差(或壓降)△p。

圖6 壓降-流量測試過程Fig.6 Process of pressure drop-flow experiment

試驗前,先讓流體通過試驗夾具,記錄不同流量時試驗夾具上的壓差Q0,然后將面積為A的圓形試樣放在試驗夾具中,再讓流體通過,記錄此時的總成壓差Q1,則過濾材料兩側的壓差△p=Q1-Q0。

使用前后過濾材料的流量與壓差變化如圖7所示。可以看出,2條曲線基本重合,僅在流量為1 L/min時有較小差異。在流量為1 L/min時,使用后的過濾材料兩側壓差為9.5 kPa,而使用前的過濾材料兩側壓差為9 kPa。使用后的過濾材料兩側壓差較大,這是因為使用后過濾材料孔徑減小的原因。由此可見,在試驗開始階段較小流量時,使用后的過濾材料兩側壓差較大,而使用前的過濾材料兩側壓差較小。隨著流量的繼續增加,2條曲線基本重合,無論是使用前還是使用后,過濾材料兩側的壓差已經沒有變化。

圖7 過濾材料的流量特性變化Fig.7 Pressure drop and fluid performance of filtration material

3 新型過濾材料的開發

分析棉木漿濾紙在使用前后的結構及性能,主要是為了開發新的過濾材料。由于市場上所用的過濾材料大都是濾紙(主要有棉木漿濾紙和玻璃纖維濾紙)。而與棉相比,大麻具有較強的吸附性能。本文的目的是嘗試開發大多麻過濾材料并研究其過濾性能,探討產業化應用的可行性。

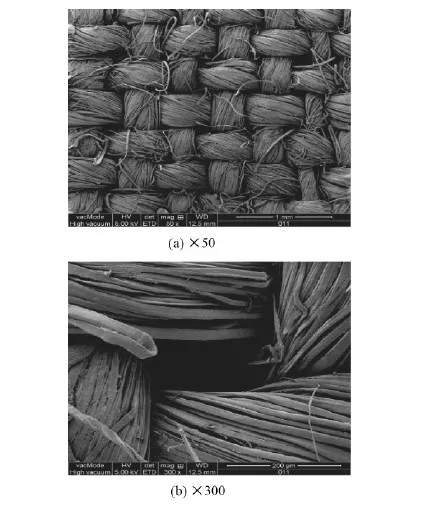

3.1 大麻機織物過濾材料

在開發機織物過濾材料過程中,面密度、厚度、孔徑、紗線的線密度是關鍵參數,由于棉木漿濾紙的面密度是149.43 g/m2,厚度是1.161 2 mm,所以在開發大麻機織物過濾材料時首先是面密度上接近棉木漿濾紙。但利用大麻股線開發的大麻機織物面密度是188.27 g/m2,比棉木漿濾紙要大。大麻機織物的織造工藝參為:筘外幅149 cm,內幅148 cm,內經數3 700根,邊經數20根×2,總經數3 740根,上機緯密200根10cm,經紗和緯紗均為41.67 tex純大麻股線。織物組織為平紋,厚度為0.46 mm,經密為250根10cm,緯密為200根10cm。

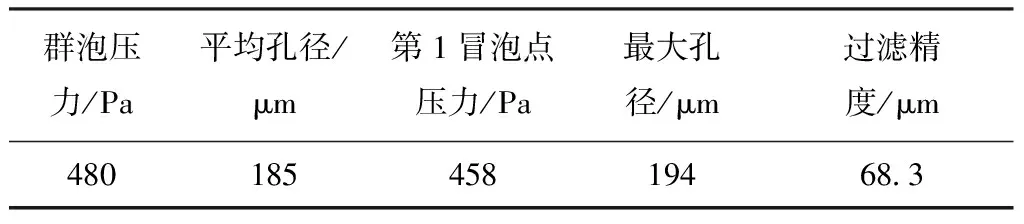

圖8示出純大麻機織物的掃描電鏡照片。表4示出孔徑及過濾精度的試驗結果。結果表明利用機織物作為過濾材料的孔徑較大,過濾精度較高。

圖8 純大麻機織物Fig.8 Hemp woven fabric

群泡壓力/Pa平均孔徑/μm第1冒泡點壓力/Pa最大孔徑/μm過濾精度/μm480185458194683

3.2 大麻非織造布過濾材料

由于大麻纖維比較剛硬,使用100%大麻纖維生產非織造布時,機器難于加工,所以考慮采用一種比較柔軟的纖維進行混合,本文用大麻纖維和棉纖維進行混合,分別用干法成網中的水刺及針刺工藝制備。在開發產品過程中,也是讓厚度和面密度盡量接近棉木漿濾紙,然后再將開發的新過濾材料與棉木漿濾紙的過濾性能進行比較。采用光學顯微鏡測試纖維細度,結果如表5所示。

表5 2種纖維直徑測量結果Tab.5 Fiber diameter of two kinds of fibers

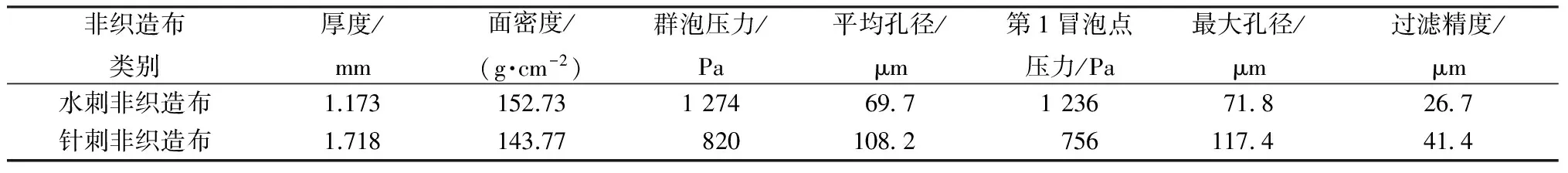

本文所用大麻纖維和棉纖維的平均細度分別為14.306 μm和14.750 μm。圖9示出2種大麻非織造布的掃描電鏡照片(利用JSM-5610掃描電子顯微鏡拍攝)。大麻/棉(60/40)在相同的開松、混合、梳理、成網工藝條件下,分別采用水刺工藝和針刺工藝進行加固形成非織造布,其規格孔徑及過濾精度見表6。由表可知,與水刺非織造布相比,大麻/棉針刺非織造布的平均孔徑、最大孔徑和過濾精度均較大,所以大麻/棉水刺非織造布具有較好的過濾性能。

圖9 大麻/棉(60/40)非織造布 Fig.9 Hemp/cotton (60/40) nonwoven. (a) Spunlaced nonwovens(×100); (b)Spunlaced nonwoven(×1 000); (c) Needle-laced nonwoven(×100); (d) Needle-laced nonwoven(×1 000)

非織造布類別厚度/mm面密度/(g·cm-2)群泡壓力/Pa平均孔徑/μm第1冒泡點壓力/Pa最大孔徑/μm過濾精度/μm水刺非織造布1.173152.7312746971236718267針刺非織造布1.718143.7782010827561174414

3.3 大麻稈芯紙過濾材料

大麻稈的韌皮可以制備大麻纖維,用于紡織加工,但稈芯用途較少。為了充分利用大麻稈芯,可以用來制備大麻稈芯超細粉體,也可以制備大麻粘膠纖維及大麻紙,本文側重所制備的大麻紙的過濾性能。其制備方法是濕法造紙工藝,制備的紙是麻漿紙,厚度為0.64 mm,面密度為79.23 g/m2,如圖10所示(利用FEI QUANTA250掃描電子顯微鏡拍攝)。用相同的孔徑測試儀器冒泡法試驗測試大麻紙的孔徑時,結果測試不出來,冒泡一直在材料的兩側,并且群泡和第1冒泡沒有明顯差異,導致測試結果不準確。不過根據掃描電鏡的結果可以看出大麻稈芯紙具有較小的孔徑。

圖10 大麻稈芯紙Fig.10 Hemp paper

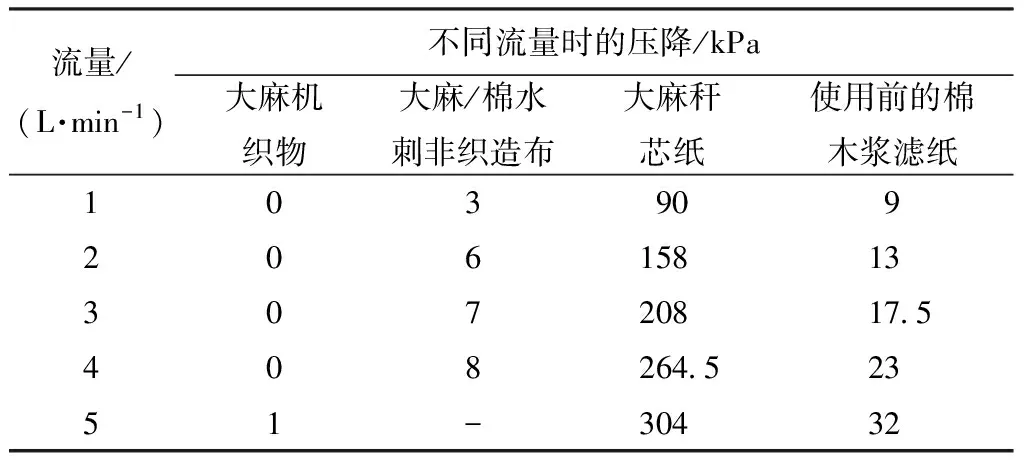

3.4 過濾材料的壓降流量特性比較

讓相同的流體流過開發的3種過濾材料,將測試結果與棉木漿濾紙的壓降流量特性進行比較,結果如表7所示。結果表明,開發的大麻稈芯紙具有較大的壓降,而大麻機織物的壓降基本為零(這是由于大麻機織物的孔徑較大的原因,試驗油液可以直接流過,沒有任何阻力,過濾效果較差),只有大麻/棉水刺非織造布的壓降與棉木漿濾紙比較接近,孔徑也比較接近。將新開發的過濾材料的性能與棉木漿濾紙進行比較,開發的大麻/棉水刺非織造布具有較好的性能。在此基礎上,將小樣中試生產的大麻/棉水刺非織造布制成平板狀汽車濾清器,外觀如圖11所示。

表7 壓降流量特性比較Tab.7 Comparison of pressure drop

圖11 大麻/棉平板狀汽車濾清器Fig.11 Hemp/cotton flat automobile filter

4 結 語

本文主要研究了汽車空氣濾清器濾芯用過濾材料在使用前后的結構及性能變化,對2種過濾材料的外觀、結構、物理性能及過濾性能進行比較。在此基礎上,開發了3種不同的過濾材料,并且對這3種過濾材料的性能進行比較。

1)過濾材料在使用前后的外觀、結構、物理性能以及過濾性能均有差異,雜質顆粒的存在對過濾材料的性能有一定影響。

2)雜質顆粒被截留在過濾材料的表面孔隙及內部孔隙,雜質顆粒的存在會影響紅外光譜吸收峰的峰形變化。在溫度變化過程中,雜質顆粒也會影響過濾材料的質量變化及分解程度,使得熱穩定性減弱。

3)雜質顆粒會對過濾材料的物理性能有一定影響,在使用過程中,由于雜質顆粒的存在,過濾材料的定量和厚度會增加,而透氣率、斷裂強力、斷裂伸長、斷裂伸長率、斷裂時間、斷脫強力、斷脫伸長率、斷脫伸長、斷裂功均有不同程度的減小。

4)過濾材料上截留的雜質顆粒會影響過濾性能,使過濾材料的平均孔徑和最大孔徑減小,在過濾過程中對較小顆粒的過濾效果變好。

5)在流體通過過濾材料的起始階段,當流體的流量較小時,雜質顆粒的存在會使過濾材料兩側的壓差增大。當流體的流量不斷增加時,雜質顆粒對于過濾材料兩側產生的壓降幾乎沒有影響。

6)大麻機織物和大麻稈芯紙的過濾性能較差,大麻機織物的孔徑較大,試驗液體可以直接流過,而大麻稈芯紙的孔徑較小,試驗液不能很好的流過,壓差較大。將大麻/棉水刺非織造布與大麻/棉針刺非織造布和棉木漿濾紙的過濾性能進行比較發現,大麻/棉針刺非織造布的的過濾性能較差,而大麻/棉水刺非織造布具有較好的性能。在此基礎上,小樣中試生產了大麻平板狀汽車濾清器。

FZXB

[1] 戴天翼.過濾器:設計、制造和使用[M].北京:化學工業出版社,2009:1-350. DAI Tianyi.Filter: Design,Manufacture,and Use[M].Beijing:Chemical Industry Press,2009:1-350.

[2] 康勇,羅茜.液體過濾與過濾介質[M].北京:化學工業出版社,2008:273-295. KANG Yong,LUO Qian.Liquids Filtration and Filtration Materials[M].Beijing:Chemical Industry Press, 2008:273-295.

[3] 王維一,丁啟圣.過濾介質及其選用[M].北京:中國紡織出版社,2008:167-231. WANG Weiyi, DING Qisheng. Filtration Material and Selecting Using[M].Beijing:China Textile & Apparel Press,2008:167-231.

[4] 馮建永,張建春,張華,等.汽車機油過濾用材料的研究現狀[J].產業用紡織品,2011(9):5-10. FENG Jianyong,ZHANG Jianchun,ZHANG Hua,et al.Study actuality of tomobile oil filtration materials[J].Technical Textiles,2011 (9):5-10.

[5] FENG Jianyong,ZHANG Jianchun,ZHANG Hua,et al. Study on the structure and performance of the multi-layer filter materials of automobile oil filter cartridge [J].Advanced Materials Research. 2012(396-398):1545-1548.

[6] THOMAS D, CONTAL P, RENAUDIN V,et al.Modelling pressure drop in HEPA filters during dynamic filtration [J]. Journal of Aerosol Science, 1999,3(2):235-246.

[7] WYSS H M, BLAIR D L, MORRIS J F,et al.Mechanism for clogging of microchannels [J].Physical Review E. 2006,74(6),061402:1-4.

[8] BAI R, TIEN C.Particle detachment in deep bed filtration [J].Journal of Colloid and Interface Science,1997,186(2):307-317.

[9] THOMAS D, PENICOT P, CONTAL P,et al.Clogging of fibrous filters by solid aerosol particles experimental and modeling study[J].Chemical Engineering Science,2001(56):3549-3561.

[10] CONTAL P, SIMAO J, THOMAS D,et al.Clogging of fiber filters by submicro droplets phenomena and influence of operating conditions[J].Aerosol Science,2004,35(2):264-278.

[11] SONG C B, PARK H S, LEE K W. Experimental study of filter clogging with monodisperse PSL particles[J].Powder Technology, 2006,163(3):152-159.

Properties and new product developement of automobile air filter filtration material

FENG Jianyong1,2,ZHANG Jianchun2,ZHANG Hua2,YANG Daxiang3

(1.CollegeofTextiles,DonghuaUniversity,Shanghai201620,China; 2.TheQuartermasterResearchInstituteofGeneralLogisticsDepartmentofthePLA,Beijing100082,China; 3.ArmoredForceEngineeringInstitute,Beijing100072,China)

This paper is mainly regarding to the structure and performance change of automobile air filter and its two different stage of filtration material before filtration and after filtration. With the purpose of experiment is to research the influence of impurity particles on filtration property. Firstly a group of same automobile air filters are collected from market and the filtration material is taken off, then SEM,FT-IR,DTA and TG are adopted to analyze the internal structure, respectively. Meanwhile, other instruments were applied to characterize the performance change of this two different filtration materials, for instance, the weight, thickness, air permeability, breaking strength and elongation, average pore diameter, maximum pore diameter, filtration accuracy and the changes of flow and pressure drop. The results shown that there is an obvious difference between structure and performance of the new filtration material and used material.The deposition of impurity particles on internal pore space surface pore space of filtration material has an important influence on internal structure, physical property and filtration property. And the main purpose is to develop the new filtration materials and to make a deep comparison of filtration properties among them.

automobile air filter; filtration material; structure; physical property

0253- 9721(2013)06- 0058- 09

TS 176.5

A

2012-03-20

2013-02-25

馮建永(1983—),男,博士生。主要研究方向為紡織材料及產品設計。張建春,通信作者,E-mail: jianchunzhang502@263.net。