新時(shí)期我國(guó)水庫(kù)大壩安全管理若千思考

譚界雄 李星 楊光 何向相

摘要:水庫(kù)大壩是我國(guó)重要的基礎(chǔ)設(shè)施,在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著不可替代的作用。大壩安全關(guān)系到社會(huì)公共安全,加強(qiáng)水庫(kù)大壩安全管理,保障大壩安全運(yùn)行意義重大。新時(shí)期我國(guó)治水思路與國(guó)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化,科技進(jìn)步革新時(shí)刻推動(dòng)管理向更高效、更先進(jìn)的方向提升。深度剖析了我國(guó)大壩安全現(xiàn)狀及大壩安全管理體系,從工程實(shí)踐的角度分析目前大壩安全管理面臨的挑戰(zhàn),并結(jié)合多年服務(wù)大壩安全管理單位的經(jīng)驗(yàn)提出幾點(diǎn)思考和建議,以期為加強(qiáng)我國(guó)大壩安全管理提供參考。

關(guān)鍵詞:水庫(kù)大壩;大壩安全;新時(shí)期;水庫(kù)管理;病險(xiǎn)水庫(kù)

中圖法分類號(hào):TV698 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A DOI:10.15974/i.cnki.slsdkb.2020.01.010

文章編號(hào):1006-0081(2020)01-0055-07

1 我國(guó)大壩安全現(xiàn)狀

1.1 大壩統(tǒng)計(jì)

水庫(kù)是調(diào)控水資源時(shí)空分布、優(yōu)化水資源配置的重要工程措施,是江河防洪體系不可替代的重要組成部分[1],為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)發(fā)揮了巨大作用。新中國(guó)成立以來(lái),我國(guó)水庫(kù)大壩建設(shè)先后經(jīng)歷了恢復(fù)與組建(1949~1957年)、曲折發(fā)展(1958~1976年)、穩(wěn)定前進(jìn)(1977~1990年)和快速發(fā)展(1991~至今)4個(gè)階段。據(jù)2017年全國(guó)水利發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),我國(guó)現(xiàn)有水庫(kù)98795座,水庫(kù)總庫(kù)容約9035億m3,其中大型水庫(kù)732座,中型水庫(kù)3934座,小型水庫(kù)94129座。我國(guó)現(xiàn)有水電站46758座,規(guī)模以上水電站中,大、中、小型水電站數(shù)量分別為142,477座和21571座[2]。

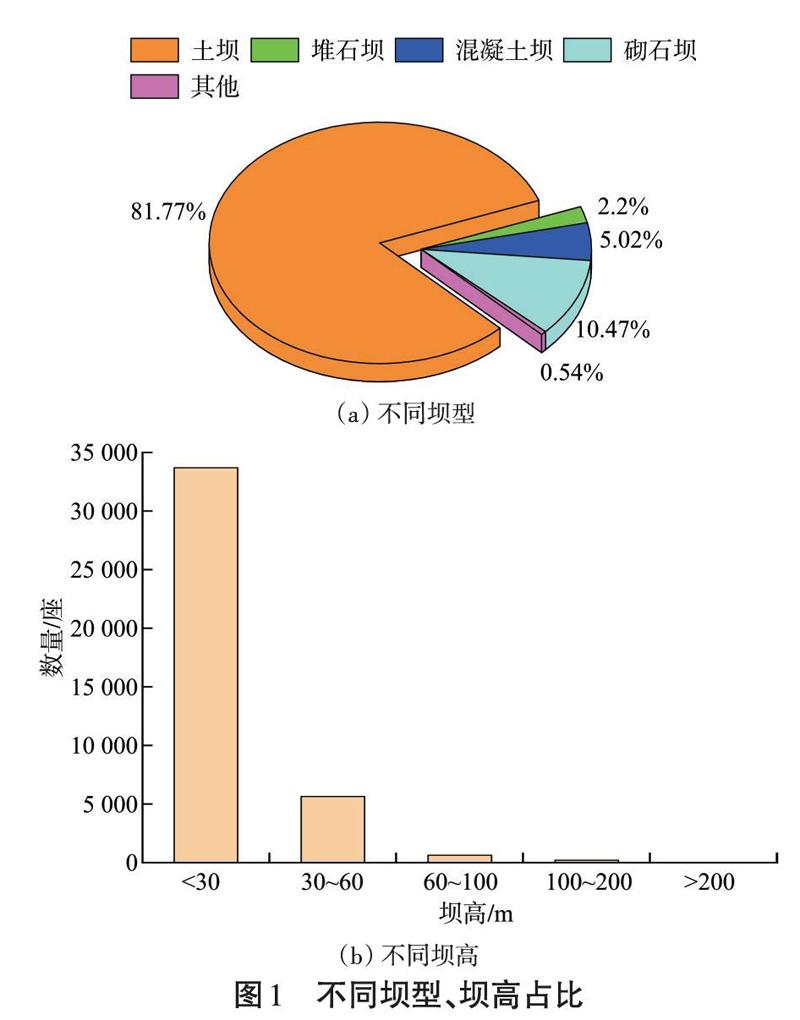

當(dāng)前,我國(guó)筑壩技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,已建的三峽大壩(高181m)、錦屏一級(jí)混凝土雙曲拱壩(高305m)、水布埡混凝土面板堆石壩(高233m)和龍灘碾壓混凝土重力壩(高216m)均代表了當(dāng)今世界筑壩技術(shù)最高水平。國(guó)際大壩委員會(huì)規(guī)定,壩高大于15m或者壩高5~15m但庫(kù)容大于300萬(wàn)m3的壩為大壩。據(jù)此定義,我國(guó)共有大壩40183座,不同壩型占比如圖1(a)所示。從壩型分布規(guī)律來(lái)說(shuō),我國(guó)大壩壩型以土壩為主,占比達(dá)81.77%,堆石壩占2.2%,混凝土壩占5.02%,砌石壩占10.47%,其他壩型占比為0.54%[3]。從壩高分布規(guī)律來(lái)說(shuō),我國(guó)30m以下大壩33698座,占比達(dá)83.9%;3060m之間的大壩有5643座,占比為14.0%;200m以上高壩有20座,占全世界高壩的21.6%,如圖1(b)所示。

總體而言,我國(guó)大壩具有總數(shù)多、分布廣、空間差異大、土石壩占比大、壩型種類多、高壩特高壩數(shù)量多的特點(diǎn),因此大壩安全管理任務(wù)繁重。

1.2 大壩安全現(xiàn)狀

大壩安全關(guān)乎社會(huì)公共安全,近年來(lái)國(guó)家政府和各級(jí)大壩主管單位高度重視大壩安全問(wèn)題,通過(guò)全面落實(shí)大壩安全責(zé)任制、集中開(kāi)展水庫(kù)大壩除險(xiǎn)加固、加強(qiáng)監(jiān)督檢查等一系列舉措,使我國(guó)大壩安全態(tài)勢(shì)得到明顯改善,但水庫(kù)大壩安全隱患依然存在。

(1)高壩大庫(kù)運(yùn)行安全狀況總體良好。目前,我國(guó)已建大型水庫(kù)有700余座,200m以上高壩20座,由于運(yùn)行管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)相對(duì)充足、管理程序較規(guī)范、專業(yè)技術(shù)力量配備較高,我國(guó)高壩大庫(kù)總體運(yùn)行狀況良好,除1975年板橋和石漫灘大型水庫(kù)發(fā)生潰決,近40a來(lái)我國(guó)再未出現(xiàn)高壩大庫(kù)潰決事件。

(2)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固成效顯著。我國(guó)水庫(kù)大多興建于20世紀(jì)50~70年代,占已建水庫(kù)的81.8%[4]。然而受經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等歷史因素的影響,大部分壩先天存在防洪標(biāo)準(zhǔn)低、工程質(zhì)量差和安全隱患多等問(wèn)題。加之管理體制不順,專業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)不高,經(jīng)費(fèi)不足,水庫(kù)病險(xiǎn)率曾一度高達(dá)44%。1998年以來(lái),我國(guó)加大投人,對(duì)病險(xiǎn)水庫(kù)進(jìn)行了多輪除險(xiǎn)加固,水庫(kù)病險(xiǎn)率下降明顯。

(3)小型水庫(kù)安全問(wèn)題依舊突出。我國(guó)小型水庫(kù)有94129座,約占水庫(kù)總數(shù)的95%。盡管一部分水庫(kù)通過(guò)除險(xiǎn)加固基本消除了病險(xiǎn)問(wèn)題,但至2016年仍有超過(guò)1萬(wàn)座小型病險(xiǎn)水庫(kù)被納入除險(xiǎn)加固規(guī)劃。表1給出了某省542座小型水庫(kù)的抽樣分析結(jié)果,其病害問(wèn)題包括防洪能力不足、滲漏問(wèn)題突出、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性不足、金屬結(jié)構(gòu)失修等。小型水庫(kù)安全問(wèn)題仍是我國(guó)水庫(kù)大壩安全管理的難點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。

(4)水庫(kù)出險(xiǎn)甚至潰壩事故時(shí)有發(fā)生。自1954年以來(lái),我國(guó)潰壩總數(shù)達(dá)3533座[5],潰壩集中在20世紀(jì)80年代前,尤其是1971~1980年間全國(guó)共潰壩2038座。改革開(kāi)放以來(lái),隨著水庫(kù)管理工作的逐步規(guī)范,潰壩數(shù)明顯減少,目前我國(guó)已進(jìn)入低潰壩率國(guó)家行列。然而,近幾年仍有水庫(kù)出險(xiǎn)及潰壩事件發(fā)生,且多以小型水庫(kù)為主,如2018年湖北黃石東方山水庫(kù)滲漏事故,2013年山西洪洞曲亭水庫(kù)、新疆聯(lián)豐水庫(kù)、黑龍江星火水庫(kù)潰壩事故,2018年新疆哈密射月溝水庫(kù)潰壩事故。

2 我國(guó)水庫(kù)大壩安全管理體系

2.1 管理主體

我國(guó)大壩按照主管部門(mén)的不同主要分為水庫(kù)大壩和水電站大壩。

水庫(kù)大壩以防洪、灌溉為主,由國(guó)務(wù)院水行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)主管部門(mén)對(duì)全國(guó)的水庫(kù)大壩安全實(shí)施監(jiān)督,縣級(jí)以上地方人民政府水行政主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)主管部門(mén)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的大壩安全實(shí)施監(jiān)督。各級(jí)人民政府及其水庫(kù)主管部門(mén)對(duì)其所管轄大壩的安全實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,各級(jí)水利、能源、建設(shè)、交通、農(nóng)業(yè)等有關(guān)部門(mén)是其所管轄大壩的主管部門(mén)。

水電站大壩以發(fā)電為主,電力企業(yè)是水電站大壩運(yùn)行安全的責(zé)任主體。國(guó)家能源局負(fù)責(zé)大壩運(yùn)行安全綜合監(jiān)督管理,其派出機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)本轄區(qū)大壩運(yùn)行安全監(jiān)督管理,國(guó)家能源局大壩安全監(jiān)察中心負(fù)責(zé)大壩運(yùn)行安全技術(shù)監(jiān)督管理服務(wù)。

2.2 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

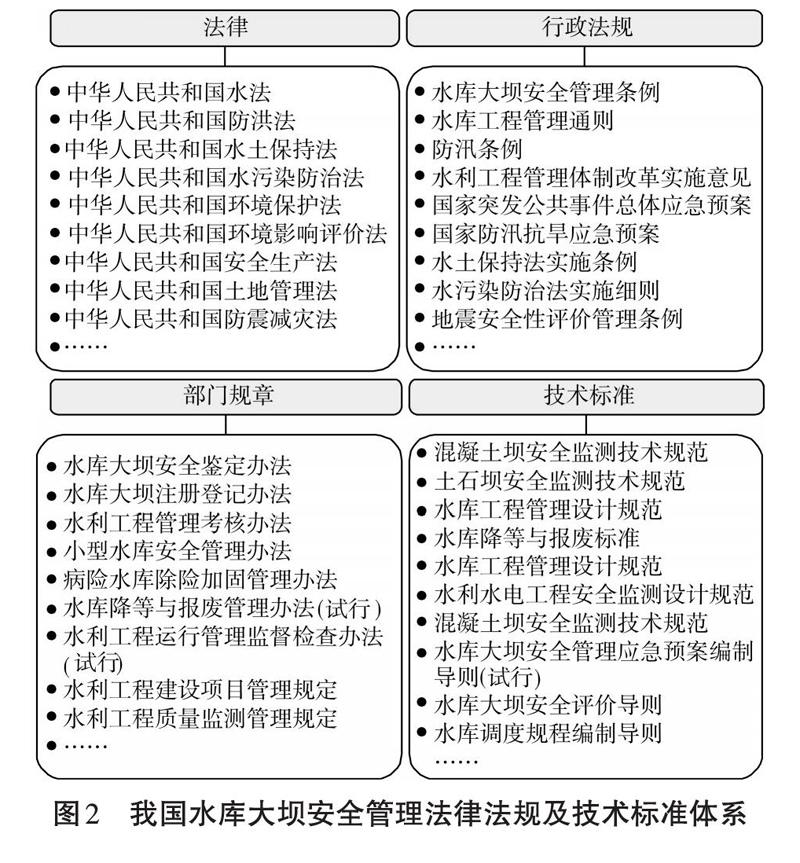

我國(guó)于1991年頒布了((水庫(kù)大壩安全管理?xiàng)l例》,之后又先后頒布了《水庫(kù)大壩安全鑒定辦法》《小型水庫(kù)安全管理辦法》《水庫(kù)大壩安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則》等一系列相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)行法律9部、行政法規(guī)8項(xiàng)、部門(mén)規(guī)章14項(xiàng)、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)36項(xiàng)(見(jiàn)圖2),已經(jīng)形成了以《水法》《防洪法》為基礎(chǔ),以《水庫(kù)大壩安全管理?xiàng)l例》為核心,法律法規(guī)相對(duì)完善、部門(mén)規(guī)章配套、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)支撐、符合國(guó)情的大壩安全法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。

2.3 管理實(shí)踐

近30 a來(lái),通過(guò)全面加強(qiáng)水庫(kù)大壩安全管理,落實(shí)大壩安全責(zé)任,建立完善水庫(kù)大壩安全管理法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,開(kāi)展病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固建設(shè),建立運(yùn)行管理督查制度,大力推進(jìn)水庫(kù)管理體制改革,加強(qiáng)大壩安全應(yīng)急管理,我國(guó)大壩安全狀況和管理水平顯著提高。

(1)落實(shí)責(zé)任,推進(jìn)改革。各級(jí)水庫(kù)大壩管理單位在不斷完善管理制度標(biāo)準(zhǔn)體系的同時(shí),落實(shí)大壩安全責(zé)任制,按要求對(duì)水庫(kù)大壩進(jìn)行注冊(cè)登記及對(duì)水庫(kù)進(jìn)行確權(quán)劃界,并建立水利工程管理考核制度,實(shí)施水管單位年度自檢、主管部門(mén)年度考核。同時(shí),推進(jìn)管理體制改革,不斷完善長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制。

(2)開(kāi)展大規(guī)模除險(xiǎn)加固。水利部將病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固作為工作的重點(diǎn),不斷加大資金投人,全面開(kāi)展除險(xiǎn)加固工作,基本消除了5萬(wàn)余座病險(xiǎn)水庫(kù)的安全隱患,保障大壩及下游人民群眾的安全,提高了水庫(kù)防洪及水資源調(diào)控能力。

(3)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。加強(qiáng)水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管需建立務(wù)實(shí)高效管用的監(jiān)管體系和責(zé)任追究機(jī)制,根據(jù)運(yùn)行管理問(wèn)題的數(shù)量與類別,明確整改措施、整改時(shí)限、整改責(zé)任單位和責(zé)任人等。同時(shí),建設(shè)水利市場(chǎng)信用體系,加快信用信息平臺(tái)建設(shè)步伐,加大對(duì)嚴(yán)重失信行為的曝光力度,建立誠(chéng)信紅黑名單制度和守信激勵(lì)、失信懲戒機(jī)制。

(4)大壩安全日常與應(yīng)急管理。各級(jí)水庫(kù)管理單位對(duì)水庫(kù)進(jìn)行日常維修養(yǎng)護(hù)管理,定期進(jìn)行大壩安全檢查,安裝相關(guān)安全監(jiān)測(cè)設(shè)施,并制定科學(xué)水庫(kù)調(diào)度方案,確保水庫(kù)大壩安全和效益最優(yōu)。同時(shí),逐庫(kù)落實(shí)水庫(kù)大壩安全管理應(yīng)急預(yù)案的編制,提高應(yīng)急預(yù)案針對(duì)性、有效性和可操作性。

3 中外水庫(kù)大壩安全管理特點(diǎn)對(duì)比

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,我國(guó)在大壩安全管理方面已形成了安全建設(shè)和管理體系,初步建立了長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制,病險(xiǎn)水庫(kù)數(shù)量逐步減少,工程安全狀況顯著改善,信息化、智能化等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用程度不斷提高。整體而言,我國(guó)已由大規(guī)模筑壩轉(zhuǎn)人水庫(kù)大壩運(yùn)營(yíng)與管理階段。

美國(guó)、澳大利亞等國(guó)家水電建設(shè)起步早,在大壩安全管理方面的研究與實(shí)踐時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)。以美國(guó)為例,在20世紀(jì)30年代美國(guó)國(guó)內(nèi)建壩已基本完成,之后進(jìn)人大壩管理時(shí)代,先后經(jīng)歷了初期(1929~1970年)、發(fā)展(1970~1986年)和法制化、科學(xué)化管理(1986-至今)等幾個(gè)階段。

考慮到中西方文化差異以及實(shí)際國(guó)情,我國(guó)大壩安全管理與西方國(guó)家有所差異,與此同時(shí),其他國(guó)家在大壩安全管理方面的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)大壩安全管理有一定的借鑒意義。各國(guó)大壩安全管理體系對(duì)照見(jiàn)表2。

(1)大壩安全監(jiān)管方面。國(guó)外大壩安全管理體系中,通常由業(yè)主進(jìn)行大壩日常運(yùn)行維護(hù)以及安全檢查、檢測(cè)等,并定期向管理機(jī)構(gòu)提交大壩安全報(bào)告。因所擁有的水庫(kù)能產(chǎn)生效益,所以業(yè)主可充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)管理自主權(quán),更好地管理水庫(kù)。政府則負(fù)責(zé)制定法律法規(guī),設(shè)置監(jiān)管機(jī)構(gòu),對(duì)大壩業(yè)主實(shí)施監(jiān)督。

我國(guó)政府部門(mén)和企業(yè)之間對(duì)大壩安全監(jiān)管職責(zé)存在界定不清晰的現(xiàn)象。我國(guó)小型水庫(kù)占比約95%,大多位于農(nóng)村或偏遠(yuǎn)山區(qū),這些小型水庫(kù)基本上歸國(guó)家或農(nóng)村集體所有,其中小(1)型水庫(kù)多屬國(guó)家所有,小(2)型水庫(kù)大部分屬農(nóng)村集體所有。然而由于小型水庫(kù)數(shù)量多、歸屬權(quán)復(fù)雜且部分位于偏遠(yuǎn)地區(qū),監(jiān)管存在落實(shí)不到位的情況。

(2)法律法規(guī)體系建設(shè)方面。國(guó)外從法律上規(guī)定了業(yè)主對(duì)大壩安全負(fù)責(zé),形成了相對(duì)完備的法律體系,詳細(xì)規(guī)定設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行各個(gè)階段的管理內(nèi)容。如美國(guó)頒布的《水資源開(kāi)發(fā)法案》中的“國(guó)家大壩安全計(jì)劃(NDSP)”將分散的管理機(jī)構(gòu)和部門(mén)納人完整的管理體系,并明確了具體分工,有計(jì)劃、分步驟實(shí)施大壩安全管理的行政措施和技術(shù)方案。

我國(guó)《水庫(kù)大壩安全管理?xiàng)l例》作為大壩安全管理重要的法律文件,明確了大壩安全的主管部門(mén)及其責(zé)任和權(quán)限。然而,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,條例很多地方已經(jīng)不適應(yīng)當(dāng)前形勢(shì)需求,如法律環(huán)境、水庫(kù)大壩功能和水庫(kù)管理范圍也發(fā)生了很大變化,此外水庫(kù)大壩應(yīng)急管理、降等報(bào)廢、年度報(bào)告等新的制度推行仍需要法規(guī)依據(jù)。

(3)風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)急預(yù)案方面。歐美國(guó)家的法律法規(guī)和大壩安全管理機(jī)構(gòu),明確要求大壩業(yè)主和管理部門(mén)必須制定簡(jiǎn)潔明了的應(yīng)急行動(dòng)方案,規(guī)定各級(jí)政府、業(yè)主、管理人員、軍隊(duì)、消防、警察等人員的責(zé)任,保證在緊急時(shí)刻能及時(shí)調(diào)動(dòng)和聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門(mén)及人員。同時(shí)必須針對(duì)緊急行動(dòng)方案進(jìn)行演練、檢查、修訂和修改,保證方案隨時(shí)都處于可操作的狀態(tài)。

我國(guó)頒布的《水庫(kù)防洪應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》《洪水風(fēng)險(xiǎn)圖編導(dǎo)則》《國(guó)家突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》《水庫(kù)大壩安全管理應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》等對(duì)大壩管理單位制定水庫(kù)應(yīng)急調(diào)度方案、工程應(yīng)急搶險(xiǎn)計(jì)劃、潰壩應(yīng)急逃生方案、預(yù)警和預(yù)報(bào)、人員轉(zhuǎn)移的應(yīng)急措施等有明確要求,但對(duì)于突發(fā)緊急事件的識(shí)別、判斷及事件影響評(píng)估多為定性描述,尚難以指導(dǎo)實(shí)際操作。此外,需對(duì)潰壩洪水與淹沒(méi)分析進(jìn)行進(jìn)一步研究,同時(shí)應(yīng)結(jié)合應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)對(duì)公眾的宣傳、培訓(xùn)與演練[6]。

4 對(duì)我國(guó)大壩安全管理的幾點(diǎn)思考

2018年10月,水利部部長(zhǎng)鄂竟平在中國(guó)水利水電科學(xué)研究院參加“現(xiàn)代治水與科技創(chuàng)新高端論壇”上明確指出:我國(guó)治水工作重心轉(zhuǎn)變?yōu)椤八こ萄a(bǔ)短板、水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”,意味著大壩安全成為我國(guó)當(dāng)前以及未來(lái)一段時(shí)間的水利工作重點(diǎn)。與此同時(shí),我國(guó)數(shù)量眾多的水庫(kù)大壩面臨著“老齡化”“四高一深”(高地震烈度、高海拔、高寒、高陡邊坡、深厚覆蓋層)“安全態(tài)勢(shì)感知不足”“安全監(jiān)管缺位”等環(huán)境、技術(shù)、保障問(wèn)題,大壩安全管理工作任重道遠(yuǎn)。由此提出以下幾點(diǎn)思考。

(1)樹(shù)立全生命周期安全理念,構(gòu)建大壩安全文化。水庫(kù)大壩全生命周期包括規(guī)劃決策、勘察設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、運(yùn)行、退役多個(gè)階段,在此過(guò)程中面臨著對(duì)自然認(rèn)知不足、工程質(zhì)量隱患、自然環(huán)境影響及人為因素等風(fēng)險(xiǎn)。大壩安全文化是關(guān)于大壩的安全理念、安全意識(shí)以及在其指導(dǎo)下的各項(xiàng)行為的總稱,主要包括安全觀念、行為安全、系統(tǒng)安全、技術(shù)安全等。大壩安全文化應(yīng)貫穿于大壩全生命周期,對(duì)參與大壩安全管理的決策層、管理層和個(gè)人應(yīng)有相應(yīng)的要求:①對(duì)決策層的要求。政府須加強(qiáng)對(duì)大壩安全督查力度,擁有足夠的人力、資金和權(quán)力等履行其義務(wù),創(chuàng)造有利于大壩安全的工作環(huán)境,讓大壩安全理念深入人心。②對(duì)管理層的要求。水庫(kù)大壩管理部門(mén)須進(jìn)行職責(zé)界定,對(duì)大壩安全文化進(jìn)行評(píng)估、比較,對(duì)人員定期進(jìn)行大壩安全文化培訓(xùn),制定相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰制度,并與國(guó)外大壩安全管理進(jìn)行對(duì)標(biāo),識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)并提出改進(jìn)建議。③對(duì)個(gè)人的要求。對(duì)于每一個(gè)參與大壩安全管理的個(gè)體而言,安全文化是責(zé)任心,一切活動(dòng)都要圍繞維護(hù)大壩安全。因此,設(shè)計(jì)者、建設(shè)者、運(yùn)行者等須嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,要有敢于質(zhì)疑的工作態(tài)度,注重溝通交流。

(2)建立大壩安全經(jīng)驗(yàn)反饋機(jī)制,減少安全事故發(fā)生。我國(guó)目前大壩安全管理主要依據(jù)其工程規(guī)模,采用水利主管部門(mén)分級(jí)管理模式,這樣的分區(qū)域、分級(jí)管理存在著信息條目較少,相互之間難以共享的缺陷。此外,在水庫(kù)大壩運(yùn)行管理過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),很多時(shí)候運(yùn)行管理人員隱瞞不報(bào),容易造成嚴(yán)重后果。經(jīng)驗(yàn)反饋是指對(duì)水庫(kù)大壩的安全事件、質(zhì)量問(wèn)題和良好實(shí)踐等信息進(jìn)行收集、篩選、評(píng)價(jià)、分析、處理和分發(fā),總結(jié)推廣良好實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),防止類似事件和問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。在水庫(kù)大壩運(yùn)行管理過(guò)程中,鼓勵(lì)運(yùn)行管理人員發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管部門(mén),并根據(jù)監(jiān)測(cè)指標(biāo)初步分析異常事件原因,主動(dòng)上報(bào)異常情況且說(shuō)明原因的可免處罰。管理部門(mén)根據(jù)異常事件報(bào)告進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),并根據(jù)現(xiàn)有資料分析原因,評(píng)價(jià)水庫(kù)大壩安全狀態(tài),對(duì)異常時(shí)間進(jìn)行分級(jí),確定下一步采取的行動(dòng)。在異常事件處理后,對(duì)外發(fā)布異常事件的分析報(bào)告,發(fā)現(xiàn)安全管理的缺陷,改進(jìn)技術(shù)手段和管理措施,修改或完善法律法規(guī)。

(3)提高大壩風(fēng)險(xiǎn)管理水平,由事后管理變?yōu)橹鲃?dòng)預(yù)防。大壩風(fēng)險(xiǎn)管理是一種以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心,以事前、主動(dòng)預(yù)防為特征的全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理,主要包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)處置等幾部分,是更加科學(xué)合理的現(xiàn)代大壩安全管理模式。目前,應(yīng)急預(yù)案、大壩安全年度報(bào)告、降等報(bào)廢等風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和工具已經(jīng)得到初步應(yīng)用,然而受各種不確定性影響,大壩風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)以基于專家經(jīng)驗(yàn)的定性和半定量方法為主,通過(guò)定量計(jì)算潰壩后果難度較大,大壩風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)未形成共識(shí),因此需進(jìn)一步開(kāi)展?jié)物L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)急響應(yīng)信息系統(tǒng)[11]以及水庫(kù)報(bào)廢決策方法和生態(tài)修復(fù)技術(shù)的研究。

(4)健全大壩安全管理法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),以適應(yīng)時(shí)代的需求。《水庫(kù)大壩安全管理?xiàng)l例》是我國(guó)大壩安全管理重要的法律文件,然而該條例缺乏對(duì)庫(kù)區(qū)管理體制、管理單位職責(zé)等制度的規(guī)定,水庫(kù)管理體制及法律環(huán)境發(fā)生變化使條例不能適應(yīng)當(dāng)前大壩管理的業(yè)務(wù)需求。此外,壩高小于15m的小(二)型以下水庫(kù)沒(méi)有相應(yīng)的安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)可循,大壩安全評(píng)價(jià)缺乏第三方監(jiān)督檢查及評(píng)價(jià)機(jī)制。因此,大壩安全管理法律法規(guī)須在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善。

(5)建立流域(區(qū)域)安全管理模式,優(yōu)化資源配置。我國(guó)絕大多數(shù)水庫(kù)大壩管理單位存在財(cái)政困難、人不敷出的問(wèn)題,面對(duì)轄區(qū)內(nèi)中小水庫(kù)工程老化、病險(xiǎn)隱患較多的現(xiàn)狀,其日常維護(hù)、維修等存在困難。對(duì)于中小型水庫(kù),專業(yè)技術(shù)人員、專職管理人員甚至基礎(chǔ)管理設(shè)施的缺乏困擾很多大壩主管單位。作為水庫(kù)業(yè)主,既要保證資產(chǎn)增值又要確保水庫(kù)大壩安全,單個(gè)水庫(kù)管理模式下,中小型水庫(kù)很難為業(yè)主提供資產(chǎn)保值增值的條件,可以適當(dāng)借鑒諸如國(guó)電大渡河公司、雅礱江公司、清江公司等流域開(kāi)發(fā)公司對(duì)流域內(nèi)水電站進(jìn)行集群化管理的做法,按流域、區(qū)域劃分水庫(kù)群,由專業(yè)管理公司實(shí)行水庫(kù)群運(yùn)營(yíng)管理,既可帶來(lái)一定經(jīng)濟(jì)效益,又能促進(jìn)大壩安全管理正常開(kāi)展。

(6)加大大壩安全創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用,全面提升感知、處置能力。我國(guó)病險(xiǎn)水庫(kù)數(shù)量大、壩型多、病險(xiǎn)隱患復(fù)雜,在工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)階段,要充分利用包括三維地質(zhì)勘測(cè)可視化、高壩體型設(shè)計(jì)優(yōu)化、三維協(xié)同設(shè)計(jì)、深厚覆蓋層滲流控制、筑壩新材料、防震抗震等先進(jìn)筑壩技術(shù)成果,確保筑壩過(guò)程安全可靠。在大壩運(yùn)行階段,著重關(guān)注大壩安全診斷、除險(xiǎn)加固與維護(hù)相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用,主要包括大壩水下檢測(cè)[12]、滲漏探測(cè)、混凝土結(jié)構(gòu)無(wú)損探傷、大壩防護(hù)材料等新技術(shù)、新成果,使“隱患查得到、病害治得了”。此外,有必要結(jié)合當(dāng)前主流的BIM、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、區(qū)塊鏈等信息技術(shù),融合水利專業(yè)知識(shí)、算法等,開(kāi)展“智慧大壩”研究與應(yīng)用,建立大壩全生命期資產(chǎn)管理,依托流域(區(qū)域)大壩安全主管單位建立流域(區(qū)域)大壩安全態(tài)勢(shì)感知中心,實(shí)現(xiàn)流域(區(qū)域)中心的信息數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。

(7)推進(jìn)小型水庫(kù)安全鑒定工作,建立病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固后評(píng)估機(jī)制。我國(guó)大壩數(shù)量位居世界第一,且95%以上為小型水庫(kù),壩型以土壩為主。受經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等歷史因素的影響,加上對(duì)大壩管理不到位,大部分水庫(kù)病險(xiǎn)問(wèn)題較為嚴(yán)重,且潰壩比例相對(duì)較高,應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)小型水庫(kù)安全鑒定工作,并對(duì)加固后水庫(kù)安全狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估。①加強(qiáng)小型水庫(kù)安全鑒定,建立第三方的監(jiān)督檢查及評(píng)價(jià)機(jī)制,強(qiáng)化安全鑒定成果核查,對(duì)存在安全問(wèn)題的大壩進(jìn)一步分加固運(yùn)用、降等運(yùn)用和報(bào)廢改造等類別。②落實(shí)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固責(zé)任制,明確責(zé)任,在病險(xiǎn)水庫(kù)加固完成后,委托第三方對(duì)水庫(kù)安全狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估合格方可進(jìn)行竣工驗(yàn)收。③對(duì)于已達(dá)或接近設(shè)計(jì)壽命、功能效益缺失、經(jīng)加固后仍風(fēng)險(xiǎn)極大、環(huán)保督查明令退出的水庫(kù)、水電站大壩,需專門(mén)開(kāi)展退出機(jī)制、退出方案等方面的研究。

(8)重視環(huán)境、生態(tài)安全管理,走可持續(xù)發(fā)展道路。受人類活動(dòng)和全球氣候變化影響,水資源短缺、水生態(tài)損害、水環(huán)境污染等一系列問(wèn)題逐漸凸顯。習(xí)近平總書(shū)記視察長(zhǎng)江和黃河時(shí)提出“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”和加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的理念,表示要在堅(jiān)持生態(tài)環(huán)境保護(hù)的前提下,推動(dòng)流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展。因此,要確立“人水和諧”的理念,加強(qiáng)環(huán)境、生態(tài)安全管理,使水庫(kù)安全管理工作更加尊重自然規(guī)律,降低水庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)。①加強(qiáng)流域?qū)用嫠畮?kù)群生態(tài)調(diào)度及生態(tài)流量確定方法研究,保障河湖基本生態(tài)用水,改善梯級(jí)開(kāi)發(fā)運(yùn)行對(duì)重要水生生物和水生態(tài)環(huán)境的影響。②全面梳理現(xiàn)行生態(tài)安全制度,建立較為完善的生態(tài)安全監(jiān)管體系、生態(tài)安全法律體系、生態(tài)安全應(yīng)急救援體系和生態(tài)安全預(yù)警機(jī)制、生態(tài)安全趨勢(shì)的預(yù)測(cè)機(jī)制以及保障生態(tài)安全的組織機(jī)制。5結(jié)語(yǔ)

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,我國(guó)水利事業(yè)取得巨大成就,水庫(kù)大壩安全保障體系不斷加強(qiáng),安全狀況明顯改善,但新時(shí)期對(duì)大壩安全的要求越來(lái)越高,面臨的挑戰(zhàn)更為艱巨。因此,一方面需要深入研究大壩安全性態(tài)演化規(guī)律,加大安全創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用,并通過(guò)工程手段加強(qiáng)病險(xiǎn)水庫(kù)加固、災(zāi)害防治和預(yù)警等工程建設(shè),提高大壩自身的安全性;另一方面要健全完善法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,提升大壩風(fēng)險(xiǎn)管理水平,樹(shù)立全生命周期安全理念,建立大壩安全經(jīng)驗(yàn)反饋機(jī)制,重視環(huán)境、生態(tài)安全,確保水庫(kù)大壩安全運(yùn)行。

參考文獻(xiàn):

[1]孫金華.我國(guó)水庫(kù)大壩安全管理成就及面臨的挑戰(zhàn)[J].中國(guó)水利,2018(20):1-6.

[2]中華人民共和國(guó)水利部,中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局.第一次全國(guó)水利普查公報(bào)[J].中國(guó)水利,2013(7):1-3.

[3]賈金生,王莎,鄭璀瑩,等.捷克水庫(kù)大壩、水電工程管理及對(duì)我國(guó)的啟示[J].水力發(fā)電學(xué)報(bào),2018,37(7):98-105.

[4]張建云,楊正華,蔣金平.我國(guó)水庫(kù)大壩病險(xiǎn)及潰決規(guī)律分析[J].中國(guó)科學(xué):技術(shù)科學(xué),2017, 47(12):1313-1320.

[5]馬婧.土石壩病險(xiǎn)識(shí)別及潰壩風(fēng)險(xiǎn)分析關(guān)鍵技術(shù)研究[D].西安:西安理工大學(xué),2019.

[6]李雷.第十講:大壩風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)急預(yù)案——現(xiàn)代大壩安全理念[J].中國(guó)水利,2009(22):63-66.

[7]郭軍.美國(guó)大壩安全管理現(xiàn)狀分析及啟示[J].中國(guó)水利水電科學(xué)研究院學(xué)報(bào),2007(4):47-253.

[8]張士辰,王昭升,楊正華.瑞士水庫(kù)大壩安全管理與啟示[J].中國(guó)水利,2018(20):54-58.

[9]賈金生,徐耀,鄭璀瑩.國(guó)外水電發(fā)展概況及對(duì)我國(guó)水電發(fā)展的啟示(六)——澳大利亞大壩安全管理[J].中國(guó)水能及電氣化,2010(10):25-28.

[10]Dong-Hoon Shin,Ki-Young Kim,Jeong-Yeol Lim,等.韓國(guó)基于風(fēng)險(xiǎn)的大壩安全管理研究現(xiàn)狀[J].大壩與安全,2015(6):75-79.

[11]譚界雄,陳尚法,翁永紅,等.水庫(kù)大壩安全管理與應(yīng)急響應(yīng)信息系統(tǒng)研究[J].人民長(zhǎng)江,2014,45(14):102-106.

[12]譚界雄,田金章,王秘學(xué).水下機(jī)器人技術(shù)現(xiàn)狀及在水利行業(yè)的應(yīng)用前景[J].中國(guó)水利,201802):33-36.

(編輯:李慧)

收稿日期:2019-09-30

基金項(xiàng)目:國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2016YFC0401604)

作者簡(jiǎn)介:譚界雄,男,副主任,教授級(jí)高級(jí)工程師,主要從事水庫(kù)大壩安全領(lǐng)域的研究。E-mail:tanjiexiong@cjwsjy.com.cn