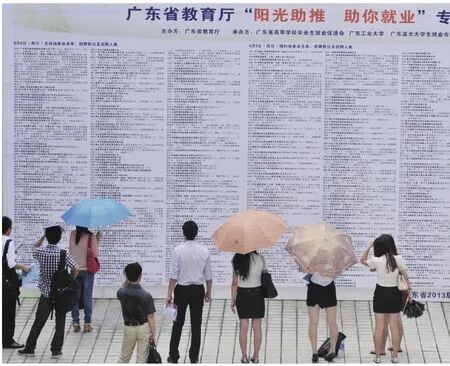

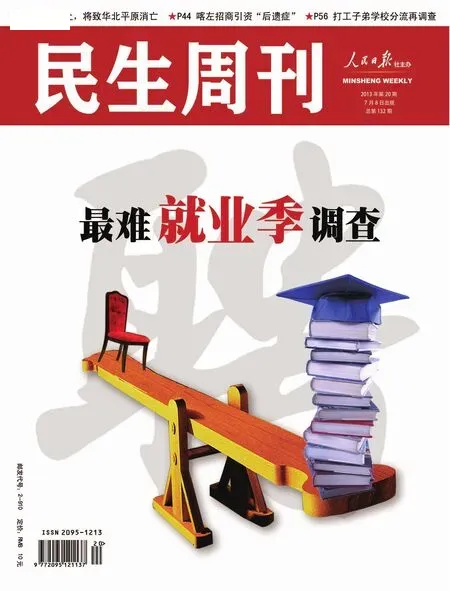

與“就業”貼身肉搏

□ 本刊記者 陳沙沙

封面報道cover story

與“就業”貼身肉搏

在重慶讀了4年大學后,廣播電視新聞專業的農民子弟王嘉賓“不幸”成為“最難就業季”中求職無望的大學生一員,最終選擇了自主創業。在他身邊,上演著形形色色的求職故事,貌似尋常卻又并不尋常。

□本刊記者 陳沙沙

“重慶待4年,到哪都不怕辣,到哪都不怕熱。”6月22日,王嘉賓和幾位同窗用傳統的重慶火鍋送別了大學時光。翻滾的辣椒、嗆人的熱氣、充滿江湖味的紅湯,如同他們鬧騰的青春,畢業與就業交匯,傷感與忙碌交織。

他們中,有的已與用人單位簽約,塵埃落定;有的從“考公”大軍中敗下陣來;有的為了愛情留守山城;有的惦念父母,甘愿作返航的候鳥……

作為今年699萬高校畢業生中的滄海一粟,王嘉賓和同學們依然混沌,臉上寫滿了對未來的迷茫。在這個人才供求失衡、教育結構失調的年代,無論他們的語言多么無畏,就業與理想、憧憬與迷茫,每天都在上演著貼身肉搏。

“夢想是個騙子”

2009年,王嘉賓考上了重慶文理學院,學習廣播電視新聞專業。學院屬于1999年后新建的600多所本科院校之一,不算有名,勝在景致,坐落在重慶西郊的丘陵之中。

“一進校門,就想著參加社團、談戀愛,此外還有模糊的遠方吧。”提到“夢想”、“理想”,他會不自覺地皺眉,手指輕叩桌面,一副黑框眼鏡給了他“少年老成”的形象。

王嘉賓說,他現在最反感的詞匯之一就是“夢想”,“因為它是一個騙子。”

和一些懵懂入學的同學不同,成長于河北省滄州市南皮縣鮑官屯鎮張古風村的王嘉賓對媒體行業充滿向往。這也許源于他對文字的喜愛,還有少年時的經歷。

“最初選擇這個專業是由于自己的出身。農村社會是最底層的,保守又受欺壓。我就想,當了記者看到不平的事,總能多說兩句。”

在校園,他待得最多的地方是“百步絕命梯”上的山頂圖書館。在那里,他聽蟲鳴,聞花香,拂過一本本發黃的舊書,守著一個最初的夢想。

“過年回家,每次帶回去的是一捆扎好的《南方周末》,30厘米厚,全是勾勾畫畫的圓圈。”

左圖:6月22日晚,在重慶文理學院2013屆畢業生授位儀式暨畢業晚會上,即將離校的學生們打出了“謝謝母校,謝謝老師”的橫幅。 圖/陳沙沙右圖:2013屆畢業生在導師的帶領下步入畢業晚會會場。 圖/陳沙沙

為了培養新聞的敏感性、熟悉新聞的邏輯結構,他靠閱讀去竊取思想,通過寫作去找尋風格。而為了給就業積累經驗,他盡可能將假期用在一個個實踐上。

大一暑假,王嘉賓自己圈了塊兒地,干起了廣電新聞培訓班,攆著村里的高中生聽課;大二暑假,在親戚的介紹下,他跟著《滄州日報》記者“掃馬路”,搜新聞。換了觸屏手機后,他還厚著臉皮拉著“微博大V”針砭時弊。

然而,失望來得猝不及防。當直面求職,他多年的準備卻無力到可以一筆帶過。

第一次感到希望渺茫,是在大三那年的夏天。那是一個酷熱的中午,王嘉賓坐了29個小時的火車回到滄州后,并沒有直接換乘回鄉的小巴車,而是背著行李,汗流浹背地趕到滄州電視臺,想謀個實習的機會。

從午后等到傍晚,姍姍來遲的人力資源部主任——一個40多歲的高大男人只對他說了一句話:“在這實習,要交5000塊錢,你愿意嗎?”

當他邁出電視臺大門時,門口保安的眉眼間也盡是嘲諷。“剛好媽媽打來電話,說在家給我包了餃子,問我怎么還不回去,我一瞬間忍不住掉了眼淚。那么高一個男孩,挺丟人的。”

暑假返校后,王嘉賓帶著滄州電視臺的刺痛,開始了網上求職。2012年9月,正是2013屆畢業生求職的第一波高峰。然而,無論他在“大街網”上如何變化關鍵詞,搜索“記者”、“編輯”、“編導”、“報社”、“電視臺”等,除了網站編輯外,其余結果幾乎為零。

后來,他才從“理論層面”了解到求職“艱難”可以追溯到4年前的報考,甚至更遠。

2013年6月30日,在一個名為“‘他們’如何渡過最難就業季?”的教育沙龍中,國家教育咨詢委員會委員、上海教育科學研究院原院長胡瑞文道出:“我敢說新聞專業的在校生,就可以讓現在所有的新聞記者全部下崗。新聞記者加上播音主持,10年之間崗位增加不到4萬人,可大學新聞系招生人數增加了12倍。這是什么?這是招生的盲目性、專業設置的盲目性。”

學習廣播電視新聞專業的王嘉賓渴望得到一份媒體工作。圖/陳沙沙

“新聞記者加上播音主持,10年之間崗位增加不到4萬人,可大學新聞系招生人數增加了12倍。這是什么?這是招生的盲目性、專業設置的盲目性。”

“3年后,我會離開”

“報考廣電新聞的時候,也沒人跟我說找不到工作啊!讀了個本科,學了這個專業,難道是為了洗碗?”王嘉賓反問道。

他對就業早已沒了“恰同學少年”時的自得,而是透著對社會環境的無奈。除了少數依靠“拼爹”的幸運兒外,“無奈”的感受在大部分二三本應屆畢業生中蔓延。

聶廷廷,學習漢語言文學專業,與王嘉賓同歲、同寢、同分院。

這個看似羸弱的男孩有著一個飽受爭議的理想——做一名鄉村教師。有人心生敬佩支持他,有人擔憂生活勸說他。

“大一就勸,別太不切實際。”王嘉賓屬于后者。他反對的原因,是因為相互之間的了解。聶廷廷是重慶北碚區人,和其他農村家庭的孩子一樣,由外公外婆帶大,爸爸工作不穩定,媽媽在火鍋店幫工……

而輔導員胡明清的支持,則是看到了聶廷廷的變化。她用“思想干凈”來形容這個有些自卑的學生。“大三,廷廷去小學實習,整整一個學期,他精神狀態特別好,臉上帶著一種幸福感。”

2012年12月,在武隆縣教委帶隊的校園招聘會上,聶廷廷在3所提供職位的學校中,選擇了一所最偏遠的小學。

從接到招聘信息,到面試,再到簽約,求職過程在一天半時間內高效完成。他興奮地沒有詳細詢問工資待遇如何、學校偏僻到何種程度,只是在簽下就業協議時,注意到合同中有一條備注:“簽約3年,就職可享事業編制。如果違約,乙方將賠償甲方3萬元人民幣。”

然而,聶廷廷的興奮之情沒有持續到最后。經過5月底的一次親身探訪后,他猶豫了。即使懷有美好的憧憬,構建了充分的心理準備,他在跨入“準社會”時仍然不知所措起來。

那天,聶廷廷早上9時從武隆縣城出發,沿途沒有人跡,只有“過山車”式的盤山公路蜿蜒曲折。下午5時,他才邁進一所沒有操場的小學,隨之映入眼簾的,是低矮的3層教學樓、斑駁的墻壁,還有老舊的課桌椅。

“能看到的就是山頂的幾戶人家,我有些崩潰了。”回憶起當時的情景,聶廷廷還依稀記得在校老師的提醒:“如果下雨了,學校可能會停水停電,沒有手機信號。月工資是一千元,學校沒有教職工宿舍。”

那晚,他被熱情的校長和老師們留下來聚餐。校長說了很多話,有感謝,有希望,還有更多的開解。而聶廷廷什么都沒有說,只是悶頭喝了很多酒。

回到學院后,他陷入糾結之中:如果違約,他將支付3萬元違約金,并心懷歉疚;如果履行承諾,他不知道未來3年將如何度過,也沒有一份穩定的收入幫助父母。

“我曾經想給孩子們帶去走出大山的信念,播種一些種子,但真正身處其中,才發現自己沒有勇氣和信心。”他語氣里充滿檢討的味道,雙手交叉,由于過度用力,前臂的青筋清晰可見。

聶廷廷這種矛盾的情緒很難用言語表達,卻得到了胡明清的理解和尊重,只是為此感到惋惜。6月21日,學校畢業典禮前,聶廷廷做出了決定:“3年中,我會拼盡全力干出教學成績,但是3年后,我要離開那里。鄉村教師的待遇不可能給父母一個保障,以后我要考慮他們了。”

“我一定要留下來”

王嘉賓所在的廣播電視新聞專業共160余名學生,6月底前基本都上交了就業協議書,這意味著“就業”步驟的完成。但他們當中究竟有多少人真正就業,卻是個未知數。“一個公章,室友齊蓋”的現象,更被視為一段談資。

在輔導員下達6月2日為上交就業協議的最后期限后,內蒙古赤峰小伙王建磊和同屋開始密謀怎么“偷”到王嘉賓的公章(創業時所刻公章)。“他平時就放在寢室,我們近水樓臺。” 王建磊說。

6月1日,當他們拿著一模一樣的寫有“某某組委會”的紅色印章上交分院時,老師還打趣地反問:“你們知道公司在哪嗎?在成都還是重慶?”

1989年生人的王延均,卻成為同窗口中的“少數派”。目前,身材瘦高的王延均正在湖南電視臺都市頻道下屬的民生新聞欄目實習。

提到這段從重慶奔赴浙江的求職經歷,王延均仍感慶幸。“每年傳媒類的招聘,就在中傳和浙傳,重慶沒有,我只能自己跑去。我投了十幾份簡歷,剩下的就是等待。”

在久久沒有得到任何回復、幾近絕望時,他接到湖南電視臺都市頻道的電話。“對方說,能不能留下來就看你的實習情況。如果沒有準備好,就直接走人。”

2013年1月4日,王延均冒著大雪趕到了長沙。他形容當時自己有種眩暈感,看著湖南衛視的臺標,他默默對自己說:“我一要留下來。”

之后,他的生活每天充斥著打擊,了解到在學校得到的技能只是皮毛,一切似乎都要從頭學起。

第一天,是瘋狂地給編導老師敲字幕。因為不熟悉軟件和操作要求,他將標點符號打進了字幕文本,臨近播出時才被發現,并受到了嚴厲批評:“怎么會有標點符號?怎么連這個都不懂?”

還有他略帶湖北口音的普通話,每每出境,必然成為觀眾投訴的對象。與此同時,因為所在欄目沒有明確的簽約時間,斷斷續續,同來的8個實習生,只剩下他一個人。

“你能得到的答復就是,當你能夠跟正式記者一樣了,我才可能簽你。有一天沒有達到,都不行。”至今,王延均已經實習5個月了,每個月必須達到26條消息的考核數量,熬出頭就是他的目標。

此后,他還要經歷看片會、總監會,十個人投票過半,才能獲得簽約機會。

王嘉賓沒有王延均般幸運,擠不進一個有前途的“新聞”單位。在生存與生活的夾縫中,他用行動表明了自己“妥協”的態度。

2013年春節過后,王嘉賓開始向各行業密集投放簡歷,先后參加了三家銀行的筆試,報考了一次公務員。最受挫的一次,是參加北京某地產公司的面試。在985、211畢業生匯聚的現場,他真真切切地感受到了“學歷”的差距。

最終,他選擇用自主創業的方式擺脫“未就業”的尷尬。

“一個男孩總不能閑著。你一回老家,村里就都知道了,從東頭到西頭。到時各種傳言就出來了,什么上學無用啊,新時代的農民啊……”

對于兒子的創業,王嘉賓的母親難掩失望。電話中,靠著種地和務工支持兒子讀書的她再次對兒子說:“還是找個正規工作才有盼頭,學才沒白上。”