從中日拒絕表現看中日文化差異

林穎琦

摘要:在日常生活中,很多事情我們都需要互相請求幫忙。同時,由于各種原因而拒絕對方的請求或者被對方拒絕的情況也很多。這時的拒絕方式對于和對方今后的關系,生活和工作等方面都有很大的影響。而由于中日文化的差異,中文的拒絕現與日文的拒絕表現也會有所不同。

關鍵詞:請求中日文化差異中日拒絕表現

為了保持良好的人際關系,了解和掌握正確的拒絕表達方式顯得尤為重要。中國人因為受到傳統的“面子文化”的影響,在拒絕時都盡量避免傷害對方的面子。而日本人則受“以心傳心”這種心理文化的影響,在拒絕時都表現得很照顧對方。

文化和心里意識的不同在日常交流中很容易引起誤解,因此我們在跟外國人交際時,必須注意拒絕對方請求的措辭。如果不能理解日本人的言語心理,在日語的學習中就不能理解其表達方式,也不能順利地跟日本人交往。所以,我們要對日語的“拒絕表現”進行分析和研究。

一、先行研究

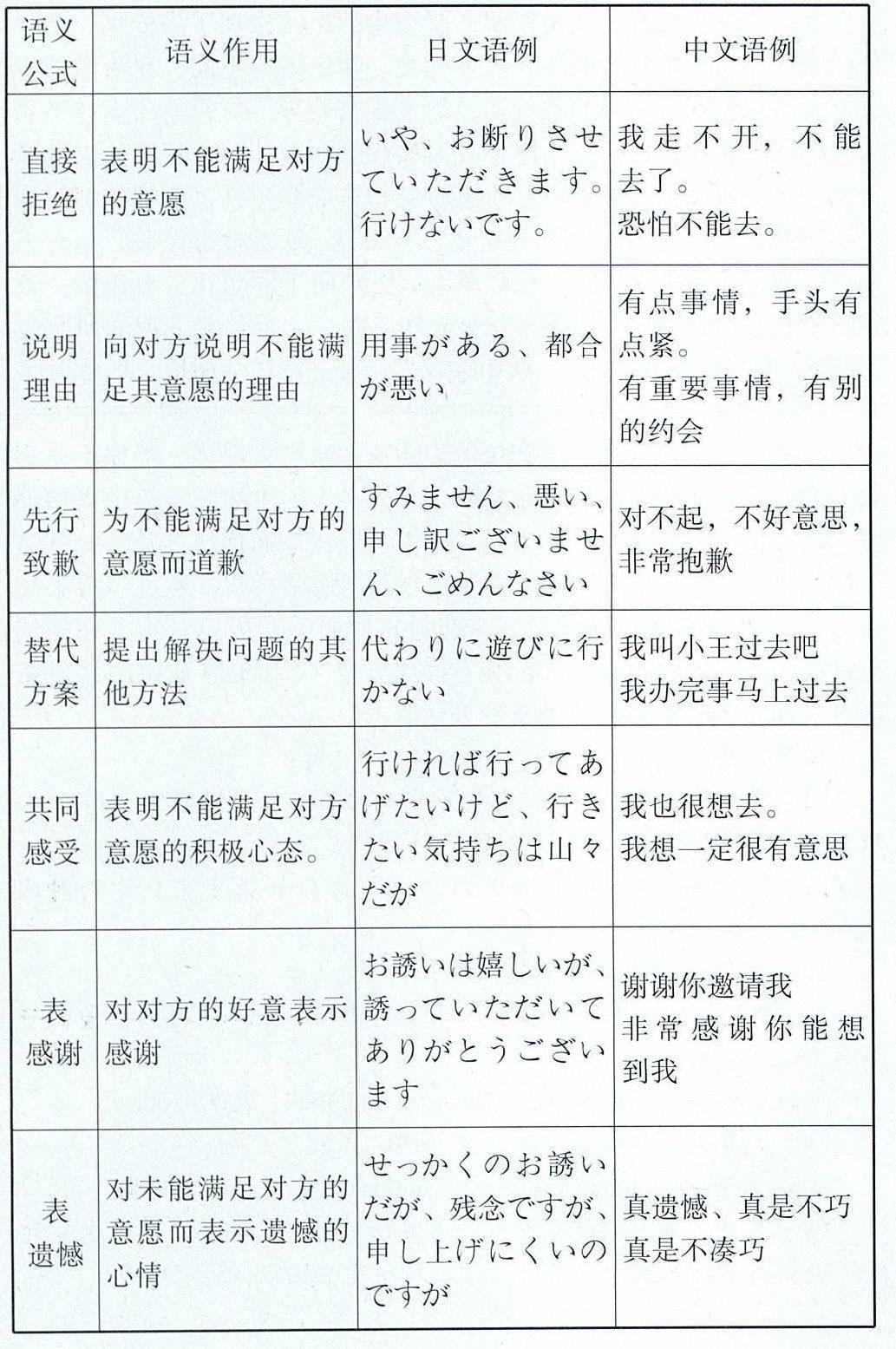

文鐘蓮把84名日語母語者和77名漢語母語者作為考察對象,進行了問卷調查。根據文氏的研究,日文有14個語義公式,而中文則有16個語義公式。具體內容如下(表1)。

二、拒絕表現差異的社會文化要因

語言表達因國家和文化的不同而有所不同。各國的語言是由各國特定的文化形成的,所以也會受到那些特定文化的影響。因此,不同的文化會產生不同的語言表達。同時,不同的語言里也會體現出不同的社會文化。綜上所述,因為中國和日本的文化存在差異,所以在拒絕的時候,中國人和日本人的語言表達也會有差異。

眾所周知,中國人是很重視“面子”的一個民族。這個“面子文化”是從中國儒學中稱為“禮”的一種美德而形成的。中國從古代開始就認為“禮”是社會政治的規范和倫理道德的規范。“禮”作為維持一切關系的基本紐帶,決定著每個人的社會地位和社會價值。根據這個“禮文化”,個人的言行若與個人的社會地位和社會價值相一致,就會被認為有面子。相反則被認為是沒有面子。與此同時,個人的社會價值若受到認同,則認為他人給與面子;相反則認為他人不給與面子。簡而言之,和他人交際時的面子是由他人來決定的。維護他人的面子就等于維護自己的面子。在交際中,要達到這個目的的最好方法不外乎是使用禮貌的言語。因此,中國人在拒絕的時候,很多時候都會使用“替代方案”等積極的表達方式來結束對話,得以不傷害雙方的面子,維持良好的人際關系。

日本也有“面子”之說。因此,在拒絕時也會使用“替代方案”等積極的表達方式來結束對話。但是,日本人的對話心理卻被認為是受到日本文化的影響所得出的結果。特別是日本人的拒絕表現中滲透著“以心傳心”的這種心理文化。“以心傳心”這個詞原本是佛教用語,有著“在禪宗里,把無法用言語來表達的佛法精髓于無言中傳授給弟子”的意思。根據三省堂《大辭林》的解釋,“以心傳心“是指心中所想的事情,哪怕不通過語言也能互相明白的意思。日本是一個島國,過去并沒有受到不同文化的外來民族所統治,人們長期生活在國籍、人種、宗教、語言和生活方式等都非常相似的社會里。他們對于自然、社會和文化的認識都是相似的。正因為對于這些事情都能互相理解,所以大家的道德標準、傳統規則也是比較容易一致的。在這么一個單一民族所構成的社會團體中,單純的交流是絕對不會存在很大的困難的。以言語作為媒介,不強調自我,通過”以心傳心“,用含糊而謙虛的表達方式來維持人際關系。這正是日本人在相互交往中所追求的效果。在這個”以心傳心“的文化之下,日本人在拒絕的時候,會顧慮到他人,比起用“替代方案”,會更多地使用“說明理由”和“先行致歉”等消極的表達方式。

三、結論

本文把文鐘蓮的語義公式作為先行研究,對中日的拒絕表現進行對比和分析。

中國人因為受到傳統的面子文化影響,所以在拒絕的時候,很多時候會使用“替代方案”等積極的表達方式來結束對話,得以不傷害雙方的面子,維持良好的人際關系。而日本人的生活和言語中則滲透著“以心傳心”的文化。日本是一個由單一民族而構成的社會,在這個社會團體里,日本人以言語作為媒介,不強調自我,通過“以心傳心”,以含糊而謙虛的表達方式來維持人際關系。所以日本人在拒絕的時候,會顧慮到他人,比起用“替代方案”,會更多地使用“說明理由”和“先行致歉”等消極的表達方式。

參考文獻:

[1] 文鐘蓮.斷り表現における中日両言語の対照研究[J].人間文化論叢,2004,7:123-132.

[2] 蕭麗艷.“面子”在中國“禮”文化和西方文化中的對比[DB/OL]

http://www.ilib.cn,2004/2008

[3] ユーアンドユーインターナショナル. 飲茶的時間:愛面子[DB/OL]http://www2.ocn.ne.jp/~euandyu/top.html,2000/2008

[4]川俁晶.以心伝心の必然[DB/OL]

http://www.autumn.org/nihon/isindensin.html.2002/2008.

[5]王靜.漢日拒絕策略理論與實證對比研究——以“請求-拒絕”會話結構為研究中心.日語學習與研究,2012,5:71-77.