學科競賽在卓越工程師創新人才培養中的應用探索

葉巖明 余日泰

摘 要: 創新人才培養是卓越工程師計劃的主要內容之一,學科競賽是創新能力培養的關鍵環節。為了更好地實現卓越工程師培養目標,提出了基于學科競賽的創新人才培養模式。實踐結果表明,該模式能夠有效培養企業所需要的創新應用人才,效果明顯。

關鍵詞: 學科競賽; 卓越工程師; 創新人才; 人才培養模式

中圖分類號:G420 文獻標志碼:A 文章編號:1006-8228(2013)08-71-03

0 引言

上個世紀九十年代以來,很多西方國家發起了大規模的教育改革,倡導學生應該適應知識型的快速變化社會[1-3]。從2000年開始,香港大學著手進行了以基于項目的學習(Project-based Learning)為關鍵教學革新的教學改革,取得了良好的效果[4]。PBL是一種以學生為中心的方法,能夠提升學生的學科知識,同時增長學生解決問題的一般能力、批判思維、協作技能及溝通能力。目前PBL方法已成為全世界范圍內研究和應用最多的教學方法之一[5]。

計算機和軟件行業是近幾十年來發展最為迅速的行業。上個世紀,以求伯君為代表的中國第一代程序員帶給業內諸多驚喜,以“一己之力”撐起一個公司的運作的案例層出不窮,“知識英雄”的稱謂也被廣泛加冕于這批軟件工程師。但是,隨著計算機和軟件解決問題的能力不斷快速加強,相關的技術體系越來越龐大,各種信息化系統和專業軟件也日益趨于復雜化,在這樣的背景下,上個世紀九十年代開始,信息領域的“個人英雄”時代自然終結,現在的軟件行業一定是團隊化、協作化甚至是國際化的。

軟件工程專業就是要培養學生的軟件開發能力,同時讓學生了解和掌握軟件行業特征和氛圍。相比其他學科而言,軟件工程是創新性、實踐性和協作性很強的一門學科,而且是技術體系發展最為快速的學科。因此多年來我們一直致力于在教學上突出案例驅動的實踐教學的作用,首先引進了部分具有企業背景的教師,并與微軟等大公司合作培養了一批三師(講師+工程師+職業師)型教師;其次,我們在課程體系上加大課程實踐內容的比例,對于技術類主干課程,實踐內容和理論部分的比例不低于1:1;第三,整理實踐案例庫,以工程案例驅動學生的自我學習能力和批判思考能力。幾年的實踐結果表明,這種方式對學生的培養起到了非常積極的作用,專業就業率和就業質量一直呈上升趨勢。但近年來,我們在實踐中也發現了一些問題。第一,案例的更新跟不上學科相關技術體系的發展,很多案例在運行幾年后已不能體現技術和業界的現狀,因此對學生的吸引力也逐漸開始下降;第二,學生會從高年級獲取課程案例的解決方案甚至是源代碼進行修改,而教師一般難以完全辨別,這在很大程度上影響學生創新能力的培養;第三,案例教學相對來說還是一種半封閉式的教育體系,因此在新的解決思路、業內前沿等關乎創新能力培養方面缺乏相應的機制。在這樣的背景下,我們開始嘗試PBL教學模式改革,并在2011年獲得軟件工程卓越工程師計劃資助的基礎上,積極探索以學科競賽和深度校企合作為主導的創新人才培養模式。本文就將這方面的經驗進行分析和論述。

1 學科競賽和卓越工程師計劃

大學生學科競賽有著常規教學不可及的特殊的創新教育功能,對培養學生創新能力,優化人才培養過程,提高教學質量,具有獨特的和不可替代的作用[6]。早在2007年,《教育部 財政部關于實施高等學校本科教學質量與教學改革工程的意見》(教高[2007]l號)文件在“實踐教學與人才培養模式改革創新”部分就明確提出:繼續開展大學生競賽活動,重點資助在全國具有較大影響和廣泛參與面的大學生競賽活動,激發大學生的興趣和潛能,培養大學生的團隊協作意識和創新精神[7]。

近年來,省教育廳和各個高校都積極組織和參與各類大學生學科競賽活動和科技創新活動。目前,相當一部分學科競賽和大學生科技創新項目已經成為各大高校展現實力的平臺,甚至有些競賽剛剛推出第一屆便引起了省內幾乎所有相關高校參與角逐。

教育部“卓越工程師教育培養計劃”是貫徹執行《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》和《國家中長期人才發展規劃綱要(2010-2020年)》而提出的高等教育重大改革項目。“卓越工程師計劃”主要以社會需求為導向,以工程實際為背景,以工程技術為主線,通過高校和行業企業的密切合作,著力提升學生的工程素質,強化學生的工程實踐能力、工程設計能力與工程創新能力的培養,對高等教育面向社會需求培養人才,調整人才培養結構,提高人才培養質量,推動教育教學改革,增強畢業生就業能力都具有十分重要的引導作用[8]。

由此可見,卓越工程師計劃的主要內容之一是校企合作和工程創新能力的培養;而學科競賽的主要功能和目標便是培養大學生的創新精神。兩者具有天然的結合點。因此,高校如何利用自身的資源優勢,鼓勵學生的科技創新熱情,并與企業共建深度合作平臺,以競賽為契機開展創新實踐活動、以競賽來檢驗創新實踐教學效果,是當前教學改革和開展卓越工程師計劃的主要內容之一。

2 校企深度合作助推學科競賽

校企合作是國家教育改革的重要內容。校企合作的形式包括:共建實驗室、實驗中心,共建實習(實訓)中心、實習基地、共建師資隊伍、共建校企產學研聯合體等[9]。目前的校企合作絕大部分還是停留在資源共享(例如共建實驗室等)、人才輸出(例如實習基地等)和產學研三個方面。在對本科生的培養,尤其是創新能力的培養方面,現有的模式作用有限。例如資源共享一般來說都是共建專業型的實驗室,而絕大多數本科生難以進入專業型的實驗室進行長時間的學習;人才輸出一般都是在最后一年,也很難對本科階段的整體創新能力培養起到作用;而產學研主要針對的是教師和研究生,對本科生的輻射十分薄弱。因此,在長期的摸索中,我們提出針對本科生的“從把人才送到企業去轉變到把企業引進學校來”的校企深度合作戰略。這種引進不是單純的掛塊牌子,而是要實實在在地將企業的真實項目引進來,將企業對人才的需求引進來,將企業的一線工程師引進來。既然我們的本科畢業生能夠進入企業承擔項目開發等工作,那么為何不讓合作企業早點進入學校為企業量身打造適合自己的人才?學科競賽為這種校企深度合作架起了橋梁。

近年來的軟件和計算機方向的學科競賽逐漸轉向開放式形式,而且越來越關注學科前沿、創新點和商業考量,而這些都是企業最關注的。因此,我們可以結合企業實際,針對某一競賽題目,由指導教師和企業工程師協助講解目前行業背景和企業實踐過程,并啟發學生提煉出題目關注的熱點和難點問題,然后讓學生高效有針對性地進行國內外相關技術調研,并根據調研情況制定解決方案,最后以精簡的企業項目開發模式進行開發和實施。學校和企業及學生三方可根據相關協議明確最終成果的歸屬形式,學生的就業方式和其他涉及多方利益的相關內容。

3 基于學科競賽的創新能力培養模式

以上我們主要論述了校企深度合作助推學科競賽的內容,這部分我們重點就學科競賽對學生創新能力培養方面的探索作一總結。

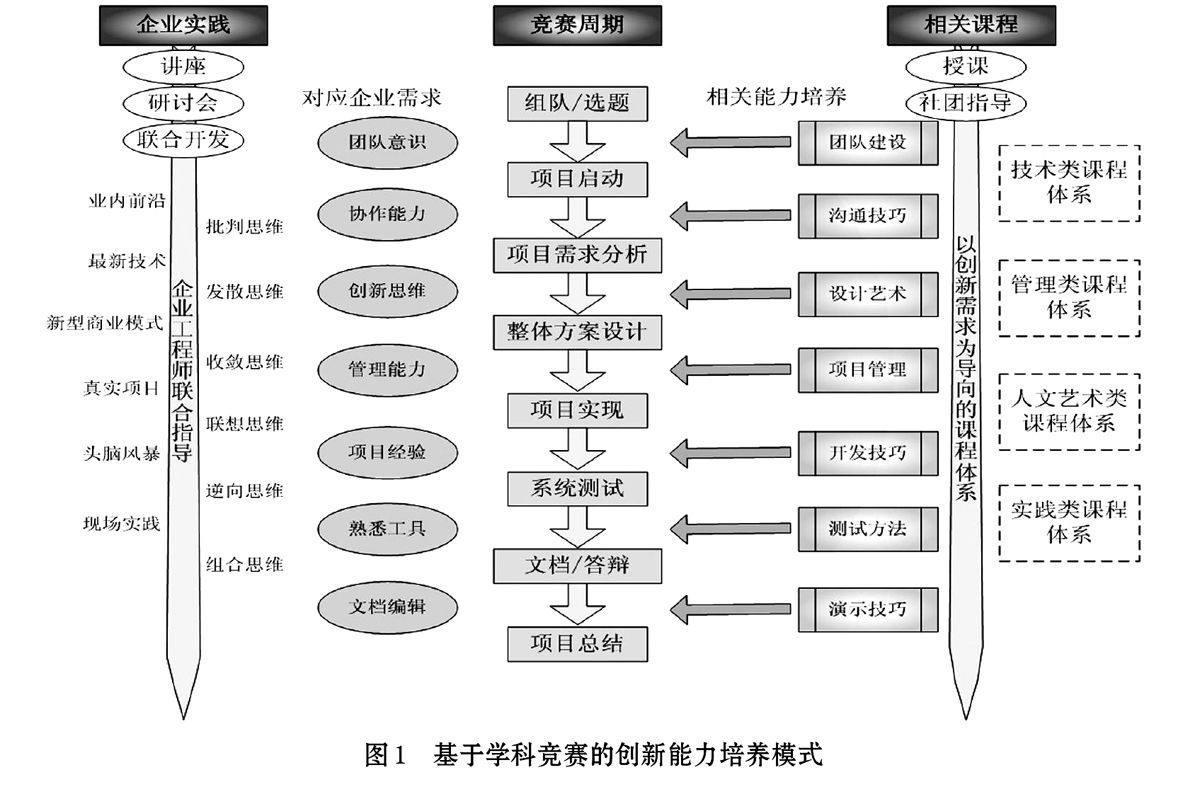

我們進行的基于學科競賽的創新能力培養模式基本分為三大塊:相關課程、企業實踐和競賽周期,如圖1所示。軟件工程專業相關的學科競賽和科技項目有:ACM大學生程序設計競賽、大學生服務外包創新應用大賽、大學生多媒體競賽、大學生電子商務競賽、挑戰杯、新苗計劃、大學生創新創業計劃等。首先,我們按照本科生年級的不同,引導學生參與不同的競賽或項目;其次,在課程體系上我們有針對性地開設技術類課程、人文藝術類課程等四大體系,并注重理論授課、實踐授課和社團指導的結合,突出團隊建設、溝通技巧、設計藝術、項目管理、開發技巧、測試方法、演示技巧等方面的內容;第三,積極引進企業工程師來學校開展業內前沿、最新技術和商業模式等方面的講座或研討會,拓展學生的知識面,并引導學生發揮批判思維、發散思維、收斂思維、聯想思維、逆向思維、組合思維,思考“為什么?怎么做?有無替代方案?是否可改進?”等問題;第四,積極引入企業真實項目,由企業工程師、教師和學生一起進行聯合開發,在此過程中鍛煉學生的綜合能力;第五,大部分競賽周期可劃分為:組隊/選題、項目啟動、項目需求分析、整體方案設計、項目實現、系統測試、文檔/答辯、項目總結等環節。不同的環節對應不同的企業需求能夠鍛煉學生不同方面的能力,最后,用競賽的結果來檢驗教學改革的成敗,并不斷反饋促進教學改革的深化。

在過去的一年里,作者在這種模式下已先后組織指導學生獲得省服務外包競賽一等獎、國家服務外包競賽三等獎、省新苗計劃、校大學生創新創業計劃、校電子商務競賽二等獎等多項競賽獎勵和科技項目,并指導本科生發表論文4篇。同時,積極聯系企業與學院的深度合作,已與企業合作完成兩個項目的研究開發。經過該模式培養的學生在就業率方面近兩年一直保持100%,就業質量在學院當年畢業學生中排列前30%。事實證明,本文提出的創新人才培養模式效果明顯,深受學生的歡迎,同時對企業和學院的科研積累也具有十分重要的作用,因此能達到“三贏”的局面。

4 結束語

本文根據卓越工程師的培養要求,提出了基于學科競賽的創新人才培養模式,目前的應用效果明顯。學科競賽不僅僅是檢驗教學效果的試金石,更是聯系企業、學校和學生三方的重要橋梁。以學科競賽為載體,培養復合卓越工程師標準的創新人才,為企業和社會打造“即招即用”的人力資源池是所有卓越工程師計劃高校目前和今后的一項重要工作,因此本文提出的模式具有較好的發展空間。目前,該培養模式僅在軟件工程專業試運行,并沒有覆蓋到大多數工科專業。專業化、精細化是該模式在今后推廣應用中亟待解決的問題。

參考文獻:

[1] Fullan M., & Hargreaves, A. What's worth fighting for in your school (2nd ed.). New York: Teacher College Press,1997.

[2] Fullan, M. The return of large-scale reform. Journal of Educational Change,2000.1:5-28

[3] Kim, J. W. (2004). Education reform policies and classroom teaching in South Korea. International Studies in Sociology of Education,2004.14:125-145

[4] Education Commission. Learning for life, learning through life:Reform proposal for the education system in Hong Kong. Hong Kong: Government Printer,2000.

[5] Bell, S. Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. The Clearing House,2010.83(2):39-43

[6] 王曉勇,俞松坤.以學科競賽引領創新人才培養[J].中國大學教學,2007.12:59-61

[7] 教育部,財政部.教育部財政部關于實施高等學校本科教學質量與教學改革二程的意見[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1623/201001/xxgk_79761.html.

[8] 中華人民共和國教育部.關于實施卓越工程師教育培養計劃的若干意見[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6342/201102/xxgk_115066.html.

[9] 徐輝,郁漢琪,朱軍等.校企合作共建的安踐與探究[J].實驗室研究與探索,2009.28(12):187-190