微公益傳播策略分析

楊偉龍 何康杰

【摘 要】2011年至今微公益得到了很好的發展,截至今年4月8日晚七點,僅在新浪微公益平臺上,就有公益項目2765個(包括已結束的),170多萬人參與其中。本文以免費午餐為例,探討在web2.0時代,民間微公益的傳播策略,并提出其不足與改進措施。

【關鍵詞】公益活動 微公益 傳播策略

微公益是在新媒體發展和官辦慈善事業遭質疑的環境下崛起的,新媒體為其提供了產生和發展的土壤,官方慈善的式微則為其提供了契機,因此如免費午餐、大愛清塵、隨手拍等公益項目在2011和2012年如雨后春筍般不斷涌現。

何為微公益?如今并沒有權威的界定,但普遍認為其包含以下幾個特征:(1)民間自發的援助行為,從發起者到參與者都是草根民眾,是謂參與者“微”;(2)主要以社交媒體特別是微博為傳播渠道和信息平臺,是謂傳播渠道“微”;(3)微公益不設門檻,強調人人皆可參與的理念,將點滴愛心匯聚成強大的公益力量,是謂參與活動的內容“微”;(4)活動的達成目標和預期效果明確具體,援助的對象和內容針對性較強,是謂活動的目標“微”。

到目前為止,微公益行為主要有兩種:一是捐贈救濟類,如免費午餐,大愛清塵;二是志愿服務類,如隨手拍,寶貝回家。時效上也有兩種:一種是長期項目,免費午餐即屬于這種;一種是突發情況即時性救助,如鉛筆換校舍,這類微公益以事件的發生或被關注為起點,以事件的解決為終點。本文以免費午餐為例分析微公益的傳播策略。

一、免費午餐的傳播策略

在諸多微公益項目中,免費午餐較為典型,該項目由鄧飛等500多名記者和國內數十家媒體聯合中國社會福利基金會發起,“為了讓孩子‘吃好飯”,倡議每天捐贈3元為貧困地區學童提供免費午餐。項目于2011年4月2日啟動,2012年10月12日獲民政部批準,成為中國社會福利基金會法定分支機構,10月26日,國務院決定由中央財政撥160億試點,每生每天補助3元改善營養。免費午餐取得這樣的成果,與其良好的傳播策略是分不開的。

1、目標群體明確

免費午餐關注的群體是孩子,孩子在中國是一個特殊的群體,容易引發關注,具有傳播上的優勢。

2、名人、意見領袖的參與

項目發起人鄧飛是著名記者,在微博上有大批粉絲,他通過撰寫和轉發免費午餐的微博,起到了很好的傳播作用,同時,作為意見領袖,鄧飛有著較高的可信度,在傳播中處于主導地位。而鄧飛的微博通過其名人如馬伊俐、薛蠻子等的關注和轉發,達到了核裂變式的傳播。

3、微博傳播與營銷

免費午餐除利用名人進行微博傳播和營銷外,還有其他值得借鑒的方式。

微拍賣:微拍賣是種很好的營銷手段,既能傳播微公益又能籌措資金。微公益開始時拍賣一些高端的東西,后來隨著發展,拍賣沒有限制,很多網友也參與拍賣或助拍,并將拍賣款捐給免費午餐項目。

微訪談:與傳統訪談不同,所有問題都來自于網友,且由訪談嘉賓直接回答,嘉賓與網友零距離交流。2012年4月鄧飛在新浪微博微訪談與廣大博友互動,就免費午餐的問題一一解答,接受公眾的監督,獲得了良好的效果。

事件營銷:2011年4月14日,廣州劉嶸發出第一條支持免費午餐的微博,表明“此微博轉發一次,我就捐出九塊錢”。此舉迅速得到廣大網友響應,4小時內被轉發7000多次,最終被轉發十萬次,共募捐90萬元。據估計,此次事件微博覆蓋粉絲上千萬,十萬用戶參與其中,不僅引起網友熱議,還引起數十家媒體爭相報道。話題顯著性、全民參與性等特點讓這次事件營銷取得了巨大的社會效應。

4、傳統媒體跟蹤報道

在免費午餐活動中,傳統媒體進行了持續的報道,被鄧飛認為是“活動的大血管”①,傳統媒體具有權威性,免費午餐借助傳統媒體的報道,使項目更具說服力,提升了“免費午餐”的美譽度和可信度。在項目啟動后四個月內,傳統媒體對免費午餐的報道數量達到72篇,報道內容涉及主張說明(過程說明)、過程報道(現場、實施)、倡導宣傳(感激、參與、成功快樂感受)等。傳統媒體的持續報道對免費午餐項目推廣起到了重要作用。

5、開創電商合作

免費午餐在淘寶商城開設的網絡義捐、義賣的淘寶公益店很有啟發性,通過義賣義捐的形式獲得資金,其商品包括3元免費午餐、明星物品拍賣和“免費午餐”愛心紀念品。淘寶公益店充分利用了電子商務平臺,不僅使募捐程序便利化,而且使飽受詬病的資金流向環節得以透明化,公開化,贏得了公眾的信任與支持。這種創新的合作模式為免費午餐的運行與傳播提供了新思路。

6、提高宣傳力度

免費午餐的宣傳主要以微博為陣地,同時免費午餐開辦有官方網站,用以整理和公布免費午餐的信息、活動及動態,也可以查詢善款、在線捐贈等。另外,免費午餐提供獨立的第三方信息披露平臺,公布收支情況,受助學校等信息,保證了項目的公開透明。

二、微公益的傳播策略

公眾在面對微公益的訴求信息時,參與能力并不是影響個體實際行為的決定因素,個體的行為意愿才是影響行為的主要因素,因此有效的傳播顯得至關重要。②進入2013年后,微公益逐漸沉寂,這與微博信息保存時間短和受眾的審美疲勞有關,然而雖然免費午餐不可復制,但我們卻可以總結出可行的傳播策略,為其他的微公益提供借鑒。

1、形成品牌效應

微公益活動也需要品牌,品牌可以增加信任度,提高人們的捐贈意愿和積極性,微公益的品牌可以從四個方面構建:一是意見領袖的名人效應,二是簡單易記的名字,三是與官方的合作,四是公開透明的募捐與后期管理。

2、形成縱向的宣傳和運作平臺

微公益壯大于微博平臺,但微博僅是其宣傳平臺之一,微博信息的碎片化和短期性決定了其不能完整長效地傳遞信息,因此形成縱向的宣傳和運作平臺是必要的。筆者認為,縱向平臺,前線的是微博,微博速度快,可用以即時發布信息;中堅力量是博客,博客能夠圖文視頻并貌地展示內容,是詳細展現微公益內容的有效平臺;而整個平臺的后盾是官方網站,官方網站是代表該公益的窗口,用來整合信息,發布權威性內容,包括捐款和使用情況等,一方面傳播微公益信息,另一方面也便于接受公眾的監督。

3、形成完善的傳播營銷機制

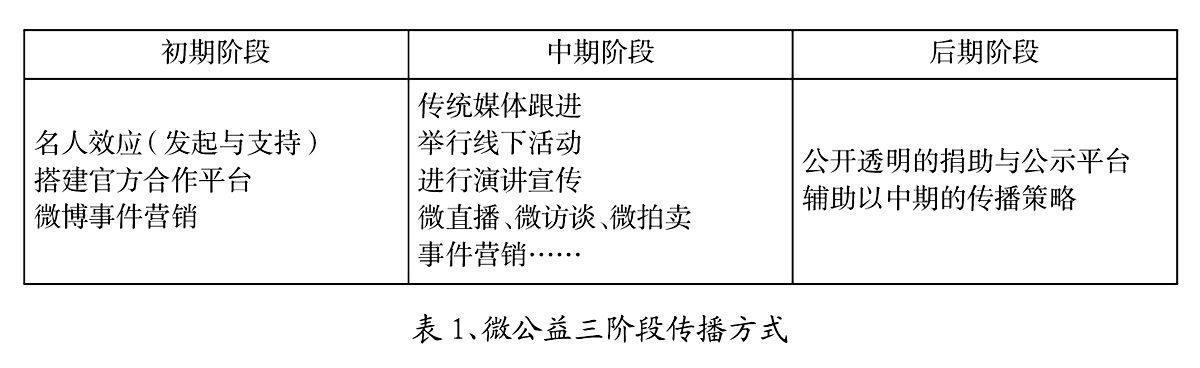

微公益要想取得效果,合理有效的傳播和營銷必不可少,免費午餐便是利用了這些手段,因此取得了很好的知名度和影響力。筆者認為,在傳播和營銷中,可以按以下策略進行(表1)。

傳播初期,因為知名度問題,所以需要做好兩方面工作:一是與官方機構合作,為自己正名,取得募捐的合法性;二是借助名人或意見領袖的力量,提高知名度,期間可以進行少量新媒體營銷,此階段以提高公眾的關注度為主。中期是傳播的主要階段,主要是建立權威性和影響力,擴大影響范圍,宣傳要新媒體和傳統媒體相結合,線上與線下可同時進行,這一階段的傳播需要多樣化,微直播、微訪談、微拍賣和事件營銷等皆可適時使用。而當微公益進入穩定階段后,需要做好的是公開和透明,同時進行正規的運營,讓其能夠持續穩定地發展。

4、建立答謝機制

雖然做公益出于善心,不求回報,但適當的感謝會提高捐助人的積極性和成就感,促成其進一步的捐贈行為,微公益可以設立捐贈人資料庫,將收到捐款和捐款使用情況及時地發給捐贈人,同時在年節時發送祝福短信,這樣既能增加與捐助者的粘度,又能提高項目的美譽度,但要做好聯系人信息的保密工作,防止信息泄漏。

三、微公益傳播困境及解決之道

進入2013年,我們可以明顯感到微公益已不如去年紅火,這一方面與微博的式微有關系,微博上信息的泛濫與煽情影響了受眾的體驗,造成審美疲勞;另一方面是微公益的泛濫,人們關注和支持微公益的邊際效應遞減,關注減少不可避免。

另外隨著微公益的增多和發展,弊病也不斷暴露,很多微公益項目單純利用網絡,缺乏機構規范管理,走一步看一步,這樣的微公益難以走遠。當慈善項目達到一定規模后,要將公益項目制度化,這樣才會具有持續性,即使最初的發起者和管理者退出,慈善項目也能繼續運作。

面對微公益傳播上的不足,該如何解決呢?微公益信息的傳播效果實際上就是該信息的傳播對于個體參與活動意愿的調動程度。這其中主要運用的是社會動員理論,它是指人們在某些經常持久的社會因素的影響下,其態度、價值觀和期望值變化發展的過程。

然而這種動員并非每次都有效果,而且動員在時效上也不是長久的,一般來說,動員要起效果一是動員者的可信度,二是動員者的吸引力。因此由名人發起的動員一般的傳播效果比較好,然而利用名人并不是長久之計,對于為微公益來說,要建立起可信度,要做好三方面的工作:

1、建立公開透明的微公益運行機制

傳統官方的公益項目頻頻遭到質疑就是因其透明度不夠,微公益項目在網絡平臺上必須公開、透明,善款流向清晰了然,項目落實負責到位,公益效果及時反饋,這是增加可信度的基礎;

2、建立權威的微公益平臺

權威的微公益平臺一方面可以對微公益項目進行審核,提高準入門檻,提高可信度;另一方面可以有效地整合資源,避免重復浪費,提高募捐資金的利用率,當然,這樣的平臺最好由官方搭建,在運作上則堅持微公益的原則;

3、提高公益成果轉化率

雖然微公益可人人參與,但個體草根的力量畢竟有限,因此,微公益能得到政府部門的支持是最好的出路,這也是微公益需要努力的方向。

參考文獻

①徐艷紅,《微博可以更好地改變中國未來》[J].《人民論壇》,2011(21)

②劉績宏,《利他網絡與社交網絡的擬合——關于微公益信息傳播效果的改進》[J].《新聞界》,2011(8)

(作者:暨南大學新聞與傳播學院2012級研究生)

責編:姚少寶