德彪西《被遺忘的抒情曲》鋼琴伴奏的寫作思維

王 晨

(沈陽音樂學院 聲樂系,遼寧沈陽 110004)

德彪西《被遺忘的抒情曲》鋼琴伴奏的寫作思維

王 晨

(沈陽音樂學院 聲樂系,遼寧沈陽 110004)

聲樂套曲《被遺忘的抒情曲》是德彪西早期創作的代表作品,鋼琴伴奏部分更是集印象主義音樂特征的優秀之作。本文從作品的鋼琴伴奏的寫作思維出發,探尋德彪西如何掙脫傳統的創作思維,進而繼承印象派繪畫、象征之一的思維精華,并將器樂性的思維發揮在鋼琴伴奏上,以期引發聲樂鋼伴奏者對藝術歌曲的鋼琴伴奏除了純技術理論外,更深層次的對作品寫作思維的思考。

《被遺忘的抒情曲》;鋼琴伴奏;思維;印象主義音樂;器樂性

德彪西一生共創作了百余首藝術歌曲,其中他早期創作的《被遺忘的抒情曲》是公認的優秀作品之一。

套曲《被遺忘的抒情曲》是根據詩人魏爾倫的《無言的浪漫曲》一詩中精心挑選其中的六首,并于1888年創作成為藝術歌曲,這六首分別是《憧憬》《心中淚》《樹影》《木馬》《綠》和《猶豫》。在鋼琴伴奏部分,德彪西掙脫了浪漫主義的傳統性思維,受到印象主義、象征主義的影響,并將器樂性的思維融入到了鋼琴伴奏的寫作當中[1]①于潤洋《現代西方音樂哲學導論》中對思維含義的解釋:“其一是人腦人腦對現實世界能動的、概括的、間接的反映過程。其二就是指意識、精神,與“存在”相對。音樂思維并不是什么完全獨特的思維,而是表現在音樂這個特殊領域中的人類的統一思維”。。

一、掙脫傳統思維

《被遺忘的抒情曲》在鋼琴伴奏的部分體現出了他力圖掙脫浪漫主義的傳統性思維的風格。在后來,隨著他創作的逐漸成熟而正式明確了對19世紀已過鼎盛時期的浪漫主義的思維進行不懈的、堅定的對抗,終于在創作上尋求到了一條新路。

(一)“天緣”

19世紀末葉至20世紀初,歐洲進入了“自由”資本主義向帝國主義過渡的社會大變革時代。多次的血腥般革命導致了動蕩的時局,一定程度上刺激了音樂等藝術的發展。在文化方面,20世紀初藝術家們紛紛追求極度的自由,個性的思維開始風行。在這樣全球社會大背景下成長的德彪西,潛移默化地形成了打破舊事物常規的習慣,其中他對音樂的創作逐漸從傳統的思維掙脫開來。在德彪西《被遺忘的抒情曲》中,如從作品的曲式上來看,是德彪西對傳統進行“承上啟下”的一個很好的過渡表現,具體六首作品的簡單曲式結構見下表:

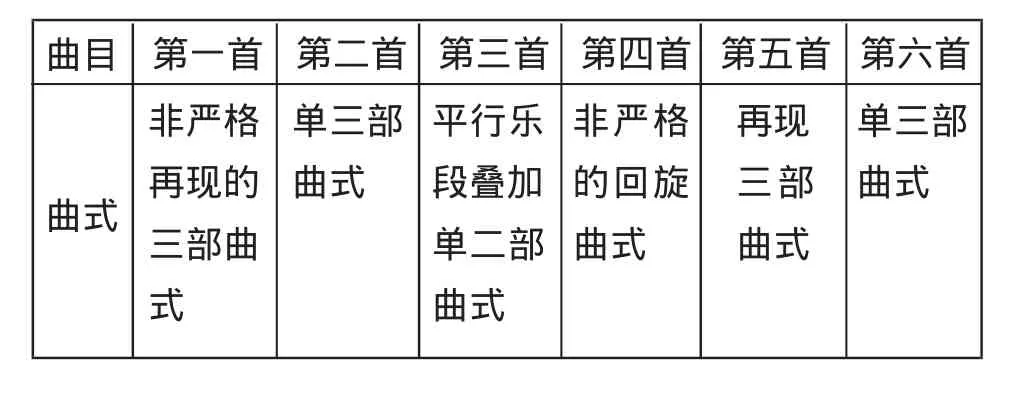

曲目 第一首 第二首 第三首 第四首 第五首 第六首曲式非嚴格再現的三部曲式單三部曲式平行樂段疊加單二部曲式非嚴格的回旋曲式再現三部曲式單三部曲式

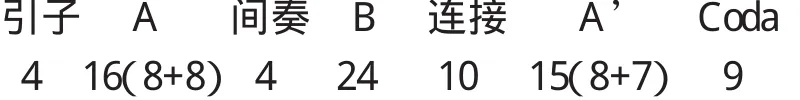

由上表可知,在這六首歌曲中,德彪西試圖掙脫傳統性的曲式,在總體結構上總雖有傳統作曲的痕跡,如使用單三部、再現單三部、回旋曲等形式,但仔細分析,不能看出他在竭力創新并希望從作品的曲式結構上有所突破。雖然結構上大多以三部為主,但基本上不是十分嚴謹的結構,如第二首《心中淚》,并不是簡單的三部曲式,其曲式結構如下:

對于第三部分也可以用C來表示,因為這一部分正是德彪西獨具匠心的設計所在。從音樂的材料出發,這里他用A段和B段的材料重新拼裝而成的第三部分,使得簡單的單三部曲式又混雜了回旋的曲式味道,這就是德彪西創新的思維。也就是說德彪西在作品構架即曲式上的設計更靈活,他不用嚴格邏輯的結構來統一全曲或是表達完整的樂思,大膽地打破常規,卻也還未完全摒棄傳統的思維。

(二)“地緣”

“法國”這兩個字眼對德彪西的影響非常大,不僅是國家的代名詞,更是地域性對于他創作思維的深深烙印。在他之前,法國以弗蘭克和圣—桑斯為代表的作曲家們創立了“民族音樂系會”,旨在強調發揚法國的古典音樂的傳統。另外被稱為德彪西先驅的作曲家夏布里埃,在創作上十分注重對“法國式”音樂語言的運用,他也是一位不違背傳統創作習慣,同時又力圖展示自己個性的作曲家。可以說,這一時期法國的作曲家們在對振興法國音樂這一目標上做出的努力和貢獻對德彪西產生了一定的地域性影響。

除了同一片土地的民族榮譽感的前輩作曲家音樂創作的影響外,一場普法戰爭的失敗,使得10歲的德彪西在戰亂中親眼目睹了炮火的殘酷和戰爭的代價,他的父親在戰爭失敗后更是遭遇了4年的牢獄之災,導致幼小的德彪西對德國音樂的“深惡痛絕”,這是他音樂創新思維的動力。翻開他的《論法國音樂》的序文,赫然印著他對法國音樂的強烈的自豪感:“即將來臨的勝利會使我們的藝術家意識到法國血統的純凈高本質。我們必須重新征服這整個文化的疆界……”[2]

德彪西追求的新的寫作思維完全帶有法國音樂的高貴“血統”,排斥傳統思維所認定的以德國為中心的鋼琴音樂,運用創新的思維模式,即“法國式”創作思維來完成套曲的鋼琴伴奏寫作。

(三)“人緣”

11歲就進入巴黎音樂學院進行深造的德彪西可以算是專業的“科班出身”。在當時法國的音樂教育大環境中,流行、普遍的風氣是師承關系的保持和發展,更多的學生選擇繼承和發揚自己老師的風格,并引以為傲。由于性格和自身成長經歷等因素使得行彪西在巴黎音樂學院就讀時,極其活躍甚至叛逆。很多音樂學院的專業老師堅信固守傳統的音樂理念,并嚴格按此教學、指導,這與德彪西漸漸形成的新思維完全相悖,他經常在專業課上公開反對老師的思想。為了掙脫傳統的思維,他一直堅持不懈和老師發生爭執,“我決不會將我的音樂限制在古老模式的結構中,我給予它們廣闊的空間,給予它們自由和生命,這是我進行創作的唯一原則”[3]

不顧一切的德彪西沒有影響他的“學業有成”,在他掌握了傳統的技法后,他更堅定了自己的創作方向。并且習慣在反對和質疑聲中,在諷刺和爭議之中,認定了他掙脫傳統音樂創作思維的模式創作道路的決心。

二、印象、象征主義思維

《被遺忘的抒情曲》的創作思維來源于印象主義繪畫和象征主義詩歌的影響。其中的鋼琴伴奏部分詮釋了印象主義音樂的主要特征。

(一)印象派繪畫、象征主義詩歌

印象主義的誕生使得西方藝術呈現出了全新不同的面貌,打破了從古希臘時期承襲的傳統,不僅產生了一大批藝術家的優秀創作,也對后來西方藝術史產生了深遠的影響。

象征主義文學同樣是法國萌生的藝術,除了我們熟知的詩歌外還包括了戲劇。這一文學派別主要通過象征、暗示、通感甚至音樂化的手法,描述人物內心的感受。而套曲《被遺忘的抒情曲》正是德彪西采用象征主義文學代表人魏爾倫的詩歌《無言的浪漫曲》的部分詩篇。魏爾倫被譽為象征派詩人中的“三杰”之一,同時也是德彪西鋼琴啟蒙老師德·福洛維爾女士的女婿,私下的接觸使得德彪西更加接受象征主義詩歌的創作理念。

(二)印象主義音樂

德彪西既受到印象派繪畫的影響又充分吸收了象征主義的精髓,在雙重影響下得以產生了印象主義音樂,名稱則延續了繪畫的部分。作為這一時期衍生的藝術形式,德彪西在創作思維上吸取了繪畫、文化的精髓,再加上得天獨厚的法國民族精神,音樂創作思維上有了新的突破。當然,不可否認的是最早討論音樂中的“印象主義”的始作俑者并不是德彪西,但他卻使印象主義音樂逐步走向成熟達到高潮。

德彪西的印象派音樂在掙脫傳統思維之后,追求音響和音色,構造更飄渺的意境。

從套曲《被遺忘的抒情曲》的鋼琴伴奏中,可看出其音樂總體特征:不通過敘述具體的一個故事或是一個情感,而盡量用暗示的手法表現意向性音樂,用織體、和聲、音色、力度等方式渲染音樂效果。并且發展了獨具特性的鋼琴風格,其中包括對踏板的特殊運用、大量使用的平行和弦、不協和和弦,并且不予以解決,以及不停的轉調等手法。可以說,德彪西《被遺忘的抒情曲》的鋼琴伴奏的和聲設計就極其精彩。作為創新思維重要體現的和聲部分,鋼琴部分顯得格外的突出和引人注意。他力圖淡化和聲功能體,模糊整個和聲系統的運用,達到加重和聲的色彩性。其中,調性的不斷轉換是其手段之一,整體看這六首歌曲里,其主要的調性布局如下:

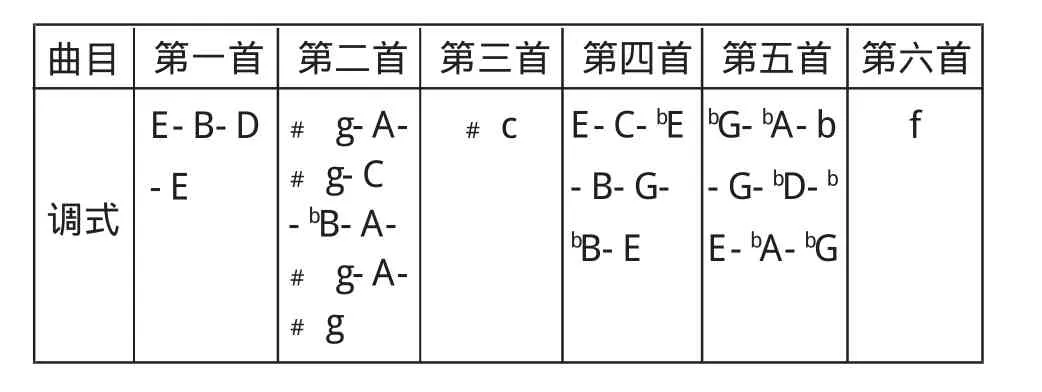

曲目 第一首 第二首 第三首 第四首 第五首 第六首f調式E-B-D-E﹟g-A-﹟g-C-bB-A-﹟g-A-﹟g﹟c E-C-bE-B-G-bB-E bG-bA-b-G-bD-b E-bA-bG

如上表所示,除第二、第六首之外,其余四首都處在轉調狀態。無論是何種調式調性,德彪西都不滿足于穩定,即使是調式,德彪西也不忘用離調的手法,表達不愿停留的若即若離的情感。飄忽不定的調性帶給聽眾新鮮感。如第四首《木馬》中用頻繁的轉調手法,從E大調開始,主題隨之變化,用鋼琴伴奏的部分表現出木馬的旋轉。結尾處的伴奏部分故意設計成低音的減五度下行,和聲功能被淡化,增添了一份色彩性及音響上的特殊意境。

此外,德彪西為代表的印象主義音樂經常打破常規的拋開傳統的大小調的創作思維,大部分采用全音階、五聲、六聲音階或是古老的調式等。第一首《憧憬》,引子的部分,鋼琴伴奏在E大調上的D和弦的平行進行,形成與傳統極大反差的和聲風格。整首曲子的主題也是由屬和弦構成的,并且持續到第七小節,伴奏始終采用平行和弦的連續運用。色彩更為濃重從而營造了“憧憬”的憂郁虛渺的情境。再如第五首《綠》,為了與人聲完美的融合,德彪西采用了柱式和弦伴奏織體,配合第二句旋律的全音階進行,鋼琴伴奏部分從大三和弦到減三和弦再到七和弦這樣及其不和諧的和弦,還加入了附加音,這樣的設計擴大了所用和弦的范圍。

三、器樂性思維

通過長時間與歌唱者的配合練習,筆者發現套曲《被遺忘的抒情曲》的鋼琴伴奏在技術程度上并不僅僅是單純的“伴奏”。德彪西將器樂性思維貫入到了套曲的鋼琴伴奏部分。如若將這部套曲的全部鋼琴伴奏單獨提煉出來作為演奏,在程度上完全可以媲美一個鋼琴小品,這就預示了伴奏者要具備更高的演奏技術,以便還原德彪西的器樂性思維在這部作品鋼琴伴奏的體現。

在節奏方面。德彪西在套曲中分別選用了3/8、3/4、3/4、2/4、6/8和3/4的節拍。但是仔細觀察作品,會發現這樣的情況:聲樂部分的主旋律用正常的三拍子進行,鋼琴伴奏的部分則是采取二連音的交錯式進行,對于二、三拍子的混合運用顯現了他打破穩定性的思維,這就不僅僅局限于旋律的限制,更是最大程度地發揮器樂的功能。

值得注意的是,德彪西用表情記號尤其是力度記號表達他的器樂性思維。如第三首《樹影》當中,情緒的傷感,情境的迷離,德彪西將一切的氛圍化作弱音來傳達,即便是在高潮的部分,轉瞬即逝的強力度馬上又回到若力度的樂思上。鋼琴伴奏部分從前奏處就用pp弱聲引出人聲旋律的弱起,發展到第7小節更是出現了ppp,極大的發揮了鋼琴伴奏的技術和技巧,德彪西要求用力度表現詩人所有的絕望、哀傷和無奈。音色的表現是德彪西器樂性思維的隱性體現。德彪西一直追求并重視突出音色和音響,在整個套曲中,尤其是弱音的音色在技術上有很大難度,這直接影響音響的豐富程度。弱音要求我們伴奏者經過長期訓練,尤其注重手指觸鍵的方法和踏板的合理運用,才能盡可能完美地詮釋德彪西器樂性的思維。踏板的運用完全表現德彪西對鋼琴的精心設計。這種踏板的寫作思維在鋼琴伴奏部分體現得十分明顯,如第六首《猶豫》的開篇前奏用極淺的踏板配合細弱的演奏表現悲傷的基調。

此外,德彪西的器樂性思維的另一個體現就是音準問題。在鋼琴伴奏中半音化的進行以及大量的和弦外音的運用比比皆是,造成了一定的技術困難。如第一首《憧憬》中的第二樂段,為表現更為激動的樂思,伴奏多用極進的半音化音階,增加了和旋的色彩,塑造了朦朧的氣氛,勾勒出詩人憂愁而無奈的情緒。

作為印象主義音樂的杰出代表人,德彪西從傳統的思維掙脫開來,從套曲《被遺忘的抒情曲》開始,德彪西逐漸建立了自己對藝術歌曲鋼琴伴奏的寫作思維模式,表現在他絕不僅僅精心設計人聲的旋律部分,更是突出了藝術歌曲中鋼琴伴奏的個性化思維,是德彪西印象主義風格開始形成的驗證,更是他早期成功作品的典范:首先身為法國作曲家的德彪西,力圖發揚法國音樂傳統,反對德國傳統嚴謹的作曲方式,并在專業學習掌握傳統技法后,開始自己個性的“創新之旅”。其次,對印象派繪畫和象征主義詩歌的熱愛,使得德彪西將印象主義的精神果斷融入到音樂作品中,強調音響和音色,使得印象主義音樂達到一個前所未有的高峰。最后,德彪西將器樂性思維貫穿到作品的鋼琴伴奏部分,尤其體現在技術層面。細微之處如節拍、表情記號、踏板、半音化的問題貫穿在其中。

綜上所述,德彪西以大膽的革命精神吸收印象主義繪畫的風格和象征主義詩歌的手法,完美融入到套曲的鋼琴伴奏中。可以說無論是鋼琴伴奏還是作為單獨的器樂作品都不失為一套上乘之作,對其鋼琴伴奏寫作思維的剖析,對于演奏該套曲的聲樂伴奏者有著一定的指導意義。

[1]于潤洋.現代西方音樂哲學導論[M].長沙:湖南教育出版社,2000:29-30.

[2]保羅·霍爾姆斯.德彪西[M].楊敦惠,譯.南京:江蘇人民出版社,1999:187-189.

[3]巴拉凱.德彪西畫傳[M].宋杭,譯.北京:中國人民大學出版社,2004:42-46.

[4]冒小瑛.感知·思維·想象——淺談德彪西鋼琴音樂的創作心理[D].南京:南京藝術學院,2007.

[5]黃阿羅.暗香悄浮動詩意輕流淌——從<綠>看德彪西藝術歌曲創作特征[J].藝術探索 2007,06(1):16-19.

J624.1

A

1674-5450(2013)02-0187-03

2012-11-20

王晨(1979-),女,遼寧沈陽人,沈陽音樂學院藝術指導。

【責任編輯 曹 萌】