“把論文做在魚塘邊”的博士

——訪上海海洋大學(xué)水產(chǎn)與生命學(xué)院白志毅副教授

“把論文做在魚塘邊”的博士

——訪上海海洋大學(xué)水產(chǎn)與生命學(xué)院白志毅副教授

(一)

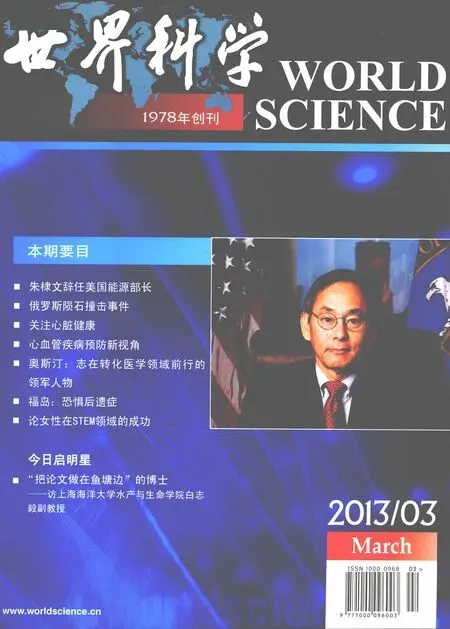

白志毅 (見圖)是上海海洋大學(xué)的副教授,去年他因為淡水珍珠蚌遺傳育種方面的課題獲得上海青年科技啟明星計劃的資助,元宵節(jié)過后我應(yīng)約到地處南匯滴水湖的上海海洋大學(xué)采訪了這位水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域的后起之秀。采訪中,我得知這位“把論文做在魚塘邊”的博士,原是一個在華北平原長大、從出生到讀大學(xué)前從未見過河海的農(nóng)村娃。只是到了97年高考時,受到當(dāng)時社會上一些介紹海洋生物世紀(jì)文章的影響,盡管還懵懵懂懂,但懷著這樣一點對海洋世紀(jì)的夢想,他選擇并考取了大連水產(chǎn)學(xué)院(現(xiàn)改名為大連海洋大學(xué))水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)。

進校后,白志毅感受到濃濃的海洋氛圍,學(xué)校靠海,出門見海,坐在教室里就能看見大海,周末和同學(xué)去釣魚,假期里學(xué)校組織海洋資源調(diào)查,這種感覺和氛圍很快就“海化”了一個內(nèi)陸青年,很快生出了他對海洋的情感。加上白志毅所在的水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)是學(xué)校里最受重視的專業(yè),所以四年本科他學(xué)的不錯。學(xué)校提供學(xué)生的實習(xí)機會也多,大二時,他到近海去測量養(yǎng)殖扇貝的數(shù)據(jù),看著大海賦予的禮物——大大的扇貝,更加意識到海洋的巨大價值;大三時,他到遼寧盤錦河蟹養(yǎng)殖場實習(xí)了幾個月,和養(yǎng)殖場工人一樣,每天輪班12小時,就這樣,他掌握了河蟹育苗技術(shù)。

本科畢業(yè)后他做了考研和工作兩手準(zhǔn)備。小白告訴我,如果他當(dāng)年考研落榜,今天很可能就是一名河蟹苗種培育技術(shù)員了。這種自信就是因為大連水產(chǎn)學(xué)院重視學(xué)生的實踐能力,該校學(xué)生畢業(yè)后一般都能勝任養(yǎng)殖場技術(shù)員的工作,而且馬上能上手。研究生成績出來,小白考上了他心儀的上海水產(chǎn)學(xué)院李思發(fā)教授的研究生,具體方向是水產(chǎn)動物種質(zhì)資源與遺傳育種,由此,他走上了水產(chǎn)養(yǎng)殖的科研學(xué)術(shù)之路。2001年,他來到上海。

研究生的第一年學(xué)習(xí)文化課,第二、三年做畢業(yè)論文。白志毅說他的畢業(yè)論文實驗工作全部是在魚塘邊完成的,養(yǎng)殖場實驗條件差,需要克服很多困難,沒有蒸餾水,就自己燒制;沒有冰箱,實驗樣品不能保存,就連夜把樣品分析完。條件雖然艱苦,但是也鍛煉了他發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力,同時也使他對水產(chǎn)專業(yè)有了更深入的了解。

白志毅說他很幸運的是能在科研起步階段就遇上李思發(fā)這樣的老師。李老師對學(xué)生要求很高,上課要求學(xué)生看英文文獻,寫綜述列出的文獻一定是要自己看過的;有些論文他會幫學(xué)生修改好幾遍。李老師在科研方向的把握上也有過人之處,他是國內(nèi)從事水產(chǎn)養(yǎng)殖遺傳育種研究的權(quán)威,難能可貴的是他知道該做什么,不該做什么,如由他探索推動的團頭魴和羅非魚研究不僅填補了一些水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域的知識空白,并最終均得到國家科技進步二等獎,而且這兩條魚的成功培育給國家?guī)砹司薮蟮慕?jīng)濟效益價值,如今羅非魚已是國內(nèi)魚類產(chǎn)品中出口創(chuàng)匯的老大,成為標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖加工的一種范例。

(二)

三年研究生階段,白志毅主要跟著李老師做羅非魚的選育。第一年在青島羅非魚國家級養(yǎng)殖場呆了6個月,第二年呆了8個月。那段時間每周要測水質(zhì)指標(biāo),當(dāng)時還沒有冰箱,水樣必須當(dāng)天測完,因此,每周測量水質(zhì)指標(biāo)都要搞一個通宵。畢業(yè)論文答辯時,多數(shù)在學(xué)校實驗室完成的論文被評優(yōu),而他們在養(yǎng)殖基地完成的畢業(yè)論文,由于方法傳統(tǒng)而只能得良。對此,一開始小白心理感覺有點不平衡,但他不后悔,因為他感覺自己的科研能力提高了,對水產(chǎn)養(yǎng)殖的理解也更深了。

碩士畢業(yè)后小白得以留校工作。工作第一年他就被派到新疆伊犁河做資源調(diào)查,并參與魚類繁育保護中心的建設(shè)工作,他主要負(fù)責(zé)設(shè)施漁業(yè)中心的建設(shè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)人員的培訓(xùn)。2006年,在新疆工作一年后,白志毅回上海后就考博,在職讀博,導(dǎo)師是李思發(fā)老師的第一個博士生李家樂教授,具體方向是淡水珍珠蚌的遺傳育種。

小白告訴我,在眾人眼里經(jīng)濟價值頗高的天然珍珠,源自淡水湖里的一種貝類,俗稱河蚌,這些能產(chǎn)珍珠的蚌也稱為珍珠蚌。而珍珠的形成其實并非是一種正常的生物現(xiàn)象 (大多數(shù)天然蚌并不產(chǎn)生珍珠),甚至可以理解為是一種病變的結(jié)果,蚌在呼吸或攝食過程中不經(jīng)意間會吸進一些沙粒,這些沙粒如侵入外套膜,日積月累就形成某種結(jié)晶體,此即為天然珍珠。自從天然珍珠的價值為人們發(fā)現(xiàn)和追逐后,人們就設(shè)法通過各種人為方法讓蚌多產(chǎn)珍珠,如今能產(chǎn)28-32粒珍珠的蚌已經(jīng)不鮮見,而且能讓它們個個產(chǎn)珠。白志毅的工作就是從遺傳育種的角度來改良珍珠蚌的品質(zhì),進而提升珍珠的產(chǎn)量和質(zhì)量。

由于更換了研究對象,所以讀博階段的前兩年小白仍在養(yǎng)殖基地生產(chǎn)一線研究,熟悉研究對象并開始實驗研究。當(dāng)時發(fā)表SCI論文已成為博士畢業(yè)的基本要求。但兩年下來,小白覺得自己沒有合適的研究成果可以發(fā)表SCI論文,盡管他也很急,但他并不想拼湊交差。2009年他獲得了到新加坡淡馬錫生命科學(xué)研究院的出國研修機會,一年進修期間,他居然發(fā)表了3篇SCI論文,實驗室導(dǎo)師稱他的科研能力基本達到博士后水平。這段經(jīng)歷讓白志毅也重新認(rèn)識了自己,小白認(rèn)為這一進步得益于過去養(yǎng)魚經(jīng)歷對他科研能力的鍛煉。

(三)

訪問中,白志毅強調(diào),在今天非常看重SCI論文的時代,不能只追求論文,解決生產(chǎn)一線問題的能力其實更為重要,其實這也是一個研究者能提出新的科學(xué)問題、發(fā)表高水平論文的基礎(chǔ)。小白說,由于教學(xué)等工作的原因,他現(xiàn)在去養(yǎng)殖基地的時間少了,但一直都盼著去養(yǎng)殖基地開展工作,在他的感覺中,養(yǎng)殖基地的生活如同度假一般享受,令他期待。

通過這些年的努力,白志毅及其同事、學(xué)生在淡水珍珠蚌的育種與養(yǎng)殖方面取得不俗成績。他們參與培育的淡水珍珠蚌新品種“康樂蚌”產(chǎn)珠量增加31.96%,大規(guī)格優(yōu)質(zhì)珍珠(直徑大于8毫米)的比例提高3.27倍;同時,他們對三角帆蚌和康樂蚌養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)(如種質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、苗種培育、插珠技術(shù)、生態(tài)養(yǎng)殖、蚌肉利用等)進行了系統(tǒng)集成,制定了系列標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。上述工作曾獲得上海市科技進步一等獎,白志毅是第五完成人。

近年來,白志毅更多關(guān)注的是彩色珍珠的項目。小白說,目前生產(chǎn)的淡水珍珠多為白色、米黃色,但還是發(fā)現(xiàn)有些銀白色、金黃色和紫色的珍珠,這些珍珠的價值更高。如此,白志毅就把目標(biāo)定在能夠定向培育不同顏色的珍珠上。目前,他們已經(jīng)培育成功紫色珍珠的育珠蚌,現(xiàn)正處于生產(chǎn)測試階段,預(yù)計兩年內(nèi)可以申報新品種。

聊到珍珠的顏色時,小白告訴我,珍珠的顏色通常是由蚌的內(nèi)殼顏色決定的,而近期白志毅正在做的就是通過遺傳育種改善內(nèi)殼顏色來達到培育不同顏色珍珠的效果。目前,白志毅及其同事在實驗室和生產(chǎn)基地已經(jīng)做到能產(chǎn)生50%左右的紫珍珠。白志毅去年獲批的啟明星項目,就是支持他開展有關(guān)供體蚌的數(shù)量遺傳學(xué)研究,即從供體蚌對產(chǎn)珠性狀的影響及其遺傳特性角度切入研究,搞清其中的機理。

訪問中,小白告訴我,一周后他將赴科庫克群島,參與海洋水產(chǎn)生物資源開發(fā)與利用項目,尤其是海水黑珍珠的資源開發(fā)和利用。這次即將到來的海上科研之旅讓白志毅很是興奮,他為此作了不少準(zhǔn)備,希望通過參與該項目的研究積累經(jīng)驗,有朝一日在我國海南省三沙市某個島嶼上也能建起類似上海海洋大學(xué)海水珍珠貝等其他貝類的研發(fā)基地,這樣在從事科研的同時,也能相望祖國的海域。我感覺,白志毅在說這些話時,眼睛里是有光的,這可能是海洋大學(xué)這種氛圍里培育出來的青年人性格的自然流露吧。

[江世亮采寫自2013.2.28]

——MTA教育中心