論“Vt+Vi/A”式動補結構的來源

邱 峰

(商丘師范學院 文學院,河南 商丘 476000)

“動補結構的產生與發展,是漢語語法史上的一件大事,它使漢語的表達更加精密了。”[1](p182)前人關于動補結構的研究主要集中在三個方面:來源、出現的時間和發展的動機,[2](p23)本文主要從語義和認知的角度探討“Vt+Vi/A”式動補結構的來源。

一、單源說總論

關于動補結構產生的時間,前人主要有四種觀點:殷代說、漢代說、六朝說、唐代說,石毓智認為“因為他們用了完全不一樣的判別標準”而導致了如此大的分歧。[2](p24)我們認為,這種分歧與他們把動補結構的來源歸為不同的結構有很大關系,因不同的結構產生時間不同,故導致了上面的分歧。

關于動補結構的來源,石毓智將前人的觀點歸納為三種,[2](p26-27)為論述方便,我們改引如下:

(1)多動共賓[3](p235)

打 殺 長鳴雞 → 打 死 常鳴雞

(2)動賓聯合結構[4](p133-134)

擊 李曲軍 敗 之 →擊 李曲軍敗→擊 敗 李曲軍

(3)可分離動補結構[5](p195)

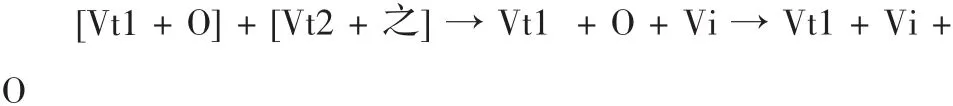

Vt+O+Vi→Vt+Vi+O

打 汝口破 → 打 破 汝口

這三種觀點,均將動補結構直接或間接歸源于某種結構,故可統稱為“單源說”,但因這三種結構最終都是來自使成形態這種綜合方式,故這里的“單源”其實是就它們各自所說的分析式結構的來源而言的。

下面,我們便就這三種觀點及石毓智的相關分析來探討“Vt+Vi/A”式動補的來源。

二、單源說評析

1.觀點(1)評析。

觀點(1),石的反對意見是:多動共賓結構后來消失了而不是轉化為其他結構;歷史上典型的動補短語的結果成分并沒有經歷不及物化過程;中古漢語真正的動詞并列結構大都沒有動補結構的“動作+結果”這個基本語義特征。[2](p26)

為方便論述,先從分析。因“打殺”類結構是兩個及物動詞連用,即“Vt+Vt”,故石將其看作動詞并列結構,并認為其不含有“動作+結果”語義特征。但我們認為“打殺”含有“動作+結果”語義特征,原因是“打殺”的意義是“打死”,“打”僅表“打”,不表“死”這個結果,“死”這個結果只能由“殺”表示出來,這樣“打殺”的整體語義特征是“動作+結果”。另外,“打殺”類結構自始至終都沒有“殺打”類的替換形式,也說明它們并非是純粹的并列結構。之所以不能顛倒順序,應該是由其“動作+結果”的整體語義特征造成的。其它類似結構如“撲滅”(《尚書》)、“戰敗”、“射中”(《戰國策》)、“擊破”、“壓殺”(《史記》)等,最初也都是雙及物結構,按石的觀點也都是多動共賓式的動詞并列結構,[2](p80)李平稱為連謂結構。[4](p131)但我們認為其整體語義特征也是 “動作+結果”(原因同 “打殺”),這些組合同樣沒有顛倒順序的替換形式,僅把它們看做動詞并列結構或連謂結構是失之細察的。因此,我們認為“打殺”這類結構固然不能看做動補結構,但其所表現的場景卻是動補場景,其整體語義特征是“動作+結果”。這樣,這種結構同動補結構的之間的關系就得重新考慮。

再看,仍以“打殺”為例。石認為,動補結構建立的時候,以前的多動共賓結構消失了。就是說在動補結構產生之前和之后,我們是分別用“打殺Np”和“打死Np”描述同一現實場景;而且,“打死”的建立和“打殺”的消失當大致在同一時期。基于這個事實,很難證明“打殺”僅僅是消失了,和“打死”之間沒有任何繼承轉化關系。相反,基于上面的分析,即二者均含有“動作+結果”語義特征,我們認為“打殺”這種結構不是僅僅消失了,而是可以在動補結構建立后,受其類化而轉化成“打死”這種結構;轉化的方式就是用不及物動詞“死”替代及物動詞“殺”。石認為動補結構即“Vt+Vi+O”是直接來自“Vt+O+Vi”結構,[2](p46-95)我們認為具有“動作+結果”語義特征的 “Vt+Vt”也可以通過第二個動詞的不及物替代而轉化成“Vt+Vi”即動補結構。

如在動補結構比較成熟的《水滸傳》中,“打殺”:“打死”為 1:11,“打殺+O”:“打死+O”為 5:37。就是說在“打死”這種動補結構形成甚至普及后,“打殺”類結構依然沒有消失,這是由兩個原因造成的,一是這種結構整體語義特征是“動作+結果”,可以勝任部分動補場景的表達需要;二是它們可以通過第二動詞的不及物替代向動補結構轉變。這就造成看這種結構同動補結構的長期共存。

最后看,石認為歷史上典型的動補短語的結果成分并沒有經歷不及物化過程。這樣,上文提到的“撲滅”、“擊破”、“戰敗”等第二個動詞在歷史上就是及物和不及物兼類的多動共賓結構,按石的說法它們當經歷了一個消亡、重生過程,但這與實際情況不符,因為它們自產生后就一直使用。我們認為這些結構完全可以經過重新分析(即第二個動詞去掉及物用法而轉變為不及物動詞)而轉化成動補結構。宋亞云的相關統計也支持我們的觀點,她統計出了《史記》中描寫楚漢相爭以后事跡的篇幅中“敗”單用時自動:使動的比例為61∶25,并認為“滅、破、折”等動詞也經歷了類似的過程(即去及物化的過程——筆者按)。[6](p70)也就是說,“撲滅”類結構的第二個動詞在剛開始時固然是及物的,但在使用過程中它們慢慢發生了去及物化的轉變,原因是其整體語義特征為“動作+結果”,為了能讓句法結構清晰表達語義結構,轉變的結果自然是使這類結構由“Vt+Vt”變為“Vt+Vi”,即變為動補結構。

以上,我們分析了石所謂的并列式多動共賓結構,其中一部分同真正的并列結構不同,表現在其整體語義特征是“動作+結果”,并論述了其向動補結構轉化的可能性。而這實際上就彌補了志村良治觀點(1)存在的根本問題,即沒有解釋第二個Vt不及物化的原因。這個原因不交代清楚,觀點(1)就只能是理由并不充分的假設。按我們上面的分析,“打殺”、“撲滅”類結構,“打”、“撲”不能表結果,“殺”、“滅”可表結果,兩者的語義整合成“動作+結果”結構是完全可能的。之后,“殺”類及物動詞通過不及物替代,“滅”類動詞通過不及物化而重新分析,從而轉變成“Vt+Vi”式的動補結構也完全是有可能的。

2.觀點(2)評析。

觀點(2),石的反對意見是:動補結構的前身是中古漢語的可分離式動補組合,其做補語的結果成分幾乎全是不及物性的,這同動補結構的典型補語均是不及物的特征相適應;而(2)中的Vt2必須是及物的,同動補結構的典型補語均是不及物的特征相矛盾。[2](p57)

我們認為石的反駁并不充分,因為雖然動補結構的典型補語均是不及物的,但這并不意味著其源結構中相應的成分也必然是不及物的,至少這樣認為是缺乏充分論證的。

實際上,“敗”在古漢語中可為及物或不及物動詞,而在(2)中,李平假設動補結構中補語的前身是及物動詞,后來演變為不及物動詞,[4](p133-134)這種假設是合邏輯的,在李平的理論框架內找不到缺陷。而石是據自己的假設反駁李的假設,這種反駁不充分、也不科學。

其實任何理論都是假設,[7](piii)我們可將石的觀點同李的觀點看作是兩個不同的假設,從兩位學者的論述來看,他們均是通過對漢語史語料的分析證明自己假設的合理性,但卻無法證明對方是錯誤的。石反駁李觀點的唯一理由是動補結構的典型補語均是不及物的,但正如我們剛才所說,其源結構中相應成分也必然是不及物的看法缺乏論證的。

我們認為,觀點(2)的最大缺陷是沒有解釋Vt2由及物動詞演變為不及物動詞的動因,這是觀點(2)是否合理的關鍵問題,若能提供充分解釋,就說明這是個合理假設,若缺少這一解釋,觀點(2)就只能是理由不太充分的假設。實際上,石認為動補結構來自中古的可分離式動補結構這種觀點也缺乏理論層次上的解釋。純粹依靠對漢語史中用例的分析來論證自己觀點的合理性,帶有很大的隨意性,體現在均能輕易證明自己觀點的合理性,但很難充分證明其他觀點的非合理性,而這就是學者們在這個問題上觀點分歧的根本原因。

我們認為從歷時看,觀點(2)中的動賓聯合式和前面的多動共賓式,均是動補結構從綜合式到分析式演變過程中的一個階段,反映的是我們對動補場景認知而形成的概念結構的變化及語法結構為反映這種概念結構而進行的演變(我們在下文將會詳細探討)。

3.觀點(3)評析。

觀點(3),石認為太田辰夫的推測是正確的,原因是“Vt+O+Vi”就是可分離動補組合,語義上表“動作+結果”關系,Vi也多為不及物動詞或形容詞,這兩點與現代漢語動補結構的特征是一致的。[2](p27)觀點(3)的缺陷,石認為是沒有論證具體的發展過程。

我們認為“Vt+O+Vi”的確可以經過重構而直接演變為動補結構,但遺憾的是觀點(3)同(1)(2)一樣,沒能更進一步為自己的假設做出理論層次上的解釋,僅僅是依靠漢語史中的用例來論證自己的合理性。這種做法的缺點,我們在前面已做了分析,不再贅述。石對可分離動補組合向動補結構發展具體過程的描寫是翔實可信的,這點我們也不再贅述。

我們認同“Vt+O+Vi”可經過重構而發展成動補結構,但我們不認為這是動補結構的唯一來源,這個觀點在我們前面的分析中已透露出來,下文中我們會再系統分析。

石認同觀點(3),并論述地更為詳細,我們將其略作梳理而作為第四個觀點:

求牧與芻而 不得 → 求牧與芻不得→ 求 不得牧與芻

石認為動補結構直接來自可分離動補組合,可分離動補組合直接來自被“而”隔開的動賓和不及物動詞組成的聯合結構。

石在論述時舉的例子不大典型,如“知管仲、晏子而已矣”、“如之何使其民饑而死也”。[2](p57)另外,石的表述似乎不大嚴謹,他認為“而”消失后可以直接得到動補組合,如可從上面最后一個例子直接得到動補組合“饑死”。[2](p58)但“饑”是不及物動詞,按照他的思路(動補結構是在雙音化及語義靠近原則作用下由“Vt+O+Vi”中Vt和Vi直接結合而成),這個組合是不能直接發展成最早的動補結構的。

上面,我們主要圍繞石有關的評論分析了前人三種傳統觀點(第三、四種觀點基本一致),它們的共同點是都認為動補結構的來源是單源的。從上面的論述不難看出我們的觀點,即我們認為動補結構的來源是多源的,下面便詳細闡明我們的多源說。

三、多源說及理論依據

1.動補結構由綜合式向分析式演變的根源。

梅祖麟認為使成形態在中古漢語里慢慢消失,由于這一變化,動補結構應運而生,來替代原來的形態法,表示“使成”的語法意義。[8](p112-136)石認為使成形態的消失是動補結構產生的結果而不是原因。[2](p28)

我們認為,使成形態的消失和動補結構的產生之間的關系應該放到一個更大的背景下,才能彰顯得更清楚;這個大背景就是漢語從古到今所發生的總體變化趨勢:由綜合到分析[6](p66-102)使成形態的消失、動補結構的產生均是這一趨勢的驅動結果,也是這一趨勢在語法方面的具體例示。與其說動補結構的產生導致使成形態的消失,不如說是這一趨勢導致使成形態消失、導致動補結構產生。

實際上,從我們第一部分的分析不難看出,使成時態、多動共賓組合 (僅限于語義特征為動補的部分)、動賓聯合結構、可分離動補組合等表達的都是動補場景,它們均可看作是古今漢語中表達“動作+結果”這種語義結構的不同語法結構,它們代表的是這類語法結構由綜合式到分析式的發展歷程和趨勢。這一趨勢決定了綜合式的使成形態必然消失而被分析式取代;當然,最終取而代之的究竟是哪種分析式手段,我們認為也是可以預測的,這取決于漢語語法由綜合到分析這一整體發展趨勢背后的動因。

但這個動因未見學者有系統、深入闡釋,但是我們認為只有這個動因才是動補結構及其它語法結構由綜合到分析這種一致的古今演變趨勢的制約力量。從學者們對相關問題的討論,我們可以發現這個原因的些許端倪。如學者們認為動補結構之所以能代替使成形態,是因前者表達更精密、更完善。[9](p237)也就是說,從最初的使成形態到最后的動補結構是語法結構適應語義表達需要而進行的演變,這實際上體現了認知語言學的一個基本假設,即語法結構象征語義結構,[7](p9)據此假設,語法結構的演變應當是由其所象征的語義結構的演變造成的,而語義就是概念化,[7](p105)那么,表達動補語義的語法結構的演變體現的則是漢民族對動補場景的概念(認知)結構的變化。

中國傳統的思維方式學者們稱為 “直覺思維”[10](p371)或“系統思維,”[11](p5)這種思維方式的特點是著眼于事物的整體而非個體,[10](p371)偏重于綜合而不是分析。[11](P5)這種思維造成漢語語法的早期綜合性特征,即用一個詞來表達后代用兩個詞來表達的內容。[9](p232)隨著歷史和科技的發展,漢民族傳統思維模式也在變遷,[11](p5)從反映認知的語法結構來看,這個變遷方向是分析式。而這種思維模式的轉變才是導致宋亞云所分析的動結式、兼語式、被動式、比擬式等由詞匯手段向句法手段即由綜合式向分析式轉變的根源。

申小龍認為《尚書》與其后時代的文法差異,表現的是漢民族世界觀的發展,反映的是漢民族對世界的認識有了全新的結構與圖景。[10](p215)這實際上闡釋的也是同一個道理,即認知的發展決定了語法結構的發展。

2.分析式思維對動補結構多源的解釋。

就本文所談的動補結構而言,使成式 (如 “殺之”、“潔之”、“小之”等)很顯然是早期漢語表達動補場景的綜合手段,而上文談到的(1)(2)(3)三種結構則是后來產生的分析式手段。據我們上文分析,結構(1)其實并不是典型的動詞并列結構,其整體語義特征是“動作+結果”,就是說兩個動詞之間的關系介于并列和動補之間,“動作”和“結果”還沒有在句法上獨立顯示出來,說明此時在人們對動補場景的認知中還沒有把動作和結果完全分離,反映的是人們對動補場景的認知解構由綜合式向分析式的過渡性質。結構 (2)及其變體“Vt+而+Vt+之”是兩個動詞聯合結構,前后結構之間語義上是“動作+結果”關系。同(1)相比,結構(2)似乎是表達動補場景的更合適的分析式手段,因為“動作”和“結果”在句法上獨立顯示出來,但實際上因“之”回指上面的賓語,造成語義冗余,從接下來的分析來看,這并不是表達分析式思維對動補場景解構形成的概念結構的最合適手段。

結構(3),我們認為是動補結構形成前的表達動補場景的最自然的分析式手段(原因見下文),故結構(2)及結構(4)要轉變為結構(3),然后才能轉變成動補結構;這是由分析式思維模式下我們對動補場景的感知體驗所形成的自然的認知結構決定的。

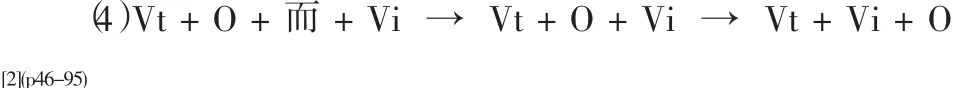

這種認知結構是怎樣的呢?下面來分析一下:(以生活中常見動補場景“砍倒樹”為例)

矩形框S代表現實場景“砍倒樹”,框內的動作、受力對象、延續動作/狀態代表我們在對此現實場景感知體驗基礎上而形成的最自然的認知結構,這個結構包括三個要素:動作“砍”、受力對象“樹”、“樹”受力后的延續動作/狀態“倒”。說它是最自然的認知結構,是因為它模擬了現實場景事態的變化:右向箭頭代表感知順序,一般情況下,我們是先感知到施事者所發出的動作“砍”,然后感知到動作所作用的受力對象“樹”,延續動作“倒”是最后發生的,故最后感知到。上面是我們在分析式思維模式下對動補場景的最自然的感知方式下而形成的認知結構,這決定了表達動補場景的最合適的分析式句法結構應當是“砍樹倒”,即上文可分離動補組合結構(3),這也決定了動補結構多數是直接來源于這種結構。

其他類型的分析式感知方式都是不自然的,如把動作和結果模糊地感知為一個整體(相應的句法結構就是多動共賓式),或者把動作和結果均感知為兩個施事動作(相應的句法結構是動賓聯合式及其變體),它們都無法準確模擬現實場景事態的變化。這也決定了與其相應的句法結構直接轉化成動補結構的幾率較低。

四、總結

持單源說的學者通過對自己掌握的語料中的相關用例的分析,均能證明自己觀點的合理性,但卻無法充分證明別人觀點的缺陷,原因就在于動補結構本就是多源的,學者們只是各自揭示了其中一源。

表達動補場景的最原始的方式是使成形態,是一種典型的綜合式手段,這是由漢民族傳統的系統思維模式決定的。隨著人們對動補場景認知模式的改變,即由系統式向分析式的轉化,表達動補場景的語法方式也隨著改變,動賓聯合式、多動共賓式、可分離動補組合式等均是分析式手段。以分析式思維模式感知動補場景形成的最自然的認知結構當如上圖所示,與此相應的句法結構當為“Vt+O+Vi/A”,這是動補結構的主要來源。而其它認知結構模擬性較差,與其相應的句法結構直接轉化成動補結構的幾率也就較低。

[1]蔣紹愚.近代漢語研究概況[M].北京:北京大學出版社,1994.

[2]石毓智.現代漢語語法系統的建立[M].北京:北京語言大學出版社,2003.

[3]志村良治.中國中世語法史研究[M].江藍生,白維國,譯.北京:中華書局,1995.

[4]李平.世說新語和百喻經中的動補結構[A].語言學論叢:第14輯[C].北京:商務印書館,1984.

[5]太田辰夫.中國語歷史文法(修訂譯本)[M].蔣紹愚,徐昌華,譯.北京:北京大學出版社,2003.

[6]宋亞云.漢語從綜合到分析的發展趨勢及其原因初探[A].語言學論叢:第33輯[C].北京:商務印書館,2006.

[7]束定芳.認知語義學[M].上海:上海外語教育出版社,2008.

[8]梅祖麟.從漢代的“動殺”、“動死”來看動補結構發展[A].語言學論叢:第16輯[C].北京:商務印書館,1991.

[9]蔣紹愚.古漢語詞匯綱要[M].北京:北京大學出版社,1989.

[10]申小龍.漢語與中國文化(修訂本)[M].上海:復旦大學出版社,2008.

[11]劉長林.中國系統思維[M].北京:社會科學文獻出版社,2008.