應用思維導圖,輕松學習生物

摘 要:通過思維導圖,結合生物教學內容,從而有效提高課堂教學有效性。通過引入這種思維模式,提高了學生的學習效率,讓課堂教學更好開展。

關鍵詞:思維導學;生物;實踐

一、理論基礎

思維導圖是有效的思維模式,應用于記憶、學習、思考等的思維“地圖”,利于人腦的擴散思維的展開。思維導圖已經在全球范圍得到廣泛應用,包括大量的500強企業。思維導圖的創始人是東尼·博贊。中國應用思維導圖大約有20多年時間。

1.思維導圖定義

思維導圖又叫心智圖,是表達發射性思維的有效的圖形思維工具,它簡單卻又極其有效,是一種革命性的思維工具。思維導圖運用圖文并重的技巧,把各級主題的關系用相互隸屬與相關的層級圖表現出來,把主題關鍵詞與圖像、顏色等建立記憶鏈接,思維導圖充分運用左右腦的機能,利用記憶、閱讀、思維的規律,協助人們在科學與藝術、邏輯與想象之間平衡發展,從而開啟人類大腦的無限潛能。思維導圖因此具有人類思維的強大功能。

思維導圖是一種將放射性思考具體化的方法。我們知道放射性思考是人類大腦的自然思考方式,每一種進入大腦的資料,不論是感覺、記憶或是想法——包括文字、數字、符碼、香氣、食物、線條、顏色、意象、節奏、音符等,都可以成為一個思考中心,并由此中心向外發散出成千上萬的關節點,每一個關節點代表與中心主題的一個連結,而每一個連結又可以成為另一個中心主題,再向外發散出成千上萬的關節點,呈現出放射性立體結構,而這些關節的連結可以視為您的記憶,也就是您的個人數據庫。

2.生物知識的體系適合思維導圖模式

針對目前初中生物備考要求:夯實知識點,通過知識連接點形成清晰的知識網絡,從而培育出新的生長點,從而達到解決問題的目的。很明顯,在教學中可以利用概念圖策略將整章(整單元)知識點形成網絡,利于學生弄清楚新舊知識的關聯及每個概念的內涵和外延。

目前學生學習存在的問題:知識點記憶障礙、知識結構欠缺、邏輯推理差、試題題干信息獲取能力障礙等,以至于考試屢屢失誤。

3.如何畫思維導圖

(1)最大的主題:圖形體現紙的中心——中央圖。

(2)一個次級主題一個大分支:有多少個主要的主題,就會有多少條大的分支。

(3)每條分支用不同的顏色:讓你對不同主題的相關信息一目了然。

(3)運用代碼:小插圖—強化—關鍵詞—記憶,節省—空間。代碼:如細胞可以用Cell來代表。

(4)箭頭的連接:各主題—信息關聯—用箭頭—連接,很多信息—有聯系—用代碼,同樣的代碼—同樣的聯系。

(5)只寫關鍵詞,要寫在線條的上方:關鍵詞代表著信息的重點內容。

記住:關鍵詞一定要寫在線條的上面。

(7)中央線要粗:層次感分明,由中心往外。中間的線最粗,字體也最大。越往外延伸線會越細,字體越往后面的就越小。

(8)紙要橫著放:空間感比較大。

(9)用數字標明順序:從1開始,把所有分支的內容按順序地標明出來。

(10)布局:合理地利用空間,畫前——思考如何布局,把最多內容的分支與內容較少的分支安排在紙的同一側,整幅畫看起來也會很平衡

4.思維導圖在生物學中的應用示例

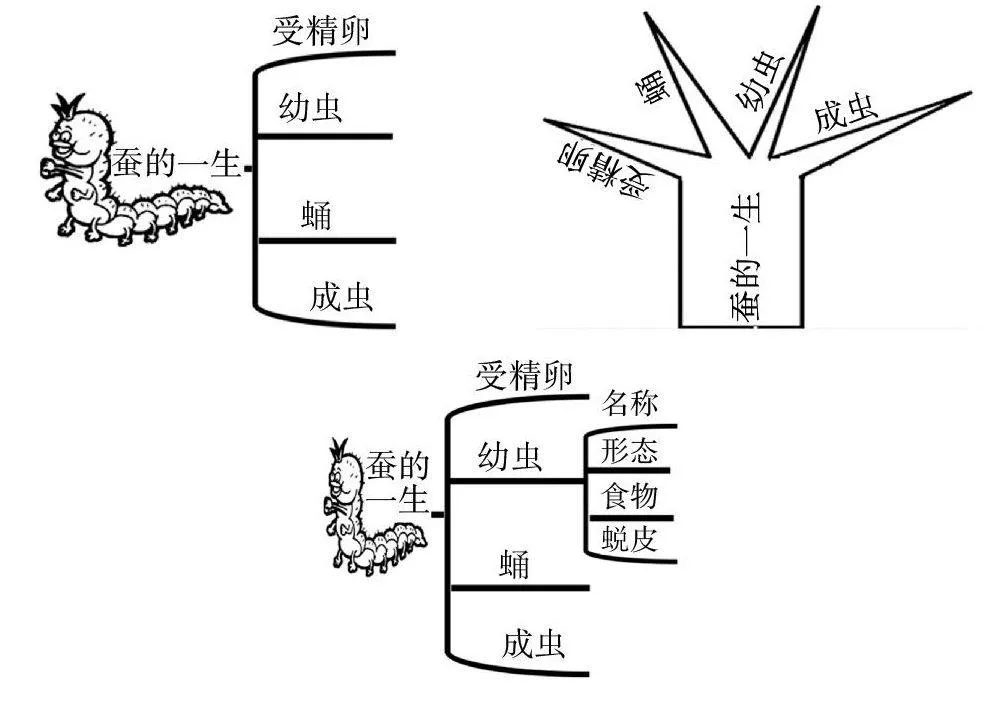

例如:“家蠶的一生”:一級主題—受精卵、幼蟲、蛹、成蟲,可以有不同的結構,以圖1為例,延伸2級主題。

二、思維導圖在中學生物中應用的實踐意義

1.轉換教學模式

思維導圖教學是指學生在教師的指導下自主地吸收知識、應用知識、解決問題,培養自主學習的技能。通過思維導圖能夠改變過去傳統的教學模式,建立以學生個體和群體結合為主的課堂教學,利用思維導圖能夠明顯調動學生學習的主動性,讓學生能夠主動參與到生物課堂教學中。學生的積極性和主動性得到提高,自然學習成績和學習能力也會隨之提高,并且學生通過思維導圖的共同學習還能夠找到班級的歸屬感和榮譽感。

2.教學觀念的轉變

(1)教師與學生的新角色。在思維導圖教學中,教師的傳統角色被打破,教師真正成為學生學習的組織者、指導者,為學生的學習提供幫助指引,而學生卻變為學習的主導者,是知識的建構者和探索者,在生物教學中占據主導位置,通過思維導圖教學,在教師和學生共同生物的學習探索與互動中達到了教學相長的教學目的。

(2)課程實施的新變化。思維導圖教學是基于生物問題解決的學習,其具有學科交叉性、開放性、互動性等特點,同時還強調在生物教學中的合作學習與探究過程,并且對標準答案進行淡化,這樣學生在學習過程中就不會被標準答案所束縛,學生得出的結論也許是未完成的,而共同繪制的思維導圖也可以是不完整、不美觀的,但是這些對學生生物知識的學習都不會產生影響。學生在思維導圖學習中獲得了學習生物的主動權和自由權,從而改變了過去傳統、死板的教學和學習模式,使得生物課程教學的實施方式發生了巨大轉變,這不僅對學生學習生物具有重要幫助,而且對不斷提高生物教學水平具有重要的推動作用。

參考文獻:

[1]邵偉.思維導圖助學初中生物[J].中國教育技術裝備,2013(25).

[2]吳飛.淺談思維導圖在初中生物課堂中的應用[J].新課程學習,2013(05).

(作者單位 江蘇省南京市六合區新篁初級中學<生物教師>)

編輯 魯翠紅