“高效課堂”實(shí)驗(yàn)研究設(shè)想

[問題提出的背景]

我校是一所九年一貫制的學(xué)校,學(xué)生人數(shù)多,班額大。學(xué)生的學(xué)習(xí)習(xí)慣和學(xué)習(xí)品質(zhì)良莠不齊,同時,傳統(tǒng)的教學(xué)方法嚴(yán)重束縛了學(xué)生主體能力的發(fā)揮,從上課到下課,始終處于被動的狀態(tài),學(xué)生的學(xué)習(xí)主動性與積極性調(diào)動不起來,教學(xué)效果也受到影響。為了改變現(xiàn)狀,優(yōu)化課堂教學(xué),提升教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)教師的專業(yè)成長,根據(jù)我校實(shí)際,準(zhǔn)備開展“優(yōu)化課堂教學(xué)組織結(jié)構(gòu)”的實(shí)驗(yàn)研究。

[提出的依據(jù)及意義]

1.政策依據(jù)

《基礎(chǔ)教育課程改革綱要》指出:“要改變課程實(shí)施過于強(qiáng)調(diào)接受學(xué)習(xí)、死記硬背、機(jī)械訓(xùn)練的現(xiàn)狀,倡導(dǎo)學(xué)生主動參與、樂于探究、勤于動手,逐步實(shí)現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容的呈現(xiàn)方式、學(xué)生學(xué)習(xí)方式、教師教學(xué)方式和師生互動方式的變革。”這一重要文件,為本實(shí)驗(yàn)研究提供了有力的政策依據(jù)。

2.主體性教育的理論

主體性是指人在活動中所表現(xiàn)出來的自主性、能動性和創(chuàng)造性。教育的根本目的在于發(fā)展人的主體性,也就是要培養(yǎng)樂于學(xué)習(xí)和具有自主學(xué)習(xí)能力的人。

[研究目標(biāo)]

1.激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,強(qiáng)化學(xué)習(xí)習(xí)慣的培養(yǎng),形成學(xué)生的內(nèi)部動力機(jī)制,使學(xué)生想學(xué)習(xí)。

2.指導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)的方法,使學(xué)生能學(xué)習(xí)、會學(xué)習(xí)。

3.打破以往“先教后學(xué)、課后作業(yè)”的教學(xué)主線,優(yōu)化課堂教學(xué)組織結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高效課堂。

[實(shí)驗(yàn)內(nèi)容]

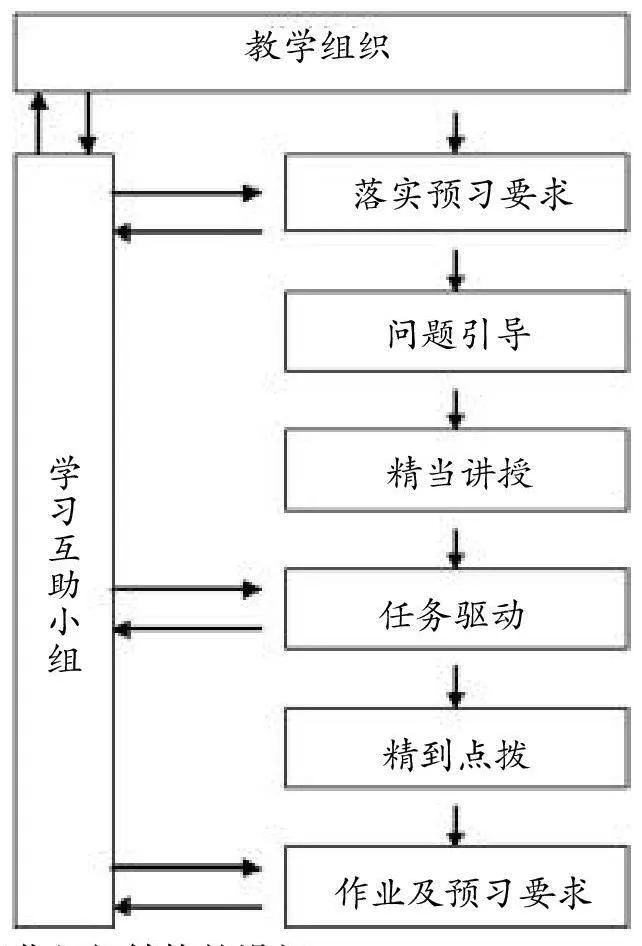

1.課堂教學(xué)組織結(jié)構(gòu)基本模式循環(huán)圖

2.關(guān)于優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)的設(shè)想

(1)抓實(shí)教學(xué)組織效果

①要十分重視教學(xué)組織環(huán)節(jié),提高課堂教學(xué)效果的重要作用。

②要使學(xué)生認(rèn)識到課堂教學(xué)對學(xué)業(yè)提高的重要性(特別要注意成績好的和成績較差的兩極的學(xué)生狀態(tài))。

③要通過小組評比、評價(jià)、欣賞、懲戒、個別簡短談話等多種形式(切忌簡單粗暴),使學(xué)生感覺到教師的關(guān)心和關(guān)注。

④要認(rèn)真總結(jié)教學(xué)組織方面的經(jīng)驗(yàn),提高教學(xué)組織能力,使師生在課堂上保持良好的合作關(guān)系。

(2)抓學(xué)習(xí)互助建設(shè)

①拓寬教師的時間和空間,努力使教師成為“千手觀音”。

②展現(xiàn)好學(xué)生,激發(fā)學(xué)生的興趣。

③增進(jìn)同學(xué)友誼,期待“近朱者赤”的效應(yīng)。

④表彰互助小組,造就“榮譽(yù)共同體”。

⑤教師要對互助小組進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測與指導(dǎo)。

(3)預(yù)習(xí)要求效果

①既能發(fā)揮學(xué)生的主體作用,也可促進(jìn)良好習(xí)慣的養(yǎng)成,更是提高課堂教學(xué)效果的需要。

②上一節(jié)課結(jié)束時,作業(yè)與預(yù)習(xí)同時布置,針對學(xué)生的情況使預(yù)習(xí)要求具有層次性,且具體明確。

③開始上課時,互助小組檢查、教師抽樣檢查、學(xué)生自選答問。

(4)抓問題引導(dǎo)

①新課導(dǎo)入時的問題引導(dǎo)。可以是預(yù)習(xí)要求的問題,也可以是有關(guān)新授知識的問題,以激發(fā)學(xué)生求知欲望。

②課中規(guī)律、方法探索發(fā)現(xiàn)的問題引導(dǎo)。問題引導(dǎo)應(yīng)有梯度、有明確的目標(biāo)性。

③思維能力訓(xùn)練和解決實(shí)際問題方面的問題引導(dǎo)。

(5)抓任務(wù)驅(qū)動

①任務(wù)的設(shè)置要有層次,使學(xué)生有選擇性,讓所有學(xué)生都可以“跳起來摘桃子”,另外,要給學(xué)生充足的時間。

②教師有目的地進(jìn)行巡視指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題,并進(jìn)行個別指導(dǎo)和點(diǎn)撥。

③采取評價(jià)激勵的辦法,鼓勵學(xué)生戰(zhàn)勝困難,感受收獲成功的喜悅。

(6)抓精講點(diǎn)撥

①教師講授時間的限定,原則上不超過20分鐘。

②教師講解知識形成的過程和關(guān)鍵點(diǎn),思維能力訓(xùn)練的程序與方法,知識點(diǎn)的聯(lián)系與區(qū)別;講解知識綜合運(yùn)用思維方法,解決實(shí)際問題的思維程序與學(xué)科方法;點(diǎn)撥思維方法方面存在的共性問題。

(7)抓作業(yè)實(shí)效

①作業(yè)要適度和適量,形成“作業(yè)超市”,使不同的學(xué)生均有選擇性,讓他們充分發(fā)揮自己的能力動手、動腦。

②作業(yè)要有明確的目標(biāo)性、典型性和思考性,切忌隨意布置作業(yè)。

③抓好作業(yè)檢查和訂正,可借助學(xué)習(xí)互助小組的力量幫助教師進(jìn)行落實(shí)。

[研究對象]

1~9年級部分教學(xué)班的全體學(xué)生。

六、研究方法

1.調(diào)查法 2.文獻(xiàn)研究法 3.行動研究法 4.比較分析法 5.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)法

[評估內(nèi)容]

1.學(xué)習(xí)理論筆記。

2.備課、聽課、評課及交流研討的觀點(diǎn)記錄。

3.學(xué)生學(xué)習(xí)興趣、態(tài)度、習(xí)慣的變化和學(xué)生的問卷。

4.課堂學(xué)生主動參與的情況及學(xué)生的作業(yè)負(fù)擔(dān)。

5.教師的工作負(fù)擔(dān)。

6.課堂教學(xué)任務(wù)“堂堂清”的效果。

7.根據(jù)評估情況實(shí)行加入與退出機(jī)制,進(jìn)行下一輪的后續(xù)性研究。

(作者單位 江西省南昌市新建縣競暉學(xué)校)

編輯 張珍珍