出口產品細化分類下中國對美出口貿易利益動態研究

○李同穩

(武漢大學經濟與管理學院 湖北 武漢 430072)

一、引言

20 世紀70年代以來,中美貿易不斷升溫,中國對美出口順差不斷擴大,經常的大量貿易順差不僅給國內的經濟注入巨大的通脹壓力,也使中美貿易摩擦不斷,美國國內發出“人民幣應該升值”的呼聲不斷,總之,中美貿易進入了一種并不健康的模式,國內學者稱之為貿易失衡。貿易的方式也悄然發生著改變,美國學者Balassa(1967)在分析商品的生產與貿易方式后第一個提出了垂直專業化(vertical specialization) 的說法,Hummels、Ishii、K-M Yi(2001)對垂直專業化給了嚴格的定義:商品的生產至少經由兩個以上的階段完成,其中的某個特定階段在一個國家進行專業化的生產,且所有的生產階段至少多于兩個國家。這種反復專業化的生產加強了該國在這方面的生產優勢,也即形成了“產業集聚”(楊小凱,2000)。我們應該如何看待這種垂直專業化下的貿易合作,以及這種深化對我們的出口產品結構有何影響,這種影響是否提高了我們在貿易中所獲得的利益,促進了貿易結構的優化。

二、中國對美出口產品細化結構變化(按SITC分類)

本文采用按SITC 分類的數據(來自Comtrade),主要分析SITC6、SITC7、SITC8 這三類產品出口所占比例的變化,因為這三類產品可以占到總出口量的94%以上,具有代表性,而且SITC7 代表機械及運輸這類的資本密集型產品,SITC6與SITC8 則代表了服裝家具等勞動密集型產品。至于為什么選取這類數據來衡量中國對美出口利益變化的研究指標,我們會在后文中作進一步分析。

三、中國對美出口商品中的垂直專業化率

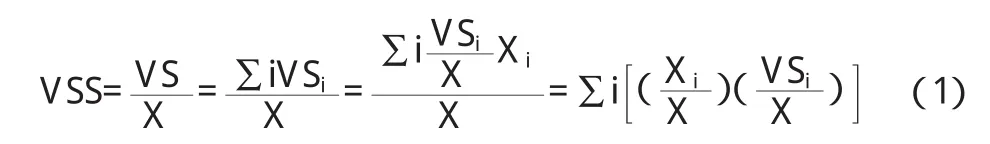

隨著垂直專業化的生產模式日益成熟,對于如何計算中美出口貿易中有多大的出口產品比重是來自中間品的加工貿易,存在兩種方法,比較通用的是有Hummels、Ishii、Kei-Mu Yi(2001年)提出來的,稱為投入產出法,是將一國所進口的中間品分為用于生產出口商品和用于生產國內最終消費兩部分,然后按進口品用于出口的價值對出口額的比率來定義“產業內貿易”或“垂直專業化比率”(vertical specialization share)(平新喬,2005)。此種測算方法能較清晰的揭示當前中美貿易的實質是中、美、東南亞之間的三角貿易關系,即中國從東南亞進口中間品,然后生產組裝,部分用于國內消費,部分用于出口到美國的發達國家。垂直專業化的測算方法介紹根據H ummels、K-MYi(2001)的方法,來計算中國對美國出口貿易中垂直專業化的占比。出口商品中垂直專業化的比重(VSS)為:

其中,VSi表示i產業的垂直專業化程度,Mi為產業i的進口中間品數額,Yi為i產業的國內總產出,Xi是i產業的出口額。各個產業的VS值之和即為一國的VS總和X為總出口,為產業i占總出口的比重為產業i的垂直專業化比重,所以一個國家的垂直專業化占總出口的比重(VSS)為各個產業的垂直專業化比重(VSSi)加權總和。根據此種方法,可以計算出中國對美國出口商品的垂直專業化比率(VSS),具體數據可以向作者索取。

四、數據和實證分析

1、數據的選取與處理

本文試圖分析垂直專業化對中美貿易中中國的利益有何影響,因而嘗試找到一個代理變量;在該代理變量的選取中,這里考慮過貿易順差、貿易條件。下面分析為什么這些變量作為中國在中美貿易中利益狀況的代理變量并不合適:首先,貿易順差的出現與一國所處的經濟階段有關,發展的起步階段需要通過貿易積累資本用于國內的建設,而中國的大量廉價勞動力又必然使中國出口廉價勞動密集型產品流入美國,此種貿易模式初期使中國積累了發展所需的資本,但隨之而來的國內通脹壓力、環境污染、高度的依賴出口、產業升級慢等也不容小視(牛海霞,2009),隨著經濟的起飛,我們必然需要更加科學可持續的發展,貿易順差顯然不會是我們所追求的,因此,將貿易順差作為中美貿易中利益變化的代理變量不合適。而貿易條件則沒有一個數據獲取難度比較大,無法以此指標作為衡量貿易利益變動的代理變量。不難發現以上這些變量包含的因素多,而且隨著時間推進對于不同的經濟階段所帶來的意義也是不同,所以不具有代表性;而眾所周知,隨著經濟的發展,產業升級必然會導致勞動密集型產業所占比重越來越小,而向著資本密集型發展,資本密集型產業的出口比重增加代表的是產業的升級,這對于我國的長遠利益無疑是有益的。20世界90年代中后期以來,中國主要參與的國際化垂直貿易分工主要都產生于資本密集型產業,而勞動密集型產業則垂直專業化分工的程度較低(張明志、李敏等,2011);而雷朋(2006)在他的研究中指出,垂直專業化分工的參與通過技術環節不斷的加強、交易費用的降低、配套設施規模化集群化,從而通過規模化擴大在該環節的優勢;除此之外,這種特定環節技術的精進,勢必會為技術創新帶來土壤,從而為新技術的生產打下基礎。綜上所述,不難看出垂直專業化必然會帶來產業的升級,而產業的升級則會使出口產品中資本密集型產品比例大幅提升,提升了國家的貿易利益。

基于以上分析,采用上文提到的按SITC分類的數據(來自comtrade),因為SITC7這類商品的出口比率上與其他兩類數據是此消彼長的關系,只需研究SITC7這類資本密集型商品是如何變動即可。

本文之所以加入匯率,是因為考慮到人民幣對美元的不斷升值,會使國內一些勞動密集型的低附加值企業出口日益困難,而使整個貿易結構更傾向于資本密集型的企業(李永寧,2011)。但匯率又是一個時時都在變動的量,通過選取官方公布的每月匯率,再對一年的進行平均,即得到一個匯率,將這個匯率作為這一年的匯率。

2、數據的說明

中國對美國出口按SITC分類的數據來自COMTRADE數據庫,中美匯率數據來自《中國統計年鑒》,垂直專業化(VSS)的數據來自北京大學中國經濟中心課題組(2006)以及林季紅在《國際垂直專業化對中美貿易順差的影響》。

3、實證分析

首先,具體的估計方程如式2:

其中,被解釋變量lnex7代表了中國對美出口商品中按SITC分類第七類商品比率的對數,lnvss則代表中國對美出口商品中垂直專業化率的對數,er為人民幣兌美元匯率,ε為隨機擾動項。為了保證計量的嚴謹,實證分析主要分為以下兩個部分:

(1)單位根檢驗。兩個相互獨立的變量可能出現偽回歸,因此應先檢驗是否存在單位根,我們采用的ADF方法來檢驗是否存在單位根。計量結果顯示了lnex7、lnvss和er均為一階單整過程。

(2)協整分析。單位根檢驗的結果表明,數據均為非平穩的,因此直接用最小二乘法可能會導致偽回歸,我們需要進行協整分析。

首先,我們需要判斷這些變量在理論上是否存在關系,否則進行協整分析就沒有意義。直接回歸結果lnEx7=1.448 lnvss-5.356表明lnex7和了lnvss可能存在長期關系。然后,先使用J o h n s o n的ML E方法估計該系統的向量誤差修正模型(VECM),MLE方法估計所得到的結果為:

lnex7=1.409lnvss+0.088er-6.098

作為對比,下面直接用OLS估計此長期關系,得到:

nEx7=1.539lnvss+0.0947er-6.375,且回歸結果均是顯著的。

從上面的結果可以看出,OLS系數估計值與Johansen的ML E估計結果比較接近;當然,從理論來說,MLE估計更有效率。

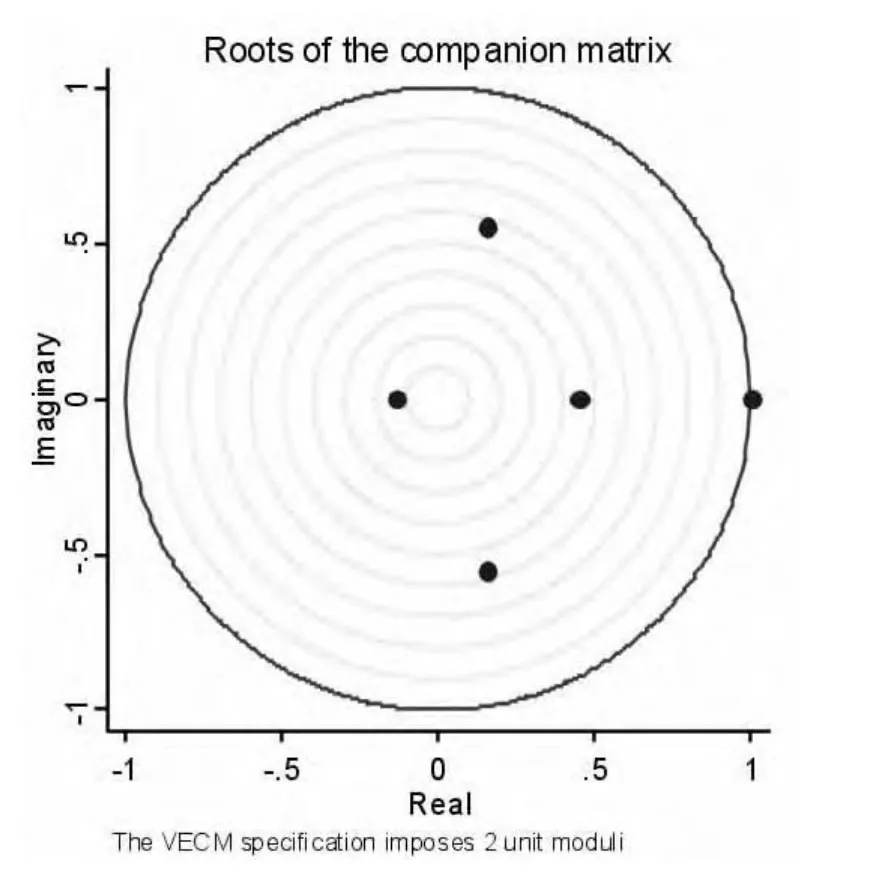

下面檢驗VECM模型的殘差是否存在自相關。如果存在自相關,則預示著要增加滯后階數,結果顯示可以接受“無自相關”的原假設。下面,檢驗其V ECM系統是否穩定,結果如圖1所示。

結果顯示,除了VECM的模型本身所假定的單位根之外,伴隨矩陣的所有特征值均落在單位圓之內,故是穩定的。以上分析結果表明,垂直專業化分工對我國貿易利益的變化的影響得到了實證的支持,我們所研究的變量之間存在長期的關系。

圖1

五、主要結論和政策啟示

本文通過考察其中資本密集型(SITC7)產品的出口比率的變化,可以知道,貿易的深化,即垂直專業化程度提高時如何使我們的出口商品中包含更多的資本密集型產品,從而使我國在貿易中獲取更多利益,通過實證分析,我們主要得到以下結論:第一,我國出口商品中資本密集型產品比重從1996年18.67%上升到2010年的50.12%,與此同時,中國對美出口產品中垂直專業化分工的比重由15.8%上升到25.71%,說明我國的出口結構在優化,全球貿易參與度在深化。第二,最后通過協整分析,可以知道,長期來看,中國出口產品中垂直專業化所占的比重每上升一個百分點,中國對美國出口產品中資本密集型商品(SITC7)的比率便會上升1.5個百分點。匯率每上升一個百分點也會使中國對美國出口產品中資本密集型商品(SITC7)的比率上升0.09個百分點,即匯率的變動也在一定程度上改變了我國的出口商品結構。

以上分析給我們的啟示:首先,我們需更加快更深入的參與到全球化分工中,在競爭的過程中提升我們的真本領。通過加快產業升級、技術積累,逐漸向著產業分工的上游發展。其次,匯率的上升并非那么可怕,在給制造業帶來打擊的同時也促使產業的轉型升級。

[1]Kei-Mu Yi:Can Vertical Specialization Explain the Growthof World Trade?[J].Journal of Political Economy,2003(1).

[2]Hummels David,Jun Ishii,Yi K-M:The Nature And Growth Of Vertical Specialization In World Trade[J].Journal of International Economics,2001(54).

[3]平新喬:中國出口貿易中的垂直專門化與中美貿易[J].世界經濟,2006(5).

[4]北京大學中國經濟中心課題組:中國出口貿易中的垂直專業化與中美貿易[J].世界經濟,2006(5).

[5]林季紅、孟靜:國際垂直專業化對中美貿易順差的影響[J].世界經濟研究,2012(11).