英語寫作語篇中并列結構連接詞and用法探析

(東北師范大學 外國語學院,吉林 長春130024)

一、引 言

修辭結構理論(Rhetorical Structure Theory,簡稱為 RST)由美國學者 Mann與Thompson創立于20世紀80年代。這一理論的提出最早是關于寫作篇章所能夠實現的功能的假設,研究的基本單位是句法單位,比如小句、句子、短語、語法結構等。這一理論是關于自然語篇的結構描寫,關注的是由篇章組成部分之間的關系構建的篇章結構以及通過對層級關系及關聯結構的分析研究篇章的連貫性。雖然修辭結構理論最初研究的重點是篇章句法與語義單位之間的層級關系及對篇章連貫性的理解,但是本文試圖通過對大學生英語寫作語篇中并列關系連接詞“and”用法研究,來探討與證實修辭結構理論也可以應用于句法上并列,而語義上具有主從關系的小句關系研究。

二、修辭結構理論與邏輯語義關系

(一)并列結構與偽對等關系

語篇單位既可以通過層級關系也可以通過非層級關系,即并列對等結構組織起來。并列結構是一個句法概念,Lehmann說并列結構是一種非依存關系[1]。通常這種結構產生和存在的條件是被連接的各個組成單位在句法結構上具有對等的地位,進而在具體的句法語境中起同樣的作用(Lang[2];Crysman[3])。通過并列結構結合起來的語言單位從廣義上說可以是小句,既包括完整的小句,也包括動詞短語的非限定性結構,比如動詞不定式等。一個并列結構包括兩個或兩個以上并列單位,很多時候并列的結構都是通過顯性連接詞的連接而實現的,比如and。英語中,并列連接詞“and”可以用來結合不同的范疇:名詞或名詞性短語;動詞或動詞性短語;形容詞或副詞;介詞短語;小句等。

通常,并列結構與主從結構的界限并不是絕對的,比如“and”結構,從形式上講是一種典型的對等結構,然而從意義上說卻經常呈現主從關系屬性。換句話說,句法上的對等與語義上的對等并不可同等對待。觀察具體的小句關系就會發現兩種并列結構:一種是句法與語義上同時對等;另一種是句法上對等而語義層面上顯示層級關系。如果第一種情況下的結構被稱為并列結構,那么第二種情況則為偽并列結構(pseudo-coordinate)[4]。Yuasa與 Sadock提到鑒別并列結構的一個重要標準[5],即是否可逆,看改變“and”前后的并列單位的順序是否會影響句子的語義功能,如果語義不發生改變那么這個結構就是真正的并列結構。

(二)RST關系

修辭結構理論(RST)的分析者通常基于對篇章語義信息的理解將語言信息單位之間不同的關系用RST關系來界定。Mann與Thompson提出23種修辭關系[6],這也是本研究中界定邏輯語義關系的依據,具體包括:環境關系(circumstance)、解答關系(solutionhood)、闡述關系(elaboration)、背景關系(background)、使能關系(enablement)、動機關系(motivation)、證據關系(evidence)、證明關系(justify)、意愿性原因關系(volitional cause)、非意愿性原因關系(nonvolitional Cause)、意愿性結果關系(volitional result)、非意愿性結果關系(non-volitional result)、目的關系(purpose)、對照關系(antithesis)、讓步關系(concession)、條件關系(condition)、析取關系(otherwise)、解釋關系(interpretation)、評價關系(evaluation)、重述關系(restatement)、綜述關系(summary)、序列關系(sequence)、對比關系(contrast)。

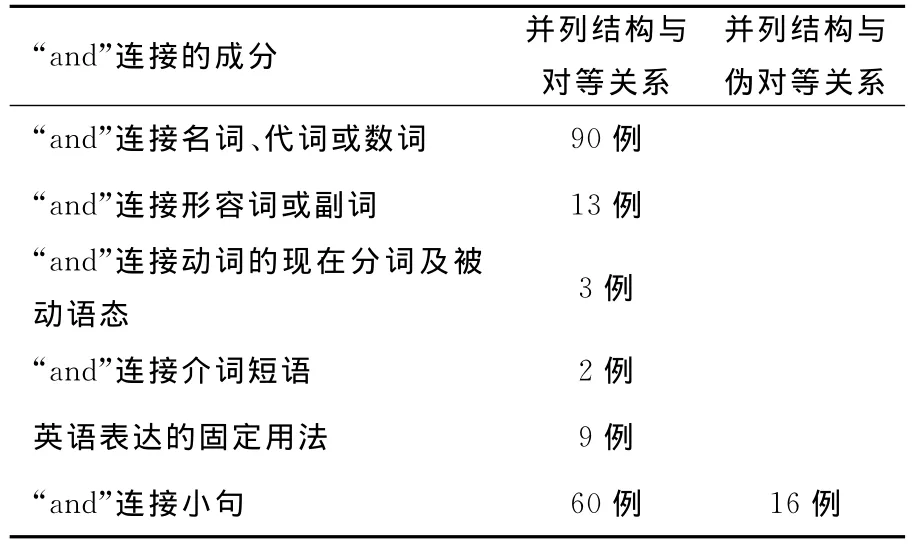

(三)有關“and”用法的數據采集

本文所研究的語料是英語專業學生的英語演講稿。隨機抽取20篇,進行數據分析和統計,最后發現并列關系連接詞“and”共出現216頻次。而它的用法根據其出現在句中的位置可以分為兩大類:第一類是置于句首;第二類是置于句中,這也是“and”最常見的位置。其中,第二類情況又呈現出六種狀態,分別為:連接名詞、代詞或數詞;連接形容詞或副詞;連接動詞的現在分詞及被動語態;連接介詞性短語;英語表達的固定用法;連接小句。修辭結構理論框架下,本文的研究重點是“and”置于句首以及“and”連接小句的情況。因為在對所有的“and”結構進行理解與語義分析時發現,這兩種情況下學生的語義表達都比較混亂,直接影響其寫作的連貫性;而在其他情況下,學生基本都能做到正確使用并列結構來建構對等的語義關系。本文的研究目的是發現學生寫作語篇中并列結構連接詞“and”是否有不準確使用的情況;如果出現了偽對等關系(pseudo-coordinate),要表達的具體的語義邏輯關系是什么,又該通過什么樣的主從關系連接詞來澄清。這樣的研究會為未來寫作教學,特別是學生的寫作語篇中邏輯語義關系的構建過程提供依據。

(四)“and”置于句首時的用法分析

“and”置于句首時的用法主要劃分為兩類:一是“and”連接并列結構同時構建對等關系,語料中共發現10例;二是“and”連接并列結構卻構建偽對等關系,語料中共出現13例。但是兩類用法中,學生在實現不同小句關系的時候出現的問題都比較明顯。“and”置于句首與“and”置于句中雖然都有連接小句的情況出現,但是前者構建的是句子與句子之間的關系;后者連接的是一個句子單位內部兩個小句之間的關系。“and”雖然只是并列結構的標記語,并不構成句子的實際意義成分,除非有時寫作者有特殊的寫作目的,才會以“and”開始一個獨立的句子;否則如果只是表達單純的并列結構與對等關系,這樣的句子在英語本民族語言人看來會非常地不自然。比如:

(1)When a woman marries the eldest son in a family,she automatically becomes the wife of all his brothers upon her marriage.And her children recognize all her husbands as fathers without distinctions.

(2)On the other hand,this 135-meter-high lighthouse had stood for 1000years before it was destroyed by earthquakes.And the flame of the lighthouse kept burning without extinguishing for nearly 1000years.

上述兩個例句中的“and”之后的句子信息雖然都是對前一個句子的附加信息,但是從語義理解的角度講,卻并不有助于邏輯關系的構建,不利于語篇的銜接。Halliday與Hasan認為語篇中的銜接關系可以由連接詞來構建,也可以通過意義之間的自然順序來表示[7]。這種沒有連接成分的連接被視為隱性連接(implicit conjunction)。所以,根據上述兩個例句中的邏輯關系特點,可行的改進辦法是直接去掉“and”或者將“and”置于前后兩個句子之間,將兩個句子連成一句話而沒有必要分成兩句。

事實上,當“and”出現在句首的時候,通常“and”之后都會伴有另外一個連接詞或短語,兩種連接成分作為一個整體的連接單位銜接語篇中的信息。往往第二種連接成分會表現出有別于“and”對等關系的不同的語篇關系,如:and yet,and then,and anyway,and also,and furthermore,and in addition等。在本研究隨機抽取的學生的寫作語料中,并列結構與偽對等關系共13例,其中5例為序列關系(sequence),而以“and then”開始的句子3例。比如:In order to commemorate the donation of the engineer,they named this kind of coffee“espresso”.And then espresso was promoted to the world by the famous cafe Starbucks.但是也發現了一處“and then”誤用的情況。學生將“and then”用于一個新段落的段首,導致表達的邏輯語義關系缺少銜接與連貫。

“and”置于句首時,其他7例偽對等關系包括:意愿性結果關系(volitional result),非意愿性后果 關 系 (nonvolitional result),解 釋 關 系(interpretation),背景關系(background),對照關系(antithesis)以及讓步關系(concession)。當學生另起一句描述新話題時,他們或多或少要受到母語思維的影響,傾向于使用句法上的并列結構以實現信息的追加。此時,學生用英語中的并列結構連接詞“and”來對等漢語中的“然后”,于是就出現了下面的例子:

(3)However,we must recognize that some of the difficulties also lie in the migrant workers themselves.And provinces may encounter different problems in making schooling available for migrant workers'children.

(4)Recently many cases have happened by using DNA samples to solve inheritance disputes.And the rules for breaking the marriage are strict.

理解上述兩個例子中的前后句子之間的邏輯語義關系,對讀者來說是巨大的挑戰。事實上,一種語義關系的存在通常是由詞匯或非詞匯線索顯示,而無論這樣的線索能不能找到,語義關系都是確實存在的。然而,對上述兩個例子中的邏輯關系的理解而言,關系連接詞不可或缺但卻不能使用“and”。仔細分析不難發現,例句(3)要表達的是一種因果關系,因而“and”可以用“as a result/thus/consequently”等表示因果關系的連接詞或短語來替換;例句(4)要表達的是一種讓步關系,所以如果學生用“although”來連接前后兩句話,那么句子之間的邏輯關系就非常明確了。綜合上面的分析,可以看出“and”置于句首時,被學生誤用的可能性比較大。然而,這只是“and”用法的一個方面,而“and”置于句中時,連接的句法成分要更復雜些。

(五)“and”置于句中時的用法分析

并列結構連接詞“and”置于句中是其常規的句法規則。

表1 “and”置于句中的用法

表1的數據顯示,除了在英語表達的固定用法中,“and”的用法完全受語言搭配的影響,比如:again and again,better and better,here and there,more and more等,其他大多數情況下,學生比較擅長使用連接詞“and”自由地構建對等關系,無論連接的上下文句法成分是什么,其中不乏具有明確邏輯關系、表達精彩的并列對等結構的例子。比如:Marriage is not simply aphysical and materialistic process,but the spirit of mutual support,the harvest of collective efforts and the warmth of having each other.但是當“and”連接某些句子內部小句的時候,有的學生還是想當然地使用“and”來連接上下文的信息,但是卻沒有意識到這樣做的直接后果是混淆了句子內部的邏輯語義關系。這就又一次證明了受母語思維甚至是母語負遷移的影響,學生的中介語表達的自然度以及邏輯性還有待提高。比如下面的例句:

(5)After they married,they met many problems which developed into irreconcilable conflicts and they divorced in the end.

(6)The empire was shocked by this tragedy and understood the construction of a lighthouse was necessary.

(7)China provided great economic assistance to Pakistan during the Cold War and helped it build an independent economic system.

例句(5)與例句(6)中的語義關系符合修辭結構理論中的意愿性結果關系(volitional result)。每個句子中,前一個小句闡釋的是原因,后一個小句是人的意愿性結果;例(7)呈現明顯的闡述關系(elaboration),“and”之前的小句表達的是綜合的信息,之后的小句顯示的是具體的做法。通過進一步分析“and”構建的偽對等關系的例子,發現被學生誤讀的關系都屬于23種修辭結構關系中比較簡單的關系,而相對復雜的關系,比如使能關系(enablement)、動機關系(motivation)、證據關系 (evidence)、證 明關系(justify)等卻從未出現。這也說明了另外一個問題,學生在寫作語篇構建的過程中容易忽視常用的邏輯語義關系表達的準確度與自然性,所以出現了上面例子顯示的結果,越常見的邏輯語義關系越容易出錯。

三、結論及對寫作教學的啟示

本文的數據分析結果,顯示出導致大學生英語寫作語篇缺少連貫性的一個容易被忽視的原因,即并列結構連接詞“and”的不準確使用。研究發現,的確存在一定數量的句法形式上對等然而語義關系上偽對等的表達。一方面是因為漢語作為母語對英語作為中介語的負遷移;另一方面源于學生在構建邏輯語義關系方面認知能力的欠缺。所以英語寫作教師在指導學生寫作的過程中,除了提倡詞匯表達上的準確與生動以及語法使用上的正確性,還要培養學生對不同邏輯語義關系的顯著意識,從鑒別關系、掌握用法以及合理使用的角度逐漸提高學生的認知能力,有意識地抵制母語的負遷移,構建符合語境和寫作目的的正確的邏輯語義關系。雖然,Victoria Fromkin在其著作中指出連接詞、介詞、冠詞和代詞在句中連接語法并鮮有語義內容,因而被稱為虛詞[8],但是本研究卻證實連接詞也具有重要的句法功能與語義意義,不可忽視。本研究只圍繞著一個并列結構連接詞“and”的用法展開,事實上還有其他很多并列關系連接詞以及主從關系連接詞有待深入探討與研究。

[1]Lehmann,C.Towards a typology of clause linkage[A].In Clause Combining in Grammar and Discourse[C].John Haiman & Sandra D.Thompson (eds),Amsterdam:John Benjamins,1988:181-226.

[2]Lang,E.The Semantics of Coordination[M].Amsterdam:John Benjamins,1984.

[3]Crysman,B.Coordination.Encyclopedia of Language& Linguistics[M].2nd edn,Keith Brown (ed.),Amsterdam:Elsevier,2006:183-196.

[4]Culicover,P.W,Jackendoff,R.Semantic Coordination Despite Syntactic Coordination[J].Linguistic Inquiry,1997,28:195-217.

[5]Yuasa,E,Sadock,J.M.Pseudo-subordination:A Mismatch between Syntax and Semantics[J].Journal of Linguistics,2002,38:87-111.

[6]Mann,W.C,Thompson,S.A.1988.Rhetorical Structure Theory:Toward a functional analysis of text[J].IPRA Paper in Pragmatics1:79-102.

[7]Halliday,M.A.K,Hasan,R.Cohesion in English[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[8]Fromkin,V.An Introduction to Language[M].Beijing:Beijing University Press,2002.