對高校陽光體育教學改革實踐的思考

——以開封大學為例

楊 綺

(南京信息工程大學體育部,江蘇 南京 210044)

在高校體育教學中,抓任務就是緊緊抓住高校體育教學目的與任務。調結構就是調整體育課的時間結構,將其調整為人們習慣鍛煉身體的時間。促發展就是促進學生身體素質的提高,鍛煉方法的掌握和終身體育鍛煉能力的儲備。因為高校體育活動是學生進行體育教育的最后階段,是學生掌握正確體育觀、形成良好健身方式、掌握終身健身方法的重要過程。它決定著學生走向社會能否堅持體育鍛煉、擁有健康的體魄、為祖國健康工作50年。因此,高校體育是學校工作的重中之重。國家教委和體育局針對當前學生存在鍛煉意識差、身體素質尤其是耐力素質下降、運動技能差、教學內容競技化、教學方法陳舊的問題頒布了陽光體育運動與全民健身綱要,該綱要要求:“國民要每天進行1 h體育鍛煉,掌握1到2種健身方法,每年進行1次身體測試”。這在宏觀上為學校體育改革提出了目標與建議,即學校體育要注重學生健身功能的培養,鍛煉習慣的養成和落實每天鍛煉1 h的行動。然而,在微觀上,又沒有具體的要求與建議,各校落實健身綱要精神時,不知從何下手,無所事事,出現了教學大綱不知安排什么好,教師不知教什么的現狀。針對上述問題,課題組經過認真思考,認為原有的體育課以實現三基為教學目的,而現在的教學目的是讓學生掌握健身的方法、養成鍛煉習慣,為終身體育鍛煉打下良好的基礎,即教學目的變了,但教學的組織形式、方法和手段并沒有改變。如教學時數仍按原有的每周1次,上課內容大而全,面面俱到,學生什么都學,到最后掌握的不精等于什么都沒有學,造成學生上課積極性不高、身體素質下降、鍛煉習慣沒有養成、終身健身方法掌握欠佳等局面。為此,課題組,依據運動生理學原理,把握增強身體的三要素,即健身活動要采取科學的鍛煉形式、要有量的積累,要有醫務監督并反饋作出調整。提出取消以班級為單位的體育課組織形式,將學生的體育學習和鍛煉時間安排在早操和課外活動時間,并以院系為單位進行體育鍛煉和養生方法的學習。具體為:學生從周一到周六每天進行一次1 h體育鍛煉,早操以耐力鍛煉為主,下午課外活動時間一年級以學習養生鍛煉方法為主,二年級以專項為主,具體為一年級單日早上出操,雙日下午學習健身方法。二年級反之亦然。每年安排一次身體測試。這種設想在微觀上確保了健身綱要精神的執行,為學生鍛煉習慣的養成和終身鍛煉打下了良好基礎。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

2010年下半年,我們將開封大學新舊校區分為兩個實驗區,舊校區的各學院進行陽光體育運動改革試驗,它包括:文學院、新聞與傳播學院、歷史文化傳播學院、外語學院和法學院等5個學院作為實驗組。新校區仍按原有的教學組織方式進行教學。并選取與文科相近的教育科學學院、哲學與公共管理學院、工商管理學院、環境與規劃學院和經濟學院等5個單位作為對照組。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法

結合研究對象,運用現代信息技術手段,在萬方數據庫、中國期刊網等進行針對性查詢,對所獲得的資料進行歸納分析,剖析目前我國學校體育改革的現狀,并慎重構建高校體育改革的思路及模板,促進終身體育教學的健康發展。

1.2.2 問卷調查法

1.2.2.1 調查對象

在實驗過程中我們調查了老校區一、二年級學生198人(其中男生:94人,女生:104人)分別來自老校區的五個院系,它們是文學院、新聞與傳播學院、歷史文化傳播學院、外語學院和法學院。另外,在新校區一、二年調查了206人(其中男生:96人,女生:110人),他們分別來自與實驗對象相近的專業,它們是教育科學學院、哲學與公共管理學院、工商管理學院、環境與規劃學院、經濟學院。

1.2.2.2 問卷的信度和效度

1)問卷的效度:整個實驗的內容與步驟征詢了15位從事高校體育教學的專家及教授的意見及建議,由93 %的專家認為整個實驗設計合理和比較合理。

2)問卷的信度:問卷使用前進行了重測信度檢驗,二次測試時間間隔20天,得出重測信度相關系數r=0.91,這個結果基本達到了社會測量學要求的信度標準。

1.3 實驗法

實驗對象按照改革的模式進行為期2年的運行實驗,對照組仍按正常的教學組織形式進行教學,實驗結束后進行對比分析,以驗證改革的效果。

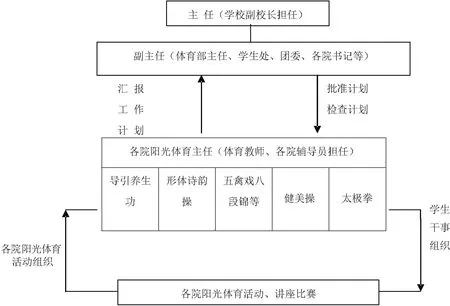

1.3.1 陽光體育運動指導委員會的組織結構

陽光體育指導委員會主任由學校負責體育工作的副校長擔任,統領陽光體育活動的各項工作。副主任由各院的書記、體育部主任、團委書記、學生處處長擔任,具體指導陽光體育活動的各項工作。 各院的陽光體育活動俱樂部主任由體育教師和各院輔導員擔任,組織學生進行陽光體育鍛煉,提高耐力水平和對健身方法的掌握。學生出勤情況由各院的體育活動干事負責,期末,陽光體育活動俱樂部主任根據學生出勤情況、健身內容的掌握情況、耐力水平和素質評定結果,確定學生的體育成績(圖1)。

1.3.2 陽光體育活動運行模式

陽光體育活動的運行代替了學生體育課的活動組織形式,體育教師轉變為體育活動指導員,學生從周一到周六到各院指定的地點進行體育活動,提高耐力水平、學習健身鍛煉方法。一般是早操進行耐力活動和復習前一天教的健身內容,第二天下午課外活動時間一年級學習健身鍛煉方法,二年級進行專項選修教學。每天1 h,2個年級交替進行。各院輔導員、團委負責組織,體育教師負責健身內容的傳授。

圖1 陽光體育運動指導委員會組織結構圖

2 研究結果

2.1 構建陽光體育教學內容體系

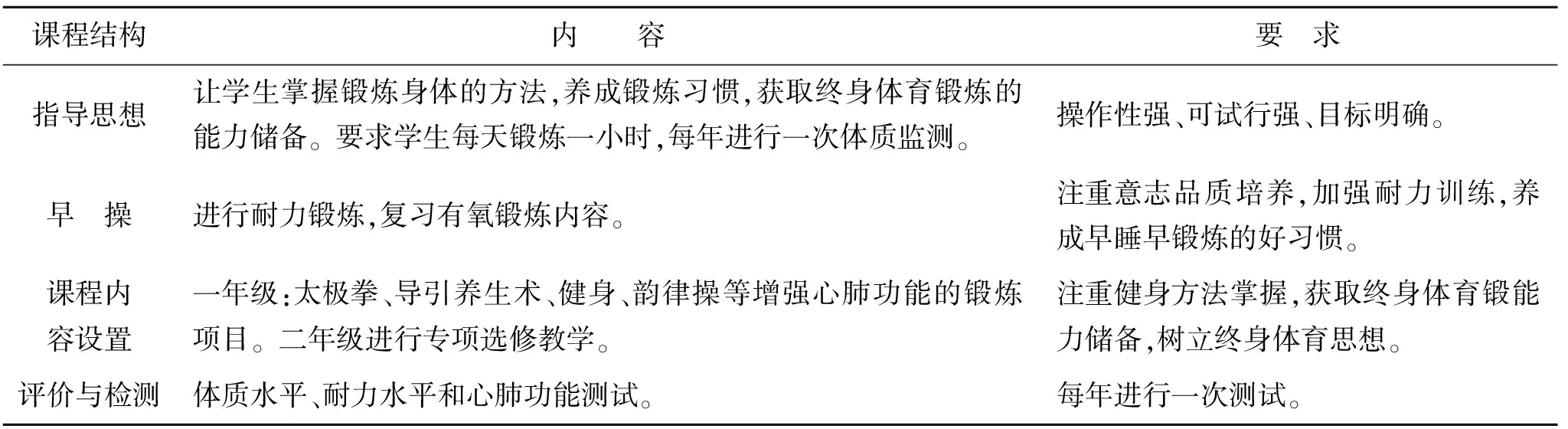

陽光體育活動的指導思想是:以學生為本,因材施教,注重健身及方法的掌握,發揮教師專長,強制學生養成正確作息時間,培養學生鍛煉習慣,為終身體育鍛煉打好基礎的新的內容體系。該指導思想詣在讓學生了解體育的本質[1],使學生明白體育鍛煉對身體、生理和心理健康的影響,自覺運用掌握的健身方法,指導課外體育鍛煉,為終身體育鍛煉打下良好技能儲備,將來能夠自覺投入到全民健身行列中。基于上述指導思想,我們重構了陽光體育教學內容體系,見表1:

表1 陽光體育教學內容體系

2.2 實現陽光體育教學內容體系的手段

2.2.1 每各教學年度進行一次體質測量

每個年級在第二學期進行一次體質測量,評價學生的身體形態、素質(尤其是耐力素質)和心肺功能水平。

2.2.2 培養學生掌握兩種以上健身方法

早上由各年級輔導員、體育教師、學生干部共同組織學生進行耐力跑的鍛煉。提高的耐力水平,培養學生克服困難的心理素質水平,養成早睡早起的生活習慣,堅決與睡懶覺的惰性作斗爭。在下午的課外活動時間,由體育教師進行健身方法的教學,一年級教學內容選取增強心肺功能的教學項目,如太極拳、導引養生術、健美操、五禽戲和八段錦等,使學生在音樂的伴奏下,進行學習鍛煉,二年級學生進行專項選修教學。提高興趣,逐步養成鍛煉習慣,提高自己的心肺功能,為終身體育鍛煉打下良好基礎[2]。

2.2.3 確保學生每天進行1 h的體育鍛煉

每個年級的學生都是早操與課外活動間隔進行,周日休息。從制度上確保了每天鍛煉1 h。學生的出勤情況由各年級輔導員、學生干部負責,認真統計,作為期末學習成績的一部分,出勤達不到要求的學生實行減分,嚴重缺勤的學生體育成績不及格。

3 陽光體育教學改革實踐的效果及其啟示

3.1 陽光體育改革后的效果

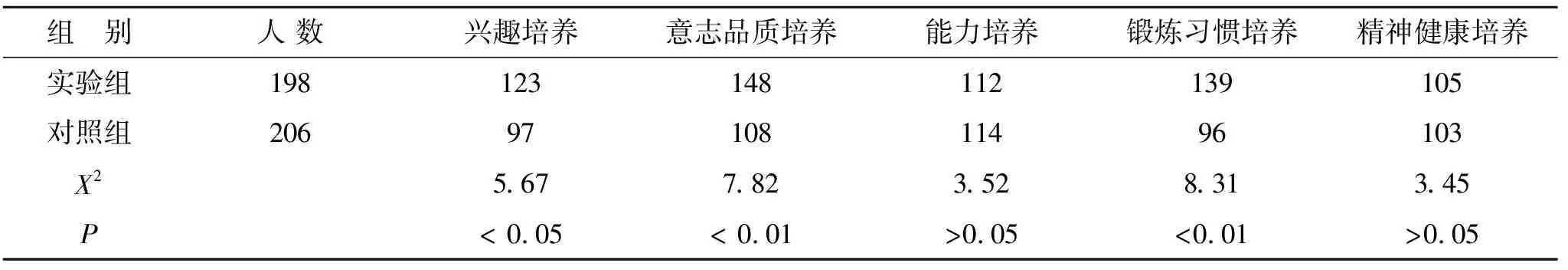

3.1.1 兩組學生分別對教學效果的評價比較

由表2可知,實驗組在興趣培養方面優于對照組。調查中實驗組回答是的人數為123人,對照組回答是的人數為97人,P<0.05,兩組學生呈現顯著性差異,說明這種試驗模式能夠培養學生的鍛煉興趣。在意志品質培養方面,實驗組回答是的人數為148人,對照組回答是的人數為108人,P<0.01,兩組學生呈現非常顯著性差異,說明該試驗模式非常能夠培養學生的意志品質。尤其是通過早操耐力訓練,培養了學生克服睡懶覺的惰性。在能力培養和精神健康培養方面都是P>0.05,兩組學生無明顯性差異,兩組學生認識基本相同,說明在這次改革試驗中忽視了這兩方面的培養,提醒我們在以后教學中加以改進。在鍛煉習慣培養方面,實驗組回答是的人數為139人,對照組回答是的人數為96人,P<0.01,兩組學生呈現非常顯著性差異。說明實驗組學生在輔導員和體育教師的指導下,能夠熟練健身方法,并逐漸自覺地進行健身練習,養成了良好的健身習慣。

表2 兩組學生對教學效果的評價

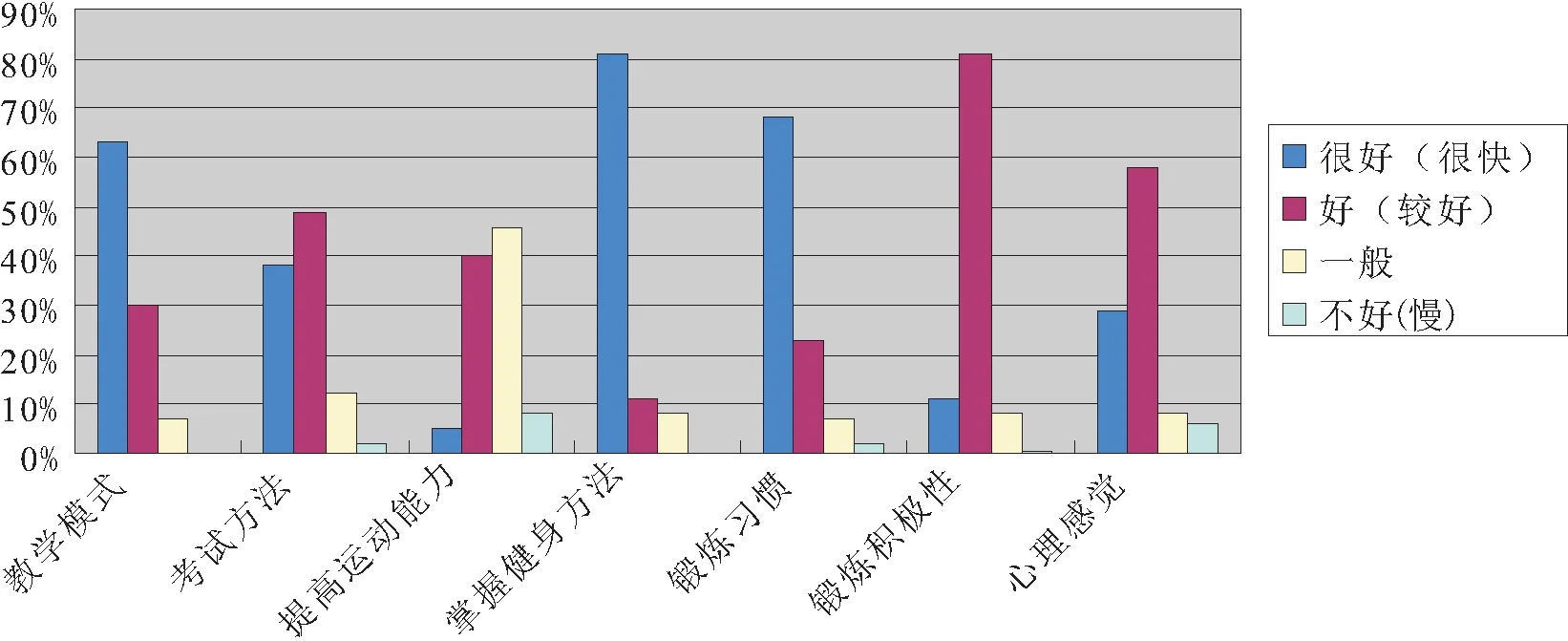

3.1.2 實驗組學生對陽光體育教學模式給予高度評價

從圖2可知,參加實驗的學生幾乎對該實驗模式給予肯定的回答,其中,由61 %的同學給予高度評價,29 %的學生給予較好選擇,說明陽光體育教育模式能夠保證學生每天的鍛煉時間。通過健身方法的學習,學生獲得較多的健身手段,在學習鍛煉的過程中,不僅掌握了健身方法,同時還養成了鍛煉習慣,達到了大學體育對學生的要求;在考試方法上,有86 %的學生認為比較合理,學生通過努力都能到達優異的成績,而且沒有壓力,上課比較輕松。在運動能力、健身方法掌握、鍛煉習慣養和心理感覺方面,絕大部分同學都給予較好評價。學生在早晚鍛煉期間,心里感覺良好,鍛煉積極性明顯提高,接受能力較強的學生不僅有展示自己能力的機會,而且末等生通過努力,也能按學校要求,樹立鍛煉和運動的自信心,對這些健身方法的熱愛,學生能夠運用已獲得的健身方法自覺地進行鍛煉,既滿足了個性要求,也能達到健身、養成鍛煉習慣的目的,學生逐漸形成了終身體育觀[3]。

圖2 陽光體育教學實驗組學生對該模式的評價

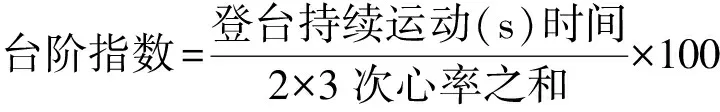

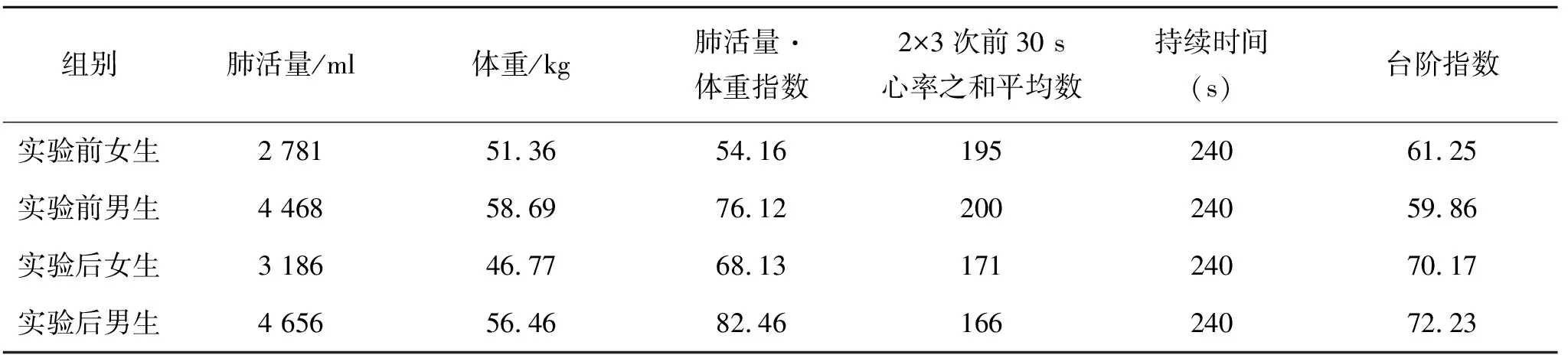

3.1.3 實驗對象的生理機能明顯提高

表3 實驗后兩班生理機能的評定

3.2 實施陽光體育教學的啟示

3.2.1 實施陽光體育教學模式需要全方位的支持

第一場地問題,實驗陽光體育活動首先要保證學生每天1 h體育鍛煉,在同一時間一個年級的學生都要被趕到操場,一個寬敞的體育場地是必須的。第二是和學生的惰性作斗爭。高校的學生都是應試教育的佼佼者,善于熬夜搞攻堅戰,形成晚睡晚起的壞習慣。實施早鍛煉以后,學生最痛苦的事情就是起不了床,想盡各種辦法逃避早鍛煉。體育教師和各年級輔導員在領導的支持下,修改作息時間,要求晚上11點統一熄燈睡覺,早上6點起床出早操或進行早讀。有了制度以后,各系書記要嚴格要求,學生的出操情況與入黨、評先等各方面掛鉤,每天進行點名,嚴格執行新的作息制度,與學生的惰性作堅決的斗爭。第三,需要學校領導的支持。相關方面的老師,從早忙到晚,工作量很大,光要求奉獻是不行的,學校領導要從精神上、物質上予以支持。

3.2.2 陽光體育教學要培養一批有組織能力的體育骨干

陽光體育活動真正實施起來規模很大,必須培養一批有組織能力的體育骨干,協助老師工作,負責學生考勤,在老師的幫助下制定鍛煉計劃,帶領、組織同學參加早上跑步和下午的健身方法學習[4]。組織小型比賽,激發同學鍛煉興趣,營造群眾體育活動生機盎然的大好局面。

3.2.3 堅持開設既讓學生感興趣,又能增強心肺功能的鍛煉學習項目

鍛煉身體的方法千千萬,沒有必要重復枯燥無味的鍛煉項目,緊緊抓住終身體育鍛煉這個主題,選擇一些不僅學生感興趣,而且能夠增強他們心肺功能的體育鍛煉項目,并貫穿于教學的始終,讓他們學精學透,鍛煉自如,如太極拳、導引養生術、形體詩韻操和健身操等,讓學生始終在音樂的伴奏下,盡情的鍛煉,每天沉浸在鍛煉身體的樂趣中[5]。另外,長跑鍛煉常抓不懈。學生漫步長跑是非常好的有氧鍛煉項目,雖然枯燥,但非常有助于心肺功能提高。通常說,最簡單的項目,就是最好的項目。

3.2.4 處理好群眾體育與競技體育的關系

競技體育能夠顯著提高學校聲譽,而群眾體育費錢費時,不見功效。所以,學校領導往往注重競技體育的投資,利用比賽的優異成績,迅速提高學校的知名度[6]。然而,群眾體育,尤其是學生的身體健康是學校工作的重點,學校領導要始終把健康第一的思想放在首位,切實做好陽光體育活動,把提高學生的身體健康作為學校工作的第一要務,同時也要協調好競技體育與群眾體育的協調關系,讓二者協調發展,全面提高學校的體育工作[7]。

3.2.5 陽光體育教學使學生既掌握了健身方法,又養成了鍛煉習慣

陽光體育活動由最初的強迫組織活動,到最終的自覺參與,學生參加體育鍛煉的思想發生了根本改變,以往被冷落的體育活動場所,出現人滿為患的現象。學生在體育骨干的帶領下,利用已學的鍛煉知識自覺進行鍛煉。隨著鍛煉時間延長,學生的交際圈逐漸變小,形成相對穩定的鍛煉小組,他們經常鍛煉某一項健身活動,相對固定[9]。天長日久,健身活動成為每天生活的一部分,學校的群眾體育也出現了生機勃勃的局面。

4 結論

1)陽光體育教學模式代替了幾十年不變的體育課教學模式,學生不再為上課而上課,明確了體育鍛煉目的,掌握了健身方法,養成了自覺鍛煉習慣,奠定了終身體育基礎[9],更加符合“全民健身綱要的要求”,為高校體育的改革提供了新思路、新方法,建議推廣應用。

2)陽光體育教學使學生每天都有鍛煉時間,確保了體育鍛煉的延續性,學生從周一到周末,每天都有1 h的體育鍛煉,不僅提高了健康水平,而且通過健身方法的學習,品嘗了鍛煉興趣,明確了鍛煉目的,逐漸養成了鍛煉習慣,樹立了終身體育觀[10]。

3)陽光體育教學培養了一批有組織能力的體育骨干,他們不僅能夠自覺地進行身體鍛煉,而且能夠帶領周圍的人進行鍛煉,憑借自己的興趣與愛好維系著相互間感情,在鍛煉中不斷加深,隨著時間的推移,他們的教學能力、組織能力不斷提高,為將來成為體育社會指導員奠定了基礎。

[1]李慧玲.建立高校課外體育活動的新模式——體育俱樂部初探[J].武漢體育學院學報,1999(2):16-18.

[2]田愛華.構建21世紀高校體育體制新模式[J].武漢體育學院學報,2002(2):24-25.

[3]曹平.從學生對健康認識的變化看高校體育課程改革[J].武漢體育學院學報,2002(2):20-23.

[4]田愛華.大連理工大學俱樂部體育教學模式的改革實踐與思考[J].成都體院學報,2001(1):18-20.

[5]楊貴仁.牢固樹立健康第一思想,切實加強學校體育工作[J].中國學校體育,1999(6):23-25.

[6]毛振明.體育教學模式論[J].體育科學,1998(6):14-16.

[7]王宗平.從健身談競技——大學體育教學改革與實踐[J].體育科學,2001(1):19-21.

[8]高占江.普通高校公共體育課的俱樂部制教學模式[J].武漢體育學院學報,2004(2):23-25.

[9]李明學.大學生體育課程目標與實現的途徑[J].體育文化導刊,2004(2):26-28.

[10]白震,易春燕.論現代高校公共體育課程學習目標實現途徑的實證研究[J].北京體育大學學報,2006(1):12-15.