大學生生命教育融入思想政治教育研究

朱琳

摘 要:當前國內大多數高校采用拓展新校區建設的方式來培養更多人才。本文針對新校區建設環境中大學生思想現狀,對存在的問題進行分析,探討在此環境下生命教育融入思想政治教育的對策。通過對新校區建設中大學生的生命觀進行問卷調查,剖析大學生的生命行為以及產生這些行為的原因,為大學生生命教育融入思想政治教育的實施提供依據。

關鍵詞:新校區;環境;生命教育;思想政治教育;對策

中圖分類號:G641 文獻標志碼:A 文章編號:1002-2589(2014)06-0285-02

高校作為傳授知識、培養人才的場所,是大學生踏入社會之前黃金的成長基地。馬克思說:“人創造環境,環境也創造人。”一個合理的校園規劃對學生的精神起著潛移默化的作用,筆者通過對新校區建設中大學生的生命觀進行問卷調查,剖析大學生的生命行為以及產生這些行為的原因,為大學生生命教育融入思想政治教育的實施提供依據。

一、高校新校區建設中的大學生思想現狀

(一)調查設計及方法

本次調查內容圍繞建設中的新校區周邊城市功能、人文氛圍、文化制度、大學生生命觀、高校生命教育課程開展情況等方面展開,發放問卷1000份,收回有效問卷915份。筆者選擇了貴州大學、貴州師范大學、貴州財經大學、貴陽中醫學院、貴陽醫學院的五所新校區在校大學生做調研,其中貴州大學為187人,貴州師范大學為190人,貴州財經大學為183人,貴陽中醫學院為175人,貴陽醫學院為180人。其中男生425人,女生490人,大一至大四各年級調研人數所占比例分別為:26.45%、25.68%、24.92%、22.95%。

在調查中區分了不同的性別、年級和專業,使本問卷數據更具科學、合理、具有代表性。調研后期,通過EXCEL統計出問卷的數據結果,并結合SPSS軟件分析方法進行數據處理,得出統計圖表及結論。

(二)調查結果

1.高校新校區周邊城市功能不足,學生滿意度低

表1調查顯示,在新校區周邊設施如交通、供水、通訊等基礎設施與市區相比相對滯后。新校區周邊交通服務普遍落后、供水不夠穩定、通訊條件差、信號弱、環境衛生不良、周邊經營市場混亂,這些不和諧因素使得學生對新校區的滿意度不高。

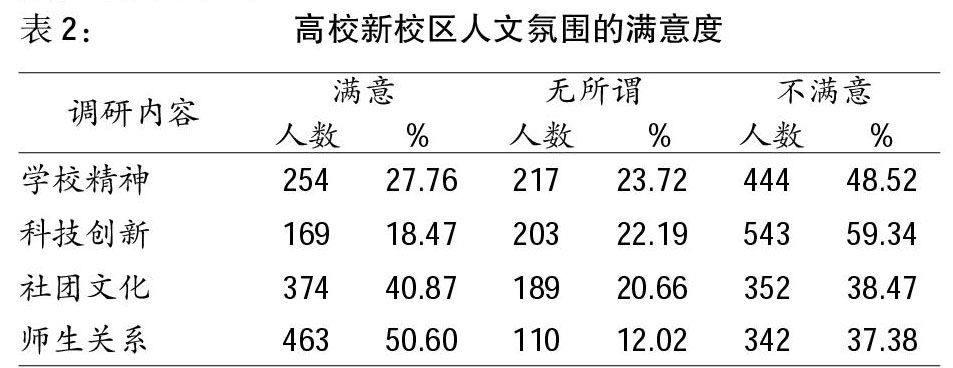

2.高校新校區人文氣息淡薄,學生思想壓力大

通過對高校新校區學生對學校精神、科技創新、社團文化、師生關系的滿意度調查,學生普遍對這種多校區發展過渡過程中學校的人文精神認同感不高。高校新校區建設中存在人文氛圍不濃、大學精神缺乏等問題。行為是意識的反應,意識影響著個體行為,高校校園文化氛圍的營造任重而道遠。

3.高校新校區服務保障制度不完善,學生安全感不強

表3顯示,貴州省高校新校區建設中的校園制度文化建設效果不容樂觀。新校區建設中的大學生對后勤保障制度滿意度所占比率仍不高;社會服務制度比率低,這也從側面反映出高校新校區建設亟須政府及相關部門的配合與支持。

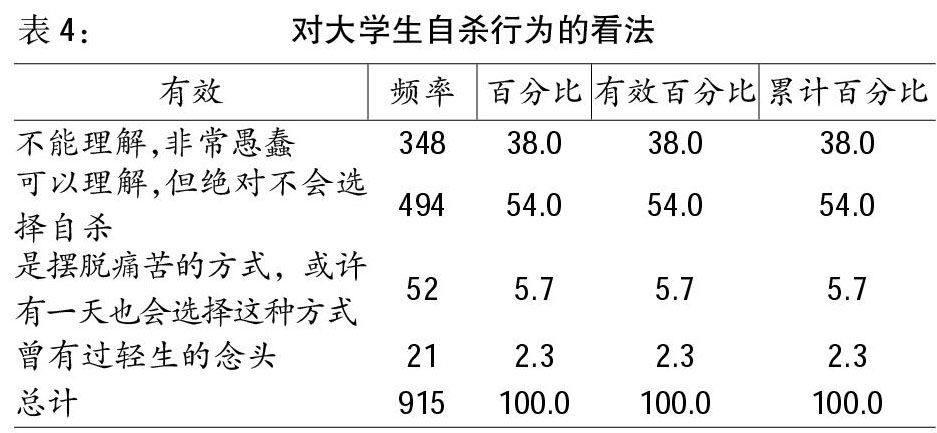

4.高校新校區生命教育力度弱,學生生命價值觀薄弱

表4顯示,在針對大學生對“自殺行為的看法”的調查中,大多數大學生認為自殺這一極端行為不可取,但會理解這種行為,少部分同學表示有過輕生的念頭。面對僅有一次的寶貴生命,如此不積極的態度,反映出的是對待自身生命價值的輕視,選擇自殺無疑是對生命的藐視、踐踏。

二、高校新校區建設中生命教育的缺失的原因

(一)高校并未占領對大學生進行生命教育的主陣地

調查顯示,雖然生命教育的內容在相關的課程中有所滲透,但大學生獲取生命知識的途徑主要依靠報刊網絡雜志;高校中普遍開設有心理健康教育中心,但在大學生中的認知度和影響力有限;大學生自發組織的“關愛生命健康”主題的社團,其規模、師資等方面實力薄弱,學生參與程度不高,影響范圍有限。事實上高校沒有占領對大學生進行生命教育的主陣地。

(二)高校生命教育停留在自然生命保存的教育層面

當前高校的生命教育,更多時候是在忽視生命的極端暴力事件發生以后提出,致力于生理層面生命個體的保護。然而這種亡羊補牢的做法并不能從根本上解決問題的根本,諸多忽視生命、危害生命現象的背后隱藏的是個體的社會問題、價值問題、心理問題。

(三)高校生命教育面臨獨立開展的困境

生命教育中將人的生命理解為人與自我、人與他人、人與社會、人與宇宙四個維度,其中部分知識在中小學階段已開始接觸,比如學生所接受的中小學教育中人與自然、思想品德教育、體育與健身等。大學課程若獨立開設生命教育會顯得重復,不僅加重學生的課業負擔,也會使學生對生命教育的理解產生偏頗。將生命教育采用滲透的方式進行和開展,可以借助這一學科已有的內容,進行生命教育理念的補充和強化。“生命教育與其他學科的內容不但不會有“疊床架屋”的問題,還能收相輔相成之效”[1]。

(四)高校缺乏具備生命教育專業理論知識的師資

教師是生命教育的關鍵,教師的素質修養和育人能力決定了生命教育的效果。高校教師應轉變觀念,將生命教育的理念融入教學活動過程中。引導學生學會自我欣賞、珍愛生命。為了實現教育大眾化,近年來高校大規模的擴招。部分高校新校區的活動場所和教學條件無法得到保障,大學生對高校的歸屬感、認同感下降。學生自身出現的心理困惑、迷茫,找不到良好的交流途徑;學生對于生命意義的探求,得不到教師的關愛支持。

三、高校新校區建設中生命教育融入思想政治教育的對策

生命教育與思想政治教育都是實現人全面發展的教育,挖掘兩者之間在教育理論、教育內容、教育目標、教育方法上存在的共通之處,是生命教育融入思想政治教育的前提基礎,為兩者構建教育合力創造條件[2]。

(一)堅持以人為本的教育理念

蔡元培先生曾說過“大學者,研究高深學問者也”;“大學學生,當以研究學術為天職,不當以大學為升官發財之階梯”[3],他的教學理念肯定了大學作為知識傳播和學術研究的功能;教育家梅貽琦在《清華大學教育方針》中曾講“辦大學的方針,概而言之,可謂造就人才,以供社會建設之用”,后又進一步闡明“辦大學就有兩種目的:一是研究學問,二是造就人才”[3],大學的教育理念承擔著培養應用型、服務社會人才的責任。應時代發展要求,大學的教育理念也應超越其本體性的階段,站在個體生命實現價值最大化的高度堅持“以人為本”,加強對“人”及“人性”本質的關注,為大學教育的可持續發展提供動力和支持。

(二)融入中西方優秀生命教育思想

高校的思想政治教育是與時代發展相結合的一門課程,逃避西方思潮所帶來的沖擊并不能解決根本問題。在中西方思潮交融碰撞的大背景下,應提倡“引導學生認識生命,教育學生正確認識生命與死亡,建立正確的生死觀,培養健康積極的關于生與死的態度,即生死教育”。[4]基于生命教育與思想政治教育的共通之處,將西方生命教育的部分內容納入進我國生命教育課程體系之中,并結合我國優秀傳統文化中的生命哲學思想,為生命教育融入高校思想政治教育提供動力支持。

(三)構建豐富多彩的生命教育課堂

在當前思想政治教育的課程中,可以將生命教育理念與馬克思主義哲學相結合,在《大學生思想品德修養與法律基礎》、《形勢政策》課程中融入有關生命知識和生命價值的內容,引導學生認識并尊重生命發展的客觀規律,應順應社會時代的發展,賦予個體時代精神,在把握這一點的前提下鼓勵大學生個人主觀能動性的發揮;在《倫理學》中進行生命教育,在積極引導正面倫理觀的同時,結合時代的發展對不同倫理思想出現成因進行分析,以幫助學生做出積極正面的觀念選擇。

參考文獻:

[1]孫效智,臺灣生命教育的挑戰與愿景[J].課程與教學季刊(臺灣),2009,12(03):1-26.

[2]陳飛.論思想政治教育與生命教育的契合[J],思想教育研究,2011(11).

[3]尹兵,大學教育理念與教育的可持續發展[J].中國成人教育,2009(17).

[4]趙坤,大學生命教育研究[D].長春:東北師范大學,2007.