比較視角下流動女童受教育基本情況分析

蘇雪萍

(福建省婦女干部學校,福建 福州350003)

2001 年中共中央、國務院頒布的《關于基礎教育改革與發展的決定》首次提出流入地政府在解決農民工隨遷子女教育問題上的責任,明確提出“兩為主”政策。隨著“兩為主”政策的不斷發展完善,在義務教育階段,越來越多的流動兒童享受到了教育機會的公平和“政策紅利”。在這種情況下,關注流動女童是否同等享有公平教育資源,對于推進教育的性別均等和促進女性群體的發展都意義重大,對真正實現男女平等更是具有深遠的作用。

1 選題背景與研究方法

20 世紀80 年代以來,福州作為經濟率先發展起來的沿海城市,吸引了大量外來勞動力,同時面臨著解決隨之而來的隨遷子女教育問題。根據全國婦聯的調查,福建省的流動兒童數量多達150 萬,是全國流動兒童集中的7個省份之一[1]。他們的教育問題同樣成為關系社會公平公正的突出內容而倍受關注,成為政府和大眾關注的熱點社會問題之一。

研究采取現場問卷調查與訪談相結合的方法,對學生及部分學生家長進行問卷調查,對學校管理人員和教師進行集體訪談。在福州、廈門兩大城市選取流動兒童比例均在75%以上的6 所公立中小學校,隨機抽取小學三年級到初中三年級的學生進行問卷調查。問卷結果用SPSS 進行統計分析,并從性別和流動因素兩個方面在雙向比較②②的視角下從教育機會、教育過程、學業結果3 個方面對在校流動女童的受教育基本情況進行分析。

2 流動女童接受義務教育基本狀況

2.1 教育機會公平未受性別和流動性因素影響

2.1.1 適時入學有保證

流動兒童樣本的性別統計顯示,流動男童比流動女童多出整整10%,說明受傳統性別觀念的影響,流動家庭對男孩的教育更加重視,女童能跟隨父母進城享受優質教育資源的機會更少。但是,對于已在讀的流動女童,入學機會有保障。流動女童在法定年齡入學率達到97.1%,與流動男童的95.9%基本持平。只有極少數兒童入學時年齡超過法定入學年齡(6 周歲)。這說明,性別因素并不影響流動女童及時接受義務教育,受教育權有保障。

2.1.2 就學連續性良好

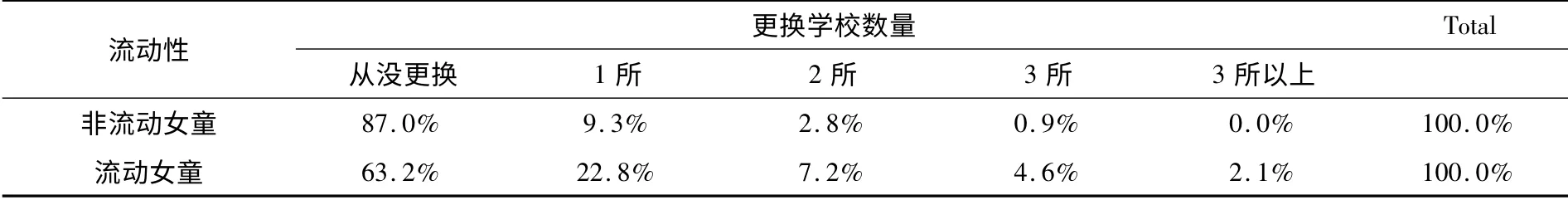

與流動男童相比,流動女童出現短暫休學的現象只有2.7%,低于男童的3.5%。此外,從更換學校的數量來看,流動女童與流動男童基本無差別,“從沒更換”的流動男童與流動女童分別為65.3%與63.2%,“更換1 所”的均為22.8%,“更換2 所”的分別為6.9%和7.2%,“更換3 所及以上”的分別為5%和6.7%,性別因素沒有導致流動女童發生更多短暫休學和更頻繁更換學校的現象,流動女童就學表現出良好的穩定性。另一方面,近幾年在校流動兒童的穩定性趨好,學校每年流進流出的學生人數越來越少。這既得益于“兩為主”政策的執行成效,也緣于流動家庭對兒童教育的日益重視。但是,以流動性因素進行考察,與非流動女童相比,流動女童更換學校的頻率在各級頻次上都較高(表1)。皮爾遜卡方值檢驗的顯著性水平已達到0.000,低于0.05,說明流動性因素與更換學校數量有顯著關聯性,即流動性因素是導致流動女童更換學校的主要原因。

表1 “是否流動女童* 更換學校數量”交叉分析

2.2 公平享有學校教育資源

2.2.1 性別和流動性因素不影響流動女童的學習熱情

對于“某門課程學得好的主要原因”,流動女童與非流動女童給出了相當一致的回答,學得好的主要原因依次是“感興趣”“科任老師課上得好”“其它原因”“老師關注我”;學得不好的原因依次是“不感興趣”“其它原因”“老師上課不生動”。交叉分析顯示,流動女童對課程學得好壞的歸因與流動性因素沒有關聯性。此外,流動女童與流動男童對于學得好的歸因也比較一致,“感興趣”的均占到41%左右,“科任老師課上得好”的,流動男童比流動女童的選擇則要低9.2%,其余兩個選項結果持平。而對于學不好的歸因,興趣因素仍是影響兒童學習熱情的首要因素,流動男童和流動女童分別為41. 9%、47.4%。老師態度對男童學習熱情的影響遠遠高于女生,高達10.5%,女生才為4.5%,其余選擇基本持平。說明,性別因素和流動因素不影響流動女童的學習熱情。影響學習熱情因素方面,流動女童和流動男童、非流動女童的歸因上基本不存在差異性。

2.2.2 興趣小組項目選擇差異

與流動男童相比,流動女童在參加學校的興趣小組方面,只在“體育運動”“書法、畫畫”“音樂、舞蹈”3 項中存在顯著性性別差異:選擇“書法、畫畫”的女童比男童高出7.4%,選擇“音樂、舞蹈”的女生遠遠高出男生18.4 個百分點;選擇“體育運動”的男童高出女童7.2 個百分點,這3 項選擇的皮爾遜卡方檢驗存在顯著性別差異性。而在“學科興趣小組”“寫作、演講”“電腦知識”“其他”等4個方面的選擇上則基本持平,不存在顯著性別差異性。這很可能與學校在教育過程中存在刻板性別印象有關,即認為體育運動類比較適合男孩子,而畫畫、音樂、舞蹈更適合女孩子,從而導致流動男女童在這3 個項目上存在明顯的差異性。

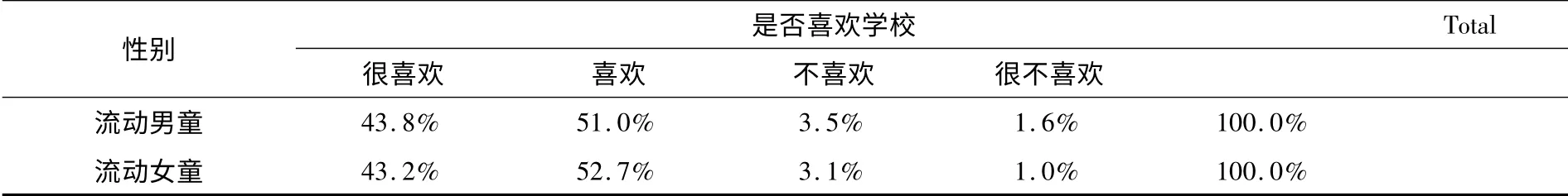

但是,流動女童在選擇興趣小組上與非流動女童的選擇不存在顯著差異性。在各項興趣小組的選擇上,比例均相當。在“書法、畫畫”的選擇上,非流動女童比流動女童高3.8 個百分點,在“音樂、舞蹈”的選擇上,流動女童比非流動女童高3.1 個百分點,余項差異均不超過2 個百分點。卡方檢驗結果顯示,女童選擇興趣小組與流動因素沒有關聯性。這可能與現在公立學校的興趣小組普遍不需要由家長額外支付學習費用有關,即流動兒童與非流動兒童公平享受到了所在學校的教育資源。相應的,也得到了流動兒童的認可。無論流動男童還是流動女童對所在學校的認可度,在四級程度上都十分一致(表2)。而與非流動女童相比,流動女童對學校“很喜歡”的比例要低8.6 個百分點,“喜歡”則要高出5.9 個百分點,負向評價“不喜歡”和“很不喜歡”則基本相當。

2.2.3 參加校外輔導課程的選擇差異

對于參加校外輔導課程的數量,流動男童與女童的結果十分一致(表3)。

表2 “流動兒童性別* 是否喜歡學校”交叉分析

表3 “流動兒童性別* 校外輔導課程數量”交叉分析

從表3 可見,參加課外輔導班的數量與性別因素無關,流動女童在家里基本上能得到與流動男童相當的教育投資。但是與非流動女童相比,流動女童參加課外輔導班的比例低于非流動女童8.5 個百分點。分析顯示,流動因素與是否報名課外輔導班有顯著性關聯,這應當與流動女童家庭經濟狀況普遍比非流動女童較差以及家庭對教育的理念差異有關系。

2.3 學業情況的性別差異與流動性差異分析

2.3.1 流動性因素影響學習成績滿意度的自我評價

流動女童對學習成績在正向評價上“滿意、非常滿意”比非流動女童低,但在負向評價上“不滿意、很不滿意”比非流動女童高,說明流動女童對自我學習成績的滿意度較低。皮爾遜卡方值檢驗的顯著性水平已達到0.005,低于0.05,說明流動性因素與學習成績的評價高低有顯著關聯性。但是,流動女童與流動男童對學習成績的自我評價并不存在差異性,無論是正向評價還是負向評價,都相當一致:“非常滿意”均為5.9%,“滿意”分別為46.6%、46.4%,“不滿意”分別為44%、41.3%,“很不滿意”分別為3.5%、6.4%。

2.3.2 獲取學習獎項方面,流動女童表現不俗

從單項獲獎的結果及卡方檢驗的結果來看,流動女童與非流動女童獲獎情況分布均勻,流動因素沒有導致流動女童在獲獎方面的劣勢。但從總體上來看,在“三好學生”獲獎方面,流動女童比非流動女童略高3.9 個百分點之外,其余5 個獎項的獲獎情況,均是非流動女童更高,高出的平均比例為3.48%。說明非流動女童總體上比流動女童具有更全面發展的傾向,這可能與城市本地兒童從小成長的家庭和社會環境有很大關系。

從性別角度看,流動女童獲獎情況整體優于流動男童。流動男童除了在“知識競賽獎”方面高出女生9%;而在“作文競賽獎”“三好學生”“優秀班干部”等獎項上,女生均比男生高出6.5%左右;其它選項持平。造成這一狀況的主要原因是“流動兒童到城市學習的費用高于在家鄉求學,在中國農村傳統的家庭觀念支配下,女孩比男孩更加不易到城市來學習”,“因此到城市學習的女孩比男孩更加珍惜學習機。”[1]

2.3.3 流動女童的繼續求學意愿強烈

對于“讀完初中,你在學習上有何想法”這個問題,流動女童和非流動女童一樣,表現出對繼續學習的極大熱情,分別有85.8%的流動女童與88.2%的非流動女童表示“希望考上好的高中,繼續學習”,而持有同樣想法的流動男童只占到75.7%,而且越是高年級的流動女童,這種意愿越強烈,初三流動女童100%希望考上好的高中繼續學習,同比只有81.8%的流動男童持有同樣希望。這與張繪等人的研究結論“初三年級相對于初一和初二選擇工作和回家鄉讀書的人數在增加,留在北京的人數在減少”[2]恰恰相反,這可能與這些流動女童在公立學校上學享受到相對公平的教育有很大關系,因為“在打工子弟學校就讀的流動兒童選擇回家繼續讀書和工作的概率大于公立學校就讀的流動兒童。”[2]另一個重要原因是,這些流動女童基本上已經適應并認可了城市的生活和學習環境,她們潛意識里已經按照城市孩子的成長途徑來描繪自己未來的人生了。另一方面,她們在城市里普遍缺乏有力的社會支持系統,通過繼續求學改變命運、真正融入城市社會也成了她們實現夢想的最可能途徑。

3 結 語

在流動女童與流動男童、流動女童與非流動女童雙向比較的視角下,以性別和流動性作為固定變量進行比較,分析性別因素和流動性因素對流動女童受教育過程各環節的相對性影響。總體來說,在校流動女童享受到了比較公平的教育機會,整體流動性減弱,就學持續性良好。在教育過程中,能公平享受到學校的教育資源。在學習成果上,無論與流動男童還是與非流動女童相比較,都不存在明顯的差距,甚至在某些方面表現得更加出色。這與中國家庭更重視男孩教育,女孩更不容易獲得進城學習機會的因素有關。因為能跟隨父母進城上學的流動女孩往往更加珍惜學習機會,所以學業表現更加突出。而對于初中畢業后的意愿,100%的初三流動女童希望能考上好的高中,繼續學習。隨著政府對教育公平的推進及優質教育資源覆蓋面的擴大,越來越多的女童將得到日益公平的教育資源。

[1]張 繪,龔 欣,堯浩根. 流動兒童學業表現及影響因素分析[J]. 北京大學教育評論,2011(3):122-136.

[2]張 繪.我國城市流動兒童初中后教育意愿及其政策含義[J].教育學報,2013(1):111 -119.