關于深化我區行政審批制度改革的幾點思考

黃占兵+朱曉俊

行政審批是行政機關對經濟、社會事務實行事前管理的一種手段,多年來在我區經濟社會發展過程中發揮了重要作用。隨著市場經濟不斷發展,原有的行政審批制度逐漸不能適應發展的現實需要,深化行政審批制度改革勢在必行。十八屆三中全會明確提出要深化行政審批制度改革,這對于我區推進市場在資源配置中起決定性作用,全面深化改革,加快建設服務政府、法治政府具有重大意義。

我區行政審批制度改革進展情況

2001年國務院部署開展行政審批制度改革以來,我區按照完善社會主義市場經濟體制的總體要求,加大行政審批清理力度,下放、取消和合并了一大批行政審批事項,不斷優化審批流程,行政審批項目逐步“瘦身”,為促進經濟社會持續健康發展提供了有力支撐。我區已進行了3輪審批項目清理,累計清理了超過1000項的行政審批事項,截至目前,自治區本級共有行政審批事項400項。

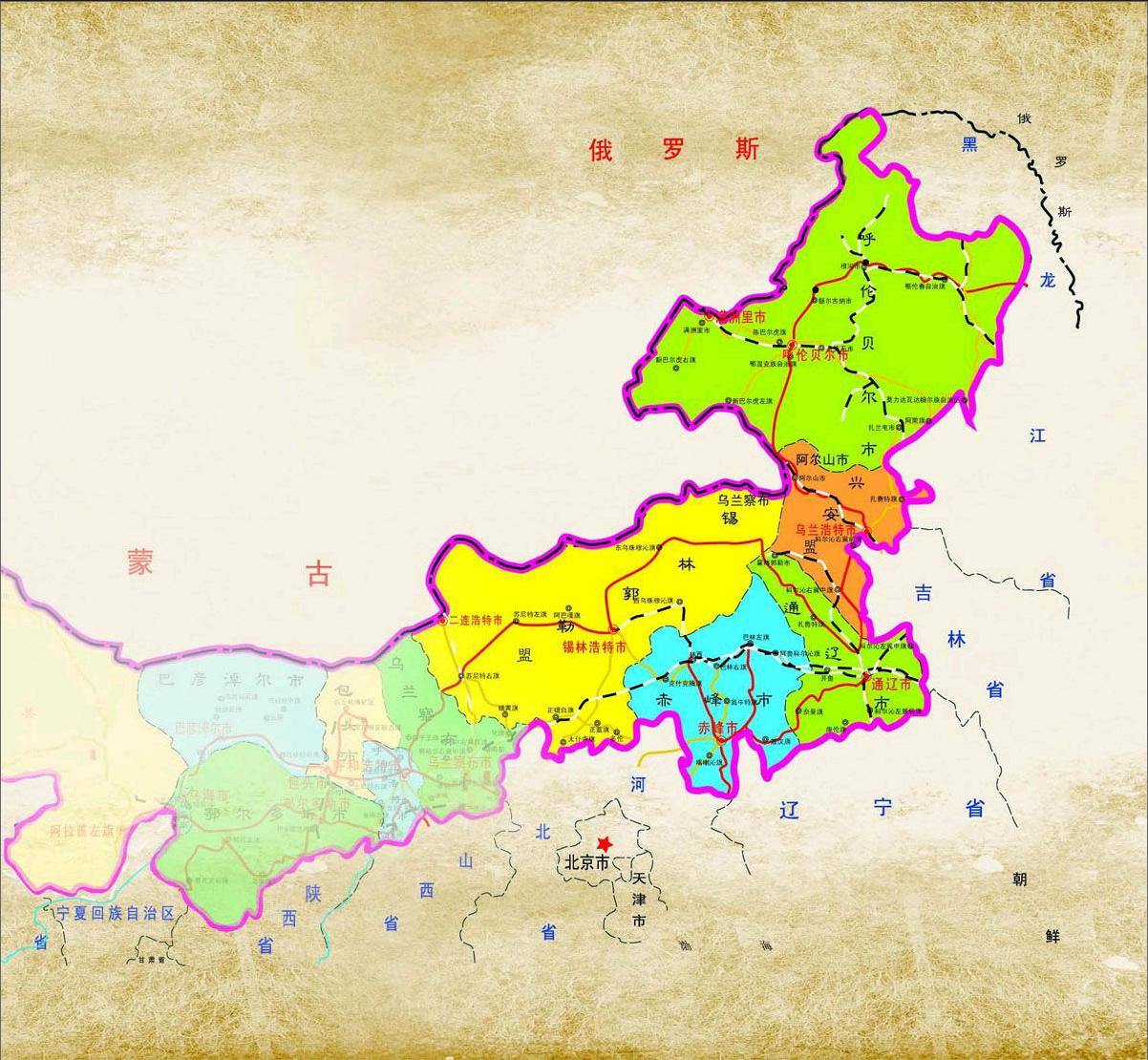

各盟市行政審批制度改革也取得了積極進展。一是行政審批事項精簡下放取得積極進展。減少了一批行政審批事項,其中,呼和浩特市市級審批事項減少為217項,包頭市市級審批事項擬減少為208項,鄂爾多斯市市級行政審批事項減少為258項,烏蘭察布市市級行政審批事項減少為95項,烏海市政務服務中心行政許可審批事項壓縮至100項以內,阿拉善盟保留行政許可事項272項,赤峰市市本級保留行政許可審批項目152項,興安盟行政審批事項減少為267項。下放了一批行政審批事項,其中,鄂爾多斯市已下放審批事項百余項,烏蘭察布市下放行政審批事項68項,2013年赤峰市下放了市本級行政許可審批項目25項。二是審批流程不斷優化,審批時限逐步壓縮。針對審批環節過繁,審批時間過長等問題,各盟市均對審批流程進行了優化調整,對辦事流程進行清理和優化,剔除了不合理的環節,行政審批時限大幅度壓縮。其中,包頭市行政審批時間較法定時間縮短近40%,赤峰市項目辦理時間要求較法定時間縮短3/4,興安盟行政審批時間在原有基礎上壓縮40%以上。三是政務服務中心建設步伐加快。目前,各盟市均已建立了政務服務中心,多數行政部門已入住,如包頭市42個行政審批職能部門中有34個已入住,烏海市37個審批服務職能部門中有28個已入住。

我區行政審批制度改革,通過向市場、向社會充分放權,減少政府對微觀事務的干預,不僅提高了行政效率,加快了政府轉變職能,而且極大地促進了改革紅利的最大程度釋放。但同時也要清楚地看到,我區行政審批制度還不完善,“門難進,臉難看,話難聽,事難辦”的現象依然存在。一是行政審批事項清理精簡不夠徹底,部分地區行政審批事項的清權、確權工作尚未落實到位,目前保留下來的審批項目多數是多年啃不動的 “硬骨頭”,繼續深化行政審批制度改革面臨的難度和阻力越來越大。二是部分行政審批制度不夠徹底,影響了國家、自治區優惠政策的實施效果。例如,部分審批職能在名義上由政府部門下放到了下屬學會、協會等單位,但實際仍由部門掌控,審批事項不僅未減少,反而增加了環節和強制性、隨意性的事業收費服務。三是行政審批項目進駐政務服務中心不夠徹底,窗口授權不夠充分。存在進駐事項不徹底、“含金量”不高,人進事不進、“兩頭受理”、“體外循環”,進駐人員管理和個別部門收費不規范等問題。四是聯審聯辦不夠徹底,同步審批不夠規范。由于進駐大廳的各部門情況各異,存在事項授權不統一、審批流程不銜接的情況,制約了聯審聯辦作用的發揮。這些問題不僅與轉變政府職能,構建服務型、法治型政府的要求不相符,而且不利于激發市場活力,制約了市場在資源配置中決定性作用的有效發揮。

深化行政審批制度改革的幾點建議

深化行政審批制度改革是政府的一場自我革命,實質是“自我限權”,意義重大,任務艱巨。要按照黨的十八屆三中全會和自治區九屆九次全委會議的統一部署,緊緊圍繞政府職能轉變這個中心,繼續深化行政審批制度改革,理順政府與市場、社會的關系,進一步推進簡政放權,推動政府職能向創造良好發展環境、提供優質公共服務、維護公平正義轉變。

一是摸清行政審批事項底數。深化行政審批制度改革,就必須堅持“放限結合”,把該放的權放開放到位,把該限的事限住限好,創造更加公平公正的發展環境,最大限度減少對微觀事務的管理。為此,要加強對行政審批設定的審查,建立第三方審查機制,成立由人大代表、政協委員和政策研究、政務服務、法律、行業管理等方面的專家組成的行政審批事項專家審核組,摸清和核實自治區各部門的行政審批事項底數。除涉及國家秘密等依法不予公開的審批事項外,根據一定原則和權限,編制行政審批事項的自治區目錄、各盟市目錄。凡經各級政府審核確認保留的行政審批事項在各級政府門戶網、信息公開網和部門門戶網發布,并通過電視、報紙、宣傳欄等多種途徑向社會公示,接受全社會監督。嚴格控制新增行政審批事項,運用法律手段鞏固行政審批改革成果、防止反彈,從根本上解決行政審批邊減邊增的問題。

二是取消下放行政審批事項。行政審批制度改革的宗旨,就是把市場和社會的權力全部交還給市場和社會,凡是公民、法人或其他組織能夠自主決定、能用市場機制有效調節、行業組織或者中介機構能夠自律管理的事項,均不應該有行政干預。因此,要破除既得利益的阻礙,敢于啃“硬骨頭”,進一步減少投資項目和生產經營活動審批事項,減少行政事業性收費和資質資格許可,推進政企分開、政資分開、政事分開、政府與市場中介組織分開,充分調動市場活力。建立健全功能完善、防控嚴密、執行高效的事中事后監管工作體系,加快推進政府管理由事前審批更多地轉為事中事后監管。采取放寬準入條件、強化政策扶持等措施,積極培育、引導和規范社會組織進入政府退出的管理領域,承擔相應的管理職能,提高社會組織提供公共產品和服務的能力和水平。

三是規范優化行政審批行為。深化行政審批制度改革,必須從源頭上規范權力行使、遏制權力腐敗,才能真正實現把權力關進制度的“籠子”。因此,要創新審批運行機制,堅持應進必進的原則,把分散在政府部門的行政審批事項集中到政務服務中心統一辦結,把首席代表制、服務承諾制切實落到實處,推行一章結(蓋章)、一費清(收費)、前置審查意見超時默認制和投資與基本建設項目跨部門跨層級并聯審批模式,真正實現“一門受理、集中分辦、限時辦結”。 實施審批流程再造,對保留的審批事項同步實施程序優化和流程再造,取消、整合不必要或沒有法律依據的辦理環節,合理確定辦理時限,統一編制審批事項運行流程圖并對外發布。加快建立全區統一的網上行政審批平臺,促進行政審批效率提高,更好地服務社會和群眾。全面推進審批依據、審批標準、審批時限、審批狀態等行政審批全程信息公開,讓行政審批在陽光下運作。加強對審批環節重點崗位的監督,杜絕徇私尋租、違法違紀行為,最大限度地減少公職人員的自由裁量權,真正實現行政審批的規范、高效、便民。規范從事與行政審批相關聯業務的中介機構和事業單位的服務,積極引入競爭機制,打破部分中介機構獨家經營、壟斷經營的格局,用市場手段促使中介機構改進服務、提高效率。

(作者單位:內蒙古自治區發展研究中心)

責任編輯:楊再梅