數學建模:解決問題的思維路徑

引領學生思維不斷數學化是解決問題教學的重中之重。引領學生思維數學化的過程,其實就是思維訓練的過程,在教學中完全可以通過引導學生建構數學模型來達成。在教學實踐中,教師可以通過“挖掘生活原型——簡化問題表述——建立數學模型”三個步驟,引導學生將生活問題“數學化”、數學問題“模式化”,主動建構起有利于解決問題的數學模型,形成解決問題的策略,使學生學會“數學地思維”,彰顯數學思維的理性美。

一、聚焦:解決問題策略教學現狀引發的思考

解決問題是20世紀80年代以來國際數學教育界提出的一個重要概念,美國數學教師理事會曾經提出:解決問題必須處于學校數學教學的中心。《數學課程標準》明確指出:“形成解決問題的一些基本策略,體驗解決問題策略的多樣化,發展實踐能力和創新精神。”因此,運用學過的數學知識和技能解決實際問題,是小學數學教學的重要目標之一。

蘇教版義務教育課程標準實驗教科書《數學》教材依據新課標的精神,在第一學段的編排中,讓學生初步積累一定的解決問題的經驗,初步了解同一數學問題可以有不同的解決方法。為了幫助學生把解決問題的一些具體經驗上升為理性的數學思考和數學經驗,提高學生理解策略的有效性和靈活運用策略解決問題的能力,從第二學段四年級上冊開始,教材每冊編排一個單元,相對集中地介紹基本的解決問題策略。這樣編排,進一步突出了解決問題方法的選擇、計劃和運用,再通過對方法的反思、內化,促進策略的形成。

蘇教版教材編排特點鮮明,立意明確,使得教師對“解決問題”的教學更加重視,也促進了教師對“解決問題”的教學進一步鉆研。近年來,筆者經常在校內的教研活動、省市級的競賽活動和研討活動中聆聽到教師就“解決問題”這一專題的公開教學。其中不乏有很多優秀的課例,但也存在一些問題,比如解決問題策略的選擇、使用及推廣成為教師鉆研教材、精心展示的重點,而學生在練習中卻常常是直接列式解答,并未使用策略,這使得課堂上所謂的層層遞進、精彩紛呈僅僅停留于形式而已,并未深入學生的思維,并沒有提高學生的策略意識,改變學生的思維模式。這樣的現象引發了筆者深深的思考,解決問題策略的教學重點究竟該如何定位?在教學的過程中究竟要讓學生習得什么?能不能僅僅停留于解決問題?策略選擇與運用的背后還有些什么?

二、剖析:數學建模是解決問題的思維路徑

問題解決常常被看作是能動的、不斷發展的過程,它是通過數學思維不斷數學化的過程,是一個探索、發現、創新的過程。李勝平指出,數學問題解決是利用解題者原數學信息庫中的信息,將數學問題輸入條件信息進行處理、編碼、加工,采取一定的思維對策,運用運算來改變系統的初始狀態,使之改變為目標狀態,使得系統從不穩定系統狀態轉化為穩定系統狀態的這樣一個思維過程。[1]由此可見,引領學生思維不斷數學化是解決問題教學的重中之重。

引領學生思維數學化的過程,其實就是思維訓練的過程,在教學中完全可以通過引導學生建構數學模型來達成,因為數學建模是現實與數學相互聯系的橋梁,它既體現了數學在現實世界中固有的意義,也體現了現實世界蘊涵獨特的數學規律和模式,歷史上數學與現實正是通過建模這一紐帶相互依存,相互促進,并相互轉化的。所以,對于學生而言,數學建模就是一個學數學、用數學和鞏固數學的過程,它是一種高水平的數學思維活動,是數學能力的重要組成部分。[2]

所謂數學建模,就是指對現實問題進行簡化,從中抽象和歸納出能反映問題基本特征和要素及其關系的數學結構,并應用數學思想方法對數學結構進行分析、求解和檢驗,以獲得現實問題答案的過程。[3]數學建模是解決現實問題的一個重要或關鍵的手段,其過程是一個綜合性的過程,是數學能力和其他各種能力協同發展的過程。

數學建模作為數學學習的一種新的方式,它有助于學生體驗數學在解決實際問題中的價值和作用,體驗數學與日常生活和其他學科的聯系,體驗綜合運用知識和方法解決實際問題的過程。[4]學生在建模思想的引領下,舉一反三、融會貫通、創造性地學習,掌握數學知識、技能的同時,學會數學思想方法,獲得數學活動經驗,在數學文化的熏陶中茁壯成長。

三、實踐:探尋數學建模與解決問題的橋梁

帶著思考,筆者積極地在教學中加以實踐,下面就以《解決問題的策略——倒推》的教學為例,談談如何架起數學建模與解決問題的橋梁。

1.原型喚醒,提供貼近兒童經驗的學習背景

數學本是對現實生活的一種抽象,而數學模型更是在多次抽象后的結果,這就使之離學生有了一定距離。[5]因此,教師要想方設法縮小“學生起點”與“數學模型”之間的距離或者搭起兩者之間的橋梁,為學生的數學學習尋找實際生活的“原型”。

【課例】

談話:同學們,聽過小貓釣魚的故事嗎?小貓藍藍和紅紅克服了三心二意的缺點,一心一意地釣起魚來,不一會兒,就有了收獲。可是,他們的釣魚線纏在了一起,究竟是哪只小貓釣到了這條紅色的大魚呢?

出示:小貓藍藍和紅紅釣魚的情境圖。

討論:你是怎樣找到問題的答案的?

預設1:從小貓的魚竿出發,沿著釣魚線去找魚。

預設2:從魚出發,倒回去找到是哪只小貓釣到的。

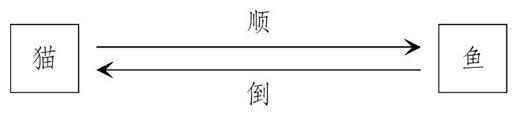

小結:從小貓出發,順著釣魚線,可以找到魚;從魚出發,倒過來想,可以找到小貓。這一順一倒就是兩種不同的數學思維方式。

出示:

從學生熟悉的故事——小貓釣魚入手,激活學生的生活經驗,讓學生在解決類似于“走迷宮”式的趣味問題中,初步建立“順”和“倒”的模型,初步感知順向思考與逆向思考兩種數學思維方式,為新課學習做好鋪墊。小貓釣魚的故事為學生找準了知識“原型”,當然這只是數學教學中的一種隱喻,教師在此基礎上用方框加箭頭的形式將故事加以提升,挖掘出更為深刻的“順”和“倒”的模型,這才從真正意義上為學生找準了學習的起點,引導學生逐步走向數學抽象。

2.問題簡化,設計貼近兒童思維的過渡環節

要建立數學模型,首先必須對實際原型有充分的了解,明確原型的特征,只有做到這一點,才能使建模者對實際問題進行簡化。由于小學生的生活經歷有限,對一些實際問題的了解比較含糊,因此,教師要貼近學生思維的教學環節,引導學生對實際問題進行合理的歸納、抽象,加以適當的簡化,并用恰當的形式表達出來,即學會對問題中的各項因素進行分析,找出各因素之間的關系,用數學語言進行表述和解釋。

【課例】

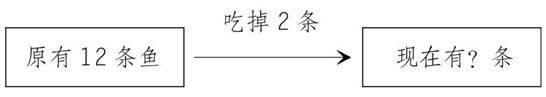

談話:小貓藍藍收獲很大,不一會兒,就釣到了12條魚,可是他肚子餓了,就拿起2條小魚當點心,那么現在他的魚筐里有幾條魚呢?

學生口述想法并列出算式,教師引導學生將藍藍釣魚的故事情節發展用如上圖的方框和箭頭進行整理:

小結:順著藍藍釣魚故事情節的發展,用減法順利求出了藍藍現在有幾條魚。

談話:接著,我們再來看紅紅釣魚的故事。紅紅也釣到了不少魚,可是她悄悄和藍藍一比,發現還是不如藍藍,于是她不甘示弱,又釣了2條魚,現在她的魚筐里有10條魚,你知道她原來釣了幾條魚嗎?

學生模仿上題用方框和箭頭進行整理:

引導學生說說怎么想,出示:

小結:回顧剛才解決紅紅釣魚的問題,我們先順著故事情節的發展,用方框和箭頭整理了信息,然后倒過來推想,算出了原來紅紅釣了幾條魚。倒過來推想,是一種解決問題的策略,今天我們就一起來學習這種解決問題的策略。(板書課題)

在本課中,小貓釣魚的故事不但是一個引子,它還被開發成整個教學活動的線索。在此環節中,教師為故事的主人公藍藍和紅紅設計一個簡單的數學問題,引導學生將故事情節中的信息轉化成方框加箭頭的框式圖的形式,指導整理條件問題的方法,使學生感受到用框式圖能更為簡潔明了地表達出故事情節的發展變化,為進一步的數學抽象、數學建模埋下伏筆,打好學習的基礎。同時,這兩個簡單的數學問題正好為引入新課的“順”和“倒”的模型提供了兩個具體的例子,起到了承上啟下的作用。

3.模型建構,創設促進思維抽象化的教學程序

引導學生建立數學模型的過程,實際上就是引導學生用數學思維的觀點去觀察、分析和表示事物之間的關系,提煉數學信息,學會把現實中的問題通過語言抽象,抽象成一個科學的東西,然后在語言抽象的基礎上進行符號抽象,抽象成一個數學的東西,這個過程對小孩子是非常重要的。[6]教師在教學中要努力創設能夠促進學生思維抽象化的教學程序,層層遞進,引導學生在學習的過程中,深深地感悟到數學思維的抽象美,感悟到數學建模的文化價值所在,汲取求真求知的力量。

【課例】

(1)教學例題1,建立解決一步倒推問題的模型

談話:經過一天的努力,藍藍和紅紅一共釣到40條魚,藍藍給紅紅4條魚,現在兩人釣到的魚同樣多。原來兩人各釣到多少條魚?(出示情境圖)

提問:你了解了哪些數學信息?怎么理解“現在兩人釣到的魚同樣多”?你能將這些數學信息用方框和箭頭的方式進行整理嗎?

交流,出示:

藍藍:

紅紅:

討論:“藍藍給紅紅4條”怎么理解?藍藍的魚怎么變化了?紅紅的魚呢?用更為簡潔的數學符號怎么表示這樣的變化?

進一步簡化:

藍藍:

紅紅:

提問:看圖說說,解決這個問題,你是怎么想的?

討論中強調倒推的過程,并出示圖:

藍藍:

紅紅:

學生獨立列出算式,說說每一步算出的表示什么意思。

提問:算出的結果是否正確?如何檢驗?

教師指導學生將結果代入上圖的“?”,順推檢驗。

提問:同學們,回想一下解決這個問題的過程,我們是怎么做的?先求出什么?(現在藍藍和紅紅各釣到幾條魚)然后怎樣?(用方框和箭頭整理信息,并簡化成數學符號)再怎么想?(倒過來想,算出原來藍藍和紅紅各釣到幾條魚)最后要干什么?(檢驗)

小結:從現在出發,倒過來推想,求出原來。這是一種解決問題的策略,在數學上我們把它叫做倒推策略。(板書,完善課題)

(2)教學例題2,建立解決兩步倒推問題的模型

談話:第二天,貓媽媽把孩子們和爸爸釣到的魚,拿到集市上去賣。上午賣出30條,下午貓爸爸又送來24條,現在貓媽媽有52條魚。貓媽媽原來有多少條魚?

提問:這個問題你準備用什么策略來解決呢?為什么?

學生獨立用方框和箭頭整理條件和問題,再倒過來推算。

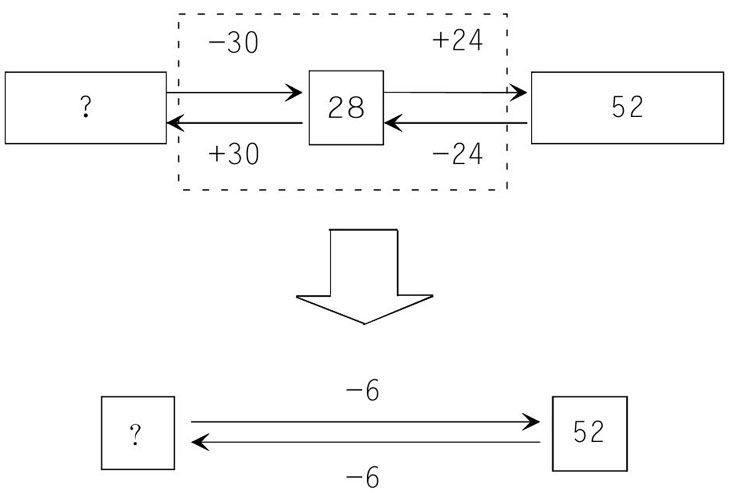

出示兩種整理的方法,溝通文字和數學符號的聯系:

提問:看圖說說,解決這個問題,你是怎么想的?

討論中強調倒推的過程,并出示圖:

學生獨立列出算式,說說每一步算出的表示什么意思。

提問:算出的結果是否正確?如何檢驗?

教師指導學生將結果代入上圖的“?”,順推檢驗。

提問:還有不同的算法嗎?

分析:這種算法有沒有用倒推的策略呢?

出示:

小結:這種解題思路,實際上就是把兩次變化的過程合并成一次變化,把兩次倒推變成一次倒推。

(3)對比溝通聯系

提問:同學們,剛才我們幫助小貓解決了兩個問題。在解決這兩個問題的過程中,都用到了什么策略?為什么這兩道題都要用倒推策略呢?

小結:像這樣,已知現在,未知原來的題目,我們就可以用倒推策略。

提問:回顧一下,剛才我們解決問題的過程,我們是怎么做的?

小結:用倒推策略解決問題,先整理條件和問題,再一步一步地倒推,最后進行檢驗。

提問:倒推的過程中要注意什么?

小結:從現在出發,根據變化的順序,一步一步地有序倒推,倒推過程和變化過程恰好相反。

在教學中,引導學生將框式圖進一步抽象,初步建立倒推策略的模型,分兩個層次展開。首先,教學例題1,引導學生將文字表達的框式圖,舍棄次要因素,抽象出既簡潔又準確的純數學符號表達的框式圖,初步建構起數學符號歸納的模式。這種純數學符號的框式圖,更利于學生厘清倒推的過程、方法,形成技能。其次,教學例題2時,引導學生主動探究兩步倒推問題,讓學生用自己喜歡的框式圖整理信息,在匯報比較中進一步溝通文字和數學符號的聯系,優化方法。此時,教學的重點轉向倒推策略本身,引導學生細細體會倒推的起點、順序、方法,并在方法多樣化的比較中,進一步體會倒推策略的基本特點,從而促進學生掌握基本方法。

在整個教學過程中,筆者不但注重引導學生建構數學模型,還注重引導學生建構學習模型,也就是滲透學法指導,幫助學生掌握解決倒推問題的基本步驟和方法。在教學中,以框式圖為載體,引導學生經歷“抽象——倒推——檢驗”的過程,即用框式圖抽象出數學問題,用框式圖來經歷倒推過程,用框式圖來順推檢驗結果是否正確,讓學生獲得基本的數學活動經驗,建立起解決這一類問題的模型,體會“順”和“倒”的互逆關系。

在《解決問題的策略——倒推》的教學中,筆者通過“挖掘生活原型——簡化問題表述——建立數學模型”三個步驟,引導學生將生活問題“數學化”、數學問題“模式化”,主動建構起有利于解決問題的數學模型,形成解決問題的策略,培養學生解讀、分析、綜合、抽象、簡化信息等多種能力。數學建模在數學學習和應用中占據著重要的地位,它有助于學生學會“數學地思維”,有助于提升學生解決問題的能力,有助于促進學生的個性成長。

參考文獻:

[1]俞平,連四清,武錫環.中國數學教育心理研究30年[M].北京:科學出版社,2011:46-47.

[2][3]林崇德.智力發展與數學學習[M].北京:中國輕工業出版社,2011:410.

[4]于榮華.建模視野下的有效數學教學[J].中小學教師培訓,2010(11).

[5]許貽亮.為學生數學模型的建構做兩道“減法”[J].小學數學教育,2013(1-2).

[6]史寧中.注重“過程”中的教育——《義務教育數學課程標準》修訂的若干思考[J].人民教育,2012(7).

(楊明媚,蘇州市城西中心小學,215000)

責任編輯:趙赟