培養學生數學思想的四種策略

俞金烈

(漳平市實驗小學,福建漳平,364400)

培養學生數學思想的四種策略

俞金烈

(漳平市實驗小學,福建漳平,364400)

近年來,教育家們紛紛提出教育要把握根本,實現返璞歸真,提高學生的數學能力。在數學教學過程中,教師讓學生以探索者的姿態,參與知識的形成和規律的揭示過程,遵循由感性到理性、由具體到抽象、由特殊到一般的認知規律,通過質疑矛盾焦點,實現知識遷移,借助直觀圖形,轉化數學問題等四種策略,積極滲透數學思想,讓學生獲得基本的數學思想,體會數學思想的精髓,提高學生數學素養。

滲透;數學思想;體會;能力

近年來,教育家們紛紛提出教育要把握根本,實現返璞歸真,提高學生的數學能力。正如余文森教授所說:“所謂能力,就是當你把學過的知識都忘掉后,所剩下的東西。”如何提高學生的能力呢?經過長時間的探究發現,在數學教學過程中,教師讓學生以探索者的姿態,參與知識的形成和規律的揭示過程,遵循由感性到理性、由具體到抽象、由特殊到一般的認知規律,積極滲透數學思想,這樣便可讓學生獲得基本的數學思想,體會到數學思想的精髓,從而使數學素養得到提高。

一、質疑矛盾焦點,體會集合思想

集合思想就是運用集合的概念、邏輯語言、運算、圖形等來解決數學問題或非純數學問題的思想方法。教學中,教師引導學生不斷發現矛盾,在解決矛盾過程中,采用直觀手段,利用圖形和實物積極滲透集合思想,滿足兒童希望自己是研究者、探索者的學習本能。

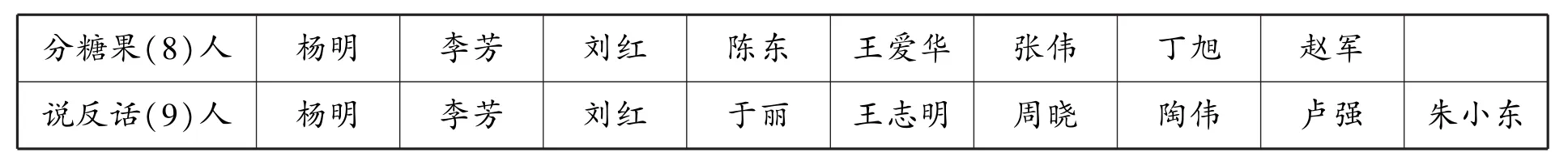

如,教學人教版數學三年級下冊《數學廣角——集合》時,教師出示下表:

表 陽光小學三(1)班第一組參加參加分糖果、說反話的學生名單

請學生計算參加分糖果、說反話的學生一共有多少名。學生列式:生1:8+9=17(人);生2:8+9=17(人),17-3=14(人)。引發學生質疑:為什么要17-3呢?[生3解釋:分糖果有7人,說反話有9人,所以一共有8+9-3=14(人)]又有學生質疑:為什么要減3人呢?引導學生觀察、討論,發現有3人是重復的。生4:分糖果有5人,說反話有6人,兩項都參加的有3人,一共有5+6+3=14(人)。學生提出質疑:分糖果的怎么只有5人,另外3人呢?從而引出用集合圖來表示,讓人一目了然。這樣,通過矛盾的產生與解決,引出集合圖,讓學生對集合思想有了深刻的認識,同時對學習數學、質疑問難產生了濃厚的興趣。

二、實現知識遷移,體會類比思想

類比思想是指將已知的一類數學對象的性質遷移到另一類數學對象上去的思想。教學中,要求教師根據主體已有的知識、經驗,運用觀察、聯想等手段,利用類比思想,通過化新為舊、化未知為已知、化抽象為具體等,將數學問題簡單化,實現問題的解決。由此來培養學生縝密的邏輯思維,提高他們的分析、推理能力。

例如,教學人教版數學四年級下冊《小數的產生和意義》時,在學習一位小數時,學生通過預習知道:把1米長的直尺平均分成10份,每份長1分米,用分數表示1/10米,用小數表示0.1米;3份長3分米,用分數表示3/10米,用小數表示0.3米;7份長7分米,用分數表示7/10米,用小數表示0.7米。請學生認真觀察1/10、3/10和7/10,找出這三個分數的相同點(分母都是10)。再觀察0.1、0.3和0.7這三個小數,找出它們的相同點(都是一位小數)。引導學生觀察、歸納:分母是10的分數可以寫成一位小數。然后讓學生在一位小數的基礎上,利用“學生的最近發展區”,引導學生學習兩位、三位小數,實現新舊知識、經驗的遷移。最后引導學生類比、歸納:分母是10、100、1000的分數……可以用小數表示。這樣通過類比分數與小數之間的聯系,運用不完全歸納法概括出小數的意義,既強化了對小數意義的理解,又體驗了類比的數學思想。

三、借助直觀圖形,體驗數形結合思想

數離不開形,形離不開數。借助圖形可以使抽象的數學概念直觀化、形象化、簡單化。教學中,無論在理解意義,還是探究算理,都可以通過觀察比對抽象的“數”和直觀的“形”來完成。在“數”與“形”的互動中,讓概念、規律逐漸凸顯,抽象出數學概念和數學規律。“數形結合”的思想方法,能讓知識深深印入學生的心田。

例如,教學義務教育課程標準實驗教科書五年級上冊《一個數乘分數》中,先讓學生動手在長方形紙上(代表圍巾)找出王芳的工作效率:1小時織的1/4。然后通過小組合作、動手折紙、剪拼出1/2小時織的部分。課件演示:把長方形紙看作單位1,先找到1小時織的1/4,再把1小時的平均分成2份,其中的一份就是1/2小時織的,也就是1/4× 1/2表示的部分。追問:1/4×1/2就是求什么?生1:求1/4的一半是多少。生2:1/2是1小時織的,1/4×1/2就是1/2小時織的。生3:求1/4的1/2是多少。然后,教師又讓學生通過把長方形紙折一折、畫一畫的方法理解1/4×2/3的意義。再出示不給形、只給數的練習:說說4/5×2/3,a×3/8表示的意義,抽象出一個數乘分數的意義。整節課,教師充分借助長方形教學具,緊扣新舊知識的連接點,幫助學生理解一個數乘分數的意義,在知識的遷移中滲透數形結合思想,促進學生思維由直觀到抽象的轉換。

四、轉化數學問題,體驗建模思想

數學模型思想是把生活中實際問題轉化為數學問題模型的一種思想方法。教學中,教師要注重引導學生從數學的角度發現問題、提出問題,充分運用觀察、實驗、比較、分析綜合概括等過程,通過將實際問題轉化,不斷優化出數學模型,讓學生體驗建模思想,提高學生的數學素養。

例如,教學人教版六年級數學上冊《圓的面積》時,放手讓學生自己想辦法把圓剪拼轉化成各種圖形,通過電腦生動的展示:化曲為直,化圓為方的轉化過程,讓學生清晰、直觀地看到逐漸拼成近似的平行四邊形……然后逐漸轉化成近似的長方形……再聯想到由近似的長方形變成四四方方的長方形,滲透化曲為直的轉化思想和極限思想。引導學生討論:①在剪拼的過程中什么沒變?什么變了?(面積沒變周長變了)②拼成的長方形的面積與原來的圓的面積有什么關系?(長方形的面積與原來的圓的面積相等)③拼成的長方形的長和寬和圓半徑有什么關系?(長方形的長等于圓周長的一半,長方形的寬等于圓的半徑)根據學生的匯報,教師在長方形的面積公式下面板書:圓的面積=圓周長的一半×半徑。讓學生在探索圓的面積計算公式的過程中,通過小組討論、分組匯報、試寫推導過程等不同形式來調動學生多種感官參與,使他們進一步明確了圓與長方形之間的關系,從而建立“圓的面積=圓周率×半徑×2”數學模型。

正如吳正憲老師所說,“數學思想”是靈魂,只有教師心中有思想,才會在教學中滲透思想,引導學生感悟思想。數學思想方法的滲透往往是幾種思想方法交織在一起,我們要堅持不懈地結合教學內容有機地滲透數學思想,讓學生在知識技能的運用中逐步將數學思想內化為良好的思維品質。

[1] 傅海倫,賈冠軍.數學思想方法發展概論[M].濟南:山東教育出版社,2009.

[2] 楊慶余,俞耀明,孔企平.現代數學思想方法[M].貴陽:貴州人民出版社,1994.

G623.5

A

2095-3712(2014)15-0071-02

俞金烈(1974—),男,福建龍巖人,大專,福建省漳平市實驗小學教師,小學高級,龍巖市骨干教師,漳平市小學數學學科帶頭人。