內部控制評價工作研究綜述與展望

丁友剛 李葉梅 王永超

【摘 要】 內部控制評價是企業內部控制建設工作的重要環節,日益受到投資者等利益相關者的關注。文章從內部控制評價概念體系、指標體系、量化模型和案例研究四方面對近年來國內在內部控制評價領域的研究成果進行回顧和總結,并提出若干研究展望。

【關鍵詞】 內部控制; 評價體系; 評價指標; 評價模型

中圖分類號:F272.35 文獻標識碼:A 文章編號:1004-5937(2014)11-0083-05

2002年,美國SOX法案要求,上市公司需隨同年報一起披露財務報告內部控制自我評價報告。我國也于2008年和2010年分別發布《企業內部控制基本規范》及其配套指引,對上市公司出具內部控制評價報告提出強制要求。內部控制評價不僅是一個實務問題,也是一個重要的理論問題。近些年,國內學者主要以內控目標、內控要素以及業務流程的關鍵控制點及其相應控制措施為切入點研究內控評價。這些研究既有共識,也有分歧,但核心的研究思想普遍認為,首先要建立內控評價概念體系,其次在概念體系指導下建立內控評價指標體系,再次是探討運用何種模型對指標進行評分,最后根據指標體系的總體評分情況對內控總體進行評價。因此,本文擬通過文獻綜述對內控評價概念體系、評價指標體系和評價模型這三個層面的研究進展進行歸納、總結和分析,并對若干綜合性的案例研究進行總結,為內部控制評價理論研究、實務操作以及未來的研究方向提供參考與借鑒。

一、內部控制評價概念體系研究

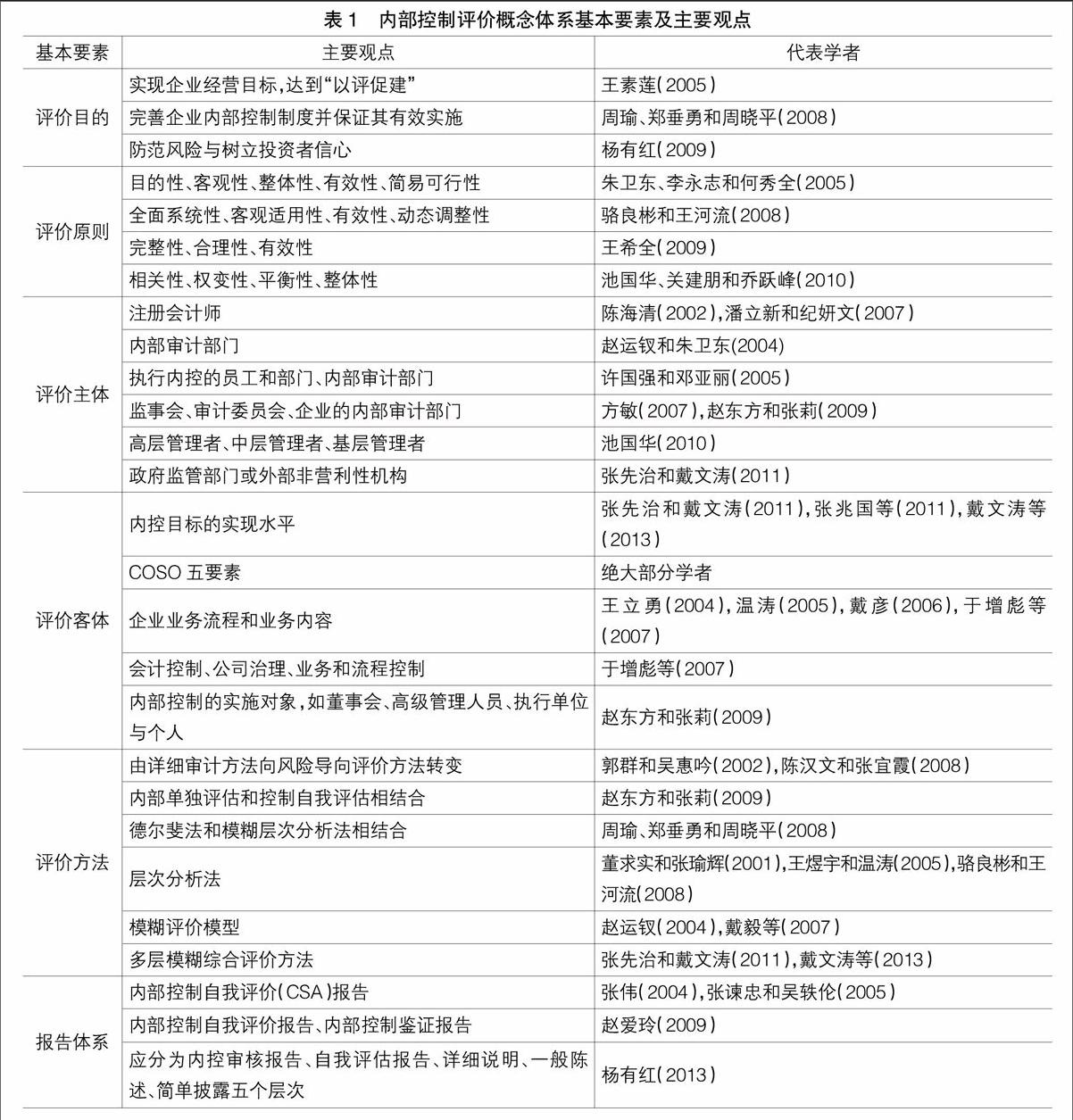

內部控制評價概念體系是以特定的管理思想為基礎,圍繞內部控制評價的目標、原則、標準、主體和客體等構建的一套理論和方法體系。自從內部控制評價工作提上學術界的研究日程以來,其研究態勢可謂“百花齊放、百家爭鳴”。在內控評價概念體系方面,學者們從不同的理論基礎出發,對其整體及各要素展開了多樣化、多視角的研究。

王希全(2009)引入價值創造和價值鏈管理的思想,從評價標準、指標體系、組織方法、評價模型等方面闡述了如何建立商業銀行價值導向型內控評價理論體系。池國華(2010)借鑒業績評價的理論,構建了一套由評價主體、評價客體、評價目標、評價指標、評價標準、評價方法和評價報告等基本要素組成的內控評價理論框架。張先治等(2011)從國內外內部控制評價系統和中國企業的制度環境出發,構建了由內部控制評價內涵、評價目的、評價模式、評價主體、評價客體、評價模型等基本要素組成的中國企業內部控制評價理論系統。戴文濤等(2013)借鑒財務會計概念框架的思想,首次提出構建內部控制評價概念框架,以內部控制評價的本質為邏輯起點,認為內部控制評價的本質是一種信息披露形式,是企業各個利益相關者的決策支持系統,研究了企業內部控制評價的環境、主體、客體、目標、方法、規范及它們之間的邏輯關系,建立了一個完整的企業內部控制評價概念框架。此外,牛愛民(2009)、董美霞(2010)等也分別從公司管理視角和《企業內部控制評價指引(征求意見稿)》出發對內部控制評價的目標與原則、內容、主體和評價標準等問題進行了論述和探討。研究的視角不同,關于內控評價的理論體系和觀點也會有所差異,各種代表性觀點見表1。

由表1可知,國內學者對內部控制評價概念體系的研究側重于討論其中的某幾個方面,雖然有一些分歧,但沒有實質性的差異或沖突,很多研究具有相對互補性,恰好可以構成一個相對完整的內控評價概念體系。從以上的研究結論可以看出:內控評價目的著眼于公司內部、外部兩方面的需求,旨在提高企業內部管理業績和樹立投資者信心;評價原則集中體現了系統性、相關性、有效性和客觀性等;內部監管主體和外部監管主體構成了評價主體;在評價客體方面,大多數學者贊成以COSO三目標和五要素基礎對內控進行評價,有些學者則贊成以業務流程以及關鍵控制點為評價對象;而關于內控評價的定量方法則非常多樣化,有德爾菲法、多層評價方法及層次分析法等,但目的都是要將定性指標定量化;大多數學者贊成內控評價報告體系由內控自我評價報告以及經審計的報告組成。由上可知,將各要素的研究成果進行有效梳理和系統整合,則可構成完整的內控評價概念體系,為內控評價的研究奠定概念基礎。

二、內部控制評價指標體系研究

內部控制評價指標體系是內部控制評價工作技術方法層面的核心內容。一套科學、合理和適用的內部控制評價指標體系是正確評價內部控制設計和運行是否有效的前提。對于內部控制評價指標體系,學者們主要從以下三個方面展開研究:

(一)從內部控制目標出發構建內部控制評價指標體系

以COSO三目標為基礎,國內一批學者基于不同的出發點,構建內部控制評價指標體系。代表性的研究成果如下:張先治和戴文濤(2011)主張從目標制定和目標保證兩個方面評價戰略目標,并從監管者監督和注冊會計師監督入手構建評價指標,以戰略目標、財務報告目標、經營活動的效率和效果以及法律法規的遵循為一級指標,分別以各目標的準則層指標和影響因素為二級、三級指標,構建內控評價指標體系;張兆國等(2011)則基于內控目標實現水平的可觀測性和客觀性,以戰略目標、經營目標、報告目標、合規性目標以及資產安全性目標為一級指標,每個一級指標下再分解為整體目標和各部門相關崗位目標,形成25個二級指標,構建內控評價指標體系。上述學者的評價思路體現了目標導向原則,主張將企業具體的實際情況與既定的目標進行比對,注重內控總體情況的結果而非過程,以目標實現程度為依據,對內控進行評價。

(二)從內部控制五要素出發構建內部控制評價指標體系

COSO五要素之間聯系緊密、互相牽制、邏輯性強,能夠反映一個企業內部控制的全貌。基于COSO五要素框架設計的內部控制評價指標體系與《企業內部控制基本規范》和配套指引相契合,因而,容易被接受、實施和推廣①。在COSO五要素框架的基礎上,學者們從不同的視角構建多層次、各具內涵的內控評價指標體系。有的學者借鑒國際經驗,認為內控評價應為管理服務,可從公司治理、公司經營目標的實現等層面建立指標體系;有的學者則認為,設計內控評價指標體系,不僅要借鑒國際經驗,還應當考慮中國經濟特色。

池國華等(2011)注重分析評價角度或切入點問題,從權變、目標導向和經濟性這三項基本原則出發,分別以COSO五要素及其對應的具體業務或步驟為一級指標、二級指標,并考慮具體業務實施過程中的主要風險控制措施及其細化措施,將此作為第三、四層指標,構建了四層次的內控評價指標體系;孟林和任志宏(2007)則突破傳統的內控模式,從公司治理視角探究構建企業內部控制評價并進行量化的可行性出發,構建了以COSO五要素框架為主要內容的內控評價指標體系;王素蓮(2005)以經營目標為出發點,主張從適當性和有效性兩個維度評價內控,以COSO五要素為一級指標,在此基礎上擴建了19個二級指標。與上述學者不同的是,方敏(2009)以COSO五要素框架為基礎,在對美國及我國臺灣地區和我國大陸的內控文件進行系統的研究后,結合我國宏觀環境,并考慮內控系統具體要素的動態性以及耦合性設計了一套內控評價指標體系;此外,朱衛東(2005)、戴毅等(2007)以及駱良彬和王河流(2008)分別基于BP網絡神經系統、評價因素的性質和內控評價指標的構建原則,以COSO五要素框架為基礎對內控評價指標體系展開了研究。

總體而言,雖然學者們有意識將內控評價提升到管理的層面,從不同的切入點設計內控評價指標體系,但其核心設計思路是以COSO五要素為一級評價指標,并按其影響因素或解釋因子進行擴展,擴展性的指標側重于對COSO五要素的解釋和定性分析。這一思路對COSO五要素框架并沒有實質性的突破,而且評價內容集中反映了會計控制,對公司治理、業務及其流程控制的反映較少,內控評價作為管理工具的初衷變成了口號。雖然有學者在借鑒國外先進經驗的同時考慮了國內特定的宏觀環境,但這些研究總體上過于宏觀,沒有考慮具體企業的具體特征和個性化特點,因而缺乏操作性。

(三)以其他理論為基礎構建的內控評價指標體系

除了以內控目標和要素為基礎構建內控評價指標體系之外,還有些學者融合其他理論的優點研究內控評價指標體系。比如,周春喜(2001)結合內部會計控制的主要內容、企業業務特點和管理要求,構建指標體系;傅元略(2002)利用層次分析法的原理和模糊數學的聚類分析及模糊綜合評價原理,建立內部控制制度綜合評價模型(“綜合評價模型”根據其漢語拼音首字母又簡稱ZPM);劉雪妮等(2007)吸收執行力理論的思想,基于企業的管理制度層面,以制度、人員、運營為出發點,構造內控執行力指標體系;王希全(2009)則以7要素(李心合,2007)為基礎,構建商業銀行內控評價的二級指標體系;張同建(2008)結合PDCA理論,構建了以內控的設計、執行、評價、改進以及環境為一級指標和20個二級指標的指標體系;此后,楊潔(2011)則驗證了引入PDCA循環理論評價內控有效性。

上述研究融合了不同理論的優點,有利于提高內控評價的效率和效果,但學者們并未對理論適用的前提和基礎進行深入探討,這種研究方法值得借鑒,但也有值得推敲的地方。

總而言之,上述研究中,不管是基于COSO三目標、五要素還是其他理論,其核心思路是,確定一個一級指標體系的框架,在此基礎上不斷細化,分解為多個層次,構造內控評價指標體系,似乎以不同的方式將內控整體不斷割裂成各要素,但企業內部控制作為一個人造系統,其構成要素的有效性與系統整體運行的有效性不一定存在著完全一一對應的關系。此外,雖然學者們試圖設計指標體系以反映對企業各層面的內控情況,但是諸如對控制環境、公司戰略等內容的評價無法利用公開的數據信息,進行內控評價時難免有一定的主觀評判成分;大多數評價指標為會計指標,這些指標反映了企業的經濟結果,而非對內控執行過程的反映,內控貫穿于企業管理的始終,并不是一個時點問題,結果有效不代表過程有效,因此,這同樣也是一個值得推敲的問題。

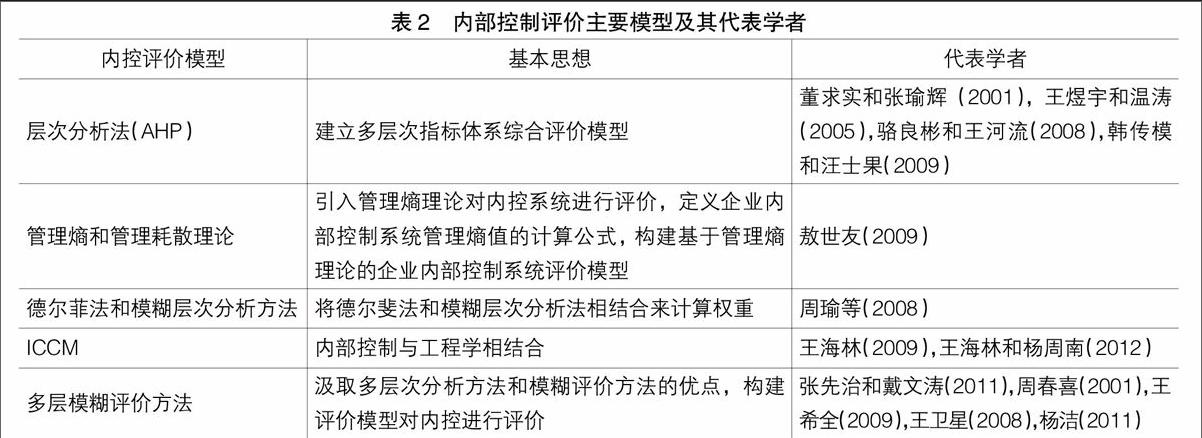

三、內部控制評價指標的量化模型或方法研究

內部控制評價指標體系建立之后,一個關鍵的問題就是:如何對單項評價指標進行評價以及如何獲得企業內部控制有效性整體水平的結果。為了得到量化的評價結果,必須要用一定的量化方法將上述指標量化為一個具體可比的數值或等級。目前,我國學者對量化評估的方法集中于層次分析法(AHP)、德爾菲法、熵值法和模糊層次分析方法,有學者將內部控制與工程學相結合,構建ICCM模型,也有學者將多種模型思想相結合構建多層模糊評價模型,其研究成果如表2所示。

由表2可知,我國學者對內部控制評價量化模型進行了深入探討,試圖將定性問題定量化。上述單個模型各有優劣。比如,將層次分析法(AHP)運用于內控評價,可以解決復雜的系統問題,有效地對控制整體和構成要素進行評價,甄別內控薄弱環節,解決內控評價的系統性問題和主觀判斷問題,但不同公司在其規模、業務范圍、經營方式、管理過程、風險狀況及其環境方面的差異造成了該方法在實際運用過程中的局限性;模糊數學模型可以有效解決界限不分明的問題,通過計算程序的可靠度來判斷內部控制的效果,但是該模型使用成本大;ICCM的核心思想是將管理工程學與內部控制相結合,以實現對內部控制實施過程和實施結果的雙重評價,但在實際應用中限制條件多,需要具備與該模型相適應的過程及組織機構,因此不具有普遍適用性,不易于推廣;多層模糊評價方法則汲取多層次分析方法和模糊評價方法的優點,相對比較科學與完善。

總體而言,上述模型試圖將定性指標定量化,有利于企業之間進行橫向比較和企業自身各發展階段縱向比較,但是在進行判斷時主觀成分大,而且沒有充分考慮企業的實施成本以及實施的有效性和可行性。因此,這個領域的研究還存在著較大的空間。

四、內部控制評價案例研究

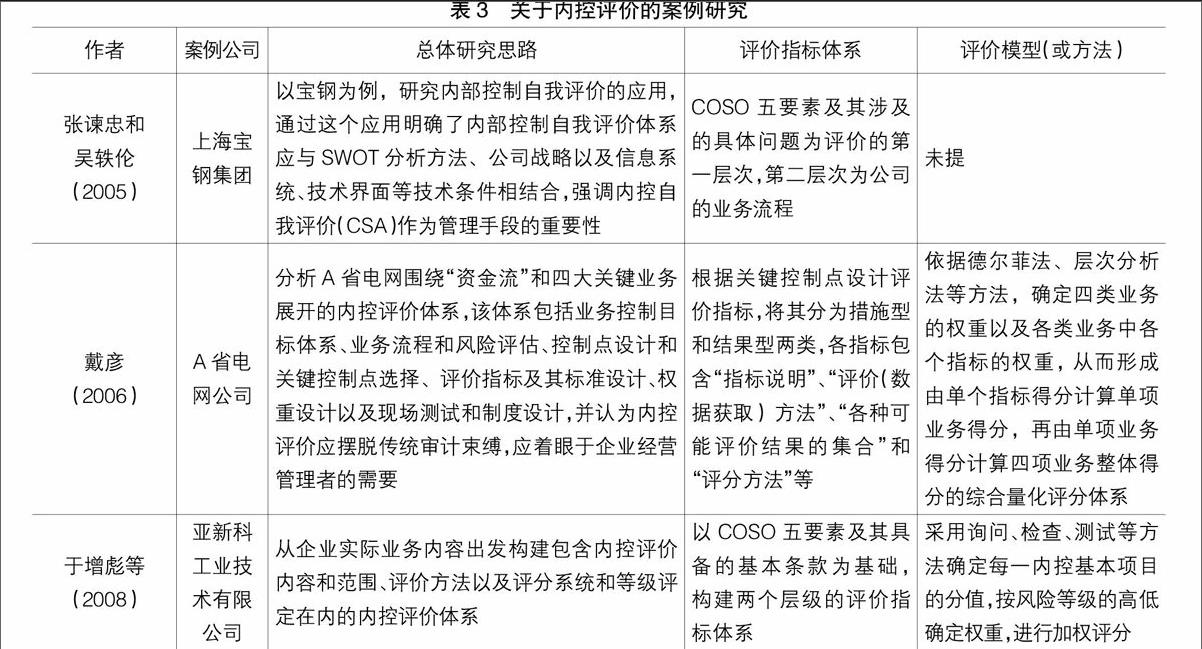

除了上述學者對內控評價概念體系、指標體系以及評價模型進行了深入、細致、有益的理論探討之外,還有部分學者通過企業案例對內控評價體系進行了研究。比如,張諫忠和吳軼倫(2005)、戴彥(2006)、于增彪等(2008)分別研究了上海寶鋼集團、A省電網公司和亞新科工業技術有限公司內部控制評價的實施情況,其總體研究思路、評價指標體系設計以及評價模型如表3所示。

這些案例研究為內控評價在現實中的運用提供了綜合性的借鑒和參考。

五、研究展望

通過以上回顧可知,當前我國學術界深入研究了內控評價概念體系、內控評價指標體系以及內控評價量化模型。結合我國正在自上而下、系統推進企業內部控制規范體系貫徹實施的背景,本文認為未來有關內部控制評價的研究應從以下幾方面進行深化:

1.在內控評價概念體系方面,我國學者主要以一個或幾個內控要素為切入點進行研究,雖然有一定的成果,但研究比較分散,各要素之間邏輯關系未得到充分的研究,整體性不強。有少量學者嘗試研究完整的內控評價概念體系,但至今沒有形成公認的理論框架。因此,可以借鑒現今成熟概念框架如財務會計概念框架開展內控評價概念框架的研究,明確內控評價的內涵與外延、起點、本質、環境、主體、客體、目標、方法、規范等各要素基本概念以及各要素之間的邏輯關系,奠定內控評價的基本理論基礎。

2.在內控評價指標體系方面,大部分學者從COSO三目標、五要素出發,設計一級評價指標,在此基礎上層層細化,構建指標體系。一方面,這些指標體系屬于“通用化指標體系”,沒有具體考慮各類企業之間的差別;另一方面,這些指標類似于將企業總體情況割裂為幾個基本項目,沒有考慮其相互關系。因此,應結合各類企業的特點(如借鑒證監會將企業劃分為13個行業的方法或者其他公認的分類方法),針對各類型企業設計有針對性的指標體系。此外,可以強化指標之間嚴密性和邏輯性的研究,體現內控評價的整體性,避免“只見樹木不見森林”。

3.在內控評價模型和方法的研究方面,雖然諸多量化模型都得到了研究,但學者們對模型適用前提條件以及所需環境考慮較少,另外,關于內控模型及內控評價方法的實際運用研究較少。因此,有必要加強內控評價模型和方法的實際運用研究。可嘗試由“模型到實踐”向“由實踐到模型”的轉變,將設計的模型試用于具體企業中,在此基礎上對模型完善和改進。此外,傳統的內部控制評價主要采用問卷調查法和符合性測試等,體現出一定的程式性和形式化。為在實際中提高內控評價的效率和效果,可借鑒西方的成功經驗,研究國外先進的內控評價方法及其應用,如引導會議法、管理結果分析法等,提高我國企業內控評價工作的水平。

4.加強內部控制評價在實踐中的運用研究。內部控制評價的理論研究是為內部控制評價實務服務的,如何進行內部控制評價并改善和優化內部控制是所有企業迫切需要解決的問題。我國企業內部控制的各種評價形式沒有得到充分的整合和協調,重復性工作較多,不利于提高企業積極性,因此,從成本效益原則出發,可以借鑒整合審計的研究經驗,加強對內部控制評價的整合研究,充分發揮內控的管理職能,使我國企業實現“要我做”到“我要做”進而達到“做我要”的轉變。另外,可以加強案例研究,檢驗內控評價理論,分析各類企業內控評價的具體實施情況,提高自身內控執行水平以及為其他企業提供借鑒。

【參考文獻】

[1] 朱衛東,李永志,何秀余.基于BP神經網絡的企業內部控制體系評價研究[J].運籌與管理,2005(4):80-84.

[2] 王素蓮.企業內部控制評價指標體系研究[J].山西大學學報(哲學社會科學版),2005(6):12-17.

[3] 張諫忠,吳軼倫.內部控制自我評價在寶鋼的運用[J].會計研究,2005(2):11-17,94.

[4] 王立勇.內部控制系統評價定量分析的數學模型[J].審計研究,2004(4):53-59.

[5] 趙運釵,朱衛東.內部審計開展內部控制評價的思考[J].經濟論壇,2004(18):71-69.

[6] 王煜宇,溫濤.企業內部控制評價模型及運用[J].統計與決策,2005(4):131-132.

[7] 趙東方,張莉.基于執行的內部控制評價體系構建之探討[J].中國注冊會計師,2005(4):56-58.

[8] 戴彥.企業內部控制評價體系的構建——基于A省電網公司的案例研究[J].會計研究,2006(1):69-76,94.

[9] 方敏.基于COSO框架下的內部控制評價模型及應用研究[J].山西財政稅務專科學校學報,2007(2):26-29.

[10] 張宜霞.企業內部控制評價的標準及設計[J].會計之友,2007(6):42-43.

[11] 于增彪,王競達,瞿衛菁.企業內部控制評價體系的構建:基于亞新科工業技術有限公司的案例研究[J].審計研究,2007(3):47-52.

[12] 劉雪妮,莫燕,王云麗.企業內部控制執行力自評價[J].審計與經濟研究,2007(5):67-70.

[13] 戴毅,吳群,諶飛龍.上市公司內部控制指標體系及綜合評價模型[J].經濟論壇,2007(20):131-133,138.

[14] 駱良彬,王河流.基于AHP的上市公司內部控制質量模糊評價[J].審計研究,2008(6):84-90,96.

[15] 陳漢文,張宜霞.企業內部控制的有效性及其評價方法[J].審計研究,2008(3):48-54.

[16] 周瑜,鄭垂勇,周曉平.內部控制評價體系的構建[J].現代管理科學,2008(6):84-85.

[17] 郭曉梅,傅元略.ZPM——內部控制制度的綜合評價模型[J].上海會計,2002(12):6-9.

[18] 張龍平,朱錦余.關于注冊會計師對內部控制評價的理論思考[J].審計研究,2002(2):23-26.

[19] 周春喜.內部會計控制評價指標體系及其評價[J].審計研究,2002(2):56-59.

[20] 楊有紅.內部控制評價的目的與內容[J].首席財務官,2009(2):17.

[21] 王希全.商業銀行價值創造導向型內部控制評價體系研究[J].中央財經大學學報,2009(4):86-91.

[22] 敖世友.基于管理熵的企業內部控制評價研究[J].四川大學學報(哲學社會科學版),2009(4):77-81.

[23] 池國華.基于管理視角的企業內部控制評價系統模式[J].會計研究,2010(10):55-61,96.

[24] 張先治,戴文濤.中國企業內部控制評價系統研究[J].審計研究,2011(1):69-78.

[25] 楊潔.基于PDCA循環的內部控制有效性綜合評價[J].會計研究,2011(4):82-87.