利用真空征判斷不同濃度臭氧對腰椎間盤損傷的研究

張慧東,趙承芳,樊碧發

(1.陽泉市第一人民醫院,山西 陽泉 045000;2.中日友好醫院,北京 100029)

臭氧用于治療腰椎間盤突出的效果不能單純靠解除疼痛這一指征來評價,要以降低對腰椎間盤及其他組織的損傷為目標。以組織病理學判斷腰椎間盤的損傷程度,對患者來說是一項有創侵入性操作[1],既有痛苦又有一定風險,不適合于臨床推廣使用。利用影像學資料作為判斷標準,可以避免有創侵入性操作帶來的不良后果,容易被醫患雙方接受。本研究旨在嚴格控制并準確測定臭氧濃度,在有效治療的情況下避免對纖維環的過度破壞,為臭氧治療的安全使用提供理論依據。

1 對象與方法

1.1 對象

本研究組收集自2009年1月至2012年1月經CT影像學檢查手段診斷并結合臨床癥狀確認的腰椎間盤突出癥患者210例,其中男 136 例,女 74 例,年齡 40~65 歲,平均(45.12±3.01)歲,病程2~20年,均為一個節段突出,其中位于腰3—腰4椎間盤25例,腰4—腰5椎間盤105例,腰5—骶椎椎間盤80例。排除研究對象的年齡、職業、疼痛的時間、伴發其他疾病等因素的影響,并簽署參與本研究的同意書。

1.2 納入標準及排除標準

納入標準[1]:(1)經CT、MRI影像學檢查診斷并結合臨床癥狀確認的腰椎間盤突出癥,腰痛經保守治療1個月無效者;無合并骨性椎管狹窄、側隱窩狹窄、椎體滑脫、黃韌帶肥厚等異常。(2)一個節段突出。(3)年齡 40~65 歲,體重 45~80 kg。排除標準:(1)病變間隙明顯變窄,腰椎退化明顯,難以進針者。(2)嚴重的腰椎管狹窄或腰椎滑脫Ⅰ度以上。(3)病變間隙在CT上出現真空狀,突出物游離或大面積鈣化者。(4)出現馬尾綜合征。(5)伴有精神障礙,對病情難以準確表達者。(6)合并嚴重心肺系統疾病及體質嚴重低下者。甲亢、G-6-PD缺乏癥、出血傾向為絕對禁忌。

1.3 手術方法

選取側后方經安全三角區路徑,腰5—骶1穿刺困難時經側隱窩、椎小關節內側緣路徑。常規消毒鋪巾,利多卡因局麻,根據定好的位置穿刺,引入穿刺針,期間緩慢進針,動態CT掃描,觀察進針位置、方向、角度等。當CT掃描確定針尖位于腰椎間盤內,注射器取臭氧,注入濃度為20~50μg/m l的臭氧10ml,針尖退至椎間孔,注入濃度為20μg/m l的臭氧5m l及曲安奈德5mg,利多卡因5m l。注射后即刻行腰椎間盤CT掃描,觀察腰椎間盤氣化的形態、程度等。

1.4 分組法

全部操作由同一醫師進行,注射劑量及壓力、速度相同,研究對象據手術日隨機分為3組,每組70例,簽署知情同意書。臭氧濃度為第 I組20μg/ml;第 II組 35μg/m l;第III組50 μg/ml。

1.5 觀察指標及治療后療效評價

(1)采用公認的改良后的MacNab四級標準[2]。直腿抬高試驗≥70°、疼痛消失、肢體感覺正常、脊柱側彎消失、活動正常評為優;直腿抬高試驗≥70°、偶有疼痛及麻木、活動不受限評為良;直腿抬高試驗較前增高但<70°、常有疼痛、活動受限評為可;直腿抬高試驗及疼痛均無改善評為差。(2)視覺模擬評分(VAS)。使用長10 cm的游動標尺,一面標有10個刻度,兩端分別是“0”分端和“10”分端,“0”分表示無痛,“10”分代表難以忍受的最劇烈的疼痛,使用時將有刻度的一面背向患者,讓患者在直尺上標出能代表自己疼痛程度的相應位置,醫師根據患者標出的位置為其評出分數。(3)影像學表現。由兩名從事影像專業的高年資醫師共同完成閱片,觀察腰椎間盤外觀、髓核體積的變化。腰椎間盤CT掃描顯示腰椎間盤內真空征>2 cm2為重度損傷,<1 cm2為輕度損傷。真空征面積越大表明纖維環損傷越嚴重。療效跟蹤時間:術后1個月、3個月、12個月。

1.6 統計學方法

采用SPSS14.0軟件進行統計學處理。計量資料比較采用t檢驗,計數資料比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

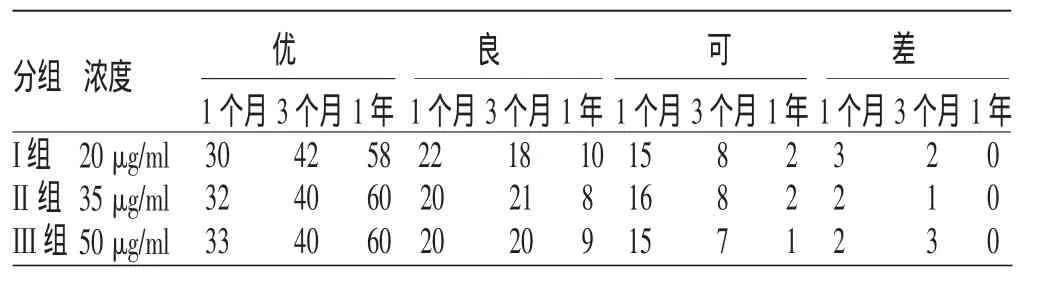

2.1 M acNab分級法評價

3組注射不同濃度臭氧后,所有病例下肢感覺、活動均有所好轉,使用 MacNab分級法評價,差異無統計學意義(P>0.05),具體見表1。

表1 MacNab分級法評價對比(人)

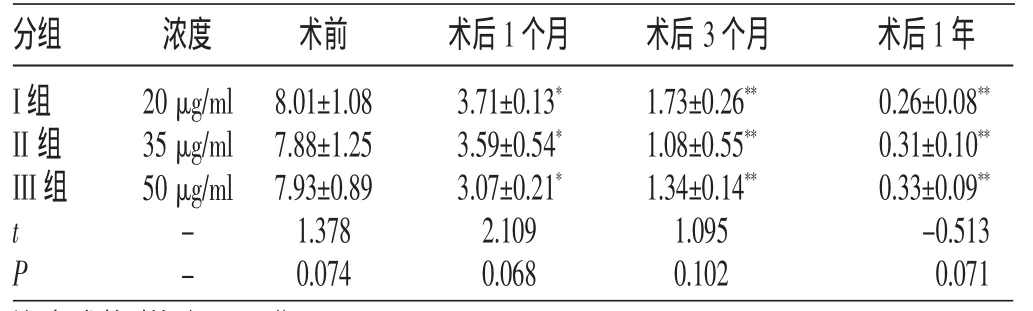

2.2 視覺模擬評分(VAS)

臭氧治療后本研究組病例腰痛均有所減輕,隨著時間延長,VAS得分越來越低,與術前比較,差異有統計學意義(P<0.05 或 P<0.01),而 3 組間相比,差異無統計學意義(P>0.05),具體見表2。

表2 視覺模擬評分對比(±s,分)

表2 視覺模擬評分對比(±s,分)

注:與術前對比,*P<0.05,**P<0.01

分組 濃度 術前 術后1個月 術后3個月 術后1年I組II組III組20μg/ml 35μg/ml 50μg/ml tP--8.01±1.08 7.88±1.25 7.93±0.89 1.378 0.074 3.71±0.13*3.59±0.54*3.07±0.21*2.109 0.068 1.73±0.26**1.08±0.55**1.34±0.14**1.095 0.102 0.26±0.08**0.31±0.10**0.33±0.09**-0.513 0.071

2.3 影像學表現

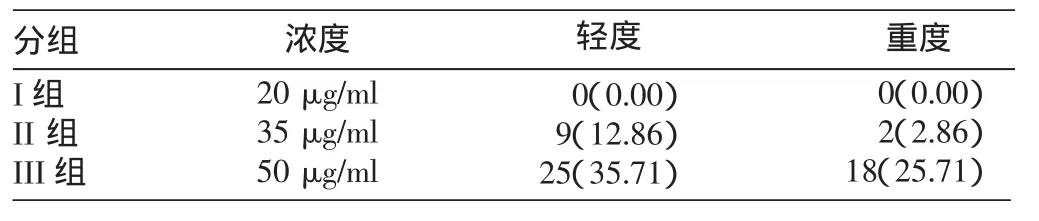

注射后即刻腰椎間盤CT掃描發現,3組腰椎間盤內真空征面積均在 1.2 cm2以內,差異無統計學意義(P>0.05)。3 個月后第III組病例腰椎間盤內真空征面積均有增大趨勢,大于2 cm2的病例數明顯多于第I、II組,3組病例比較,差異有統計學意義(P<0.05),具體見表 3。

表3 術后CT掃描腰椎間盤內真空征面積比較[n(%),人]

2.4 注射臭氧后髓核的損害與年齡的關系

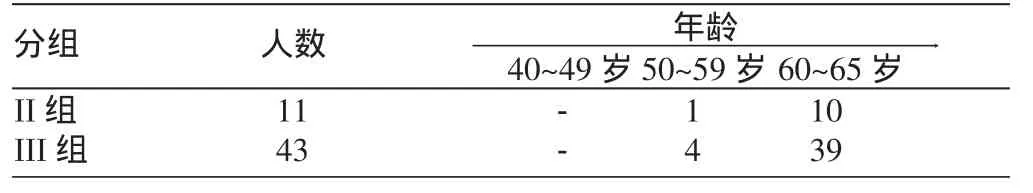

對影像學表現出現變化的54例研究對象的一般資料追溯發現:II組中發生輕度變化的9例,有1例年齡54歲,其余8例及重度的2例年齡均超過60歲;III組輕度變化的25例,有4例平均年齡58.26歲,其余21例及18例重度變化的均超過60 歲,差異有統計學意義(P<0.01),具體見表 4。

表4 影像學表現出現變化的54例研究對象一般資料對比(人)

3 討論

3.1 臭氧治療最佳濃度為20~35μg/m l

一般情況下認為臭氧濃度越大髓核氣化消融得越好,但濃度過大會損傷纖維環[3]。臭氧注射治療腰椎間盤突出的濃度和劑量目前尚無統一標準。有文獻報道[1],療效與臭氧注射濃度和劑量有關。本組病例由同一醫師操作,注射劑量及壓力、速度相同,濃度分為20μg/ml、35μg/ml、50μg/ml。治療疼痛效果相同,術后 1 年隨訪,3 組間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。但從影像學表現來看,3個月后第III組病例腰椎間盤內真空征面積均有增大趨勢,大于2 cm2的病例數明顯多于第I、II組,證明髓核氧化及退變程度隨時間推移逐漸增高,第III組增高趨勢明顯高于其他兩種低濃度組,3組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。為達到有效治療又不損傷纖維環,應該選擇較低濃度的臭氧進行治療。

3.2 臭氧對人體腰椎間盤的損害與年齡呈正相關

查閱文獻未發現有臭氧治療與年齡相關問題的報道,本研究組資料顯示,超過60歲的患者即使注射安全濃度的臭氧也會對腰椎間盤有損害,并且隨著年齡的增加,損害程度越來越嚴重,因此建議60歲以上的患者使用臭氧注射應謹慎。

4 結語

臭氧治療越來越受到各國醫學工作者的青睞,因為其簡單、安全、創傷小、費用低。臭氧具有很強的氧化作用,其毒副作用主要是對人體呼吸系統、免疫系統產生有害影響,對機體的損傷與其濃度呈正相關[4]。臭氧在臨床手術及治療過程中不可避免地會泄露到空氣中,對醫務人員和患者構成潛在的威脅。本研究過程中個人防護工作不到位,雖然至今尚無臭氧對醫務人員和患者造成危害的報道,但也不可忽視。如何能用方便、簡便的方法做好個人防護是今后的研究方向。

[1]尹常寶.醫用臭氧在臨床疼痛中的應用[J].中國康復醫學雜志,2007,22(1):90-93.

[2]M Muto,C Andreula,M Leonardi.Treatment of Herniate Lum bar Disc By Intradiscal and Intraforaminal Oxygen-Ozon Injection[J].Journal Of Neuroradiology,2004(31):183-189.

[3]何曉峰,俞志堅,滕皋軍,等.經皮穿刺O2~O3混合氣體注射術治腰椎間盤突出癥[J].中華放射學雜志,2003,37(9):827-830.

[4]E Rivadi,Sanseverino.Positive effects of Oxygen-Ozone therapy in chronic ulcerative rectocolitis[J].Rivista Italiana diOssigeno-Ozonoterapia,2004(3):265.