新形勢下高等農業院校國際經濟與貿易本科專業人才培養模式改革探討

——以東北農業大學為例

李 爽 周 博 劉文杰

(東北農業大學經濟管理學院,黑龍江哈爾濱150000)

【經貿教育】

新形勢下高等農業院校國際經濟與貿易本科專業人才培養模式改革探討

——以東北農業大學為例

李 爽 周 博 劉文杰

(東北農業大學經濟管理學院,黑龍江哈爾濱150000)

在分析國際貿易專業演變及特點的基礎上,對國內高校國際貿易專業本科人才培養模式進行分類,分別介紹了科研理論型、實踐應用型、綜合型和按類培養型培養模式。基于對國內農業院校國際經濟與貿易專業培養模式情況的分析,構建了東北農業大學國際經濟與貿易專業的按類招生培養模式,并對培養目標、培養要求、培養制度、培養內容、培養評價五個要素進行具體闡述。

高等農業院校;國際經濟與貿易;人才培養模式;本科專業

一、國際經濟與貿易專業的演變及特點

我國高校國際經濟與貿易專業是基于經濟發展需要,由原國際貿易和國際經濟、國際商務、工業外貿等專業合并演變而來。隨著改革開放的深入發展和我國社會主義市場經濟體系的逐步完善,在“高等教育面向21世紀教學內容和課程體系改革計劃”基礎上,經長期醞釀和討論后,教育部于1998年7月正式頒布實施新修訂的《普通高等學校本科專業目錄》,在新目錄中,將原國際貿易和國際經濟等專業合并為“國際經濟與貿易專業”。

國際經濟與貿易專業與其他經濟管理類專業一樣,需具備相應的語言表達能力、協調合作能力及經營管理能力等。高校開設國際貿易專業的目的是培養從事國際貿易的專業人才,以滿足我國社會經濟發展的需要,其培養方式主要通過專業教育、課堂教學、組織管理及高校制定實施的有關實踐活動等。雖然教學場所各不相同,但教學的理論體系、課程內容、教學形式以及教學活動的組織等均以培養國際經濟與貿易專業人才為基本目標。

二、國內高校國際經濟與貿易專業本科人才培養模式

(一)科研理論型

這類培養模式的運用主要以重點大學為主,如985類院校,注重培養“厚基礎、寬口徑、注重綜合素質的提高”。這些大學特別重視培養學生在經濟管理、法律、營銷等方面的綜合知識和能力,重點培養學生的綜合素質。在培養計劃的課程設置方面,開設綜合教育課程(如思想政治類、計算機類、美育類等)和文理基礎課程(如經管類、政法類),適當地開設專業教育課程(包括專業必修和選修課程)。這類院校培養的學生綜合素質較高,培養中會偏向科研理論型。雖然相對本專業的實踐課程較少,學生到工作崗位后,通過接觸實際具體工作能夠很快地適應和完成管理及實際操作性的工作。

(二)實踐應用型

這類培養模式的運用主要集中于普通一本二本高等院校和民辦院校等,注重培養學生的實際運用能力和實踐能力,重點培養學生的崗位工作技能。在教學培養計劃課程設置方面,開設了更多的應用性操作課程,如:國際貨物運輸、外貿單證實務、海關報關、外貿英語、國際結算、商品學、電子商務等,并且適當增加這類課程的學時,通過多種教學方式,如:實驗課、課程實習、實踐、參加各種規模的模擬競賽等,培養學生實踐操作技能。

(三)綜合型

這類培養模式的運用介于上述兩種類型高校之間,雖然也注重教授專業的基本理論知識,但相較科研理論型高校純基礎理論類課程開設較少。同時較大程度地增加了實踐應用型課程,實踐課程明顯少于應用型課程,屬于前兩種的中間范疇。這類高校的學生在校期間可針對自身特點和就業傾向,有偏重地學習、補充相關內容,選擇性更大,畢業后可選擇去企業直接從事實務操作,

(四)按類培養型

目前國內很多院校,尤其是重點院校,學習國外大學的選專業方法,逐漸推行了“按學科大類招生”的新模式。具體做法是:入學時按大類選擇專業,在同一大類中不分具體的專業。按大類招生,即按一級學科招生,下設幾個同一學科的不同專業。如:管理學和經濟學大類。在管理學大類下再分工商管理、市場營銷、會計學等。經濟學下再分金融學、保險學、國際經濟與貿易等。在入學的前二年內,大類的所學課程相同,基本上都是通修課和學科基礎課。在第二年的下學期或者第三年的上學期進行二次選專業。學生可以根據第一年的學習心得和興趣,最終確定專業。確定專業后,基本上就是學習本專業的核心課程。這種培養方式可以避免學生高考選專業的盲目性,做到先入學,后選專業,目標性更加明確。

三、國內農業院校國際經濟與貿易專業的培養模式

根據筆者的網上調查分析,目前我國共有農業院校27所,其中985院校3所、211院校5所、小211院校10所、普通高校9所。除了甘肅農業大學、吉林農業大學和北京農學院3所院校目前未設國際經濟與貿易的本科專業外,其他24所高校均設有國際經濟與貿易的本科專業。根據網上資料統計,這些高校在高考招生時直接招收“國際經濟與貿易”專業的本科生。由于很多高校的培養計劃在網上無法獲得,只能從專業介紹中獲得信息。其中,通過對3所985高校的培養方案進行分析,這3所高校國際經濟與貿易專業采用重點培養學生綜合知識和經濟管理基本理論的科研理論型培養模式,其他高校分別采用綜合型和實踐應用型的教學培養模式。

四、東北農業大學國際經濟與貿易專業本科培養模式分析

東北農業大學經濟管理學院從2003年開始招收國際經濟與貿易專業的一表本科生。2006年作為試點按類培養招生,對國際經濟與貿易、金融學和保險學三個專業按類招生,即入學時統一招收經濟類的本科生,并且在第三個學期末進行二次選專業。從2007年恢復原來的招生方式,并且開始同時招收二表B的學生,即合作辦學模式。在培養方案的設置上,一表的統招生班重點培養綜合學術能力,增加經濟管理的理論課程。二表B的聯合辦學班重點培養應用型人才,增加實習實驗和實踐的學分,強調學生的適應能力。根據2003年最初的培養方案以及實際的人才培養情況,分別于2006年,2007年,2010年,先后三次修訂了教學方案。2014年根據人才培養的需要,進行第四次調整,并且對于一表的統招生再次按經濟類進行招生。

人才培養模式以構建專業教學結構為基礎,實現這種結構的方式,應從根本上規定人才特征并集中體現教育思想和教育觀念。人才培養模式以教育目標為導向、以教育內容為依托、以教育方法為具體實現形式。人才培養模式包括五個構成要素:培養目標、培養要求、培養制度、培養內容、培養評價。

(一)培養目標

培養德智體全面發展的,能夠自覺遵守職業道德和法律法規,掌握馬克思主義經濟學基本原理和現代西方經濟學基本理論,熟悉世界貿易組織及不同國家經貿法規,能夠正確認識和把握當代國際經濟、貿易運行機制和發展規律,熟練使用一門外語,自如運用現代信息通信手段從事日常事務和涉外經濟工作,具有較廣的知識面和良好的溝通協調能力,成為具備國際視野的,適應經濟全球化、信息化、現代化建設需要的,具備創新精神、創業能力的應用性復合型人才。

(二)培養要求

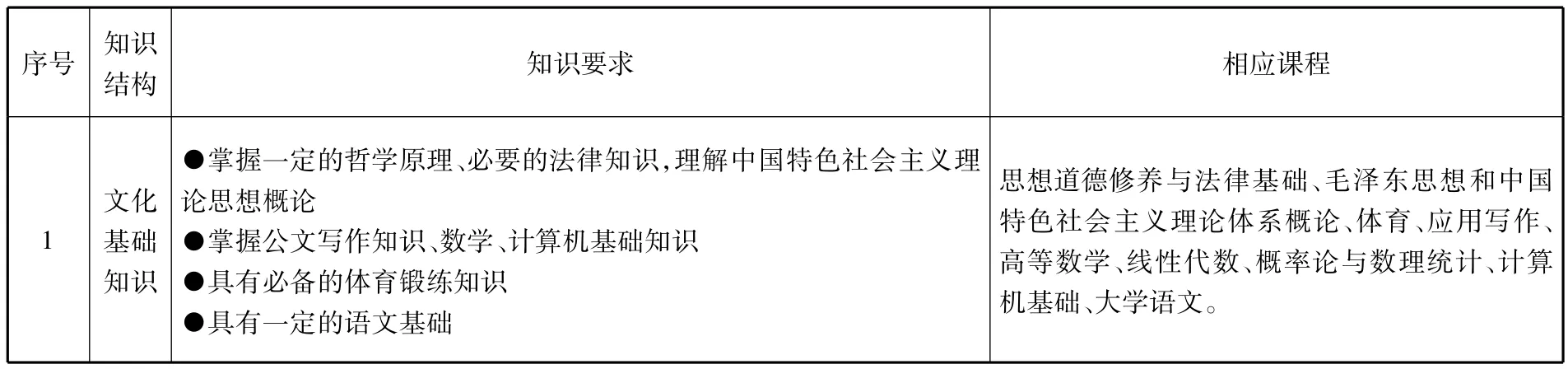

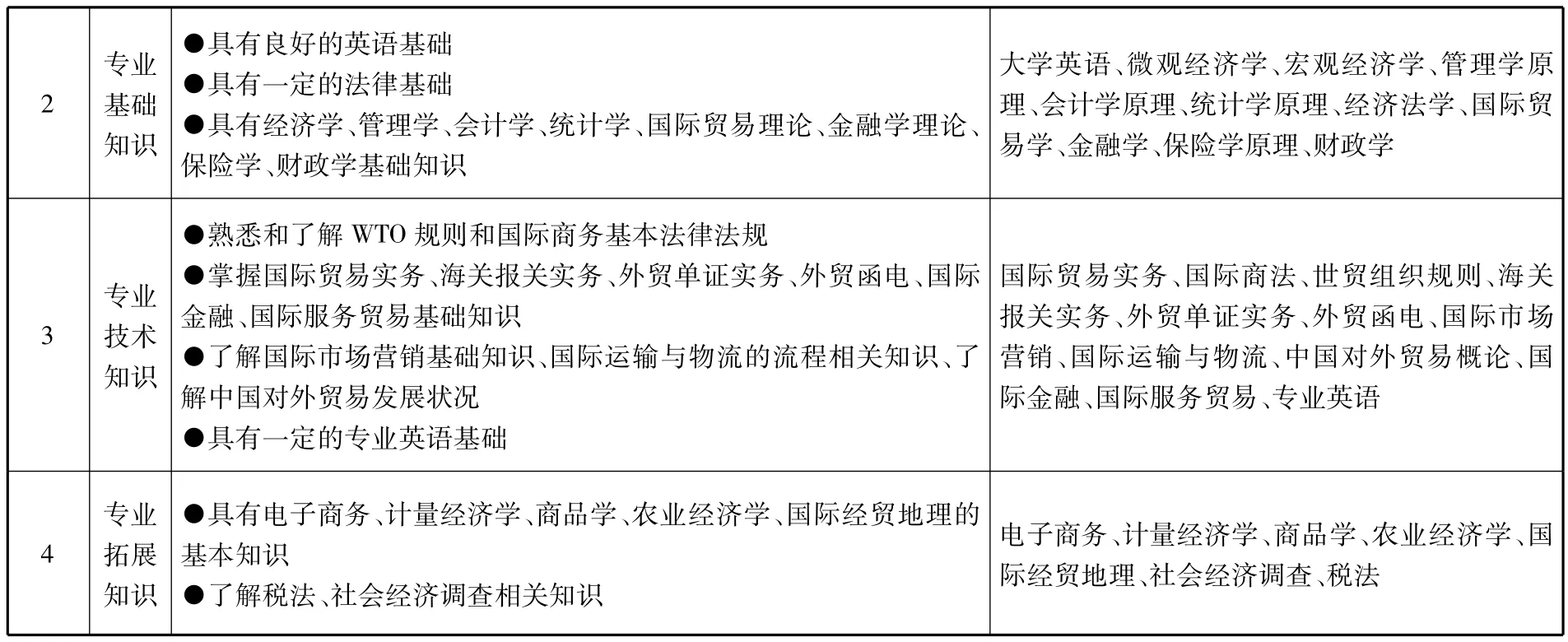

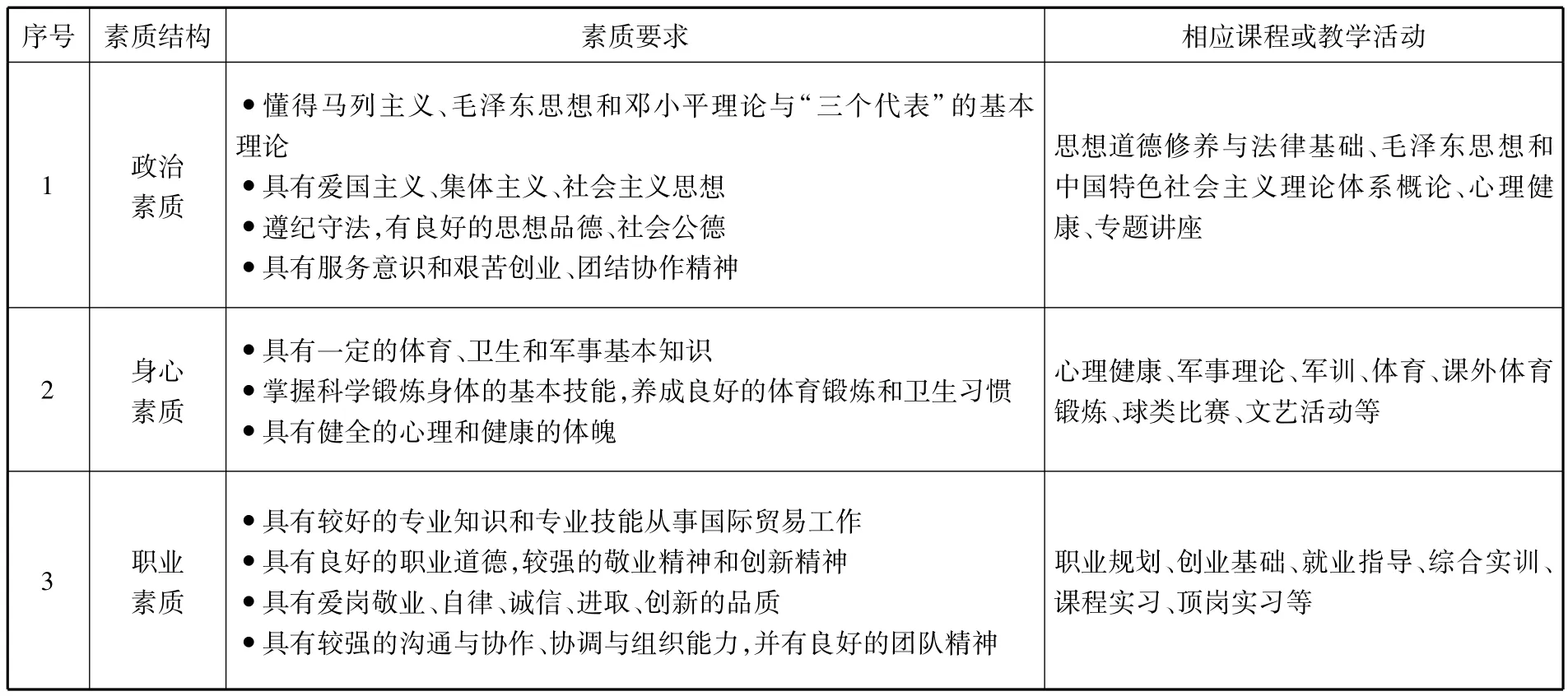

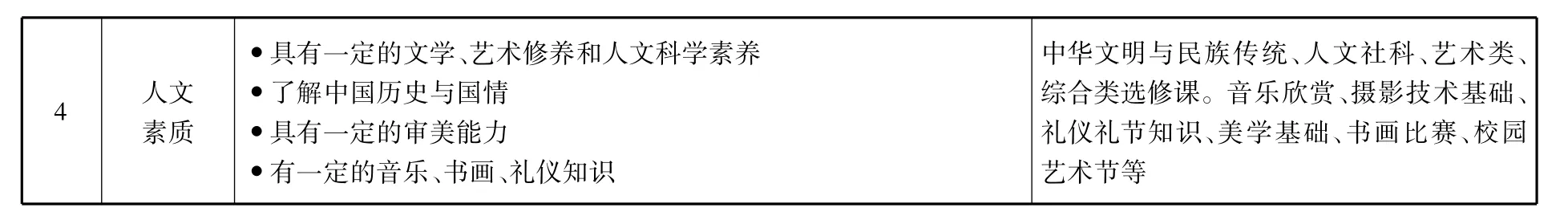

國際經濟與貿易專業要求畢業生達到以下培養標準:1.系統地掌握現代經濟和管理基本原理及國際貿易相關理論。2.了解國際經貿發展狀況,系統掌握國際經貿專業知識。3.在具備一定基礎能力的前提下,強化專業核心能力。4.基本素質過硬,職業素質優良。具體應達到以下標準,見表1、表2、表3。

表1 知識結構與要求

2專業基礎知識●具有良好的英語基礎●具有一定的法律基礎●具有經濟學、管理學、會計學、統計學、國際貿易理論、金融學理論、保險學、財政學基礎知識大學英語、微觀經濟學、宏觀經濟學、管理學原理、會計學原理、統計學原理、經濟法學、國際貿易學、金融學、保險學原理、財政學3專業技術知識●熟悉和了解WTO規則和國際商務基本法律法規●掌握國際貿易實務、海關報關實務、外貿單證實務、外貿函電、國際金融、國際服務貿易基礎知識●了解國際市場營銷基礎知識、國際運輸與物流的流程相關知識、了解中國對外貿易發展狀況●具有一定的專業英語基礎國際貿易實務、國際商法、世貿組織規則、海關報關實務、外貿單證實務、外貿函電、國際市場營銷、國際運輸與物流、中國對外貿易概論、國際金融、國際服務貿易、專業英語4專業拓展知識●具有電子商務、計量經濟學、商品學、農業經濟學、國際經貿地理的基本知識●了解稅法、社會經濟調查相關知識電子商務、計量經濟學、商品學、農業經濟學、國際經貿地理、社會經濟調查、稅法

表2 能力結構與要求

表3 素質結構與要求

4 人文素質·具有一定的文學、藝術修養和人文科學素養·了解中國歷史與國情·具有一定的審美能力·有一定的音樂、書畫、禮儀知識中華文明與民族傳統、人文社科、藝術類、綜合類選修課。音樂欣賞、攝影技術基礎、禮儀禮節知識、美學基礎、書畫比賽、校園藝術節等

(三)培養內容

培養內容是為了實現培養目標而制定的人才培養計劃的核心。培養內容主要包括課程體系、課程設置和培養方式等。因此,對于主干課程、專業必修課、專業選修課程的設置是非常重要的。

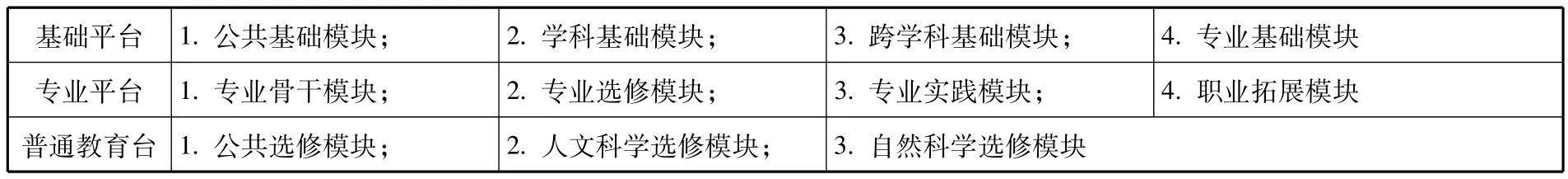

1.課程體系

培養應用型復合人才,課程體系的建設要以“厚基礎、寬口徑、高素質”為原則。整個課程體系由“平臺”+“模塊”兩個部分(見表4)。

表4 課程體系組成

2.課程設置

主要課程設置包括:微觀經濟學、宏觀經濟學、計量經濟學、金融學、會計學、統計學、國際貿易理論、國際貿易實務、國際商法、海關報關實務、外貿單證實務、外貿函電、世貿組織規則、國際經貿地理、國際運輸與物流等。

3.培養方式

培養方式主要通過理論教學、案例教學、實驗教學、實踐教學來實現。理論教學是高校培養學生的理論學習能力最主要、最傳統的教學方式。通過理論教學,使學生掌握最基本的知識;通過課堂講授的方式,對于公共基礎課和學科平臺課程進行系統學習,培養全局觀念、邏輯思維能力和分析能力。如:高等數學、管理學原理、宏微觀經濟學、國際貿易理論等;通過理論教學結合案例教學可以激發學生的學習興趣,培養學生運用理論知識解決實際問題的能力,提高學生的表達能力、溝通能力、團隊意識和合作精神。如:經濟法學、保險學、金融學等。有些實際操作性很強的課程,如:國際貿易實務、外貿單證實務、報關報檢實務、國際市場營銷等,可以先理論講解并結合案例分析后,進行實驗室操作,提高學生實際解決問題的能力和工作能力。可帶領學生從教室、實驗室走出去,對相關企業進行參觀實踐,進行社會調查,撰寫實習報告,使學生獲得真實的工作體驗并加深認識。

(四)培養制度

培養制度是人才培養能夠按照規定順利實施的重要保障和基本前提,包括基本制度和日常教學管理制度。

基本制度按照學年制加學分制共同實施。規定在每個學年必須修滿學分,對于第四個學期以后的選修課程,學生須達到最低學分后方可自由選修其他課程。學生可自主安排學習進度,發揮主動性和積極性,有利于學習能力強的學生學習更多專業知識并提早安排畢業計劃。日常教學管理制度是為了維護正常教學秩序,保障教學內容正常運轉而制定的各種規章制度,如教考分離制度、補考制度及各種獎懲制度。

(五)培養評價

培養評價是依據一定的標準對所培養人才的質量加以客觀衡量的方式,分為對學生的評價和對教學內容的評價兩個方面。

1.對學生的評價

對學生學業成績的評價。(1)改進課程的考核制度,采用多種考核方式。分別進行日常考核、課堂討論、小組報告、期末考試等綜合評價。(2)加強實驗實踐課程的考核。重點考核學生理論知識的掌握程度和動手實踐操作能力。

對學生就業情況的評價。建立畢業生調查信息反饋制度,及時了解本專業畢業生是否適應工作崗位,為今后修改完善培養方案提供參考和借鑒。

2.對教學的評價

建立完善的教學評價體系,以學生、企業、同行、專家為評價主體,對課程設置、教學內容、教學效果、教學方式等多方面進行評價。可以在方案的初期、中期和一個周期的不同階段分別進行評價。評價方式可以采用問卷調查、專家研討會、教師學生交流會等多種方式。

[1]馮春華,孫寶軍.國際貿易專業人才培養模式研究[J].長春理工大學學報(社會科學版),2009(11).

[2]韋霞.國際貿易本科專業應用型外貿人才培養模式研究[J].經濟研究導刊,2011(34).

[3]袁蓉.應用型國際貿易人才培養模式的構建[J].長春教育學院學報,2014(5).

(責任編輯:劉潤婉)

G71

A

2095-3283(2014)09-0130-04

李爽,教授,博士生導師,研究方向:國際貿易理論與政策,農產品貿易,國際貿易教學研究。

黑龍江省教育科學十二五規劃課題“高等農業院校國際經濟與貿易本科專業培養目標定位與培養模式研究”(課題號:GBB1211011)的階段性成果。農村區域發展研究團隊、合作經濟與現代農業研究團隊的階段研究成果。