2003年~2012年版權糾紛訴訟的統計分析

錢國玲

摘要:考察自2003年到2012年十年間法院受理的版權糾紛訴訟,我們發現,當下中國版權司法審判面臨著案多人少、管轄法院高度集中、立法滯后、司法救濟不足等難題,有必要通過改進立法、優化司法資源配置、完善訴訟技術等手段完善當下的版權保護制度。

關鍵詞:版權;訴訟;數字版權;司法

版權尤其是數字版權立法是近十年學界研究的熱點。科學制定法律法規需要扎根于國情。筆者利用統計軟件,以北大法寶2003年到2012年十年間的47,226個版權訴訟為樣本進行分析,以期發現版權糾紛背后的真實,尋找版權立法的依據。

一、觀察與分析

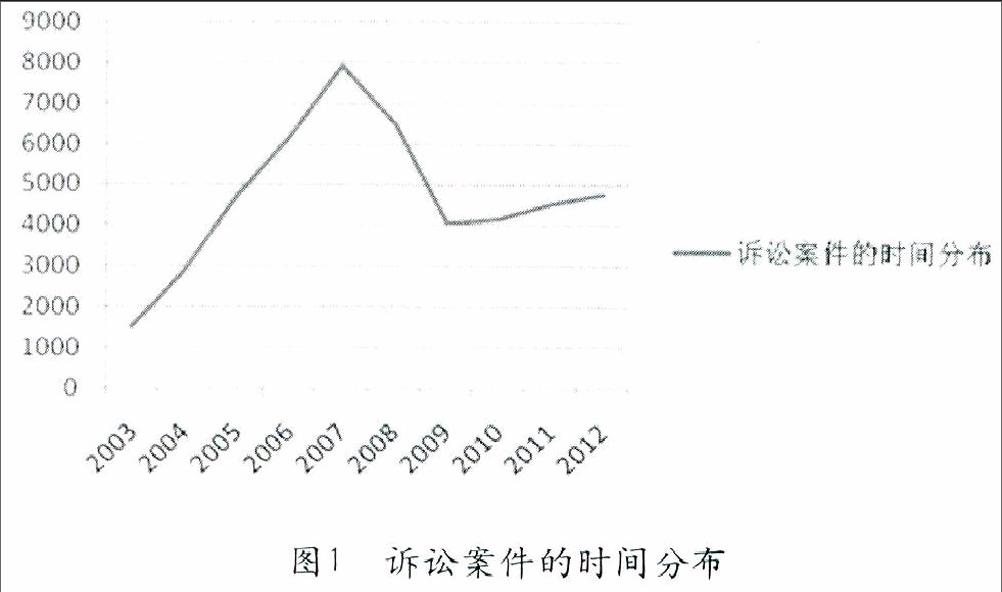

1.版權訴訟的時間分布

從圖1看到,我國版權糾紛的數量從2003年開始呈現出遞增態勢,2007年飆升到了7,907件之后,訴訟數量開始回落,直到2009年又呈現出穩定增長的態勢。

2003年之前,版權訴訟多數是傳統的著作權官司,涉及網絡版權訴訟的案件比重不大。但伴隨著互聯網的普及,網絡侵權案件日益增多。從2005年開始,版權糾紛以每年2,000多起的數量遞增,雖然2007年起出現短暫的回落,但2009年以后,版權訴訟糾紛數量重新持續增長至今。這在一定程度上說明我國互聯網著作權保護管理乏力與無序的同時,也說明了國人版權意識的日益覺醒。此外,這段時間國家頒布的一系列法律法規和司法解釋為版權人維權提供了法律保障。比如,《中華人民共和國著作權法實施條例》《最高人民法院修改關于修改<最高人民法院關于審理涉及計算機網絡著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋>的決定(二)》等。立法和制度上的完善無疑為版權人維權提供了保障,版權人維權的呼聲和行為也日益增多。

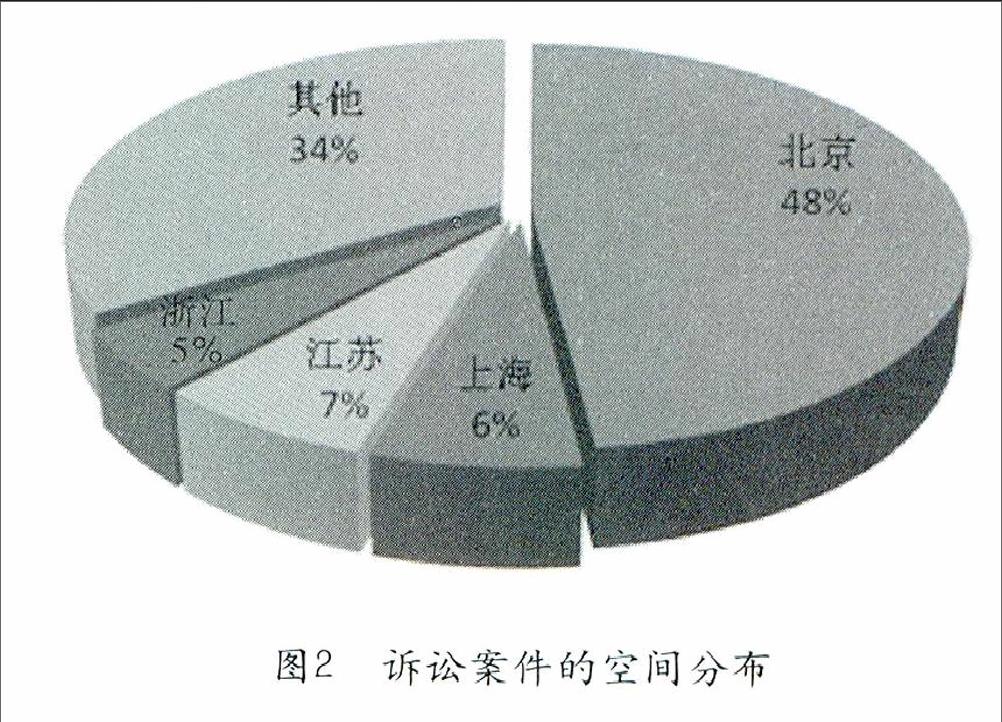

從圖2中可以清晰地看到,關于版權糾紛的管轄法院十分集中,其中北京最多,占據了近5成。其次是江蘇、上海、浙江等地。中西部省市的訴訟數量很少。我們認為,版權訴訟與一個地區的經濟發展有密切關系,加上目前我國的網絡服務商和網民大多集中在東部中心沿海城市,其潛在的糾紛和訴訟也越多。另外,筆者認為還有以下兩個值得注意的問題。

首先,關于數字版權糾紛訴訟的管轄地問題。傳統的民事訴訟法理論主張原告就被告原則。所以,因為侵犯版權而提起的維權訴訟由侵權行為地或被告住所地人民法院管轄。這一規定在傳統的版權訴訟案件當中不存在問題。但是,當作品以數字的形式出現、逐漸普及到互聯網世界之后,侵權行為地難以確定,司法實踐中糾紛一般以被告的住所地(被訴侵權行為的網絡服務器、計算機終端設備等設備所在地)法院管轄,又因為這些數字服務系統的大公司大都在北京,所以糾紛管轄法院大多集中在北京。這加劇了北京司法系統的壓力。

其次,毫不諱言,我國各地方的法治建設水平存在差異,因此各地區對知識產權保護的力度也必定輕重各異。正式完善的司法制度與經濟發展存在互相促進的關系。公正、完善、高效的版權司法保護體系往往更能吸引潛在的當事人將糾紛訴至法院,而司法不公、司法腐敗等現象則可能迫使當事人采取其他途徑解決糾紛,法院接受糾紛的數量必然減少。

3.版權訴訟的案件類型

47,226起版權訴訟中,民事案件數量最多,為46,517起,占案件總量的98.49%。其中,涉及知識產權權屬、侵權糾紛數量的案件最多,為30,638起。通過對46,517起民事版權訴訟的裁判結果分析,原告勝訴的案件有26,918起,占到案例總量的55.43%。敗訴一方不服法院一審判決進而提起二審上訴,經由二審法院判決的有9,185起,占所有案例總量的19.45%。通過對樣本分析,我們還發現,盡管原告勝訴的比例較大,但原告得到的損害賠償數額普遍較少。“贏了官司輸了錢”“損失大賠償少”的情況普遍存在。

版權侵權訴訟取證難、維權成本高、賠償低等問題多年來一直是版權司法實踐中的大難題。實踐中,司法機關以權利人實際損失或侵權人違法所得確定賠償數額的案件極其少見,原因是權利人對損害事實往往無法成功舉證,權利人實際損失或侵權人違法所得也往往難以確定。權利人的賠償金額低下直接影響到版權人訴訟維權的積極性,從長遠來說,更不利于知識產權的創新和我國經濟的發展。

在47,226起版權訴訟中,刑事案件有403起,比重僅為0.85%;這400余起刑事案件無一例外都涉及侵犯知識產權罪。與民事救濟相比,中國版權訴訟的刑事法律救濟顯得極為薄弱。所以,我們認為,面對刑法在網絡環境版權保護方面的欠缺,立法者應該在新時代下更新觀念,讓刑法在網絡環境下發揮出應有的作用。

4.司法資源的配置

47,226起版權訴訟中,涉及網絡版權的案件比重逐年增多。2012年,涉及網絡版權的案件已經占到了全部版權訴訟的50%左右。這些案件涉及信息網絡的傳播權,社會關注度較高。由于《著作權法》及相關法律、法規的滯后與難以操作,如何拿捏版權人的利益與行業創新發展以及社會公眾獲得相關信息的權利之間的關系,成為司法實踐面臨的嚴峻挑戰。

與日益激增、層出不窮的版權訴訟形成鮮明對比的是中國現有司法資源配置的不合理。上文提到由于版權訴訟管轄權屬問題,版權訴訟絕大多數聚集到北京和東部沿海大城市,同時,除去特定情形指定管轄以外,基層人民法院對版權訴訟并沒有管轄權,這就大大加劇了東部沿海城市特別是北京地區中級人民法院的工作負擔,案多人少的矛盾更加突出。版權“訴訟爆炸”和司法資源配置不優這兩個問題若得不到解決,將對審判工作造成不良影響,進而影響到國家版權事業發展和國家法治建設的進程。

二、建議與措施

從上面的討論中,我們可以清楚地看到中國的版權立法和司法實踐中存在的問題,針對以上問題,立法是回應司法實踐需要的關鍵。筆者認為需要完善的對策有以下幾個方面。

1.數字版權立法完善勢在必行

目前,網絡已經成為版權保護的主戰場,數字版權糾紛案件呈現出“集中爆發、高幅增長”的發展態勢。然而,近十年版權訴訟涉及刑事司法的案件只有403件,數字版權的刑法保護已經刻不容緩。目前,201 1年頒布的《刑法修正案(八)》和2013年實施的《刑事訴訟法》仍舊沒有涉及版權保護問題。筆者認為,在國家基本法還沒有修改出臺之前,可以允許地方司法機關先行嘗試,為立法和法律修改提供經驗。

2.司法資源的優化配置

管轄原則的變通。在傳統的版權糾紛訴訟中,“原告就被告”的原則仍然具有優先性。這可以方便法律文書的送達、財產保全以及判決執行,也有利于防止惡意訴訟的出現。然而,網絡版權侵權案件的管轄困難主要在于管轄地增多且不明確。就網絡環境下的版權訴訟,筆者認為可以嘗試變通版權糾紛的管轄法院權屬,有效緩解訴訟大量積聚于北京等城市造成審判壓力的現實。基于此,我們應當在傳統管轄權理論的基礎上,結合網絡侵權的特性,對網絡著作權侵權案件的管轄權作出相應調整。筆者認為,確定網絡著作權管轄權應當由原告住所地法院優先管轄;在原告住所地法院系“不方便法院”的情況下,可由侵權行為實施地、侵權行為結果發生地法院管轄,輔之以傳統的被告住所地管轄。

管轄權限的適當下放。考慮到知識產權案件的專業性,為保證審理質量,人民法院對知識產權民事案件采取了集中審理的辦法,一般的知識產權民事案件原則上由中級以上法院一審,這無疑加大了中級法院的審判壓力。當下,有必要對受理版權糾紛的法院作出調整。考察有能力接受知識產權審判的基層法院,適當下放審判權。合理配置保護知識產權的司法資源,對提高司法裁判的質量,保護版權人的利益無疑將發揮至關重要的作用。

3.完善訴訟技術

首先,需要建立合理的賠償、判斷機制。司法實踐中多數法官裁判以“法定賠償”這一標準對當事人進行賠償,不僅違背了民事法律自治的原則,更違背了民法全面賠償原則,導致法院版權訴訟賠償金額普遍偏低的現狀。筆者認為,實踐中可以在法定賠償金額限度做出限制的前提下充分發揮法官的自由裁量權。在這里,法官裁判必須要考量的因素包括版權財產損失、精神損害撫慰金、為制止侵權或進行訴訟支付的合理開支,包括律師費、公證費、交通食宿費、審計費等。

其次,版權侵權訴訟取證問題長期以來是知識產權領域的研究熱點,網絡版權侵權行為的多樣性、技術性、脆弱性、隱蔽性等特點給版權人維權和法官司法案件審理帶來了困難。筆者認為,應該通過研究司法實踐的典型案件,分析各種取證方式的合法性和可操作性。民事訴訟改革的核心在于強化當事人雙方之間的舉證責任,加強訴訟雙方的舉證能力。目前我國與版權相關的法律也規定當事人及其代理律師有調查取證的權利,但這些權利話語大都停留于紙面上,在具體行使過程中沒有救濟和保障措施。因此,首先,必須細化相關法律法規,規定當事人取證的方式、程序等,使其在收集證據的過程中具有可操作性;其次,在保障當事人取證權利得以實現的同時也時刻警惕其權利濫用,比如防止以“陷阱取證”方式取得證據行為的濫用。在加強當事人私力取證的保障的同時,也應當鼓勵司法機關、行政機關公權力的發揮,在實踐中協助當事人取證,以減輕版權人的取證負擔,確保司法效率與司法成本的有效平衡。

三、結語

晚近二十多年,中國的版權法制建設獲得了突飛猛進的發展。但從質量上說,中國版權法律制度依舊不完善,雖有立法,然大多來自西方,缺乏對本土實際問題的關照。從上面的討論中,我們可以清楚地看到中國的版權立法和司法實踐中存在的問題,有必要通過改革達到制度完善。關注本土,立足實踐,中國版權事業的發展任重道遠。