小學美術動態教案的實踐探索

王意紅

“以學定教”是新一輪課改的核心理念。教學要著眼于學生的發展,根據學生的真實學習狀態來實施教學。在“以學定教”理念的指導下,很多老師不僅備教材,還開始備學生,能根據學生的已有經驗形成有效的教案。但可惜很多老師以為有了這樣的教案就落實“以學定教”了,在實施教案過程中容易忽視教學內容相同時,每一屆學生學情在變;再完美的教案也不能完全預見課的所有細節;當面對課堂上學生不會回答、不肯舉手或者學生提出刁難問題時,教師是“拐彎”、“后退”、“加速”……繼續以案施教?還是案隨“生”動?如何真正案隨“生”動,深度落實“以學定教”的理念?下面筆者就結合教學實踐,談談自己動態教案的實踐探索。

一、調動學生的興趣點,案隨“生”新

布魯納說過:“學習的最好刺激是對所學材料的興趣。”想讓學生對所學知識感興趣,就要關照學生的需要,因為學生的需要更多地反映了學生課堂學習愿望,對于課堂學習效果起著至關重要的作用。當了解了學生的需要后,教師要學會刪減教材,整合內容,提取那些有新鮮感,有挑戰的內容,并設計合理的環節,采用富有挑戰性、趣味性和自主性的方法,這樣學生才會興趣盎然。

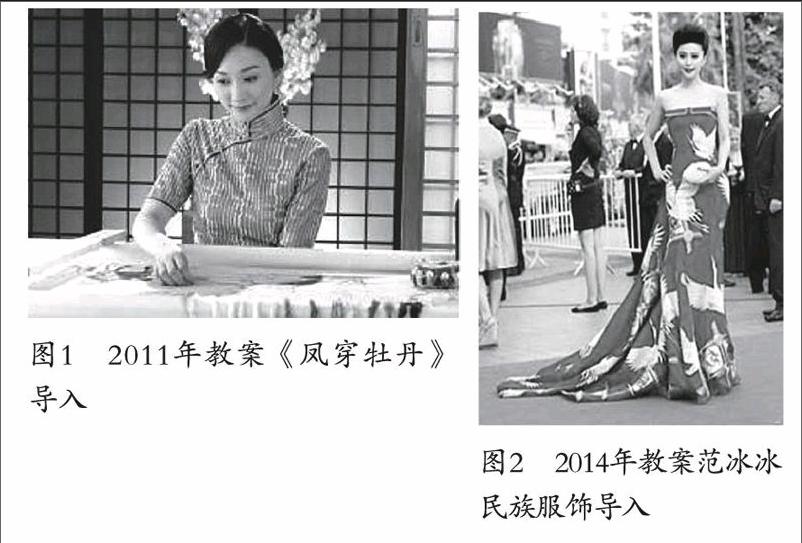

如在教學第12冊《熱愛祖國的傳統藝術——織繡和印染工藝》,這個欣賞內容與學生認知距離比較遠,學生不怎么感興趣,喚不起學生的學習需要。為此,2011年我在設計教案時,把當時最熱門的電視劇《鳳穿牡丹》中精彩的刺繡片段進行播放,一下子拉近了刺繡工藝與學生的距離(圖1)。2014年我又教學此課,發現這一屆學生對新年服飾很講究,而最近紅及一時的戛納電影節范冰冰服飾又與織繡工藝有聯系,于是在保留原有教案環節的基礎上,在導入環節中進行了新的設計:課前讓學生談談過年自己新衣的特色,接著提出“假如戛納節邀請你參加走紅毯,你會選擇穿怎樣的服飾參加?”學生們相當興奮,各種觀點層出不窮,這時教師出示外國媒體對范冰冰服飾的盛贊言辭,課堂一下子寂靜無聲,所有的學生都追隨著盛贊聲期待著這奇異服飾的出現!當龍袍、瓷瓶裙、仙鶴裙一一展現(圖2),學生不禁贊嘆,對祖國傳統工藝自豪感油然而生!帶著發自心底的熱愛之情接著欣賞學習、實物觀摩,學生學得樂此不疲,興致勃勃。

關照學生的需要,調動學生的興趣,不僅讓學生興趣盎然,眼前一亮,也讓教師在重復的勞作中,體驗著創新的驚喜!

二、關注學生的疑惑點,案隨“生”動

《論語·述而》:“不憤不啟,不悱不發,舉一隅,不以三隅反,則不復也。” 說的是:學生如果不經過思考并有所體會,想說卻說不出來時,就不去開導他;如果不是經過冥思苦想而又想不通時,就不去啟發他。通過先讓學生積極思考,再進行適時啟發、點撥,可以達到舉一反三,四兩撥千斤的效果。所以,學生在學習過程中,特別是知識內化的過程中,常常遇到許多矛盾和困惑,學生學習的疑難點也是教學的重難點,此時,針對疑難問題展開討論,把握好點撥引導的契機,激活思維。

(一)學生的疑惑隨作業清晰呈現

學生在學習過程中,由于對信息意義的建構,可以從不同角度入手,獲得不同方面的理解。學生因為他的知識經驗不足,就會使其在面對不同情境時出現理解的偏差,在美術教學中,美術作業正是學習理解的最好呈現。關注學生的美術作業,特別是出現偏差的作業,如果能夠做到不輕易加以否定,及時發現其中的教學契機,并與具體的情境聯系起來,適時進行引導點撥,就可引導學生自己發現。

例如在教學第5冊《飛流直下三千尺》一課,本課的教學重點是用不同的線條及明暗對比方法表現瀑布。難點是畫出瀑布的特征及美感。根據教學重難點,我設計了創設情境,導入新課;互動找線,學習用線表現不同形態的瀑布;添加環境,學習以黑襯白的表現手法;作業展評,拓展本課。四大板塊,二次作業的形式展開教學。但是在實際教學中,第二板塊的用線表現不同形態的瀑布,學生很難畫出來。針對學生的困惑,我進行了兩次修改。

第一次設計:

1.欣賞感知自然界中不同造型的瀑布。思考:自己最喜歡的瀑布,覺得可以用什么線來表示?師:世界地大物博,瀑布也有各種不同的類型,我們一起來看一看:廬山瀑布,中國最具詩意的瀑布!壺口瀑布,中國最大的瀑布!伊瓜舒瀑布,世界上最寬的瀑布;九寨溝瀑布,中國最潔凈、優美的瀑布!

2.生回答,教師利用電子白板在壺口瀑布圖片上描畫波浪線,在廬山瀑布圖片上描畫出直線。

3.原來不同類型的瀑布可以用不同的線來表示,教師范畫廬山瀑布和壺口瀑布。

4. 學生第一次作業:選用線條表現心目中的瀑布。

結果在學生作業中發現,學生能選用不同的線條來畫不同類型的瀑布,但學生不懂得有效組織線條(圖3)。反思原因,學生的疑惑在于瀑布是教師直接范畫,強加給學生的,沒有經過學生自己的理解的結果。

第二次修改

1.2.教學不變

3.原來不同類型的瀑布可以用不同的線來表示,光找到了線還不夠,我們還要掌握用線的方法。依次出示范作,得出“長短、疏密、穿插和粗細”,學生展開討論,為什么這樣線條組織?

生A:瀑布下來有流向所以有了穿插。

生B:瀑布水流有大有小,所以有了疏密

4.綜合使用效果更好!教師把三張分散的范作組合成一條瀑布(圖4)。

5.提供變式,不同特征的瀑布欣賞。

6.學生第一次作業:選用線條和線的組合方法表現心目中的瀑布。

第二次學生作業反饋:瀑布線條組織有變化,同一條瀑布中線條的組織也有意識的思考,從而造型多樣化(圖4)。

(二) 學生的疑惑在反應中明察秋毫

根據建構主義學習理論,學生在學習過程中隨機生成的問題,是學生結合了自己的知識、經驗、思考而產生的結果。教師在教學中要細心體察學生學習的情緒,學會傾聽,并在傾聽過程中及時發現他們困惑的焦點、理解的偏差、觀點的創意、批評的價值,針對其中有價值的反應合理打亂教學節奏,演繹不曾預約的課堂精彩。endprint

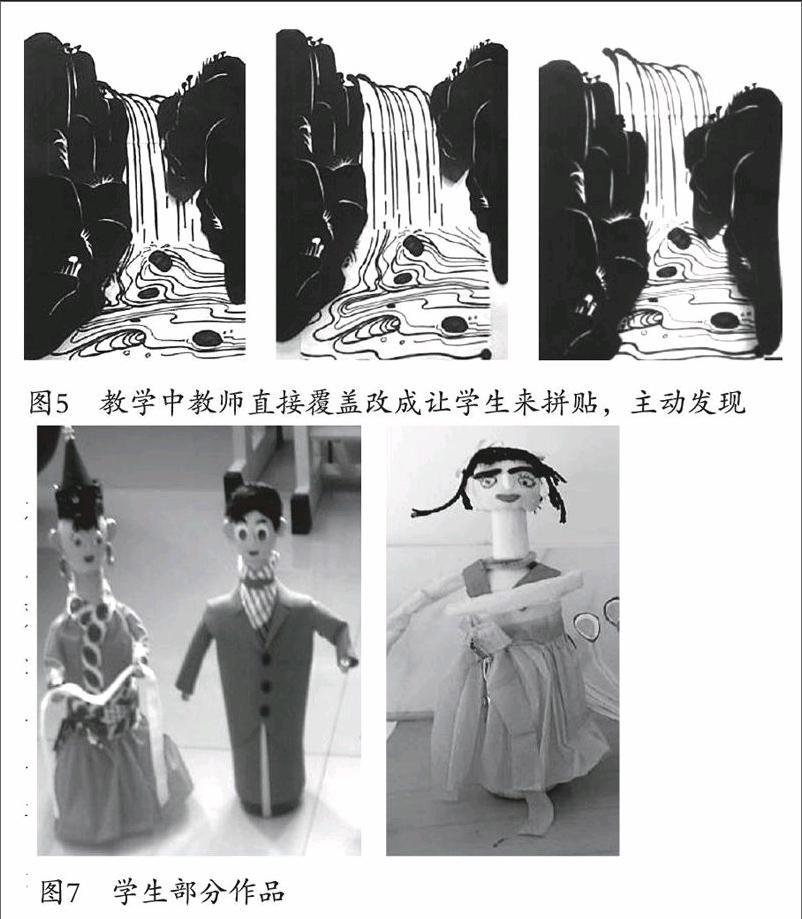

例如在教學第5冊《飛流直下三千尺》一課,在第三板塊明暗對比方法表現瀑布中,預案中設計用刻紙刻出的黑色山的外框套上去的方法解決明暗對比法的運用。先欣賞名作《千巖競秀,萬壑爭流》,了解李可染的積墨法,移植運用以黑襯白的手法來添加瀑布周圍的山和風景。教師預設了這樣一個環節,我把黑卡紙刻的“山”直接覆蓋上去,讓學生有一個“以黑襯白”視覺的沖擊。但現場很多學生沒有感覺,有一個學生小聲地說:“這太簡單了!隨便添兩座山就可以了!”我靈機一動,現場把邊框剪去,留下兩座“山”,請學生上臺拼貼。果然,學生在拼貼中猶豫、思考、嘗試,在這樣的體驗下學生主動思考山位置擺放的重要性,從而明白瀑布流出的位置低于山,瀑布大小的控制等,于是學生在添加背景時帶著思考入畫,效果自然不一樣(圖5)!

由此可見,關注學生的疑惑,不僅解學生之惑,學得扎實,學得主動,同時對于教師提出了有趣的課題,讓教師挫越勇!

三、捕捉學生作業精華點,案隨“生”變

美國心理學家班杜拉認為:“由直接經驗導致的所有學習現象都可以在替代的基礎上發生,即可以觀察他人的行為及其結果而發生。”在美術活動中不乏有很多優秀的學生作品,教師及時捕捉展示,同時加以變式的引導,課堂就會變得精彩而充滿張力。

如在教學第4冊《瓶子變個樣》時,二(3)班有個學生用瓶子設計出了穿蓬蓬裙的美麗公主模樣(圖6),教師及時展示,大力肯定,同時抓住契機,發散出少數民族人物、中西人物和不同性別、年齡人物的制作,結果學生上交的作業給了我一個大大的驚喜(圖7)。在這樣的氛圍下,教師也一起助力,課堂作業竟然成了一件參賽作品,還獲得了寧波市“銀億杯”手工制作大獎(圖8)。而同樣這節課,在二(4)班上課,學生對瓶子涂色線描感興趣,我把主題又換成了“我的青花夢”,附以不同青花圖案的欣賞,結果學生的作品又有了新的驚喜(圖9)。

捕捉學生作業精華點,不僅讓學生找到榜樣的力量,激發學習動力,更鍛煉教師的教育機智。

案隨“生”動,當我們課堂中目中有“人”,心中有“生”,課堂自然充滿了涌動的生命力,教案也因這個“生命力”而動態發展,就像一部開放的電視劇,結局讓教育者自己都充滿期待和憧憬。積極投身“以學定教”的新課改浪潮中,我將且思且行!

(寧波市姜山中學 浙江寧波)endprint