培養學生推理能力的三種方法

鄭志如

【關鍵詞】觀察 實驗 猜測 驗證推理能力

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2014)04A-0102-01

“觀察、實驗、猜測、驗證”是學生獲得知識的有效手段,而推理是學生在學習過程中將零碎的知識變成系統性知識的重要手段。推理是一種相當嚴密的思維過程,它必須依賴正確的知識或理論作為基礎。因此,在教學中只有孤立的“推理”教學是不現實的,它必須與其他教學手段有機地結合起來。正如此,“觀察、實驗、猜測、驗證”能為學生進行正確推理提供了知識的準備。下面筆者談幾點培養學生推理能力的做法。

一、創設問題情境,引導學生觀察與思考,發展其推理能力

小學生受其年齡特點和心理發展特征的影響,對事物的觀察往往停留在比較淺顯的表面層次,很多時候,觀察中的無意性占了主導地位。學生的學習需要一種良好的環境,學生在一定的環境中進行學習,會取得更好的教學效果。因此,教師為學生創設問題情境,給學生提供思考的平臺和機會,給學生提供一定的思維空間,能有效提升教學效率。

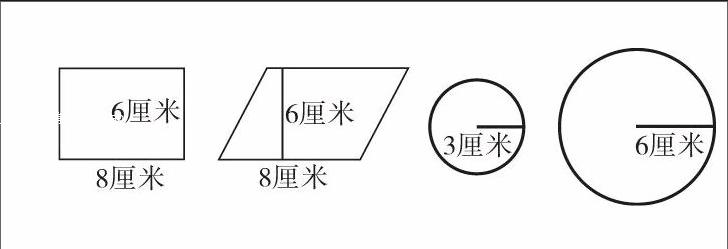

如,在教學人教版六年級數學上冊《圓的面積》時,筆者不是先復習“割拼”的方法,直接進入圓面積公式推導,而是一開始就讓學生計算下面四個圖形的面積。

前兩個圖形的面積計算多數學生都掌握了,但在計算圓的面積時遇到了難題,學生就會主動提出“圓的面積該怎樣計算”的問題。這時筆者進行引導:你知道上面兩個圓哪個面積大?圓的面積大小與什么有關?我們能否像推導平行四邊形面積計算公式那樣用割補法來推導圓的面積計算公式?問題的產生使學生有了深入探究的欲望,激發了學生自主探索的積極性。然后再向學生演示或讓學生動手操作,把圓適當分割后拼成近似長方形,引導學生觀察這個近似的長方形與圓各個部分之間的關系。運用長方形面積公式推導出圓面積公式。

在這樣的教學活動中,教師通過問題情境的創設,引導學生觀察與思考,發展了學生的合情推理能力。

二、引導學生猜想與驗證,讓學生參與推理的全過程

新課改強調在教學活動中轉換師生的角色,轉變以往教師一言堂的局面,教師應從課堂的主宰者變成教學活動的引導者和策劃者,轉變以往“師道尊嚴”的思想,形成教師是學生的學習伙伴的新理念,讓學生在教師營造的一種民主、和諧的教學氛圍中愉快的學習。教學中,教師應鼓勵學生大膽想象、大膽質疑,讓學生在想象—質疑—解疑的過程中,提升他們的推理能力和思維能力。

如,在教學人教版五年級數學下冊《3的倍數的特征》時,筆者設計了這樣的教學過程:①激情導入,適度聯想;②觀察分析(獨立探究——小組合作交流,提出猜想);③討論猜想(教師引導全班學生合作,對猜想進行驗證、修正,完善猜想:一個數的各個數位上的數字之和是3的倍數,這個數就是3的倍數);④探究猜想的成因(突出歸納推理—合情推理的重要意義);⑤小結(教師給出結論,強調猜想的正確性);⑥提高(9的倍數的特征如何?教師引導,尋找3與9的關系,通過類比來引導學生提出猜想);⑦驗證猜想(得到9的倍數的特征是:各個數位上的數字之和是9的倍數)。

三、在說理的過程中融合所知,完成推理

思維是一種習慣,也是一種學習能力,而語言是思維的載體,通過用語言的表述可以將知識的重點闡述清楚。學生會用語言描述數學知識的形成過程,就是學生的推理能力形成的過程。小學生的學習經歷不長,他們的語言組織能力相對欠缺,我們在引導學生運用語言進行數學問題的描述過程中,就達到了培養學生數學推理的過程。有人認為學生的表達能力是語文學科的任務,也是語文能力的表現,而數學教學應該側重推理和探究。其實,數學知識的學習也需要一種閱讀文本的能力,因為學生在閱讀后通過探究可以形成自己對知識的烙印,他們對推理過程的描述就是一種提升自身推理能力的重要手段。

如,在教學人教版六年級數學下冊《圓柱體的表面積》時,筆者讓學生自己觀察、切割,進而把圓柱體的表面分成兩個圓形和一個長方形,從實際操作中理解了側面積其實是一個長方形,它的長就是圓柱體底面周長,寬就是圓柱體的高,從而得出側面積等于底面周長×高,自己總結出圓柱體表面積公式。然后,教師讓學生通過同桌互說、小組交流、全班交流等多種形式試說,并歸納出最簡練的語言。這樣在充分理解的基礎上進行語言表達,體現出學生的思維推理過程,學生自然對所學概念有了充分的認識,在實際練習時也就避免了死套公式的情況。

數學教學要注重數學思想方法的教育,培養學生的抽象思維和推理能力,注重與其他學科思想方法之間相互協調發展,在猜想的獲得、修正、驗證中都應用科學的思想方法和辯證法的指導及滲透,將推理能力與其他思想方法的教育有機結合,真正提高思維品質,發展能力。

(責編 林 劍)